La chirurgie des tissus mous

Un foie, deux reins, etc

Tout d’abord, qu’appelle-t-on « tissus mous », quand on parle de chirurgie des tissus mous ? Il serait tentant d’écrire que c’est tout ce qui n’est pas tissus durs, ces derniers (os et cartilages), étant traités dans le chapitre consacré à la chirurgie orthopédique. Cela constituerait une légère approximation, vu que la chirurgie orthopédique prend aussi en charge les ligaments, les tendons… et éventuellement les muscles, qu’on pourrait classer dans les deux catégories. Quoi qu’il en soit, il nous reste quand même du monde : cœur, poumons, estomac, intestin, foie, pancréas, reins, rate, utérus, ganglions et même la peau… bien assez pour occuper un chirurgien ! Et puisqu’il faut bien trouver un moyen d’ordonner tout cela, nous parlerons successivement des chirurgies qui se passent à l’extérieur de l’organisme, (on dira les chirurgies cutanées au sens large : plaies, tumeurs…), puis de celles qui se passent à l’intérieur : thoraciques à l’avant, et abdominales à l’arrière.

Comme dans le chapitre consacré à la chirurgie orthopédique, nous dirons aussi un mot des deux étapes importantes que sont la préparation chirurgicale, (avant), et le réveil et la convalescence, (après). La lutte contre la douleur et la sécurité de l’anesthésie sont bien sûr, pour nous, des préoccupations constantes, et feront l’objet de pages séparées.

Signalons enfin que nos deux cliniques, à Calvisson et à Villevieille, sont équipées pour réaliser des chirurgies des tissus mous, mais que les interventions les plus délicates, (chirurgies thoraciques, par exemple), se font plutôt à Calvisson.

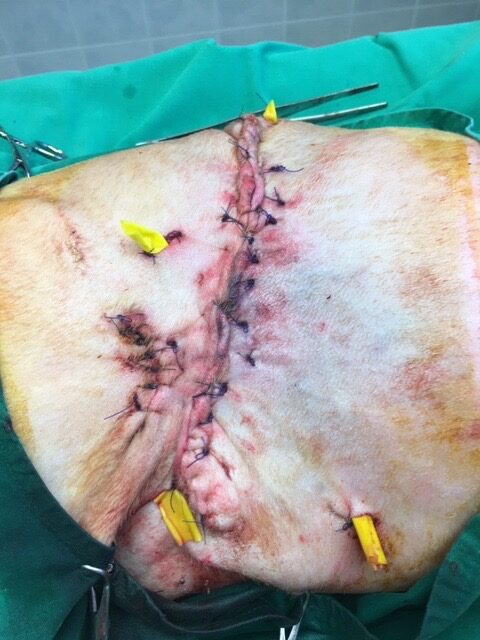

Et au fait, attention quand même aux photos, il est question ici de chirurgie. Donc, jeunes enfants et âmes sensibles s’abstenir !

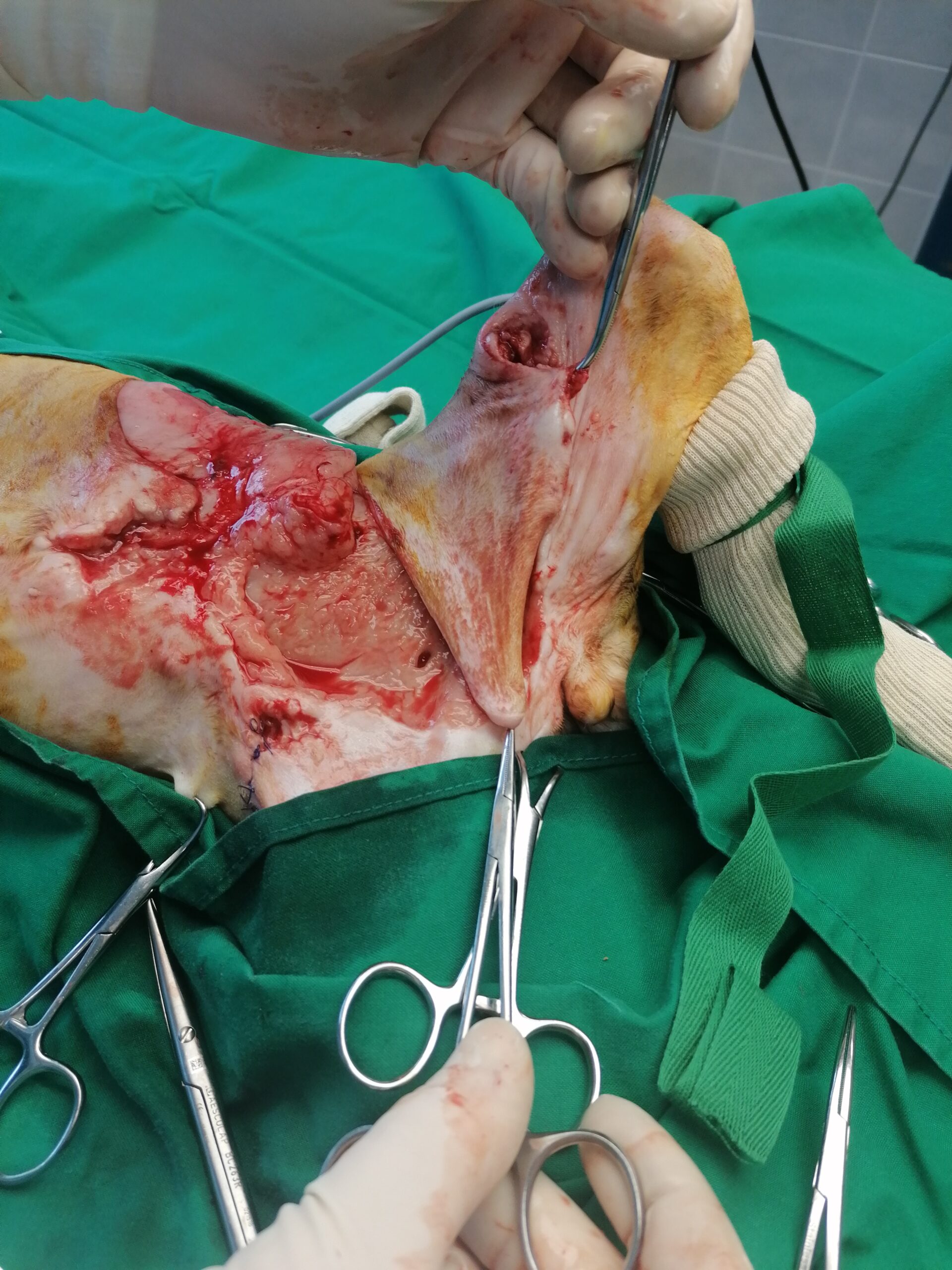

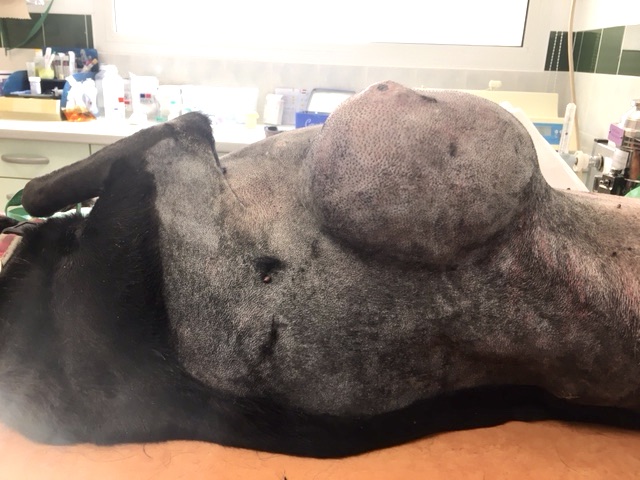

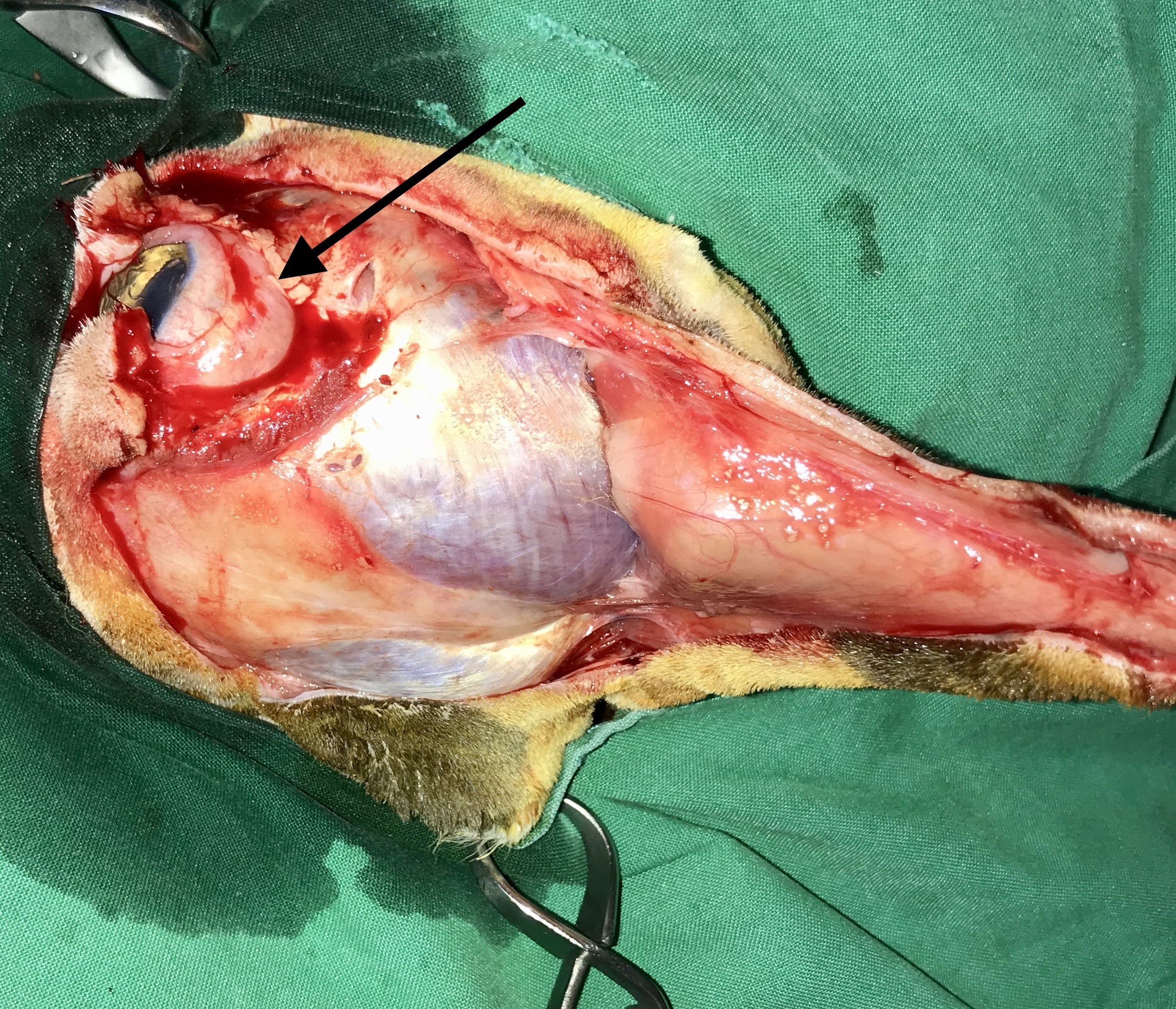

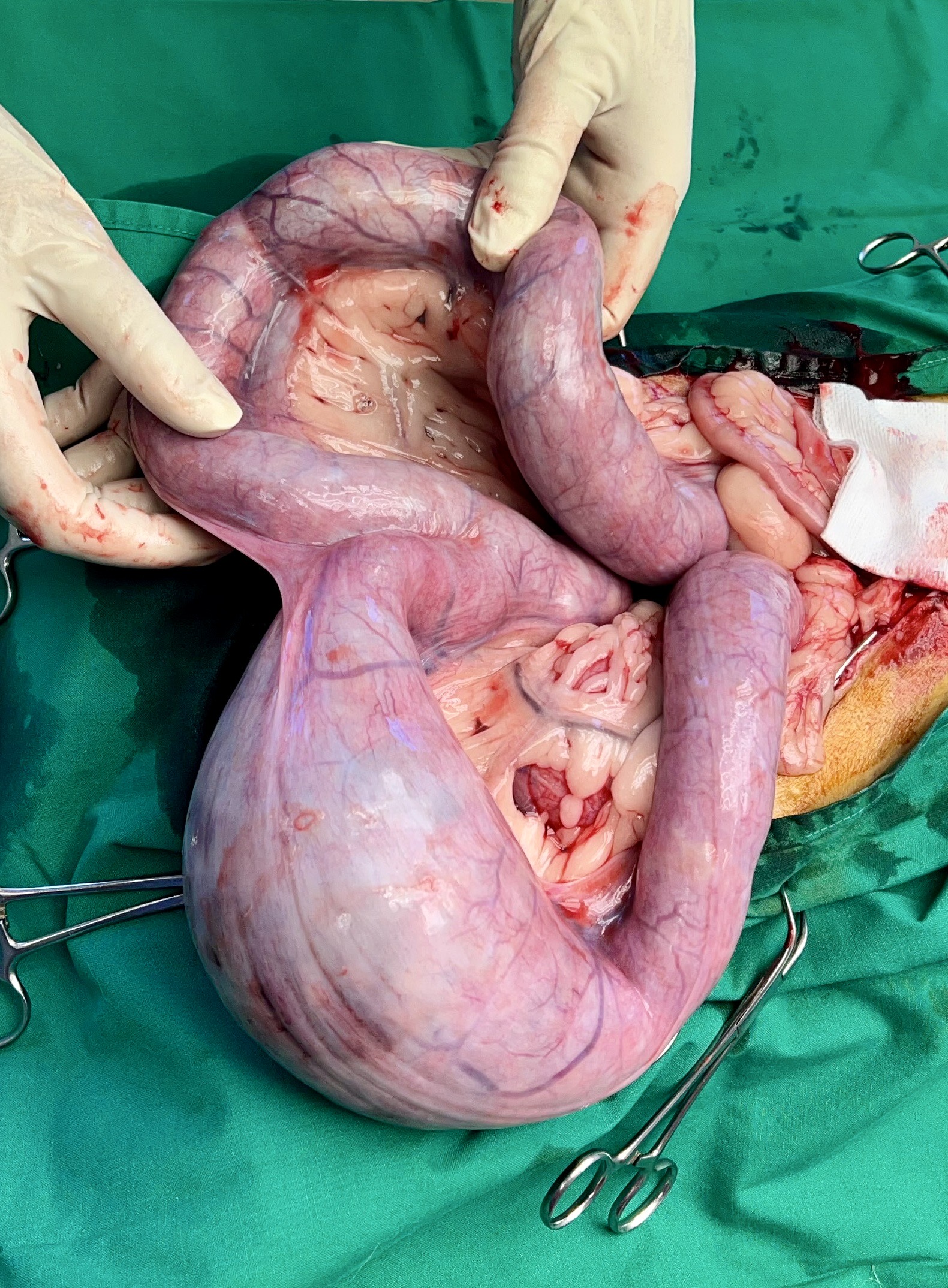

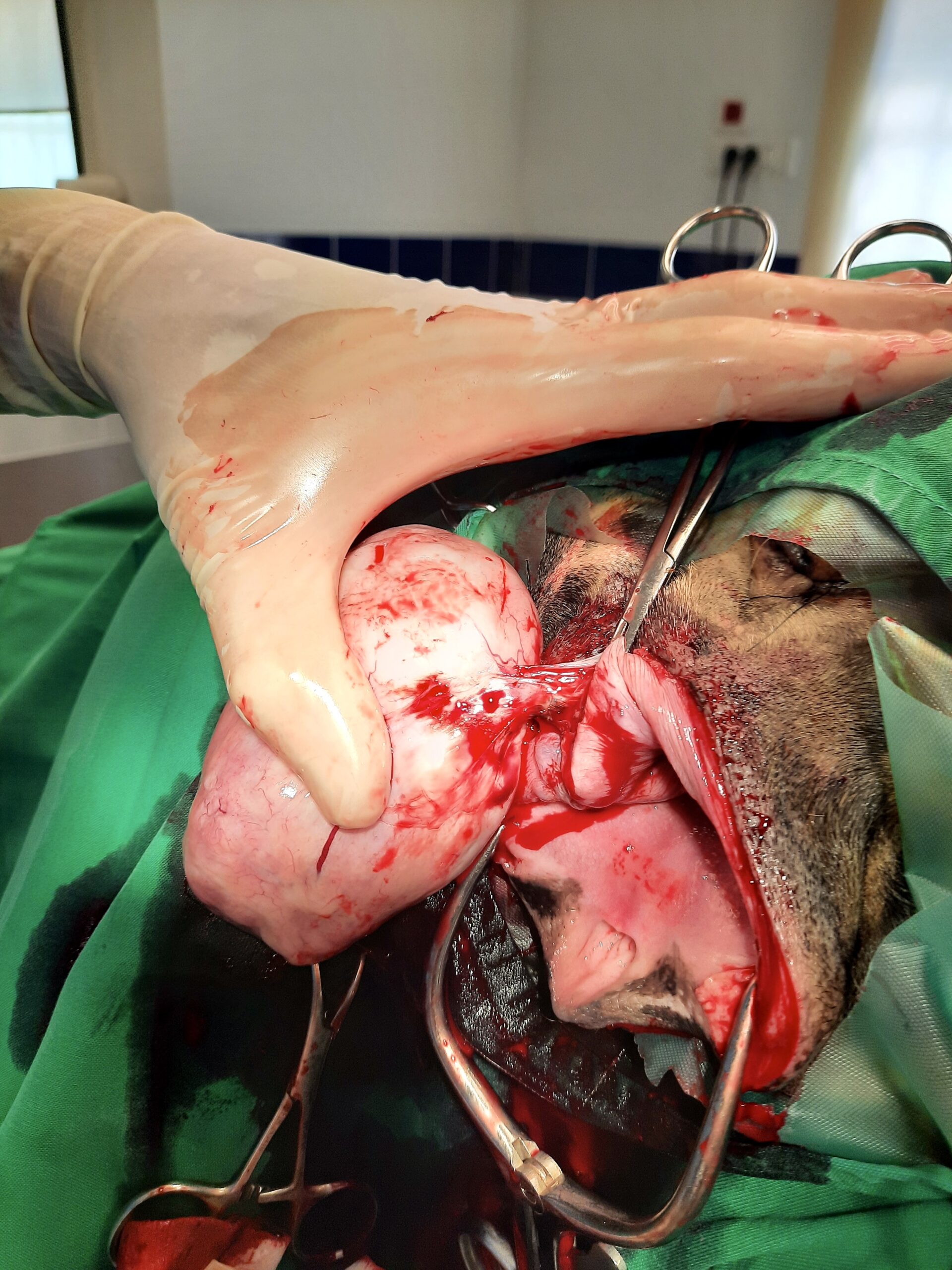

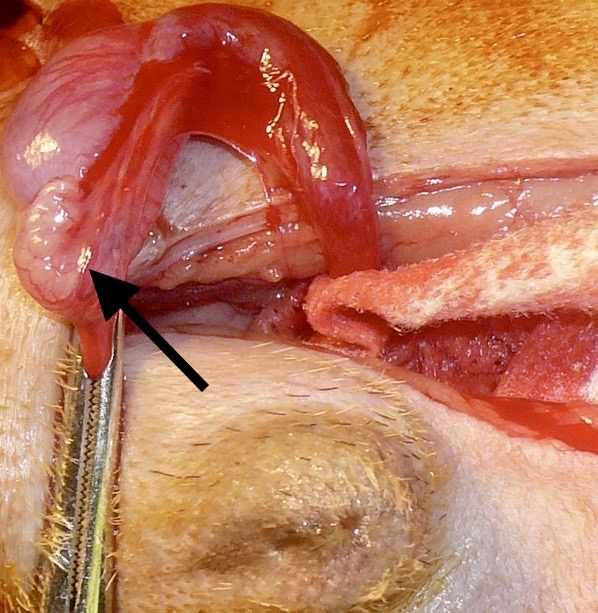

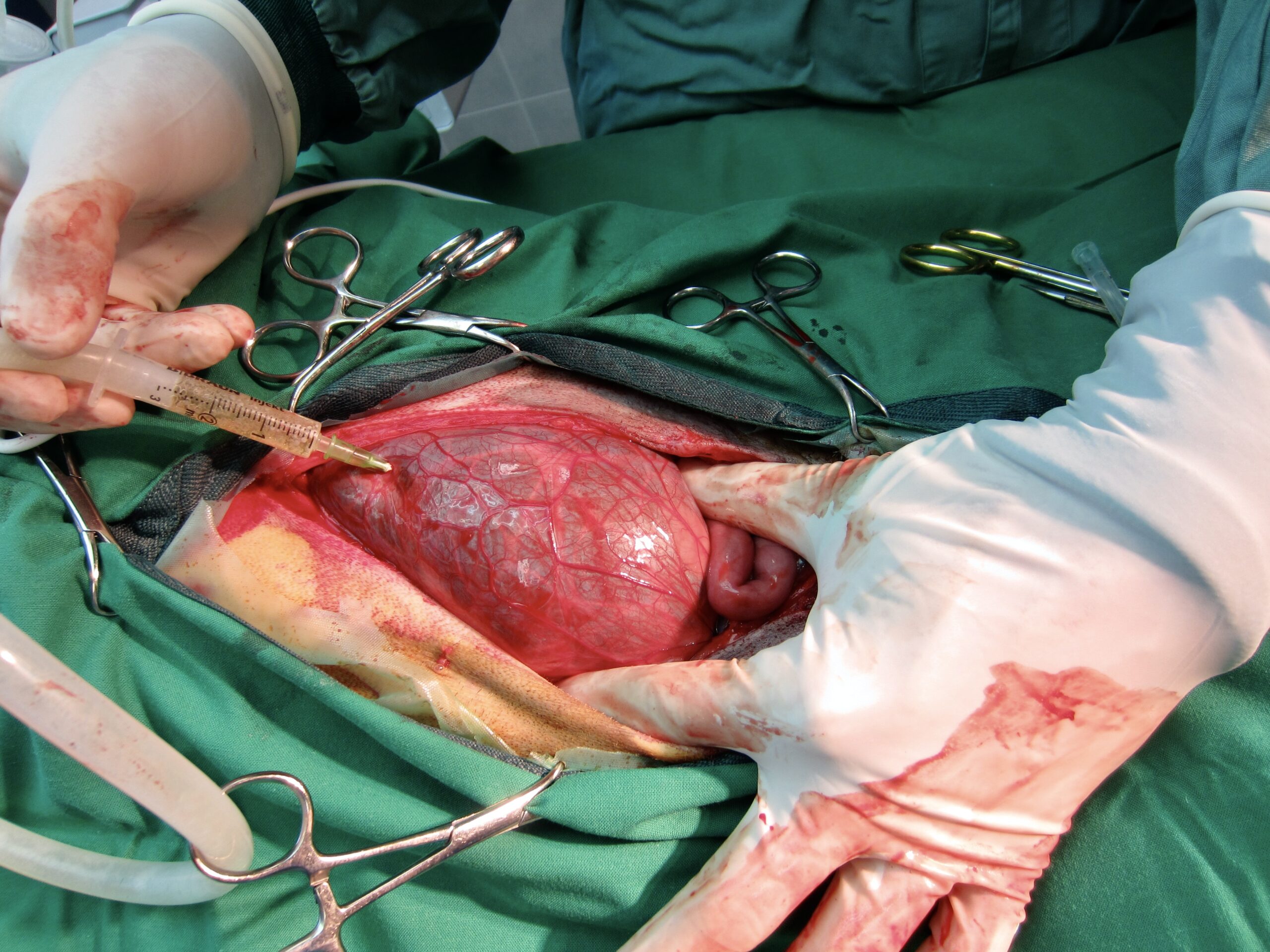

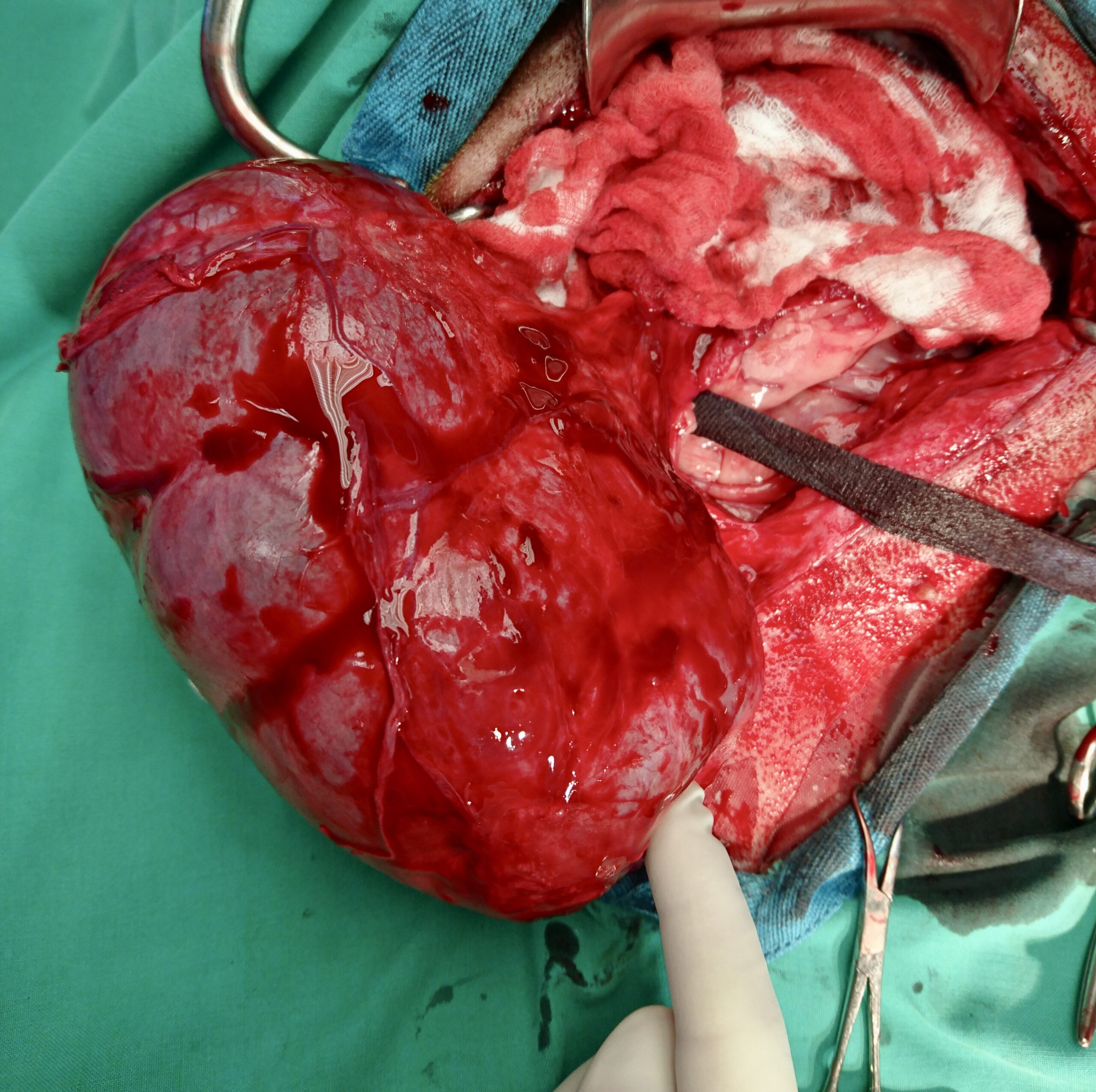

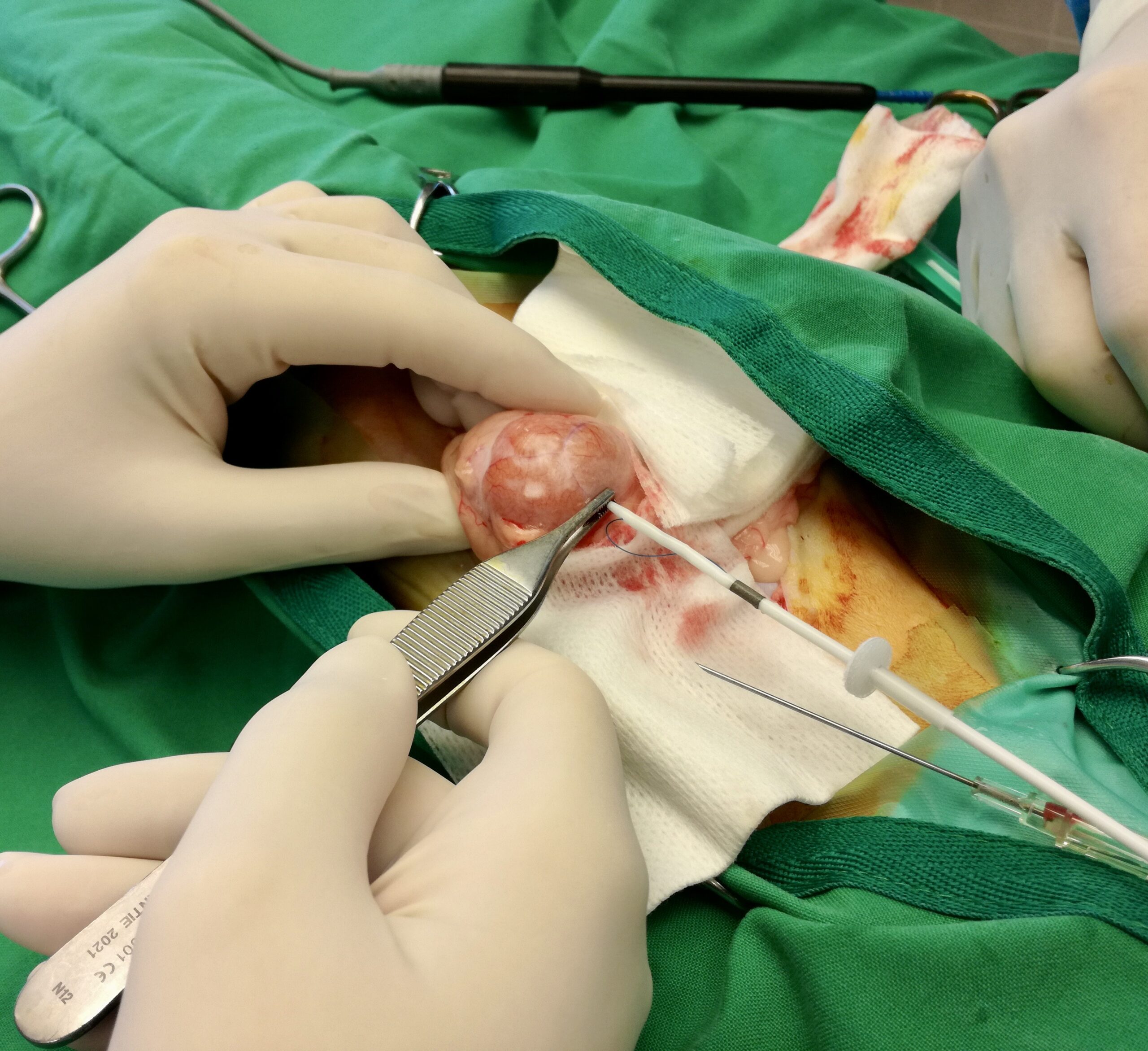

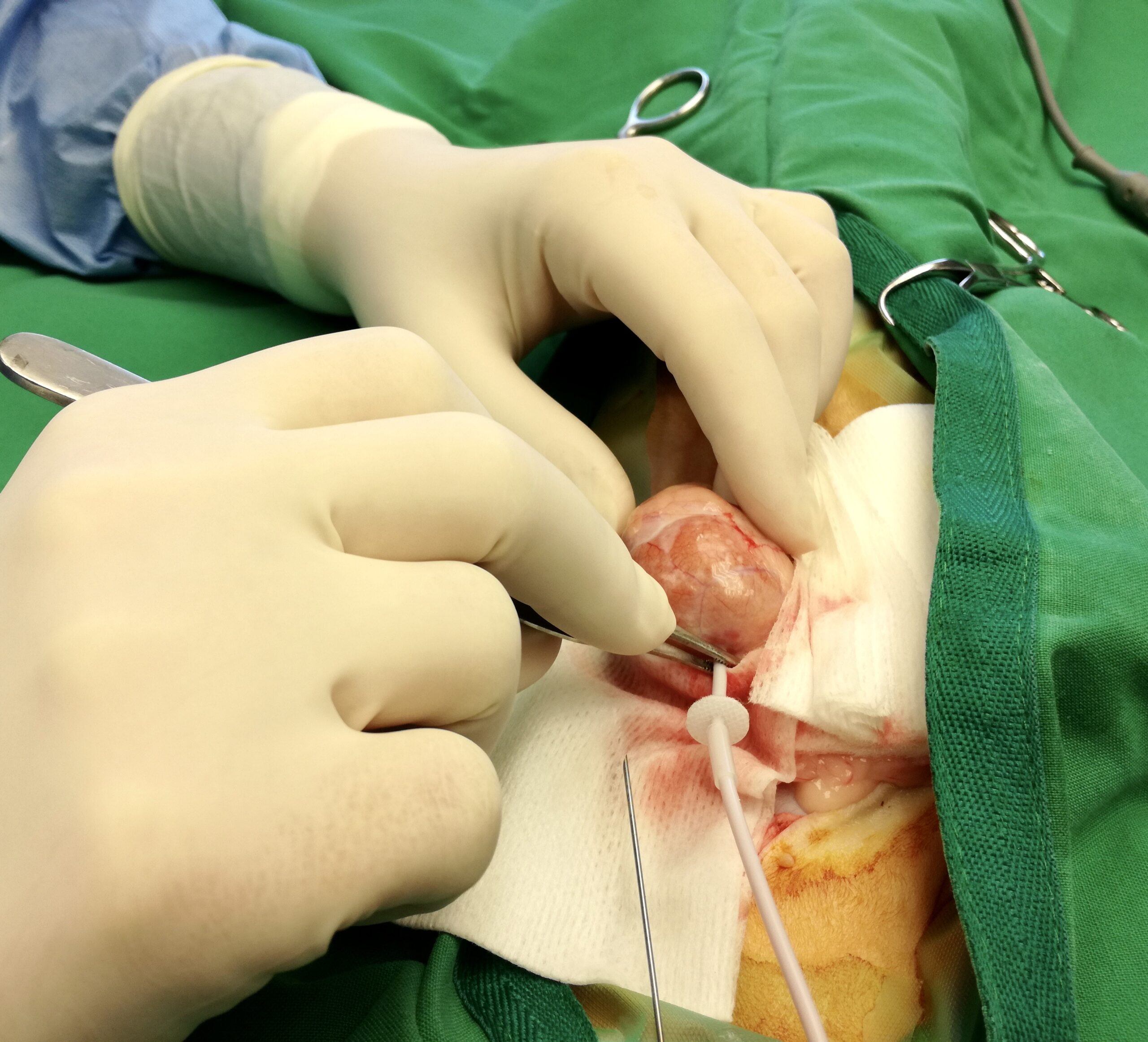

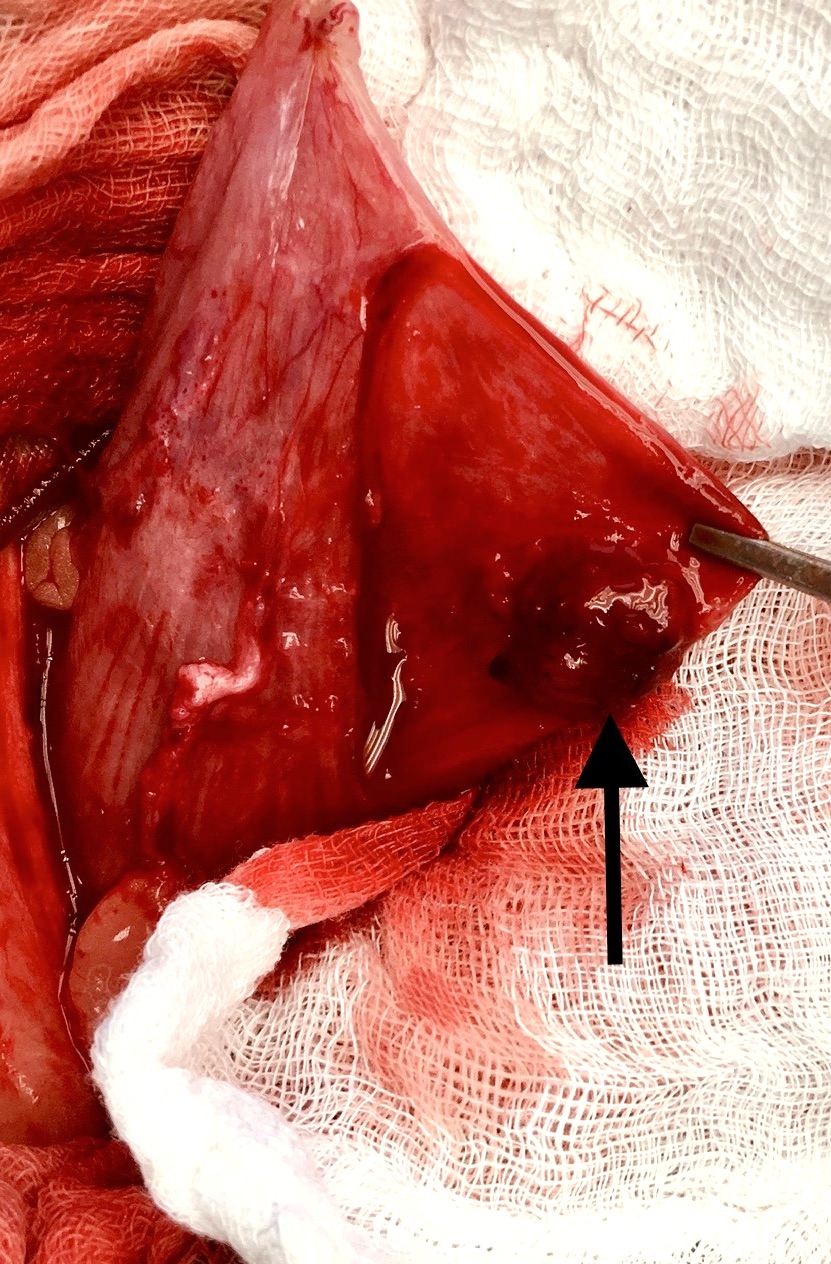

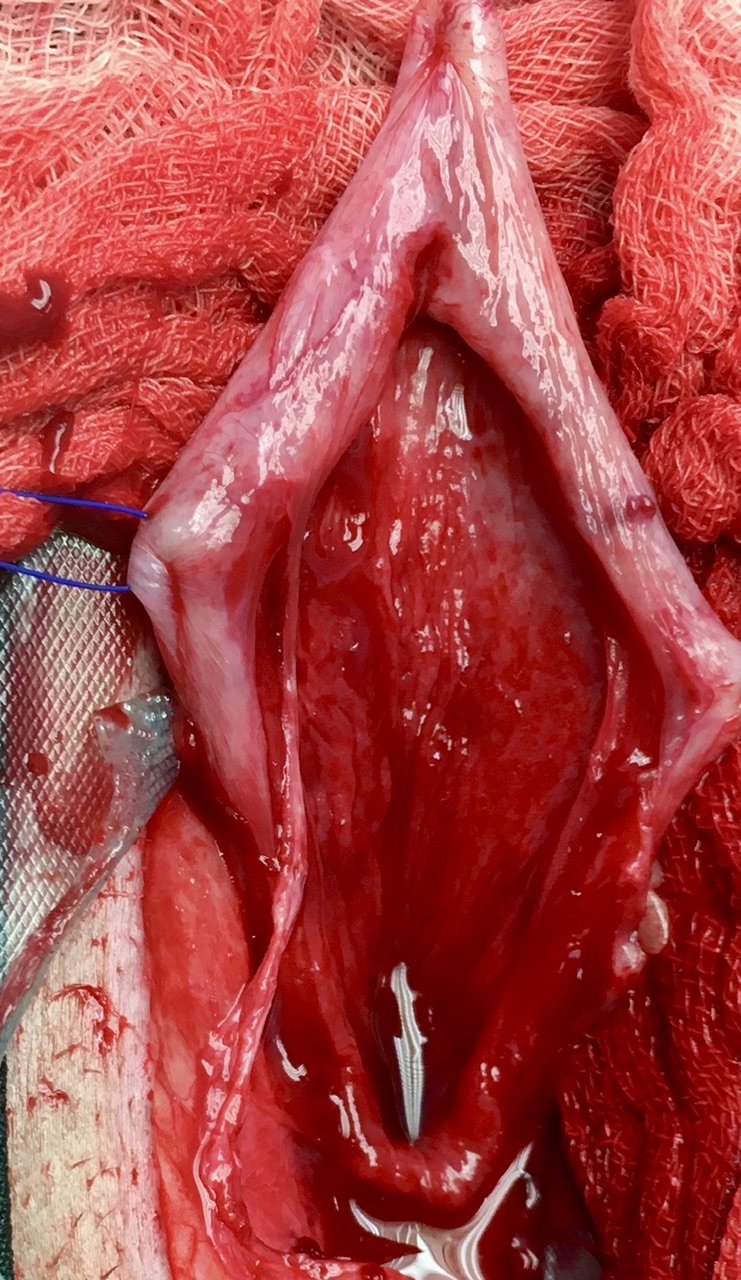

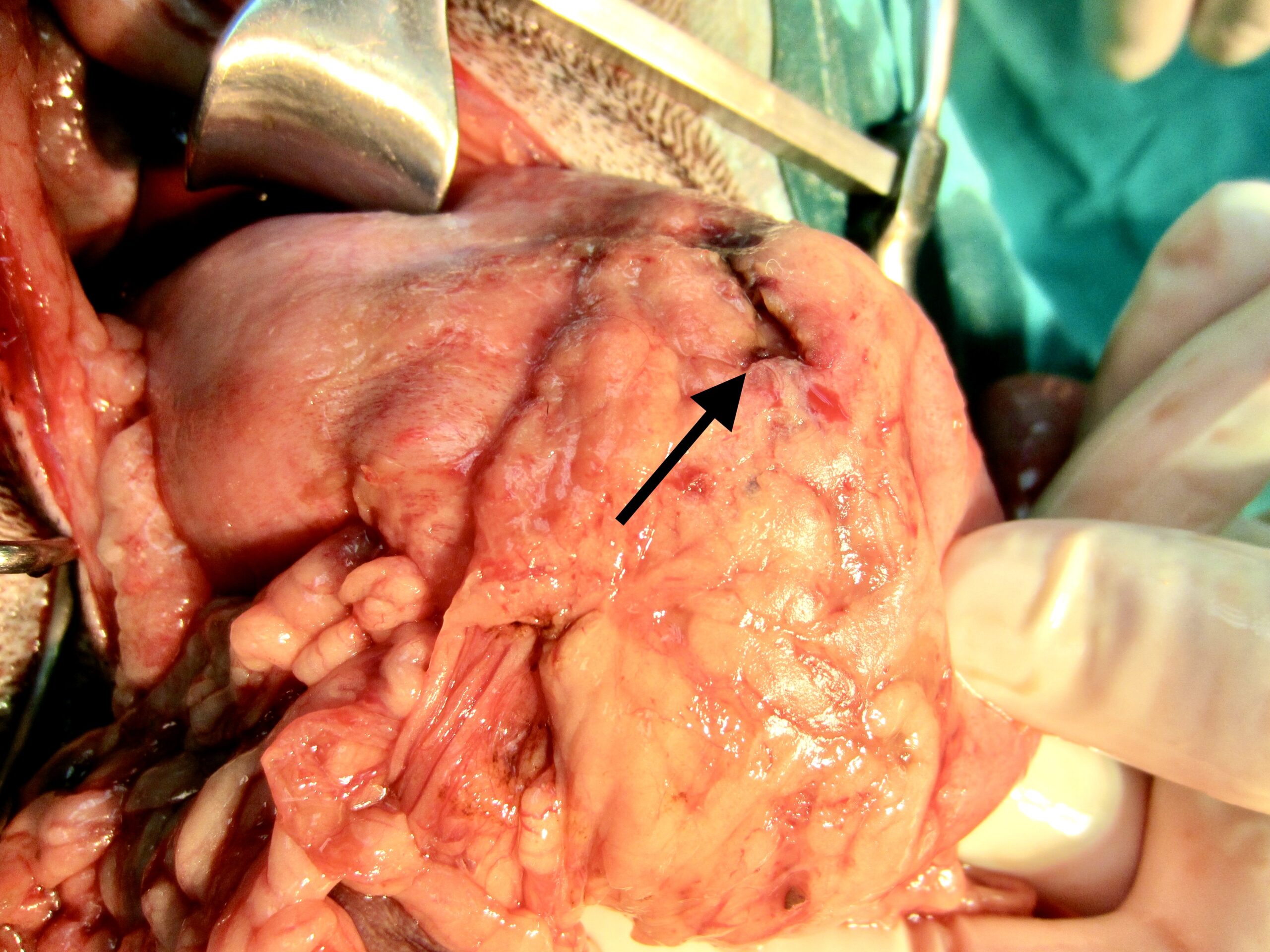

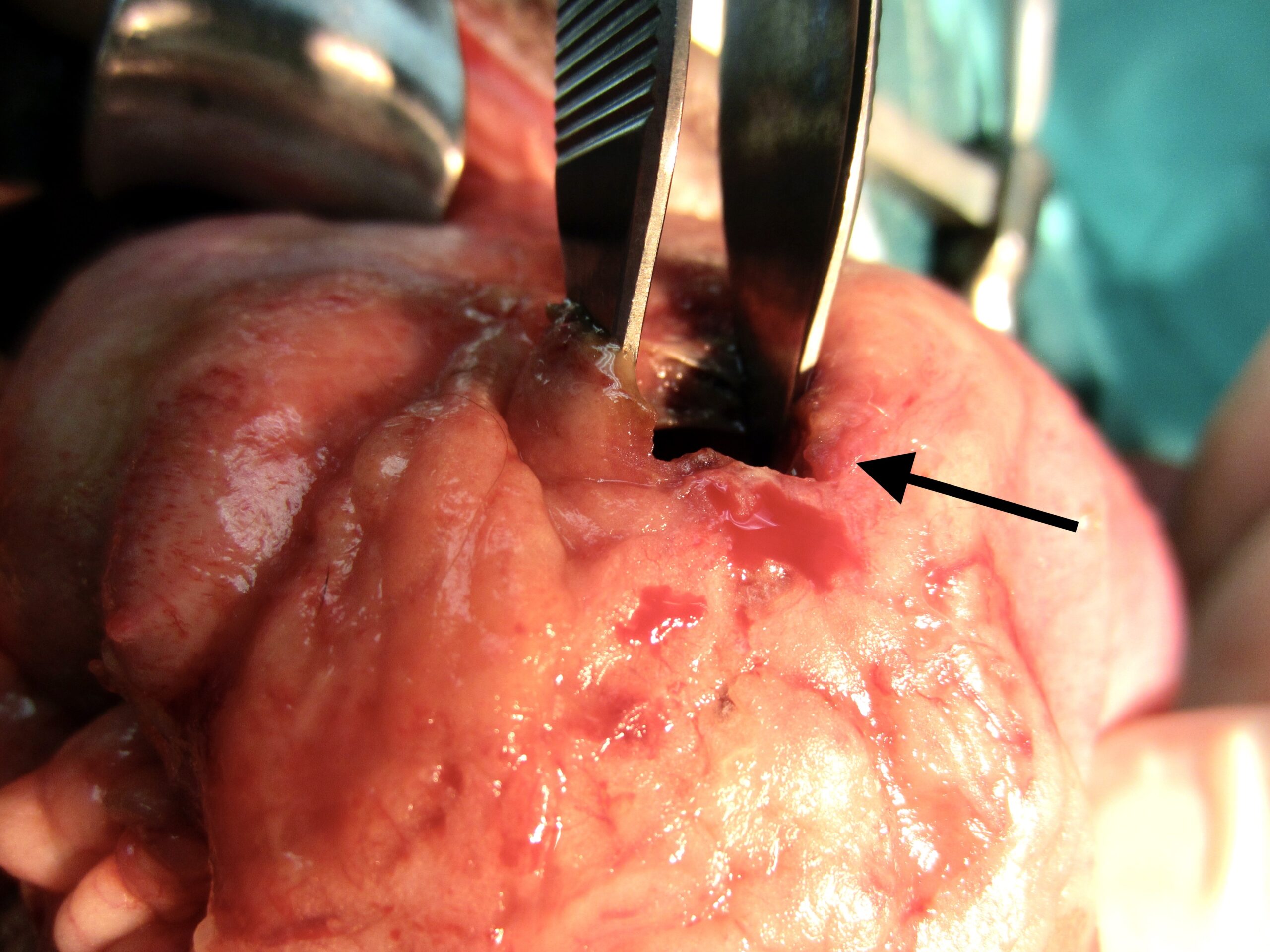

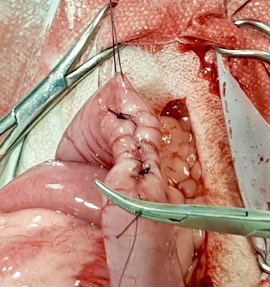

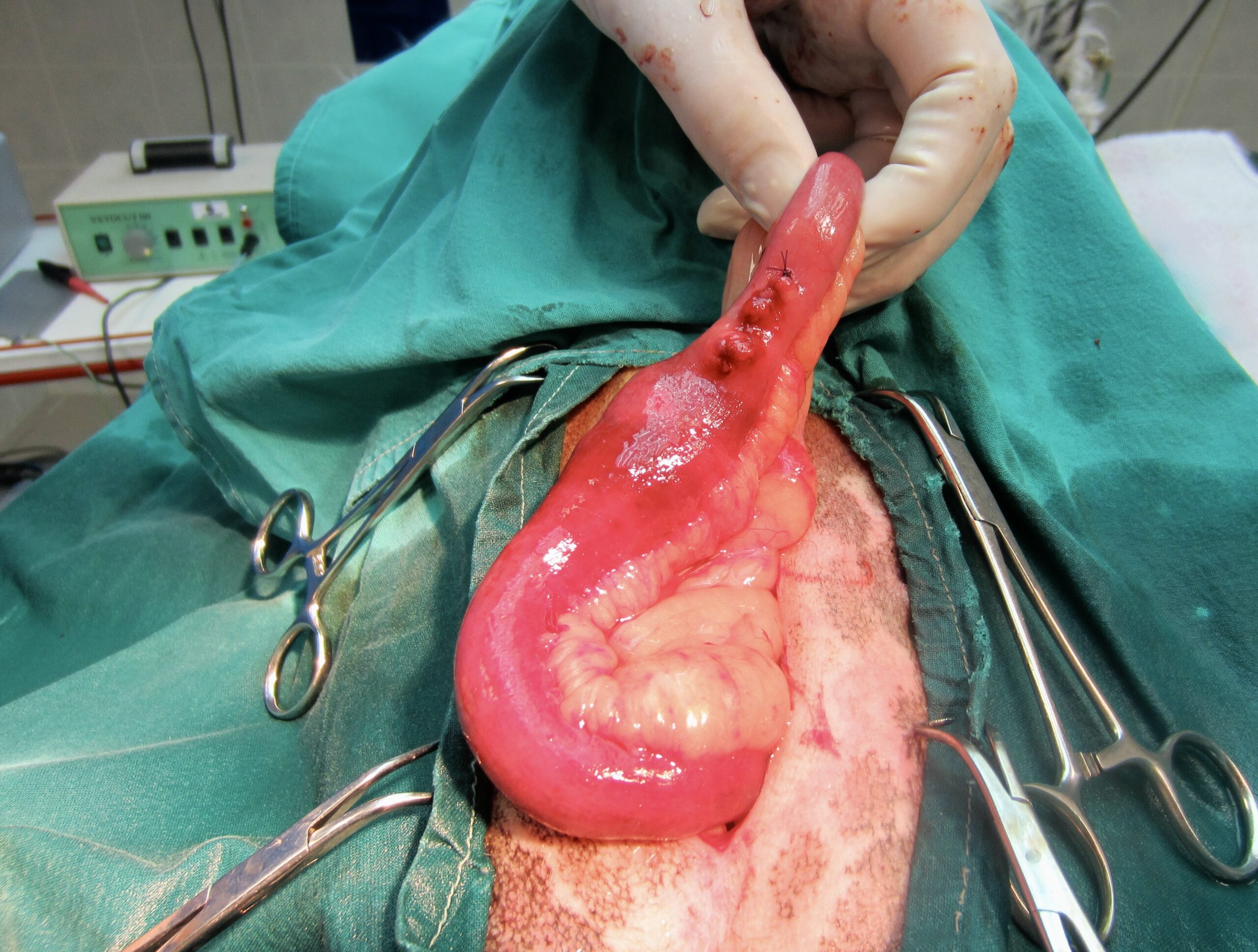

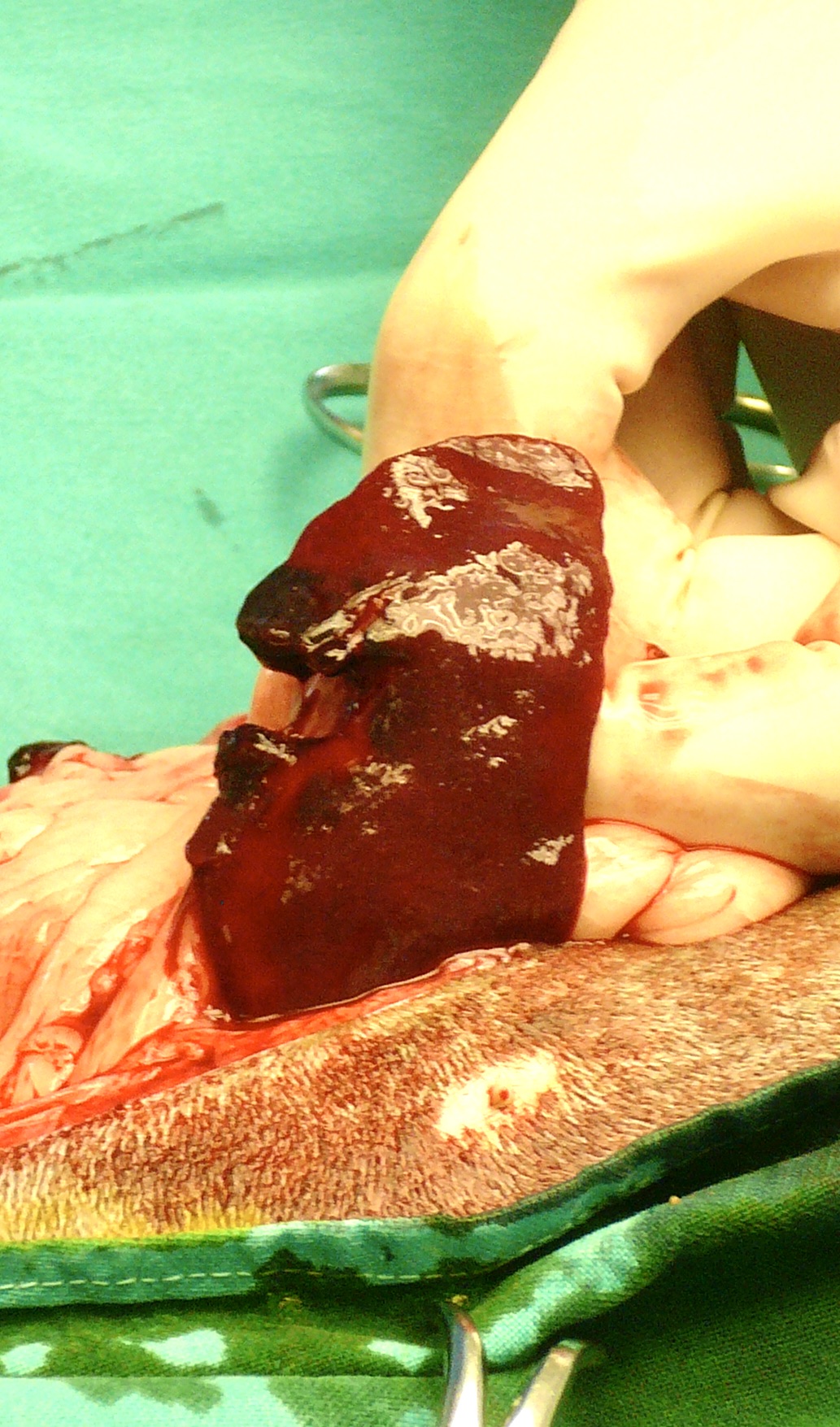

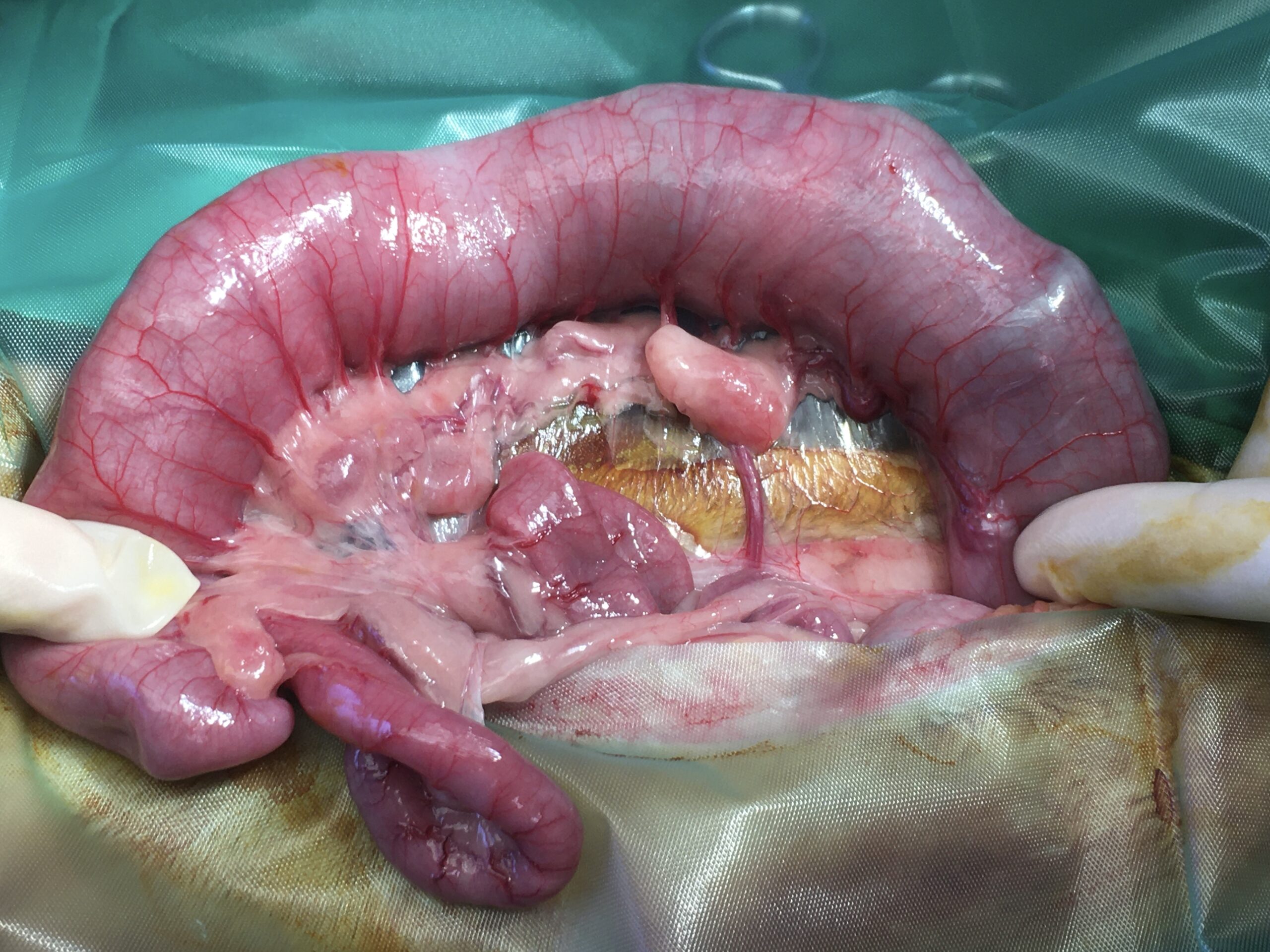

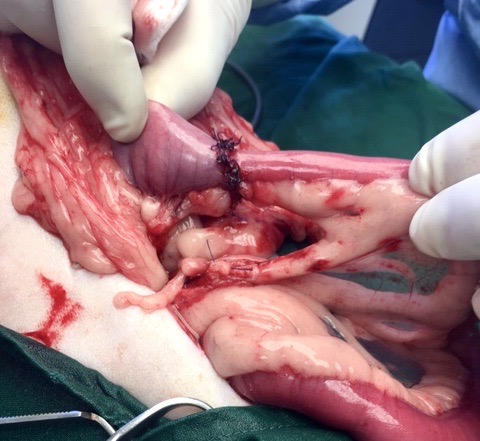

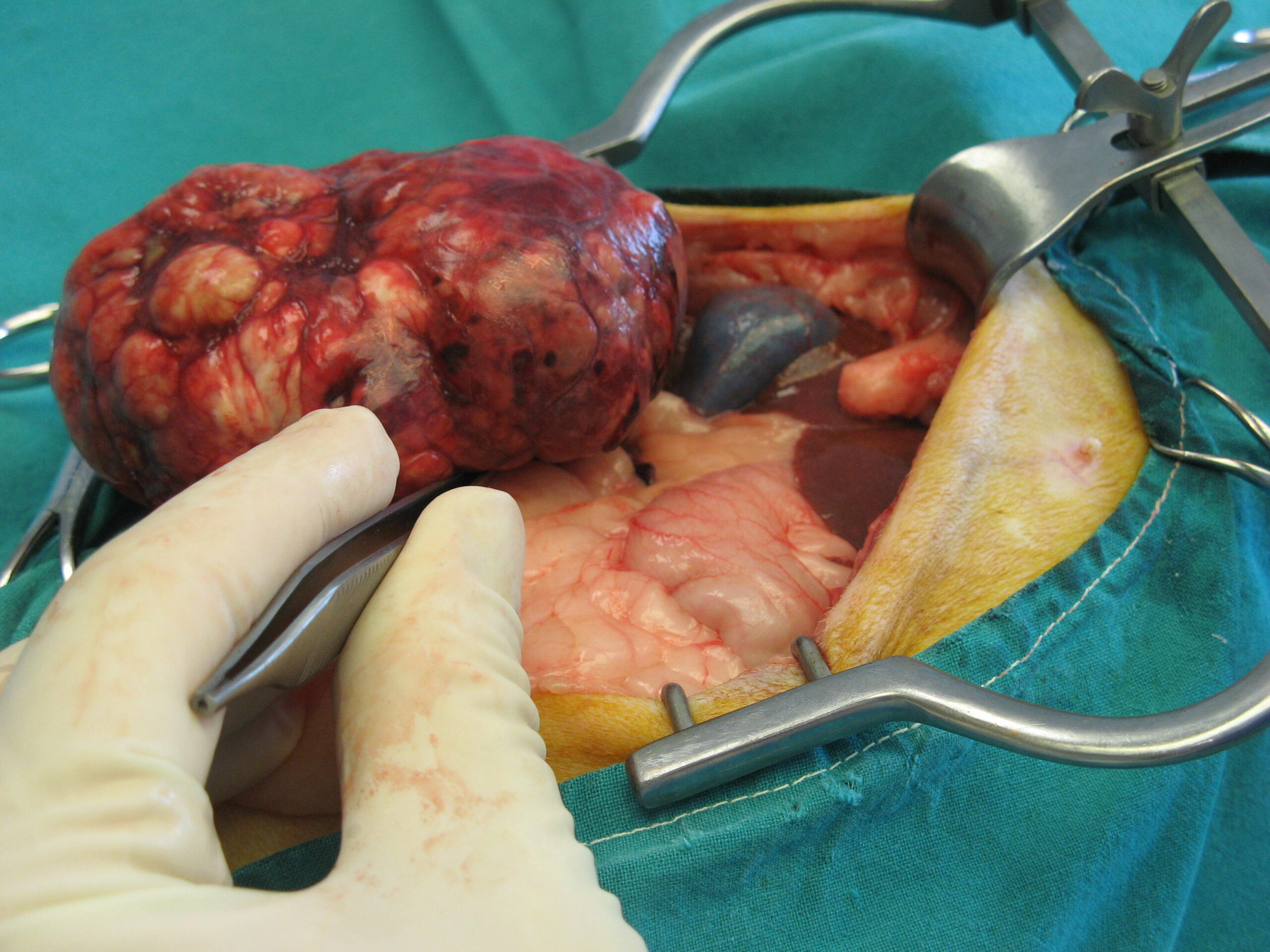

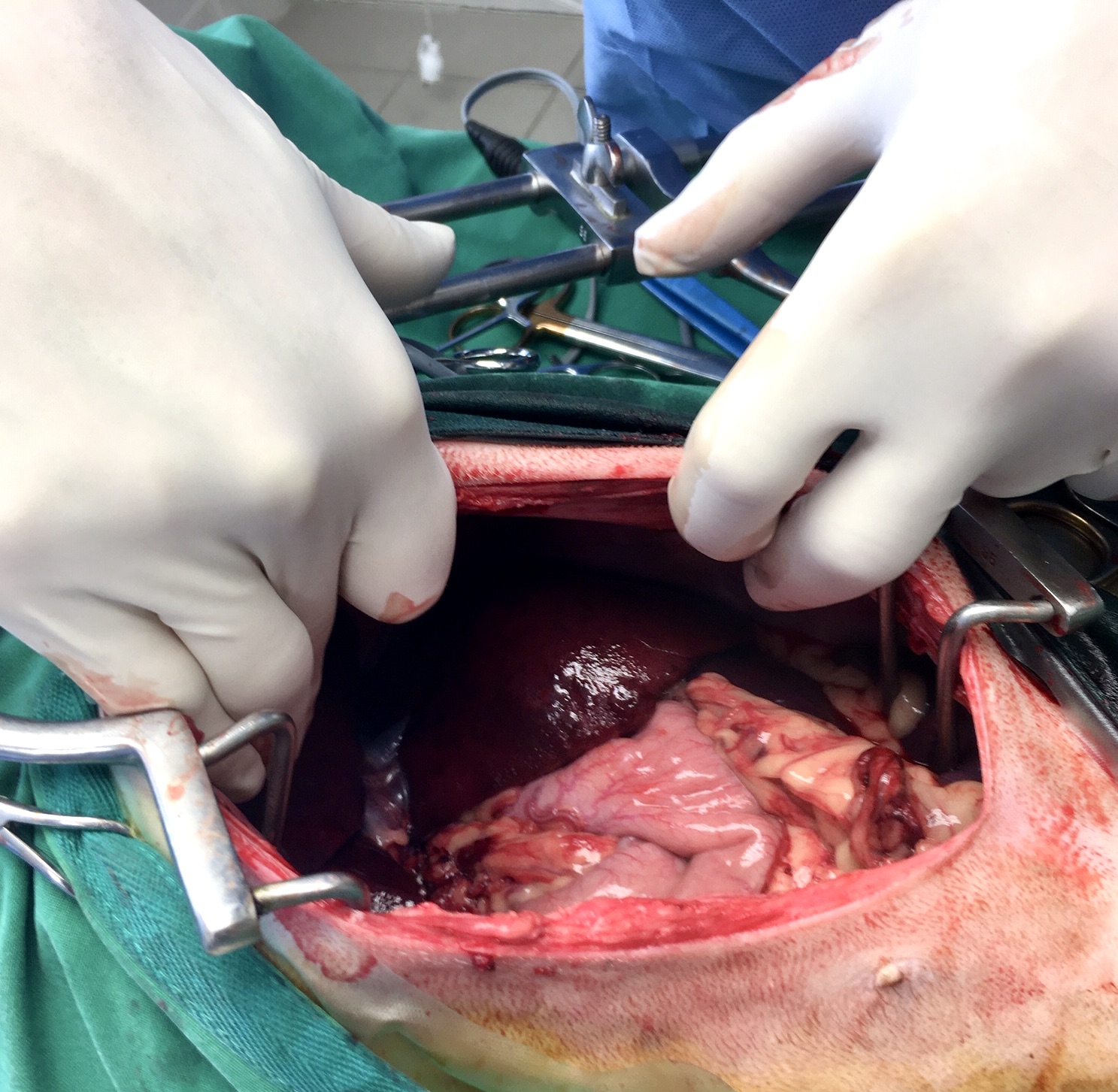

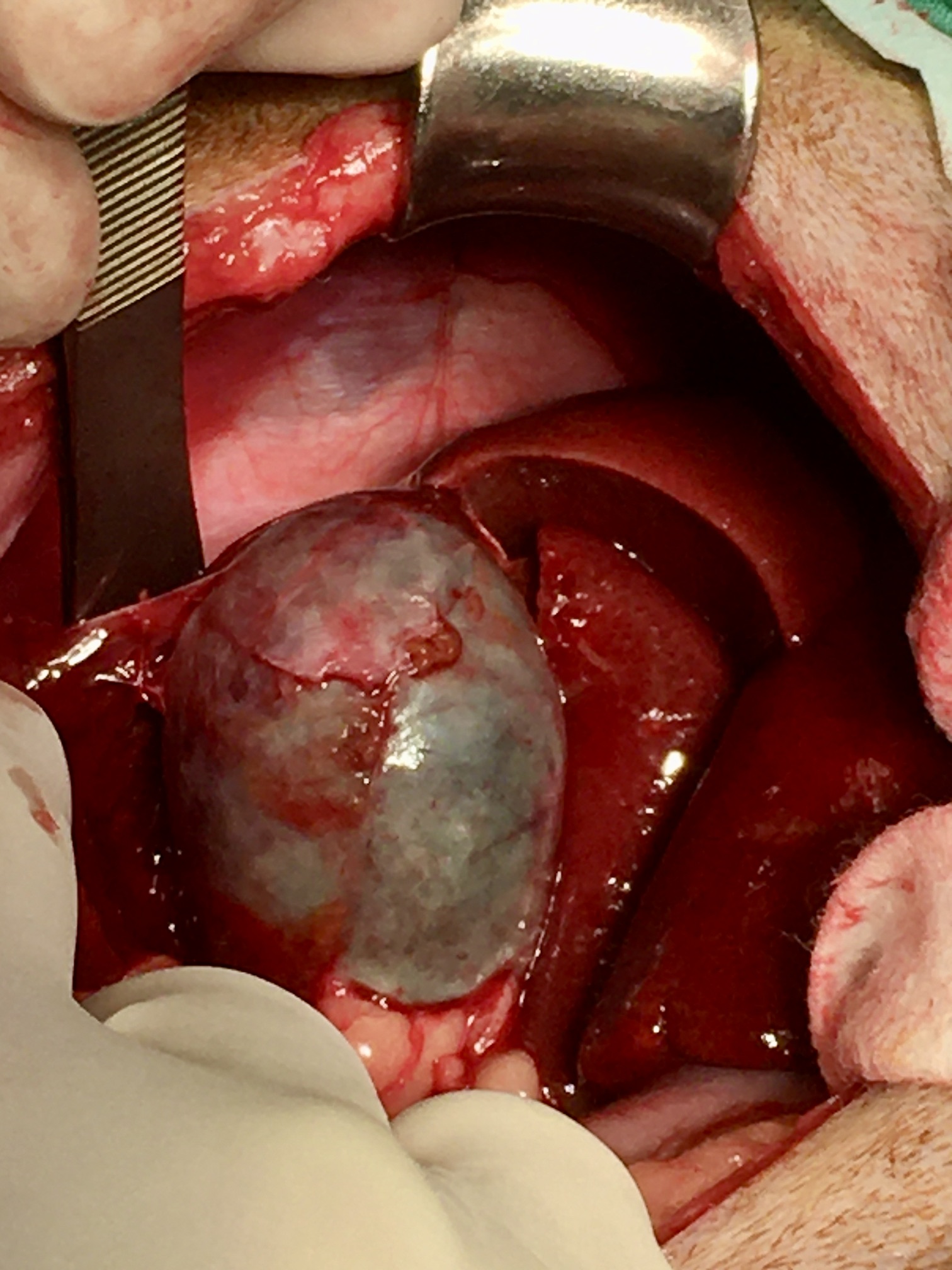

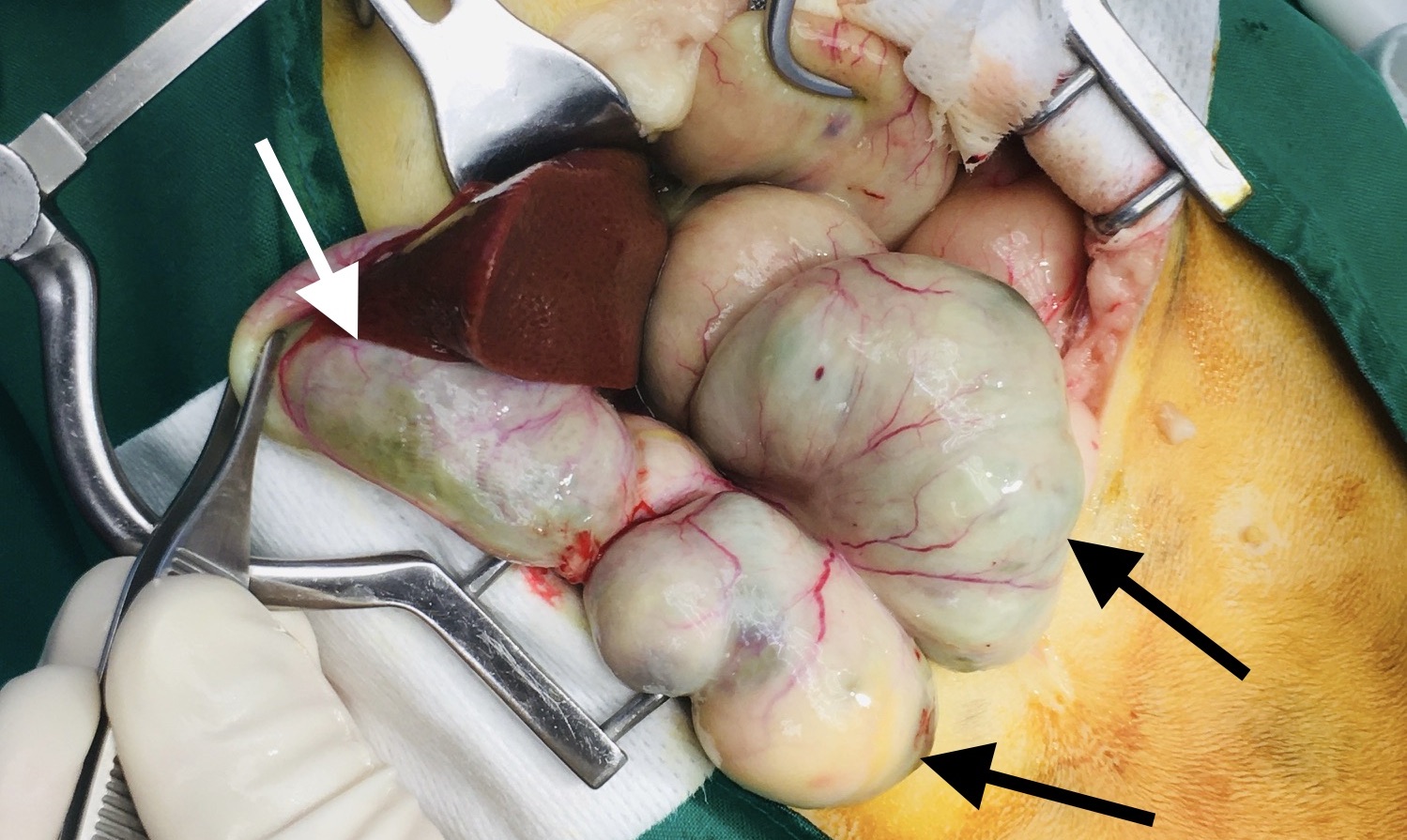

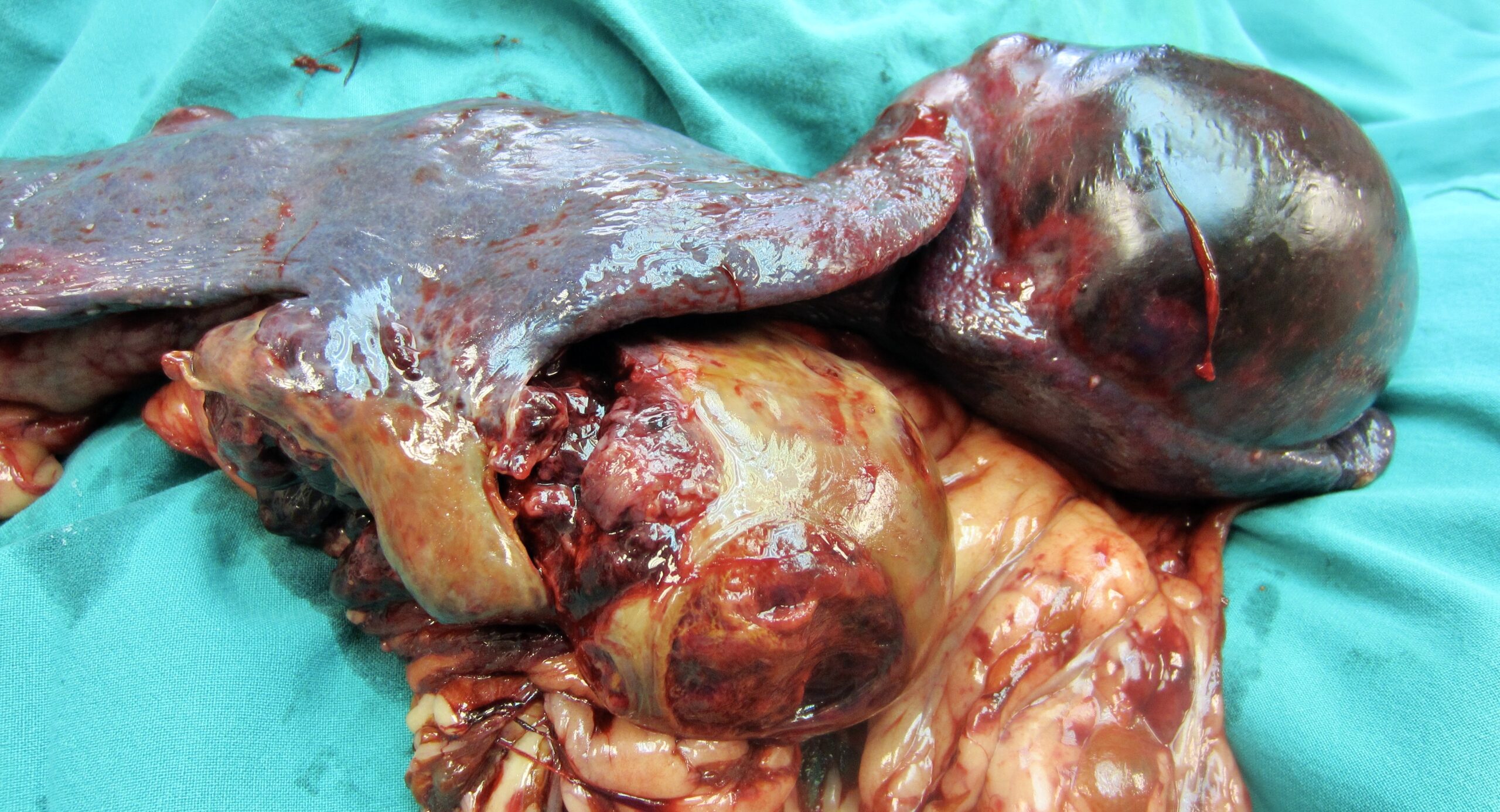

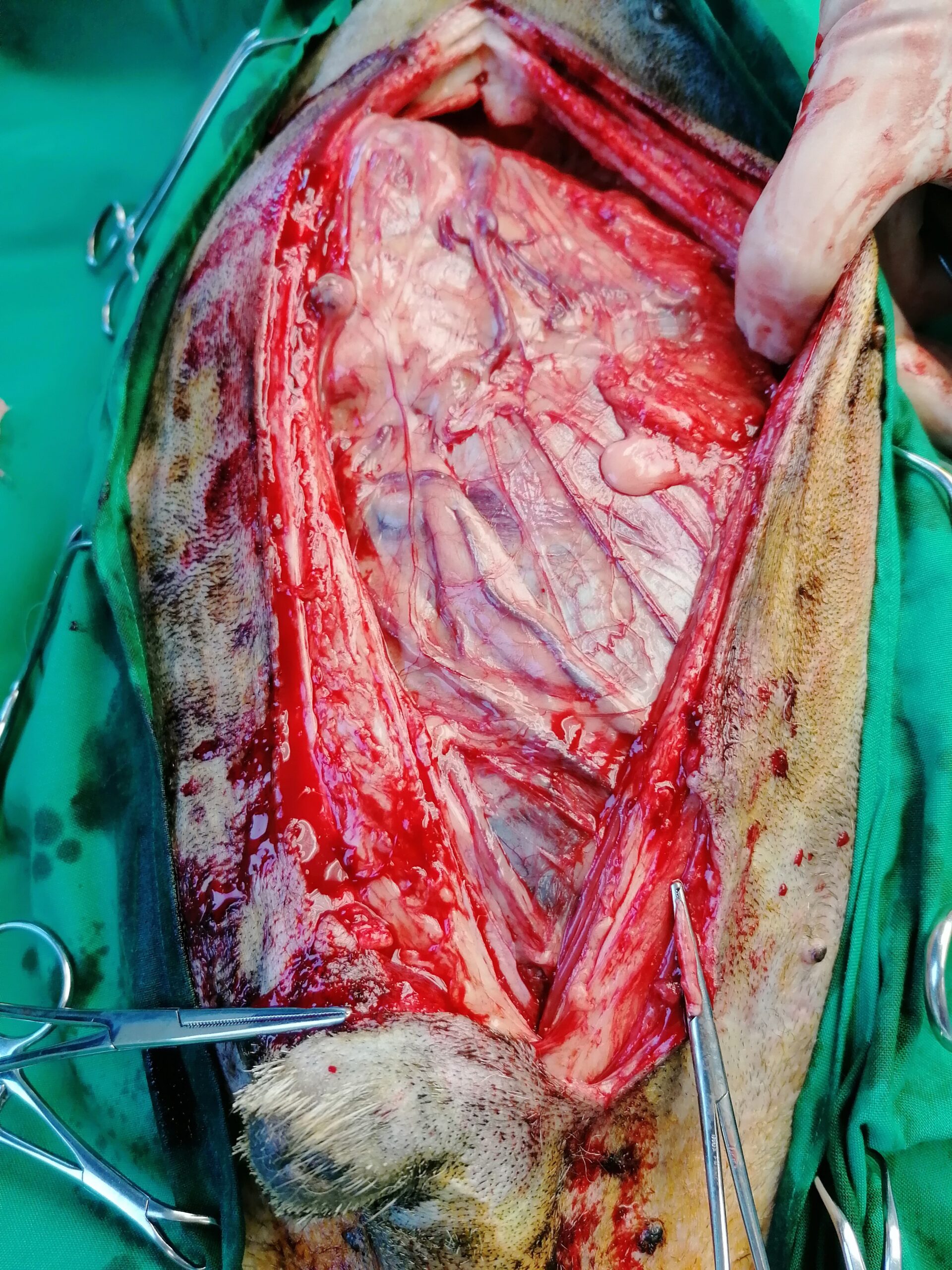

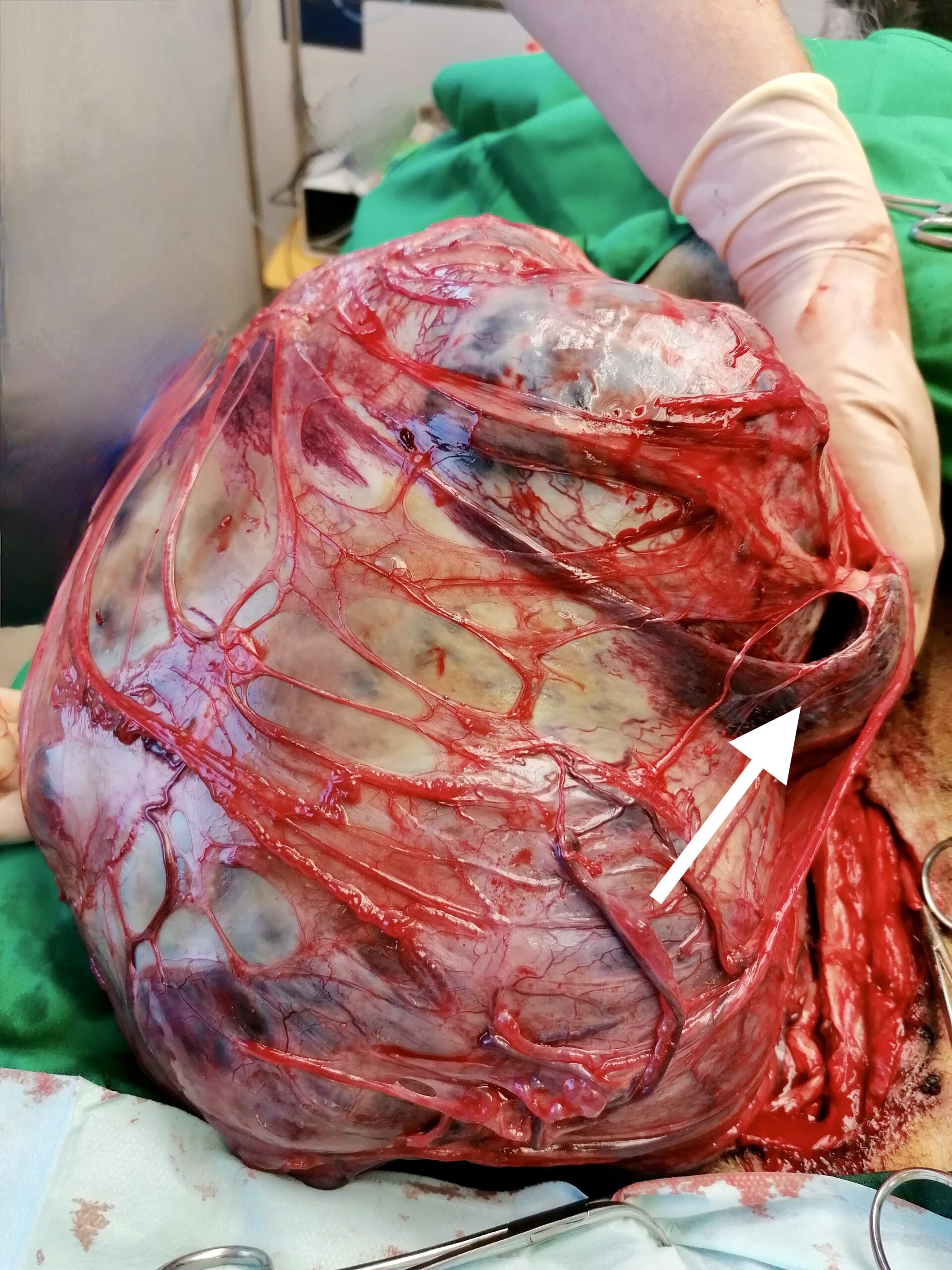

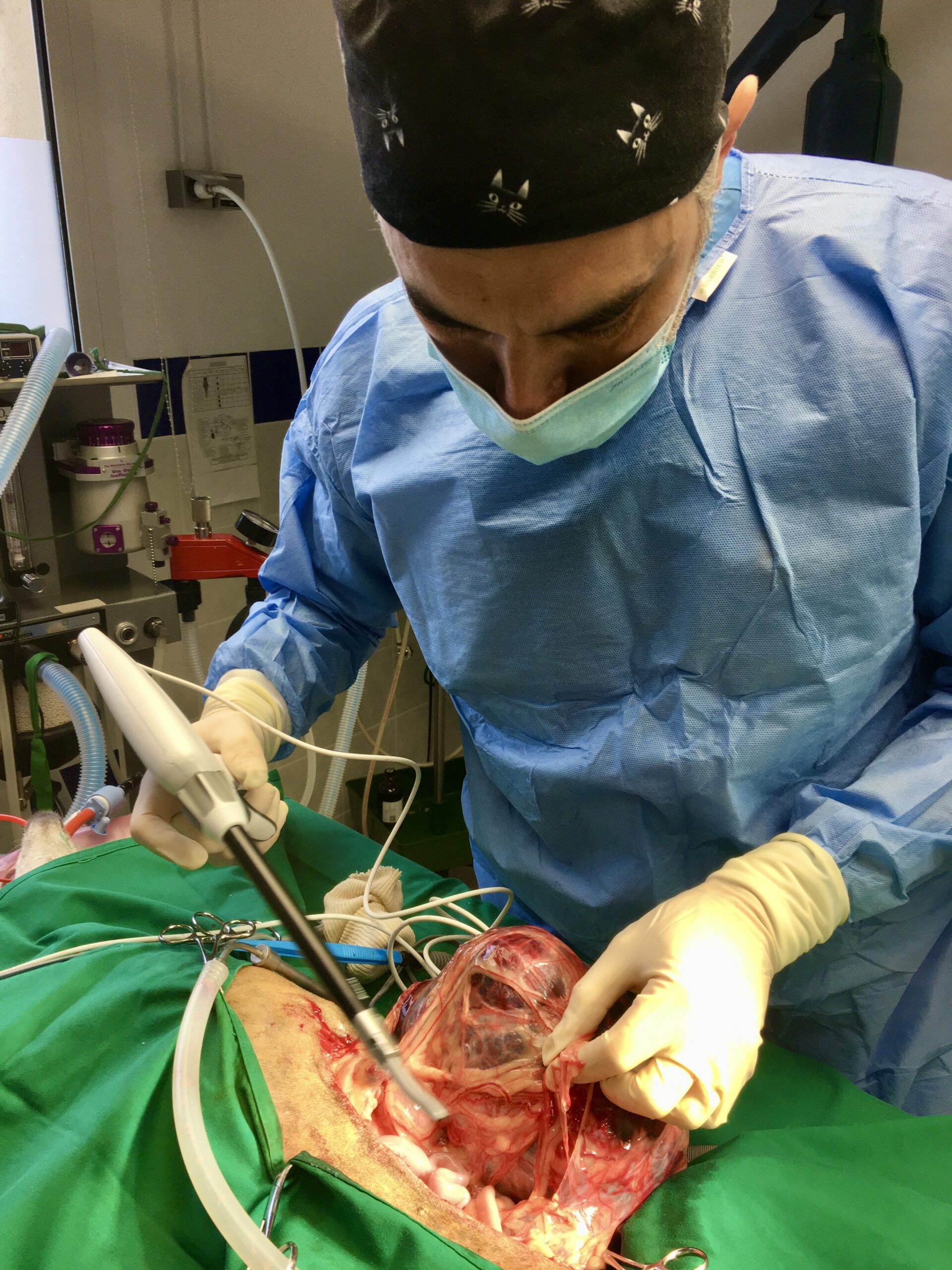

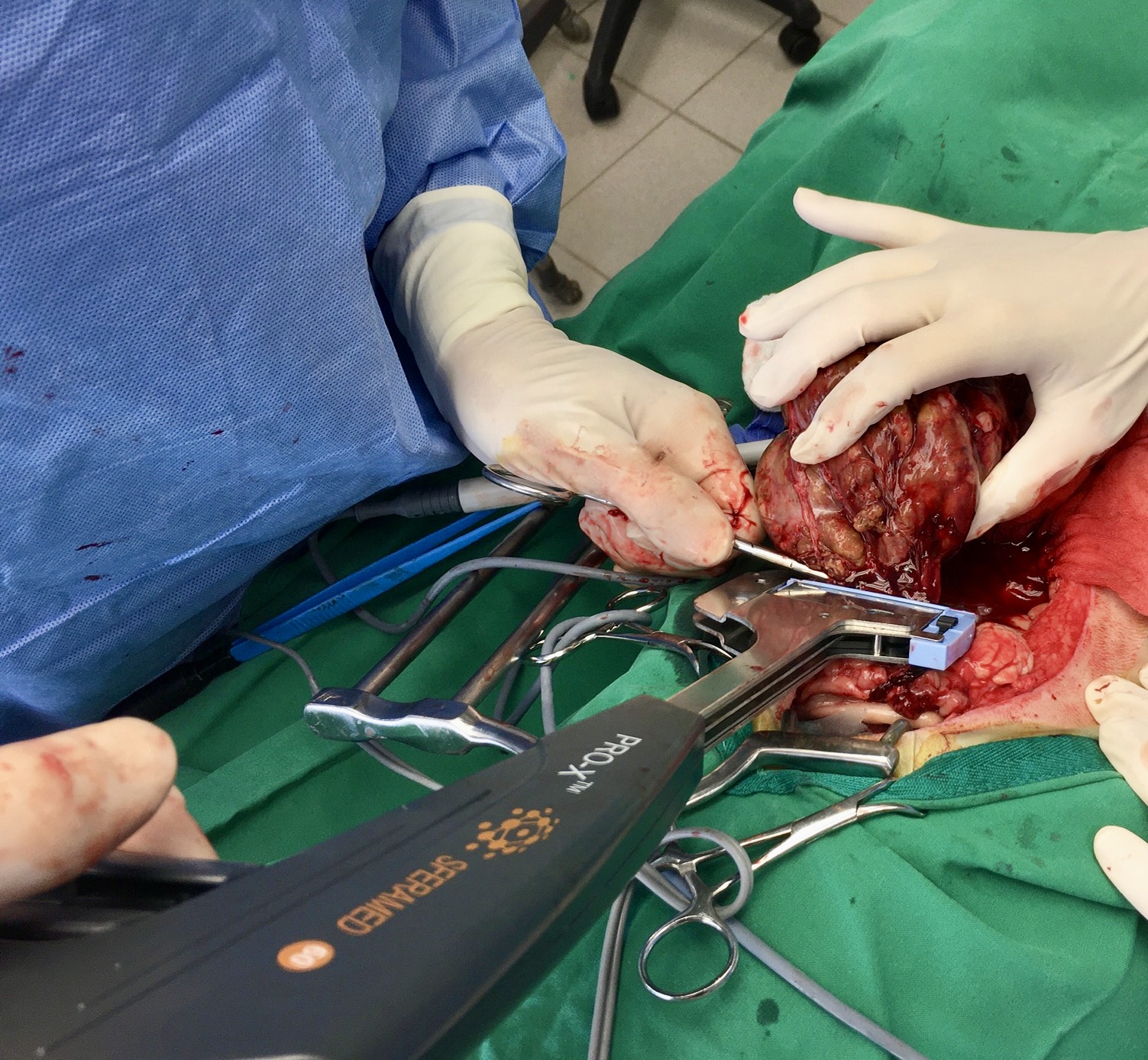

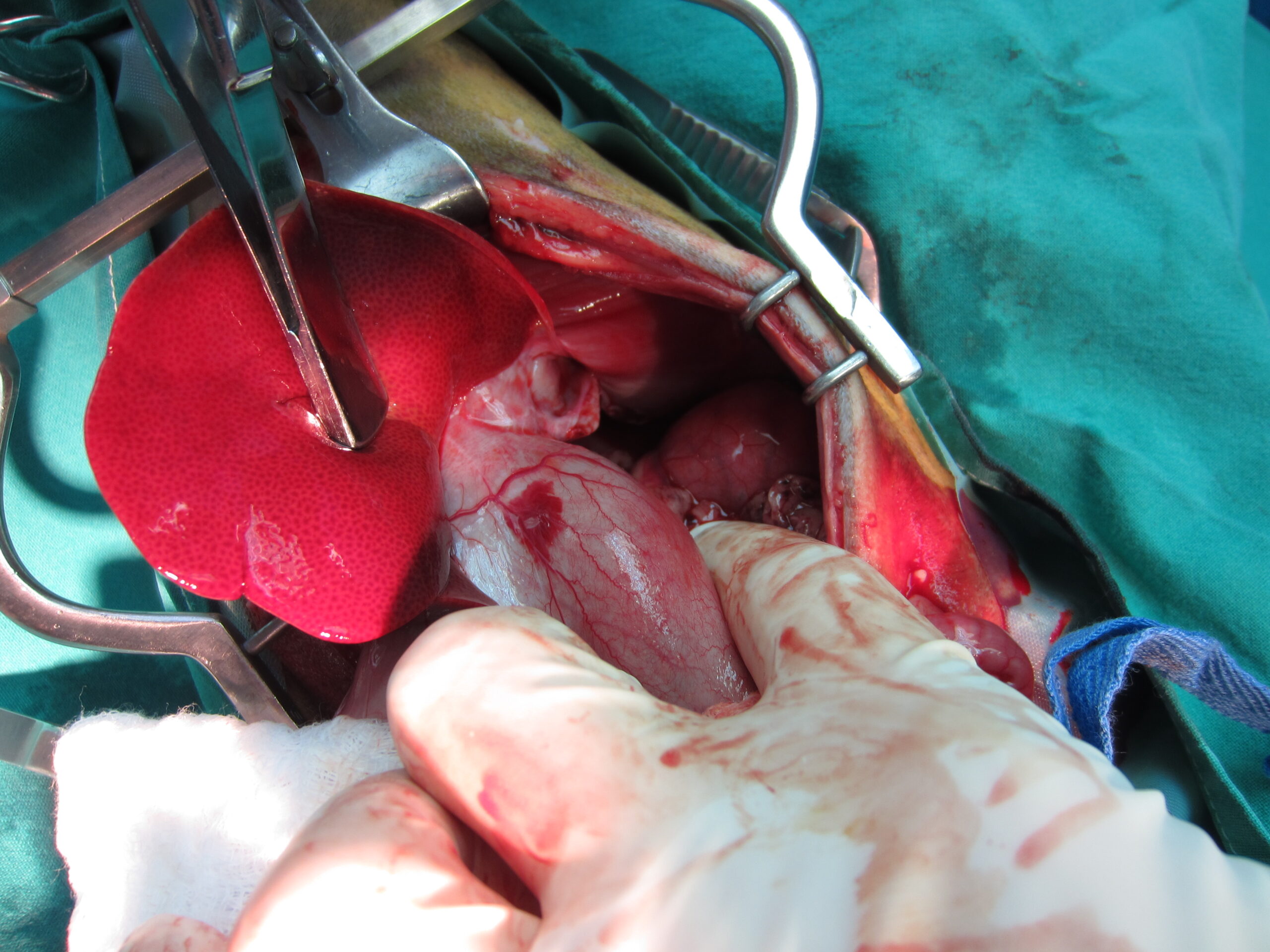

Tout est ici en place pour une chirurgie abdominale, en l’occurrence le retrait d’un lobe du foie envahi par une tumeur : la paroi abdominale a été incisée, et les bords en sont largement écartés par un… écarteur. On voit ici le foie (à gauche de la photo) et sa vésicule biliaire (au centre), le lobe du foie tumorisé qui recouvre en partie la rate (à droite) et l’estomac derrière la vésicule biliaire.

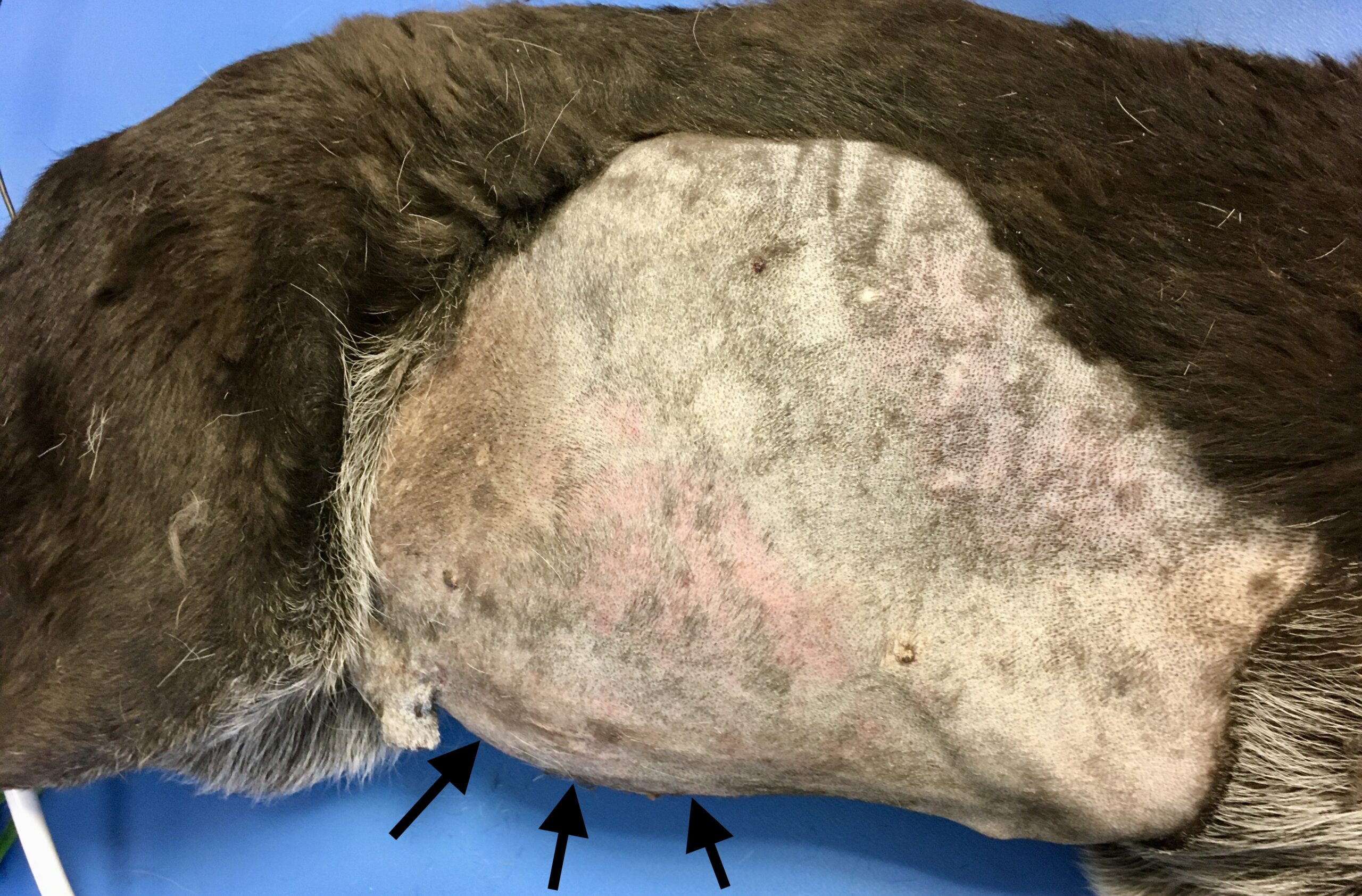

On peut avoir une très bonne technique chirurgicale, si on stérilise une chienne sans lui avoir soigneusement tondu, nettoyé et désinfecté la peau du ventre, si les champs opératoires, les gants et le matériel ne sont pas vraiment stériles… on ne tardera pas à avoir de sérieux ennuis.

Nos cliniques de Villevieille et de Calvisson disposent toutes deux d’une salle de chirurgie dédiée aux interventions sur les tissus mous. La préparation commence en salle de soins, sur une table différente de celle utilisée pour les soins courants. Elle se poursuit en salle de chirurgie, une fois l’animal positionné pour l’intervention.

Tous les détails sur nos salles de chirurgie, le matériel, la préparation chirurgicale…, en cliquant sur le gros bouton, sous la photo !

Début de la préparation chirurgicale en salle de soins, à la clinique de Villevieille, pour ce labrador présentant une lésion de la joue. Le toutou est endormi, sous perfusion, intubé et relié à un appareil d’anesthésie gazeuse ainsi qu’à un détecteur d’apnée. Compter un minimum de 15 minutes de préparation, (en plus de la tonte), selon le type de chirurgie et la taille de l’animal.

ça fera peut-être un peu fourre-tout, mais on va parler dans cette partie des chirurgies cutanées au sens large, en fait, toutes celles qui se passent à l’extérieur du corps : malformations, plaies, abcès, tumeurs… On ne rentre ni dans le thorax, ni dans l’abdomen, on incise la peau, on fait ce qu’on a à faire, on referme la peau, et puis voilà – si l’on peut résumer ainsi.

Il ne sera pas question d’énumérer ici toutes les chirurgies possibles (pas plus qu’un peu plus loin, dans les parties consacrées au thorax ou à l’abdomen), sinon on va se retrouver avec une encyclopédie chirurgicale en dix volumes, et ce n’est pas le but ; on va juste présenter ici, de préférence en images, quelques exemples de ce qui se fait dans nos cliniques de Villevieille et Calvisson. Allez, un petit clic sur les boutons ci-dessous, et c’est parti !

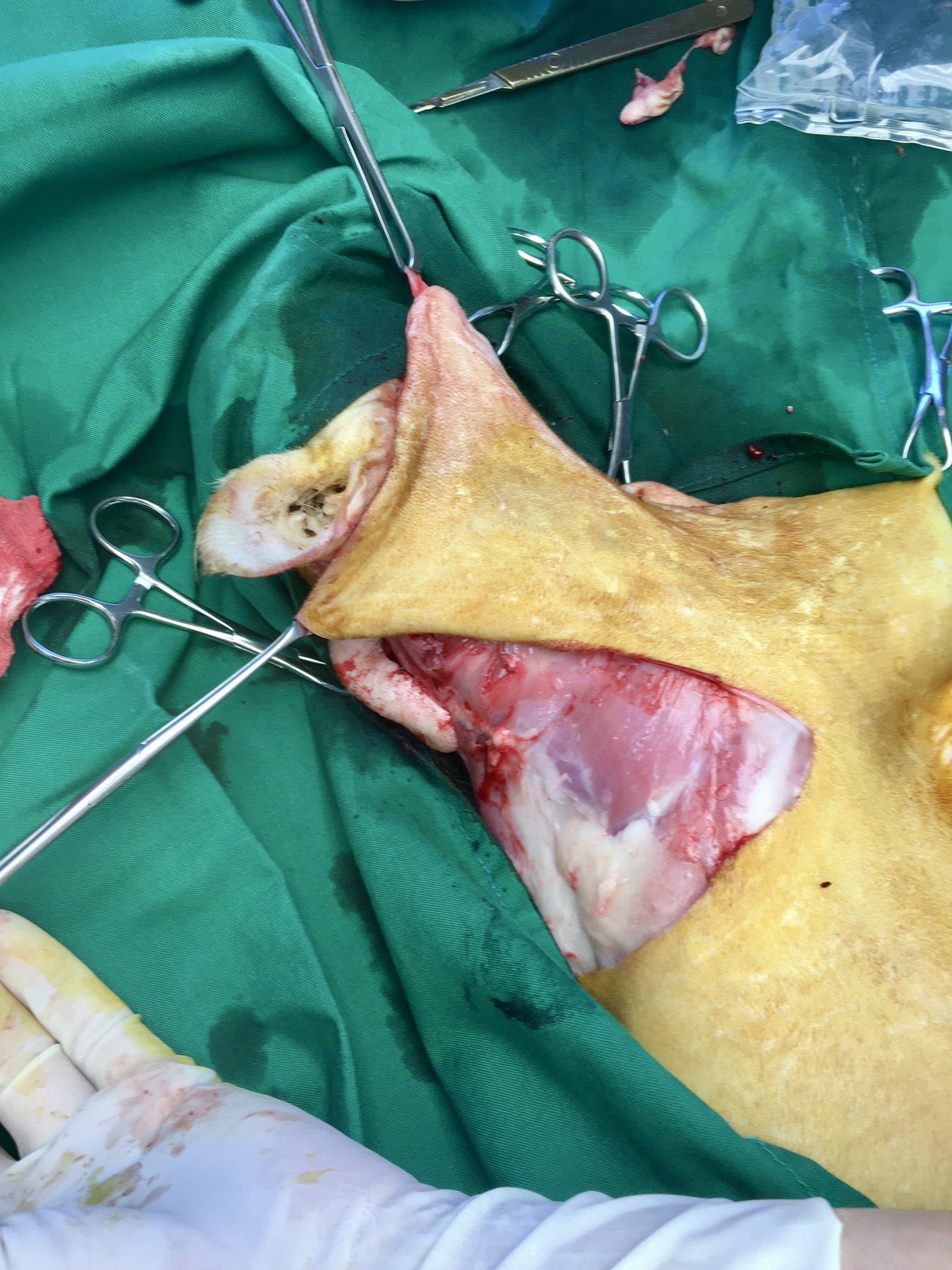

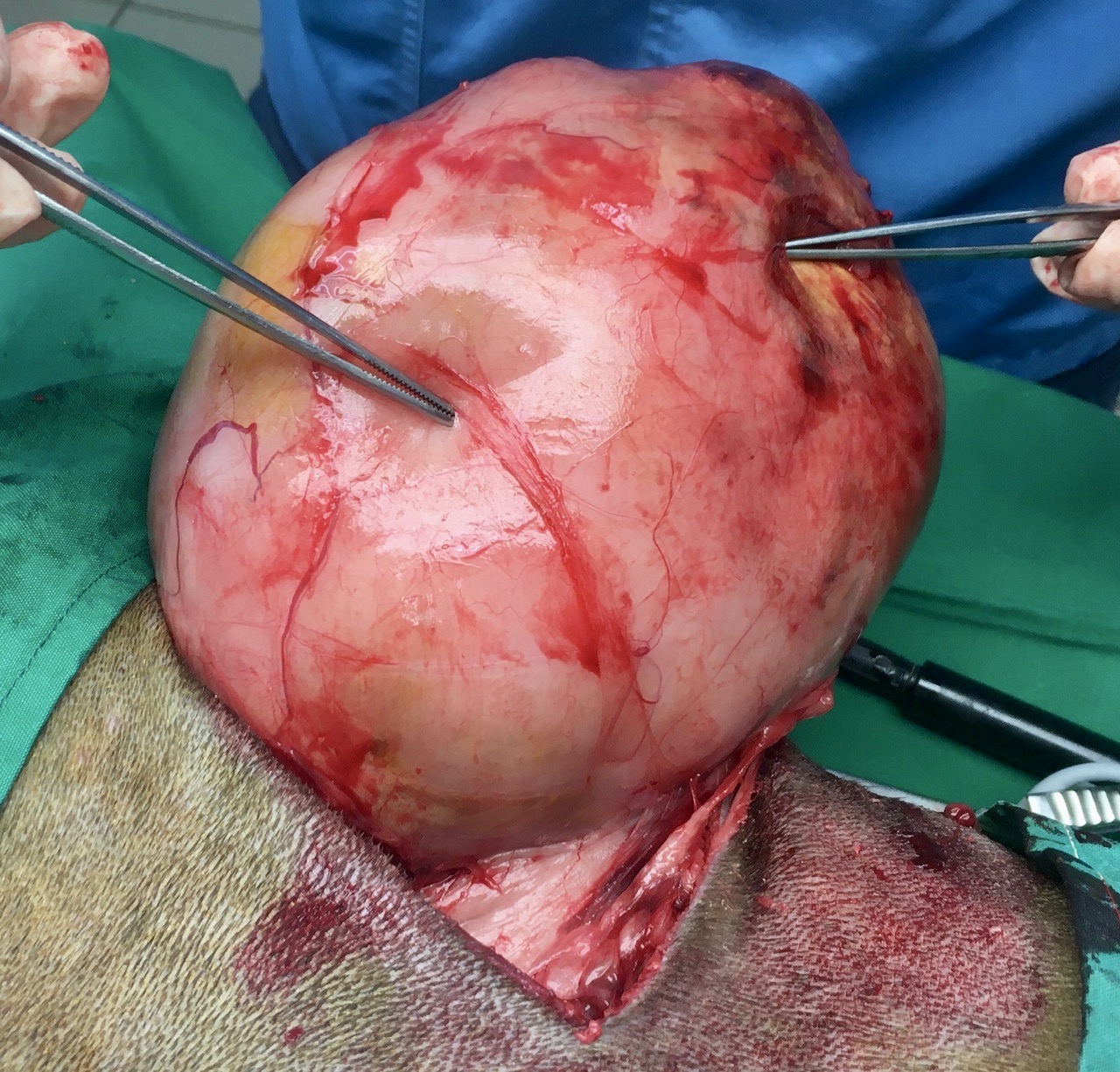

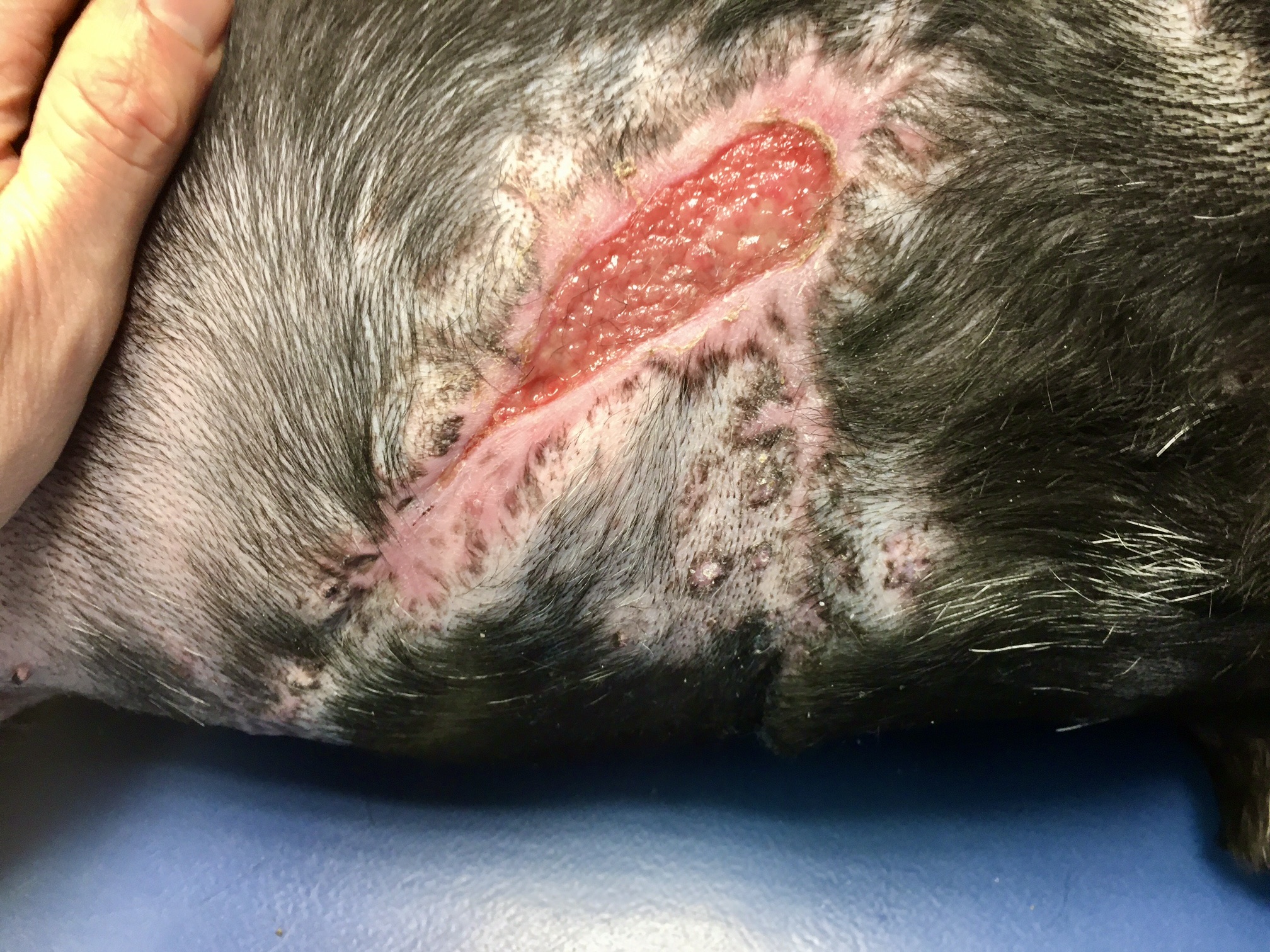

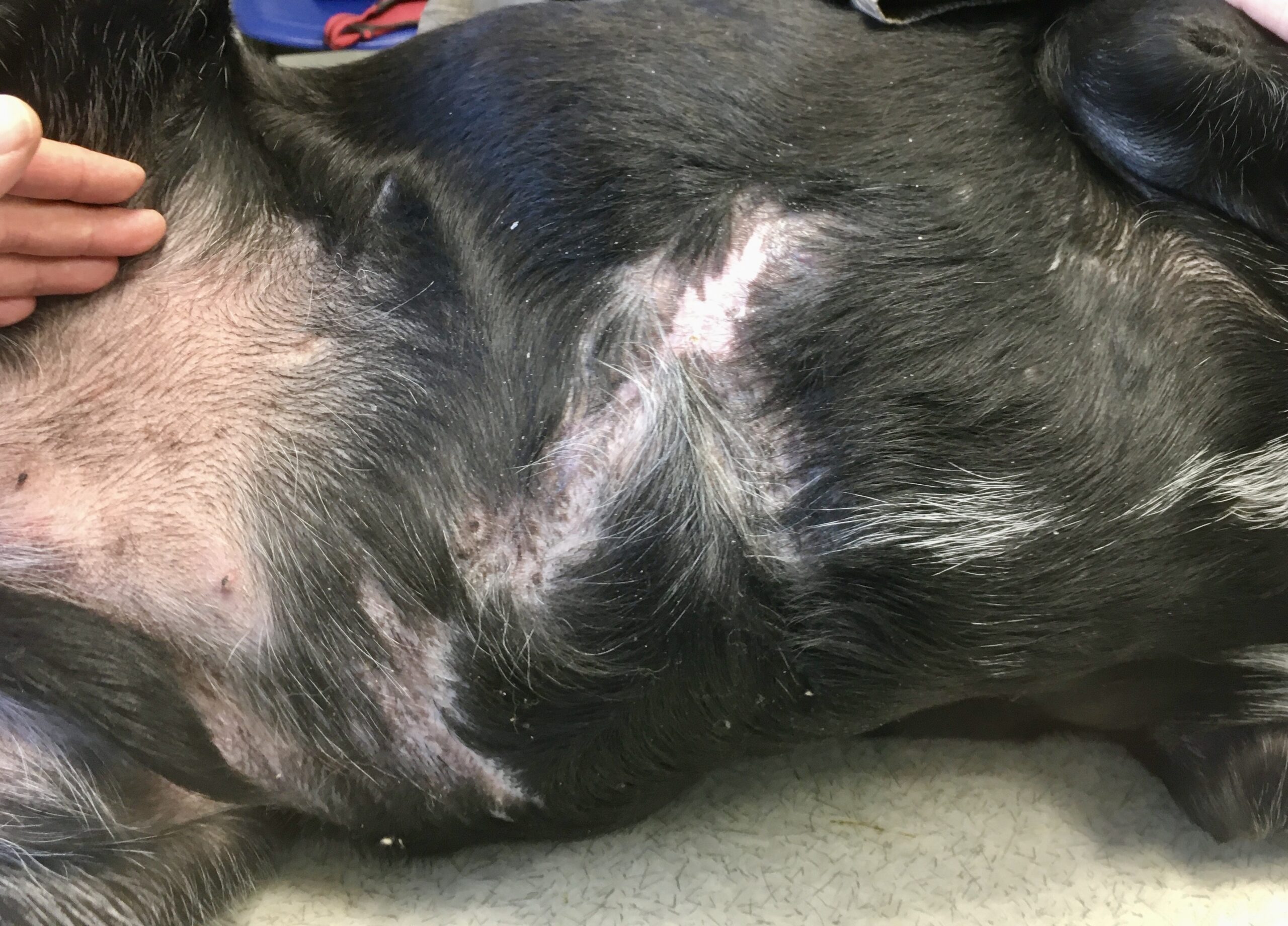

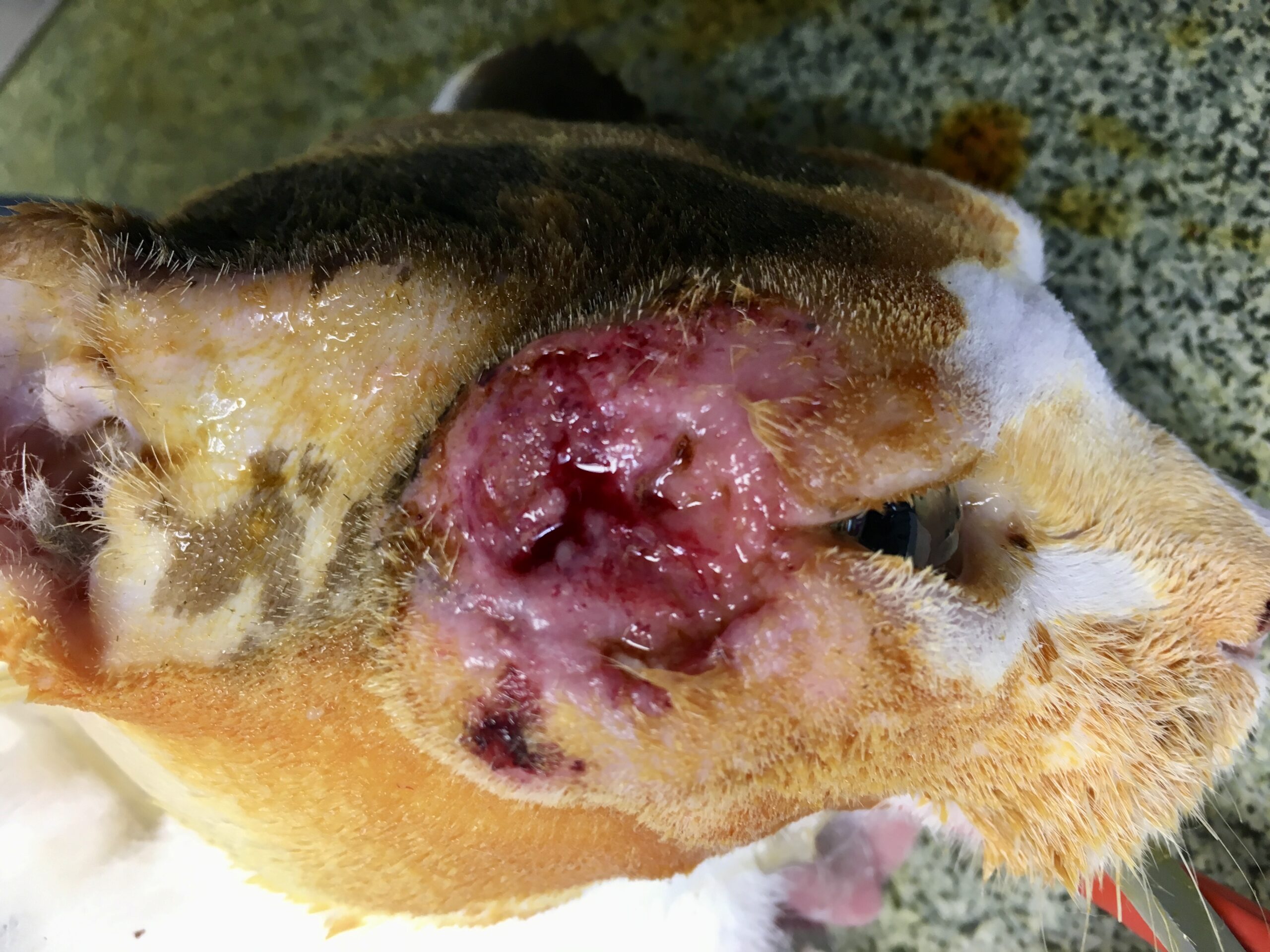

Ci-dessus de gauche à droite et de haut en bas : plastie cutanée chez une chatte ayant perdu presque toute la peau d’une de ses pattes. Bonne récupération chez un chat, deux mois après le retrait complet de sa truffe, envahie par un carcinome épidermoïde. Chirurgie visant à obtenir un recouvrement du pénis, chez un chien au fourreau atrophié. Et création d’un volet cutané pour combler une importante perte de substance après l’exérèse chirurgicale d’une très grosse tumeur, sur le thorax d’une chienne.

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ! On le re-écrira un peu partout, mais c’est de la chirurgie, donc on va voir des plaies, du sang, et peut-être même des morceaux d’os qui dépassent : dans le genre, l’article auquel donne accès le bouton « Les plaies » ci-dessous, commence assez fort. Donc si vous êtes un tant soit peu sensible, allez plutôt lire la page sur l’habitat du lapin, et évitez d’ouvrir les articles consacrés à la chirurgie. C’est dit.

Avec les chirurgies cutanées, nous avons vu ce qu’on pouvait opérer en surface, voyons maintenant ce qu’on peut opérer à l’intérieur, en commençant par l’abdomen.

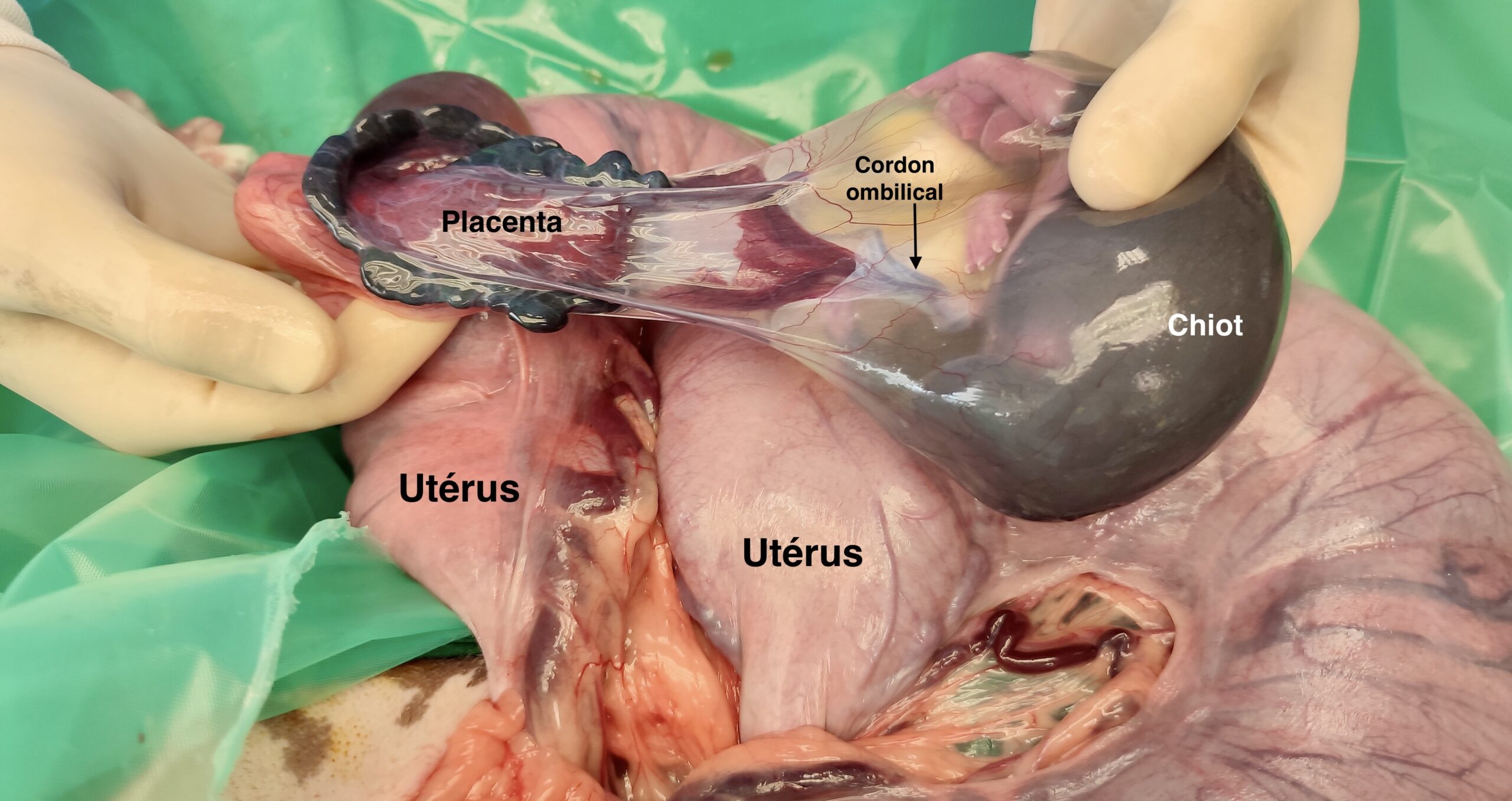

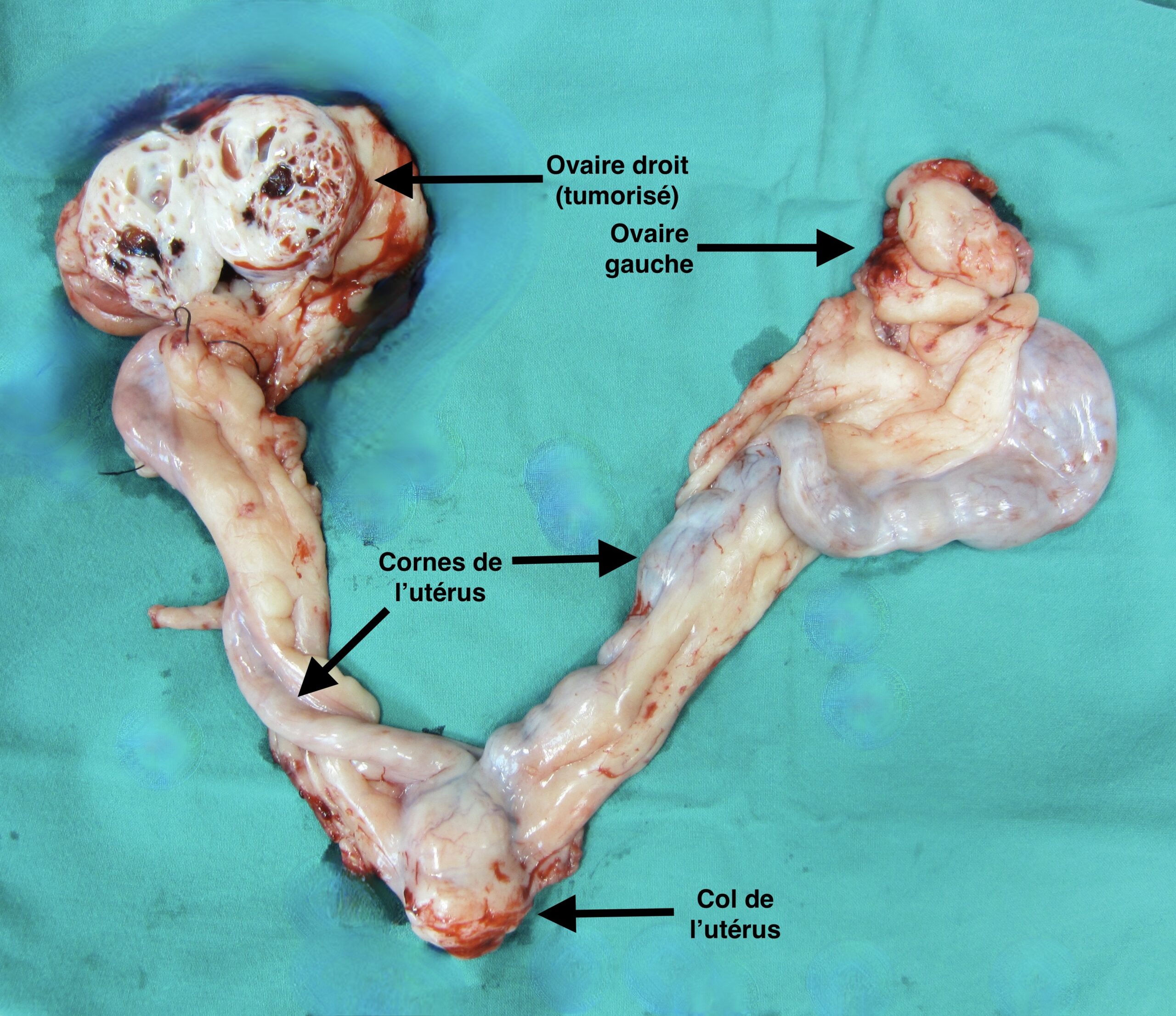

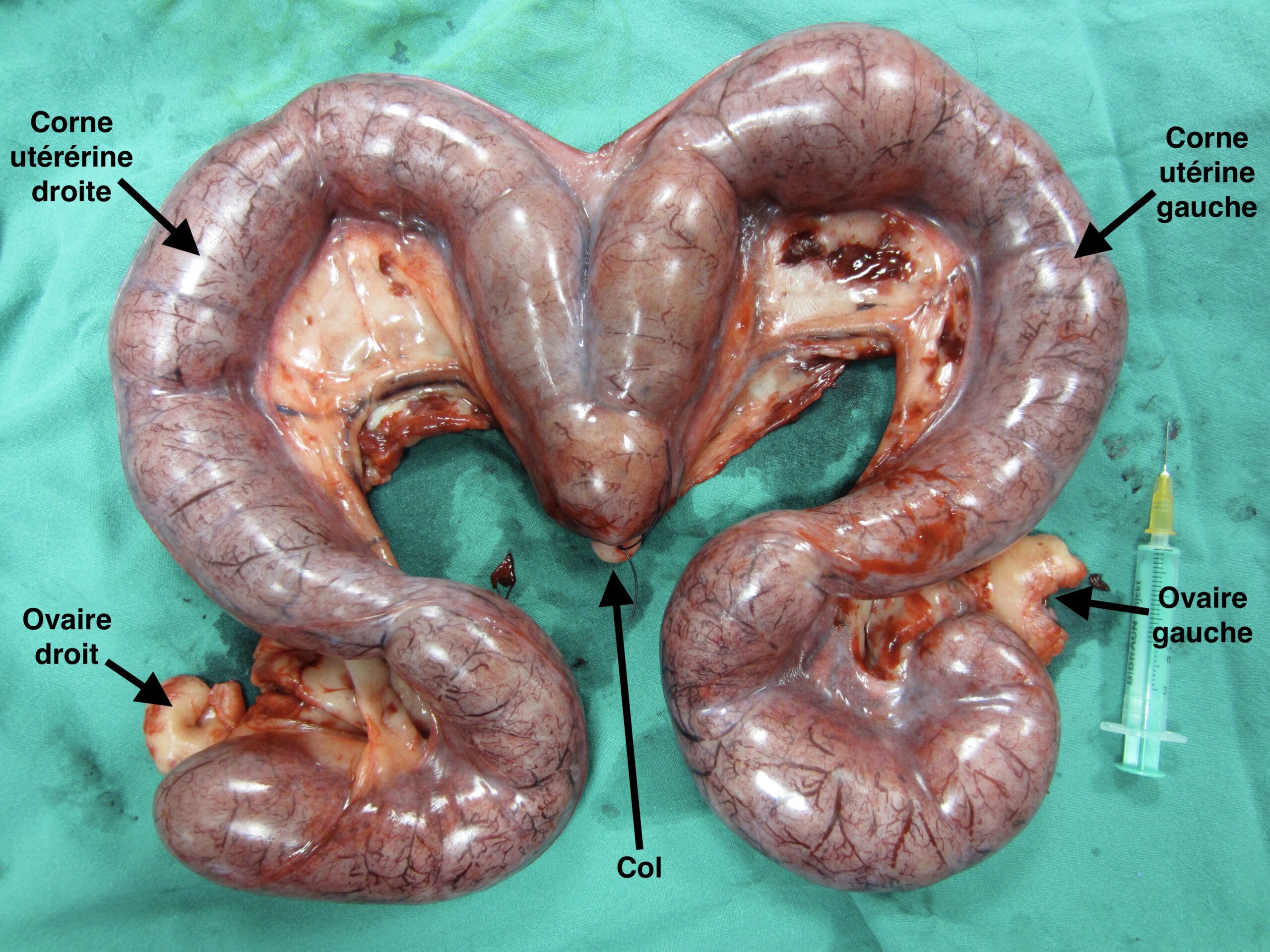

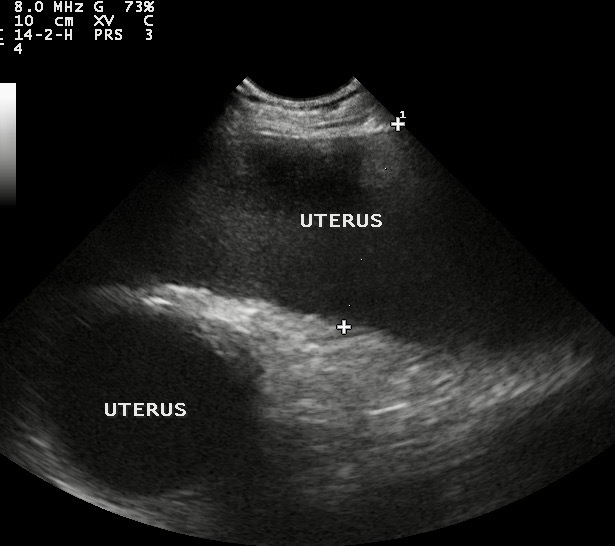

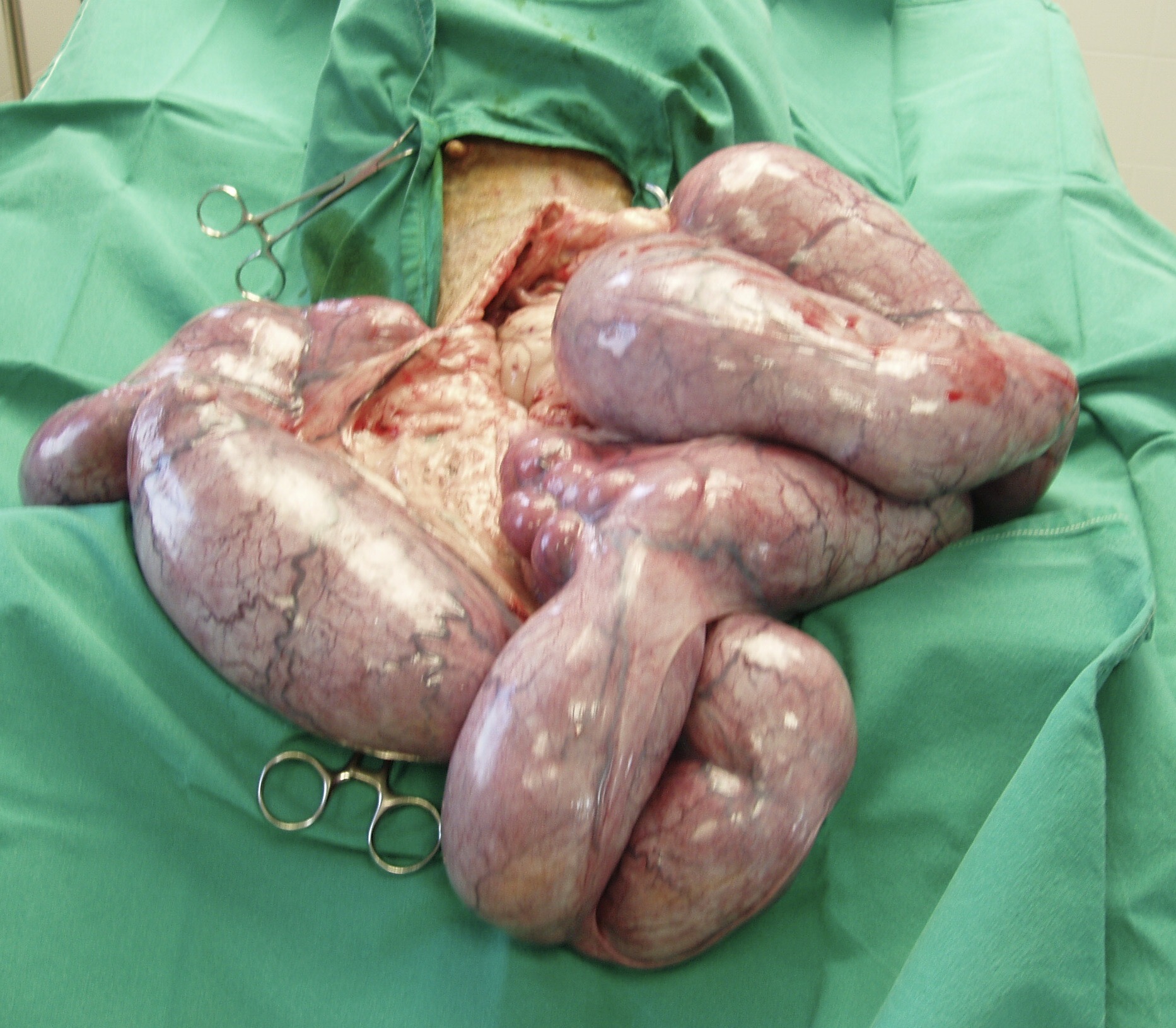

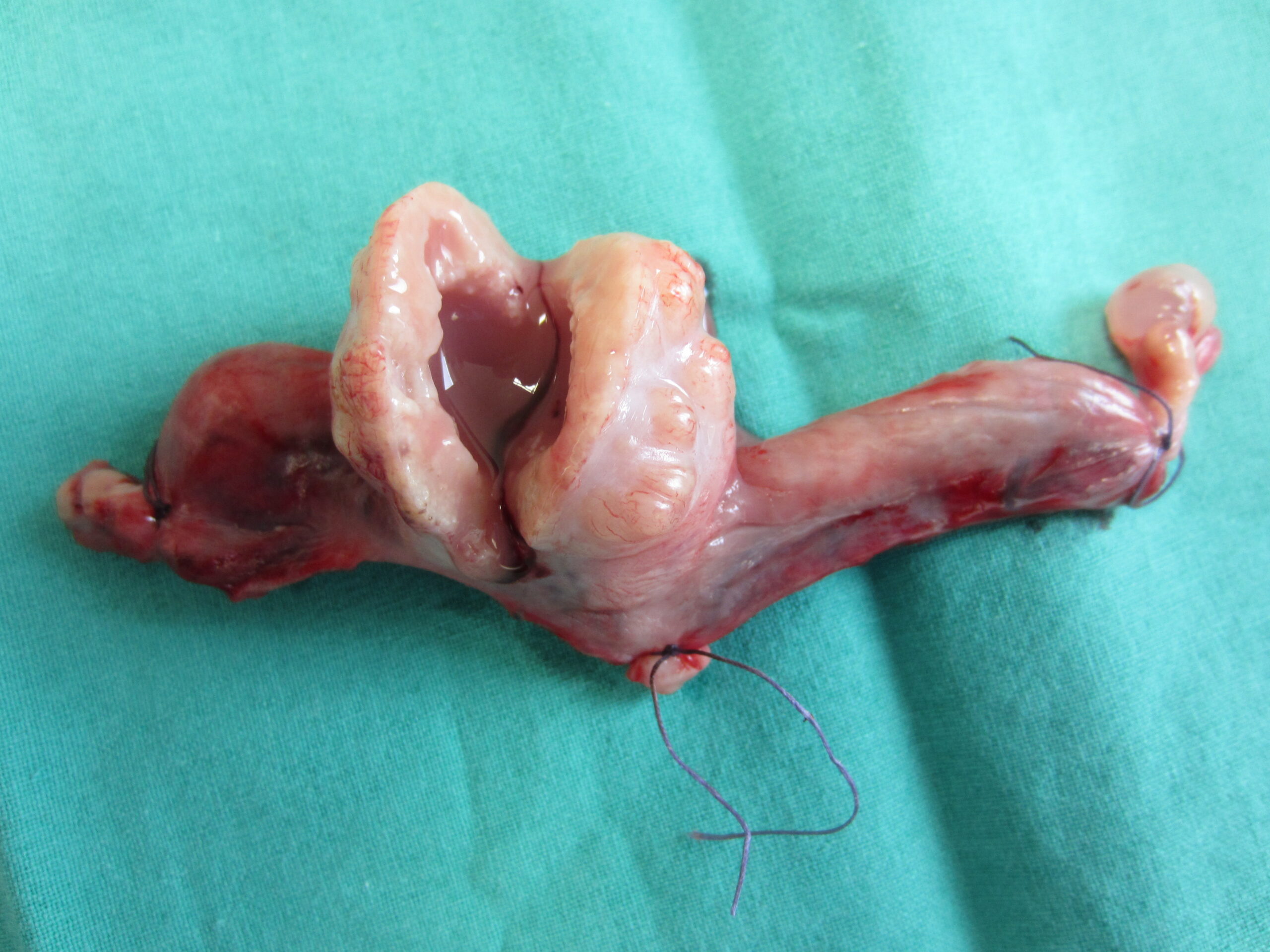

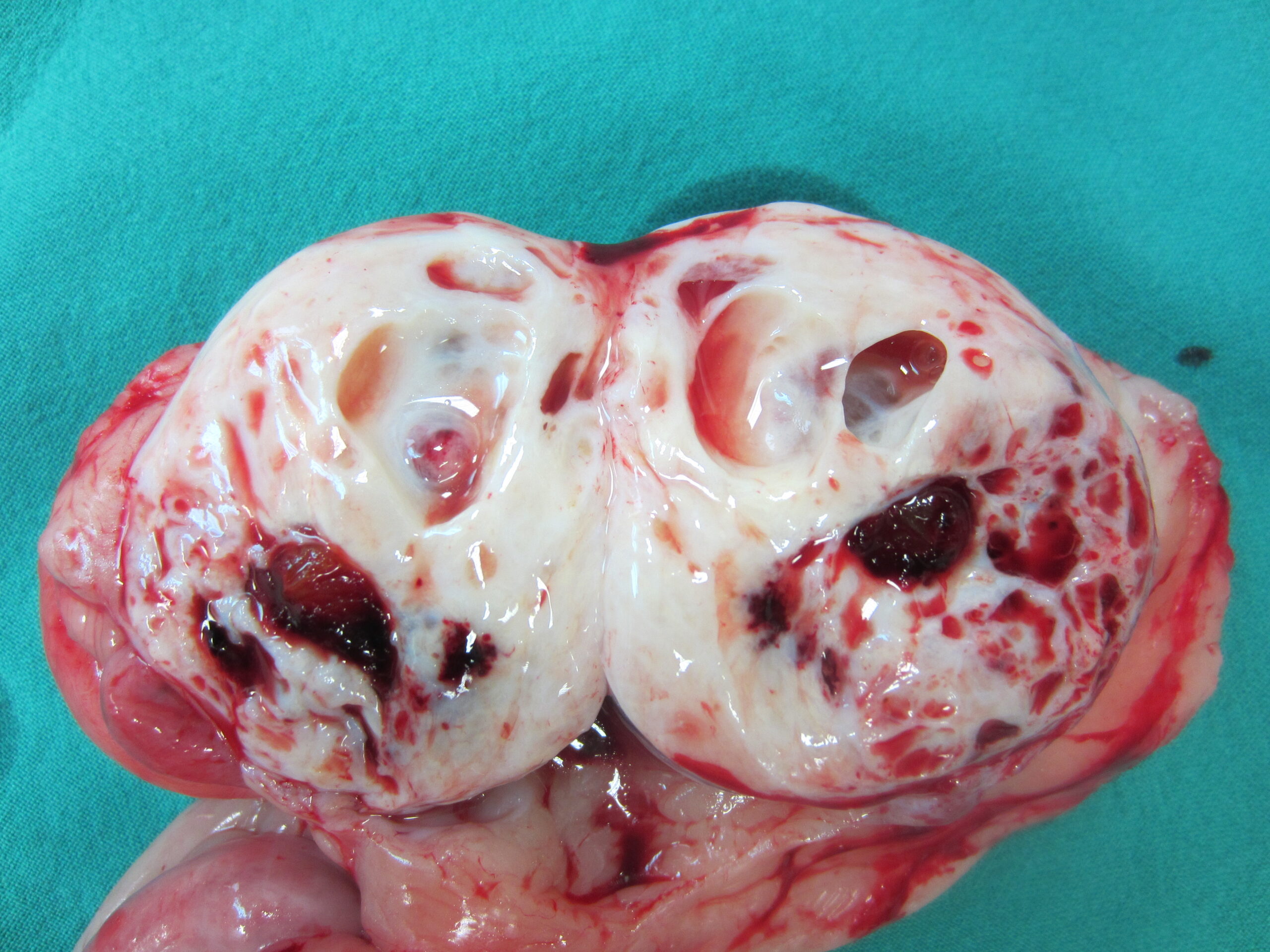

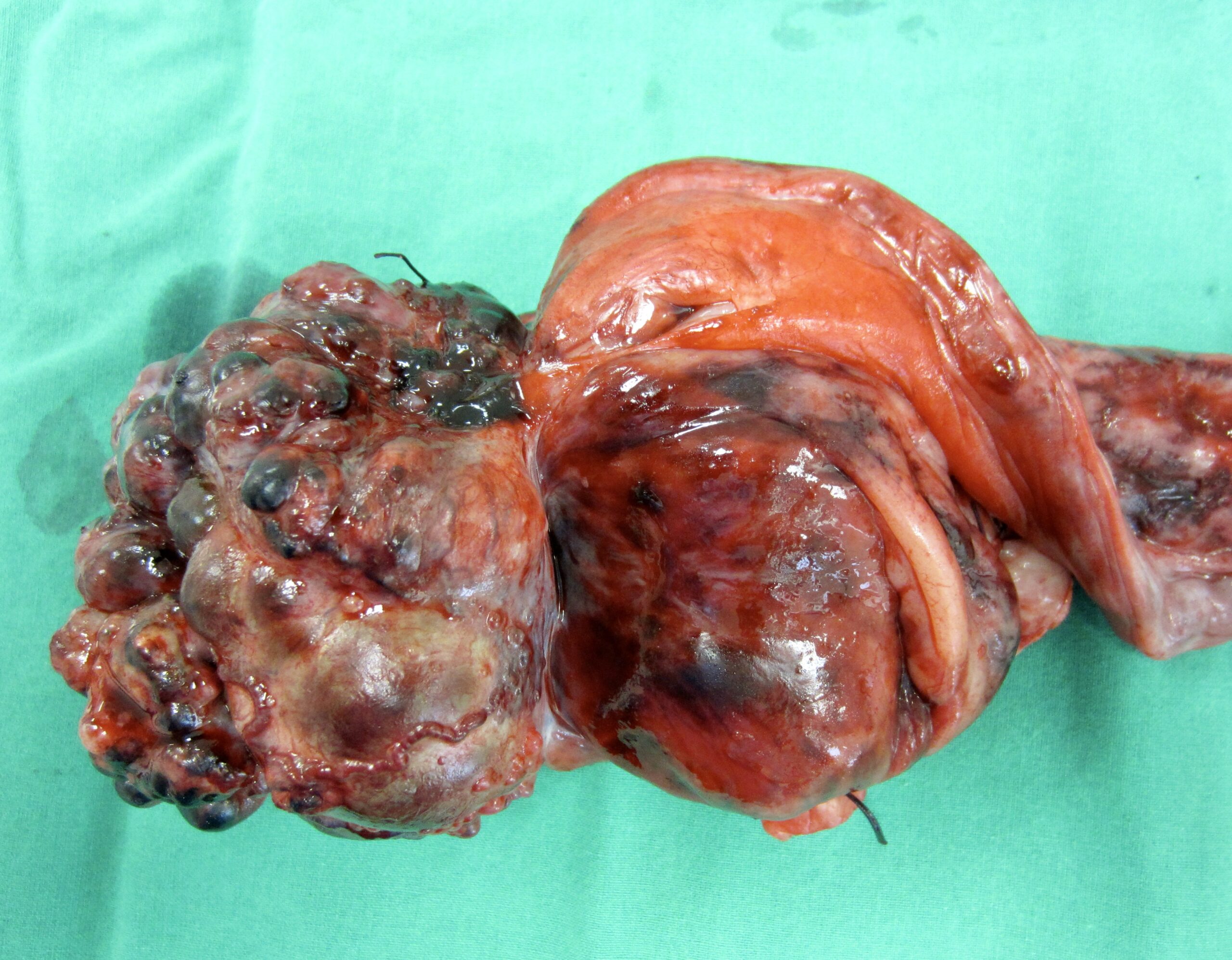

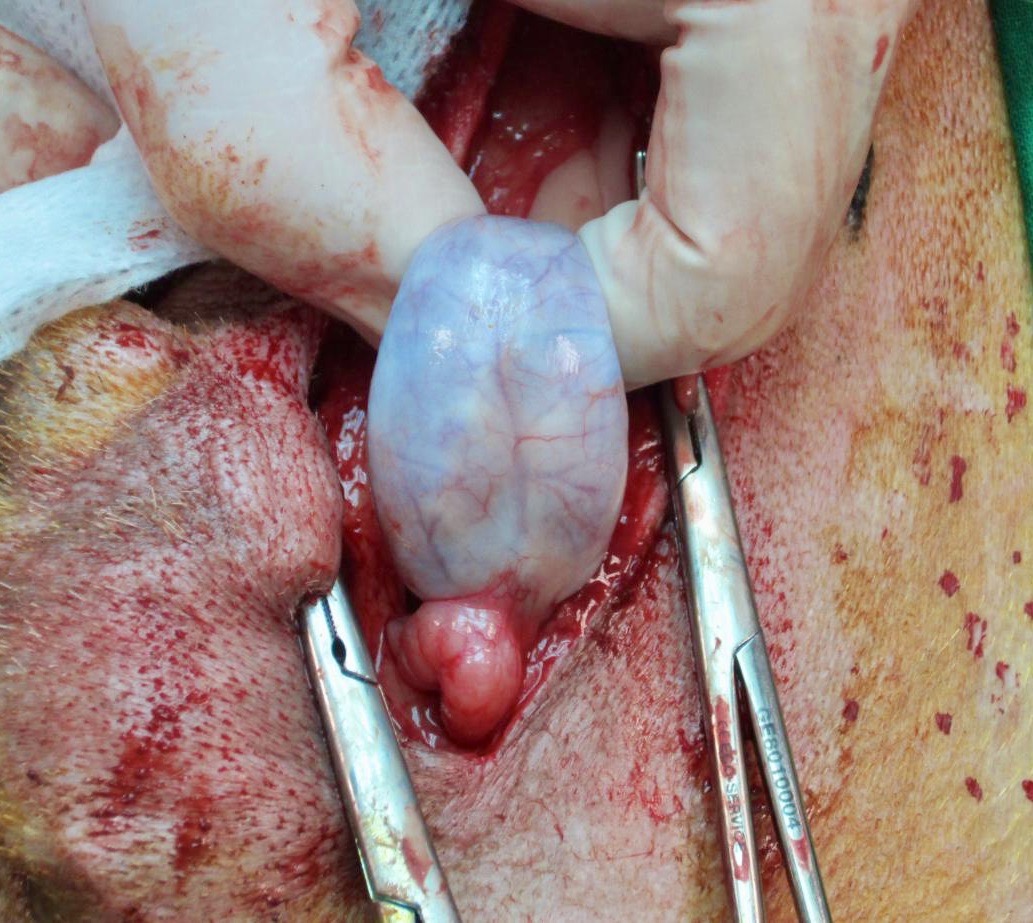

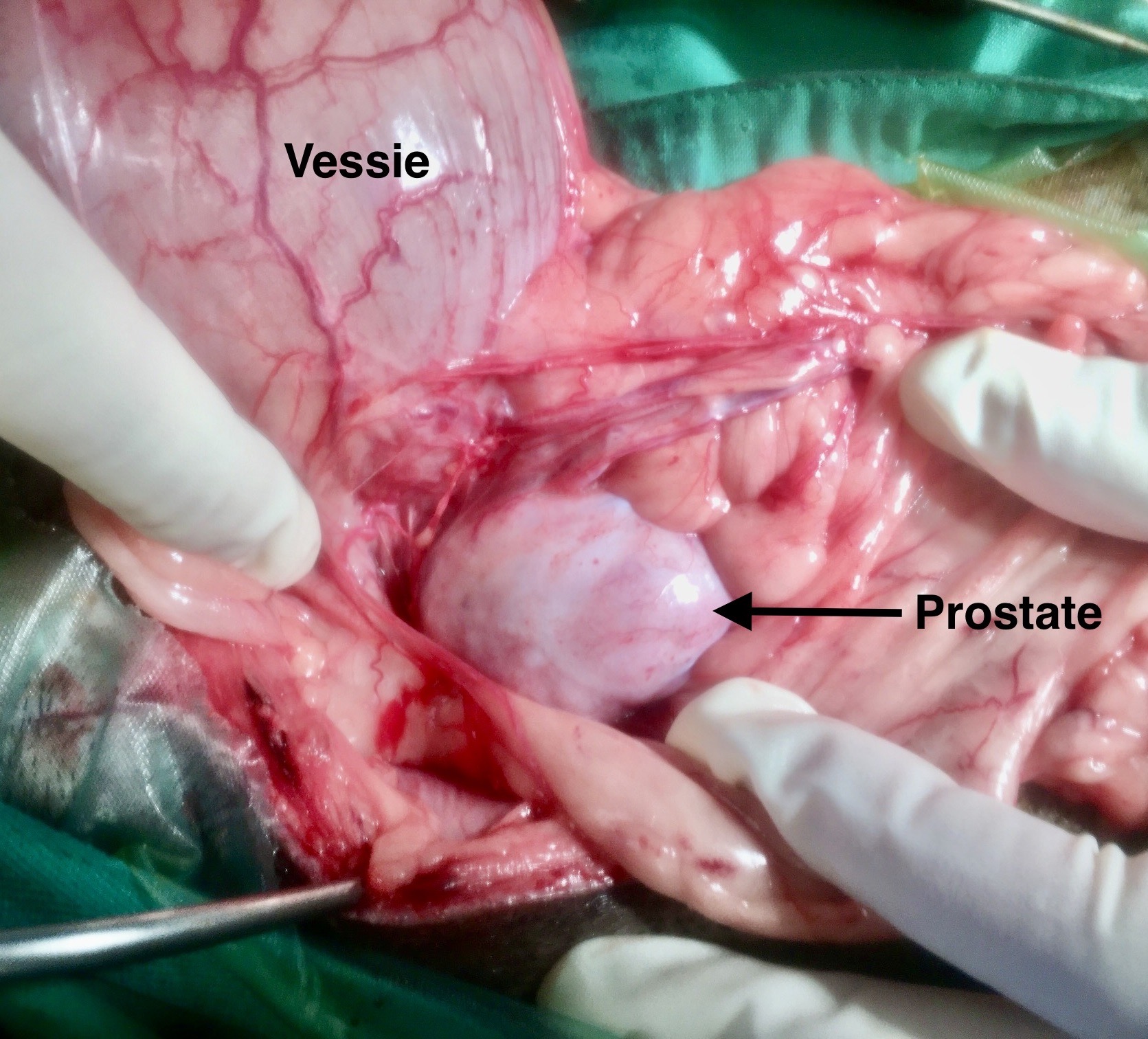

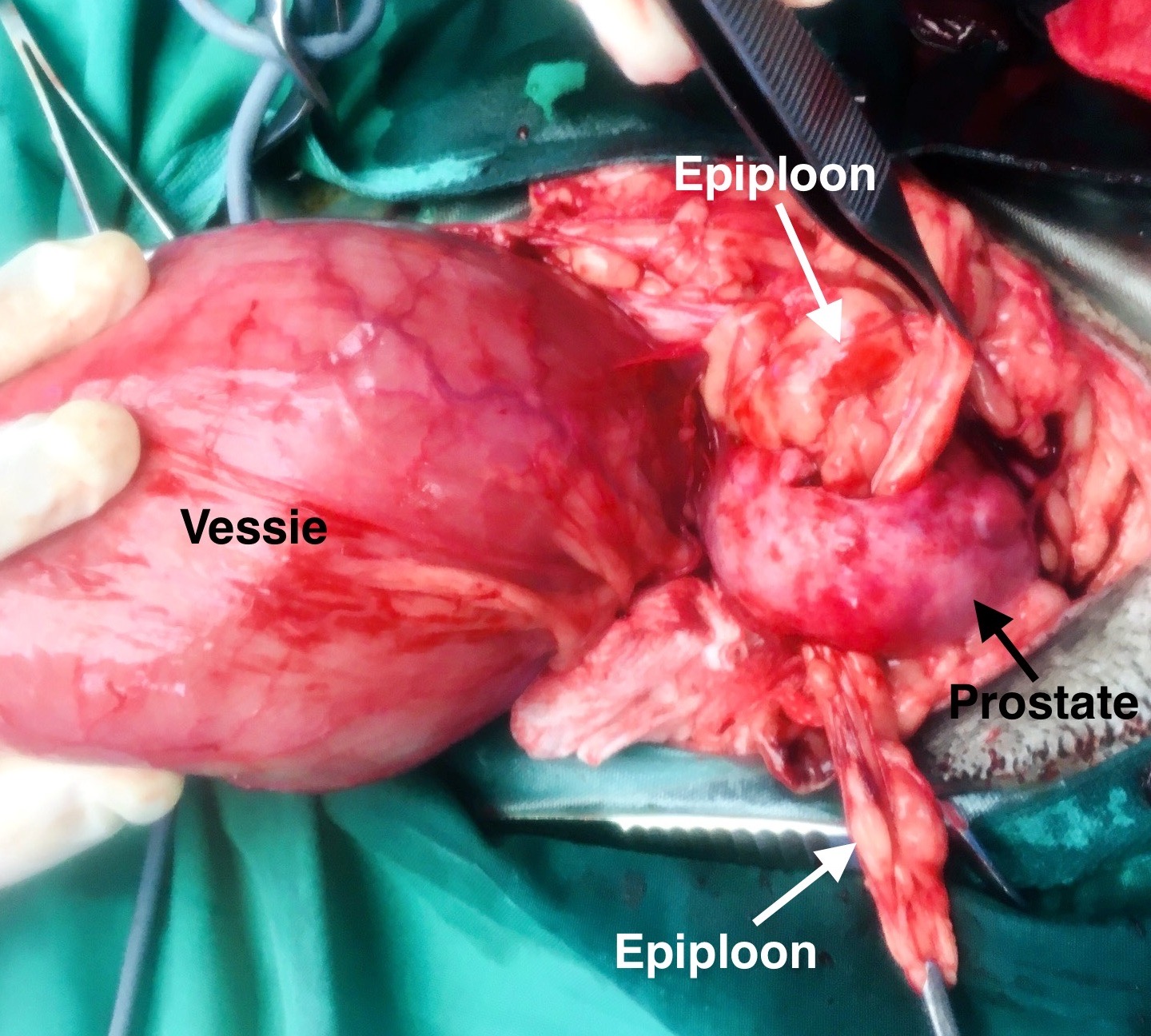

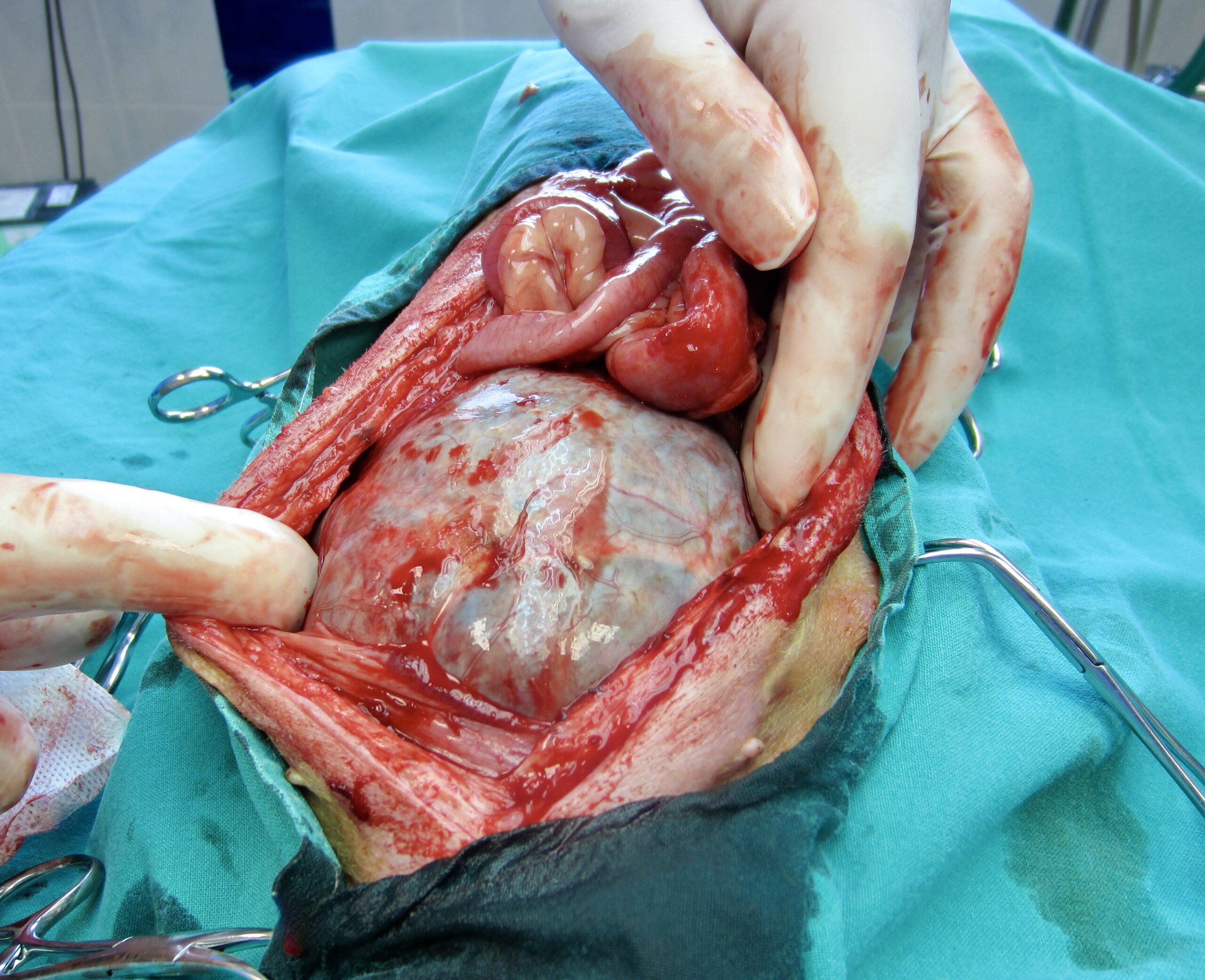

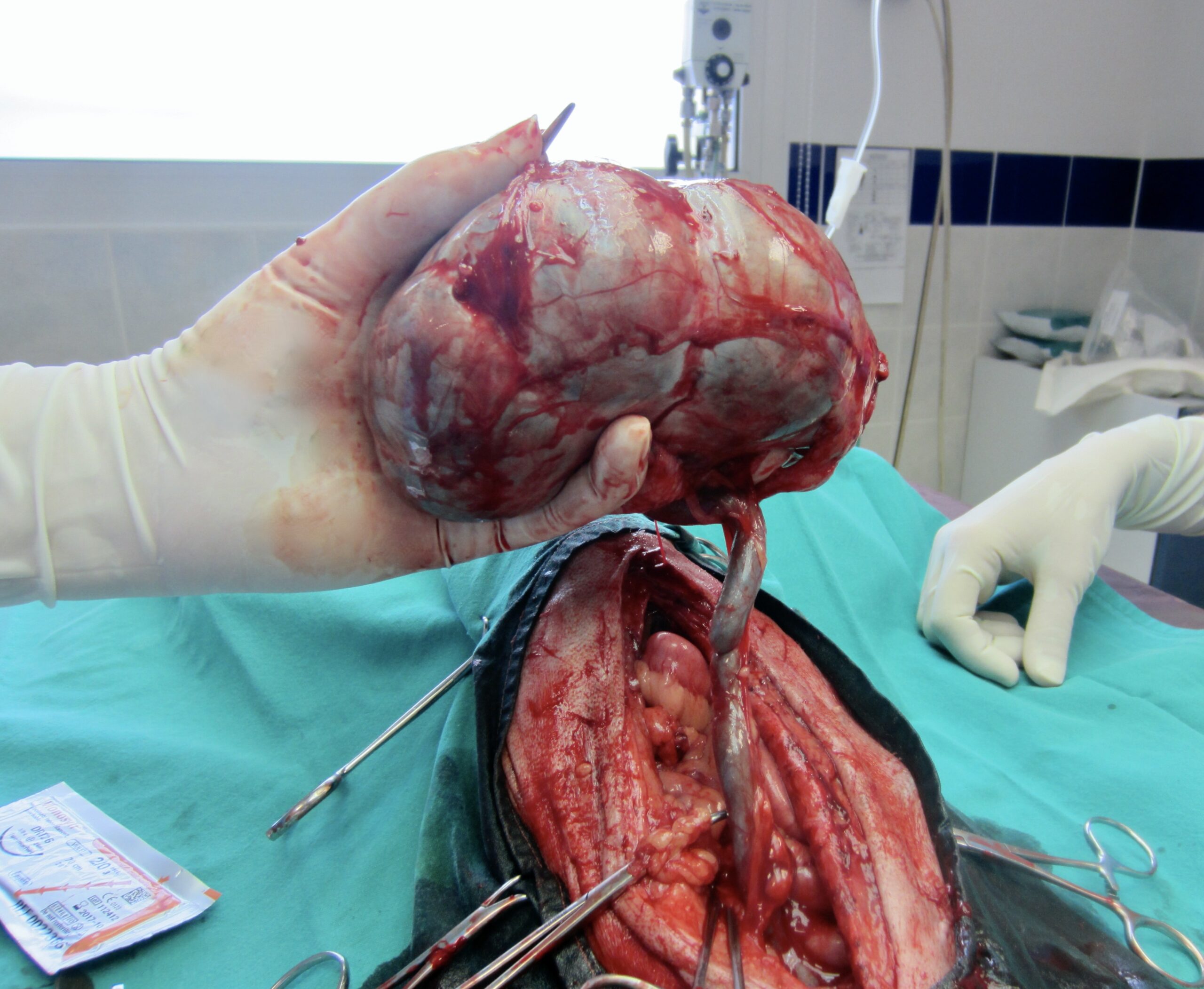

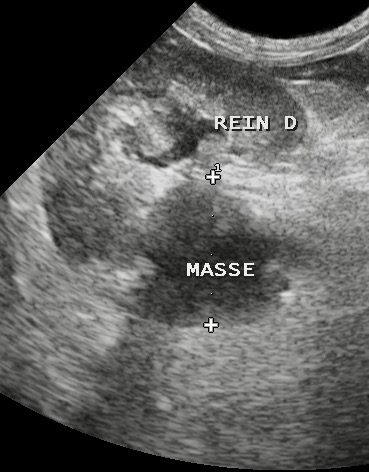

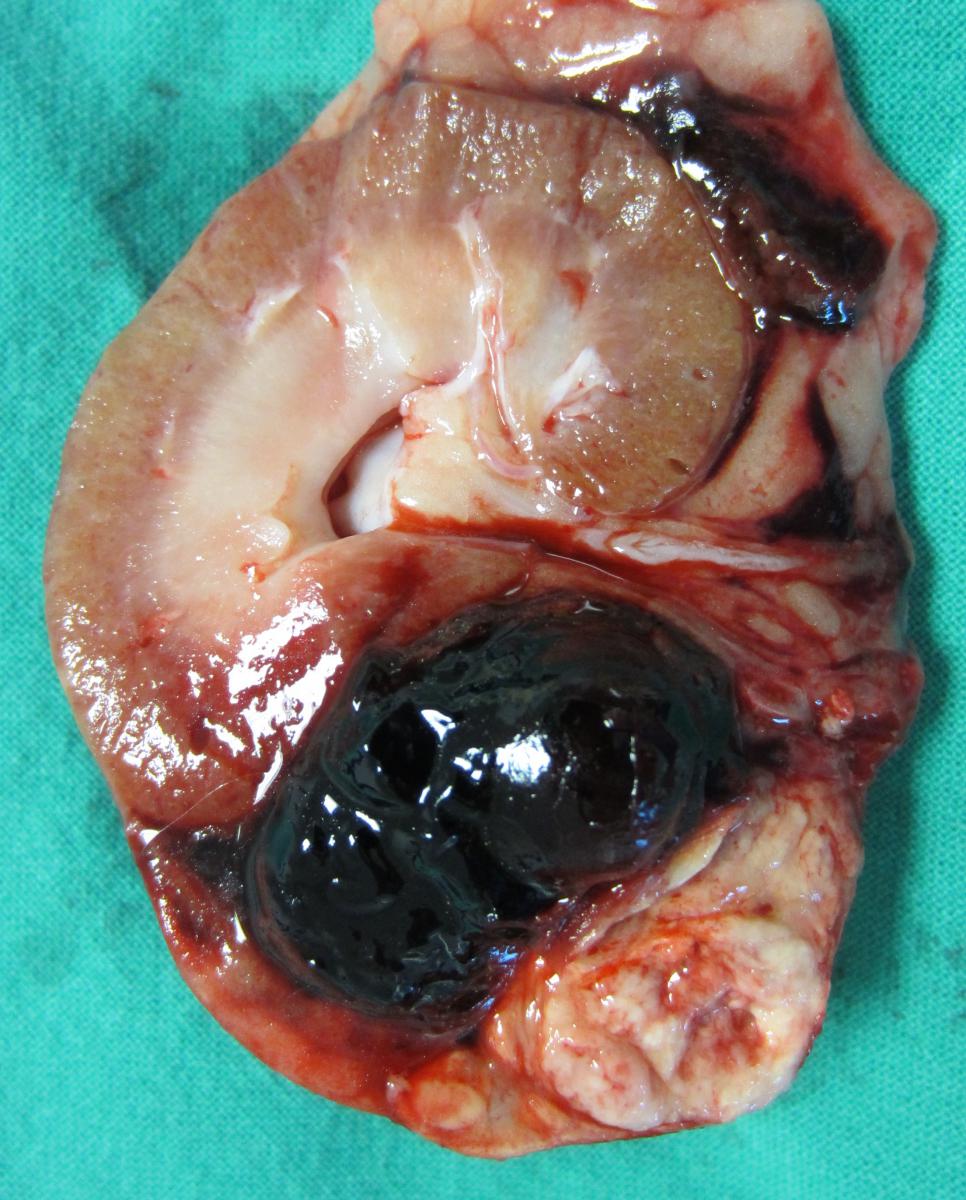

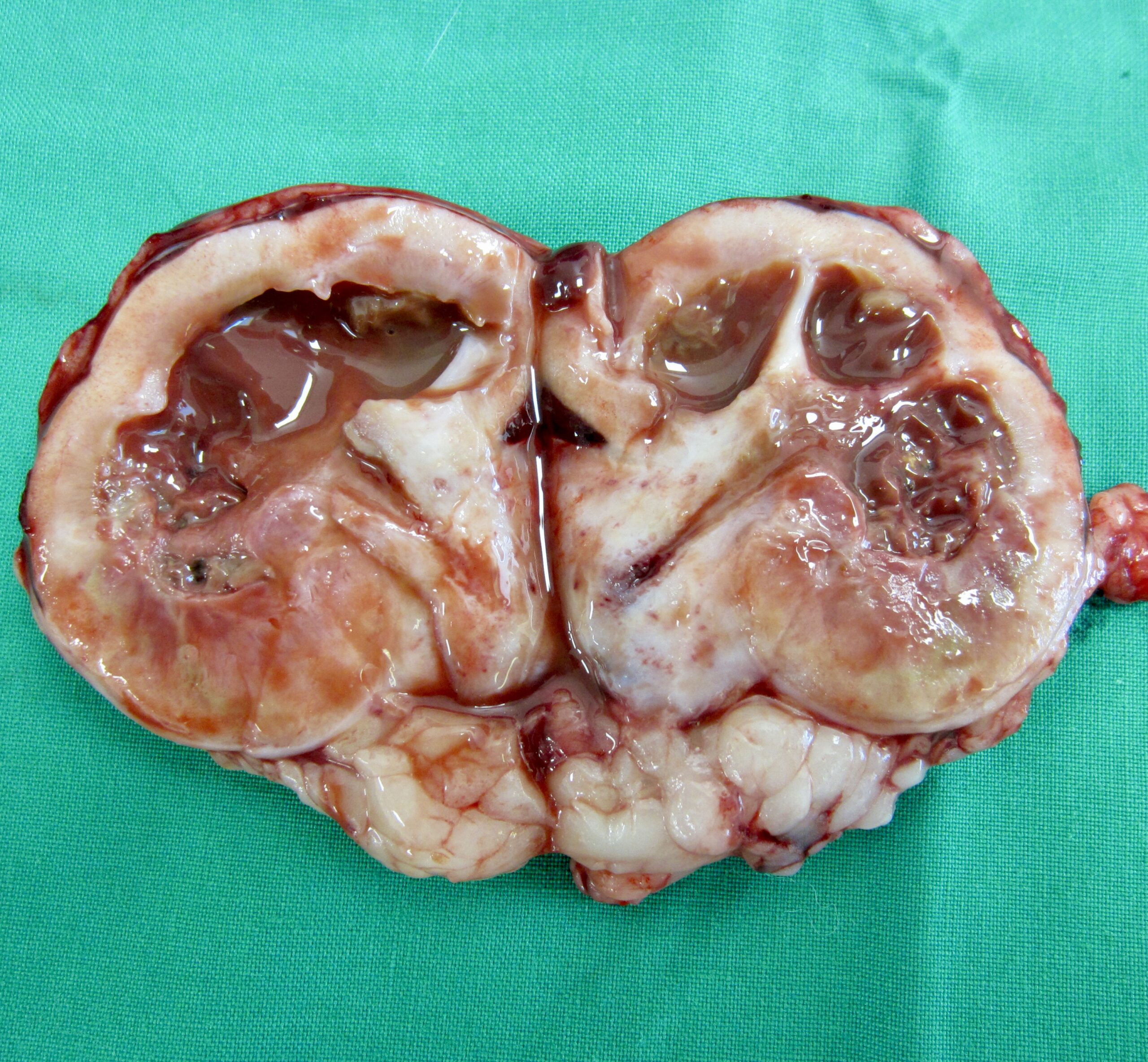

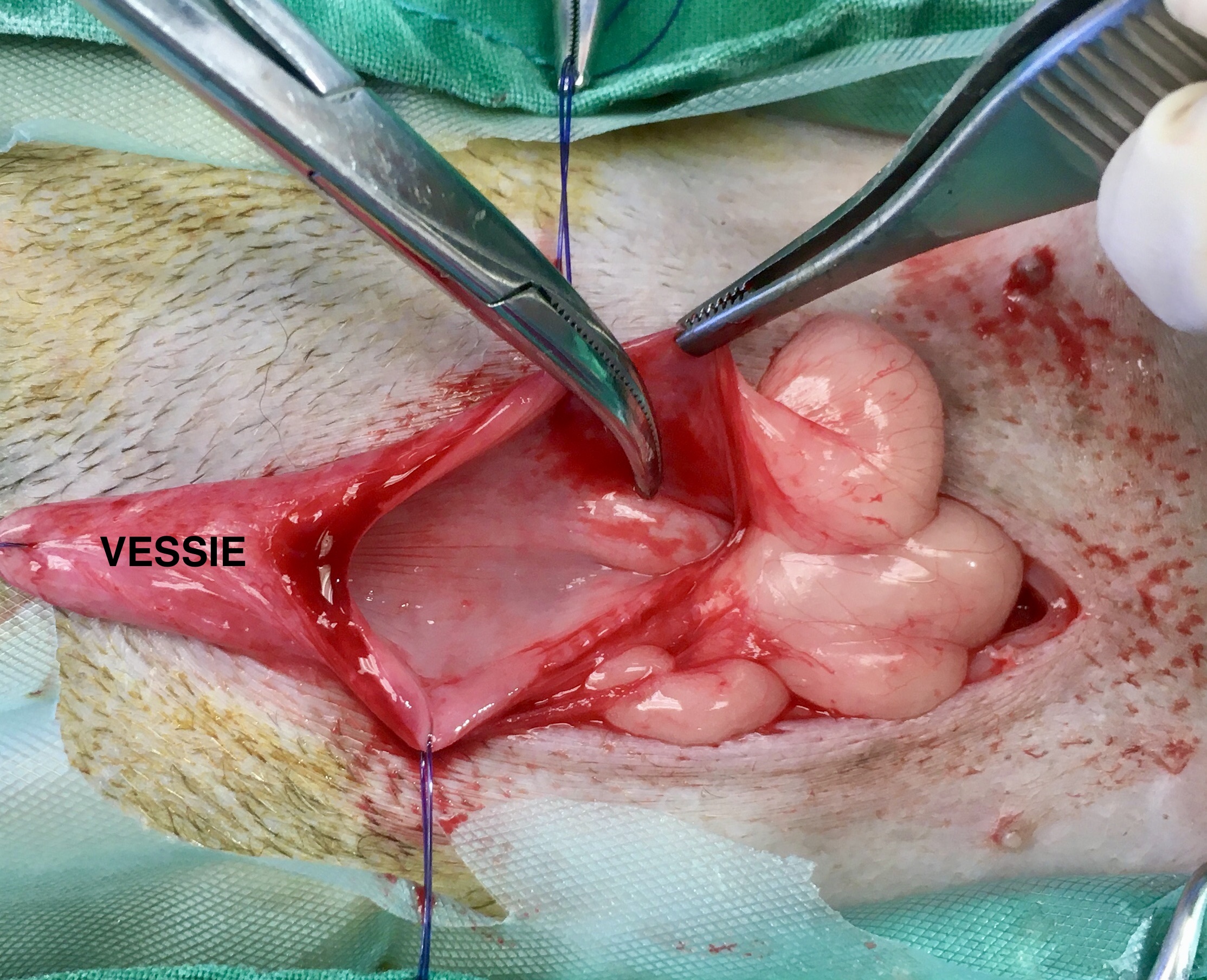

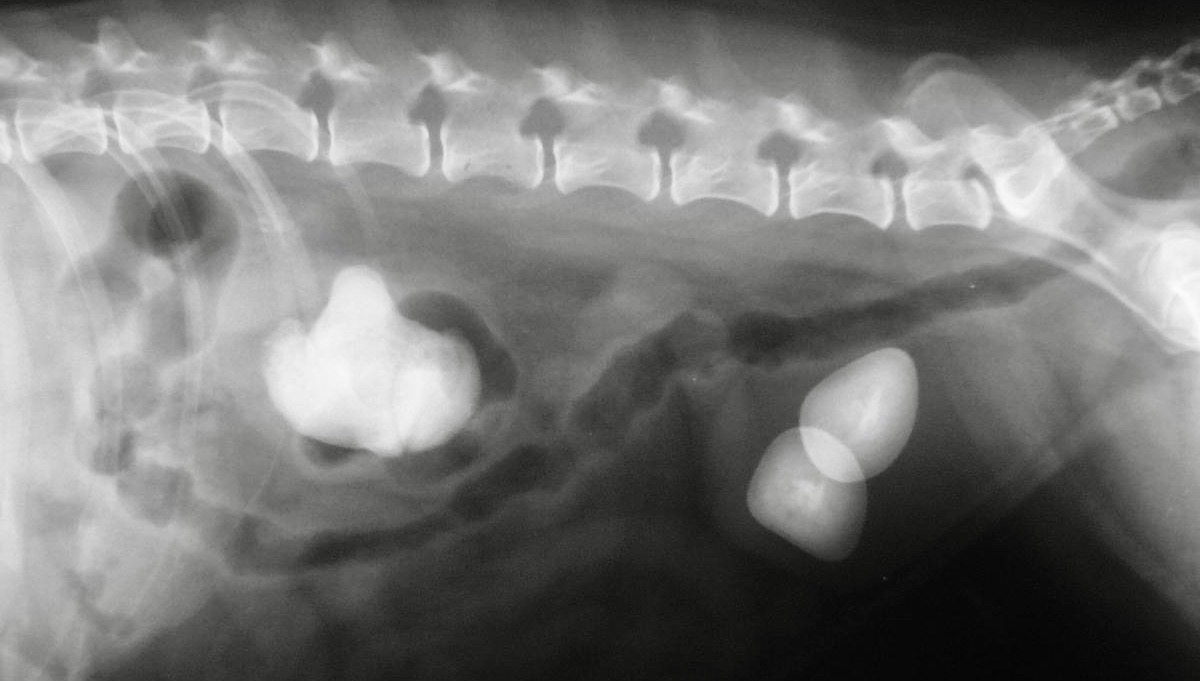

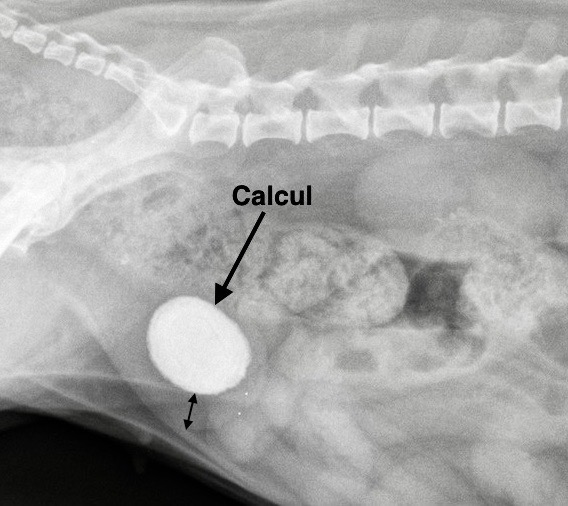

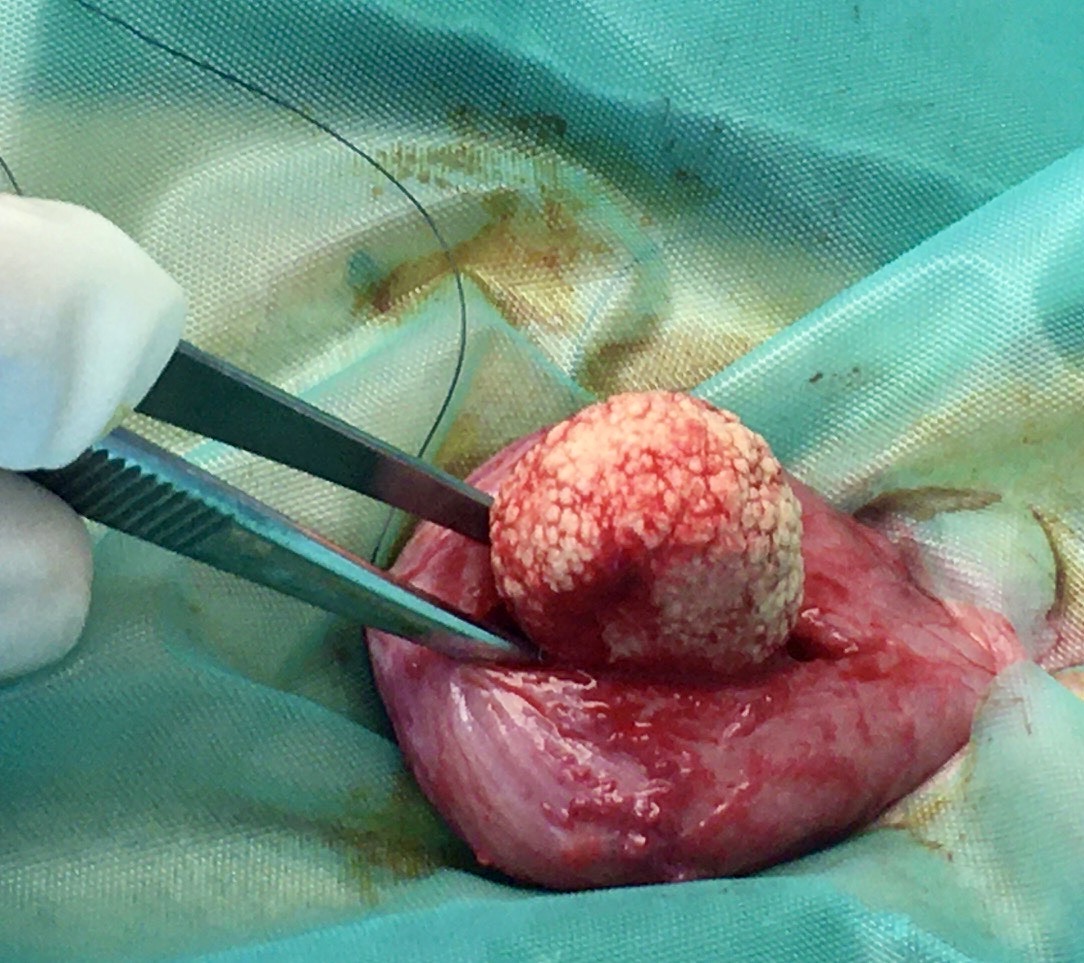

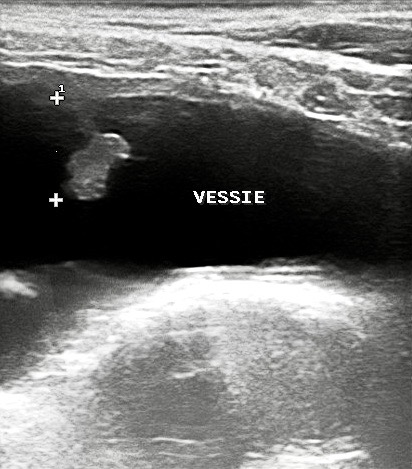

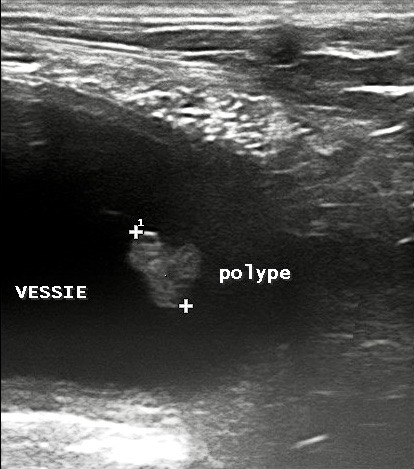

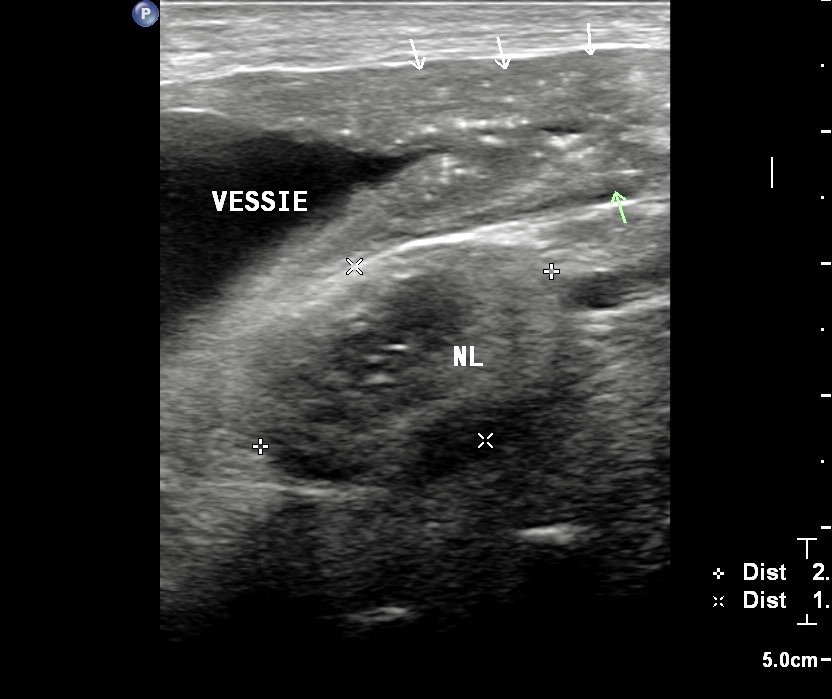

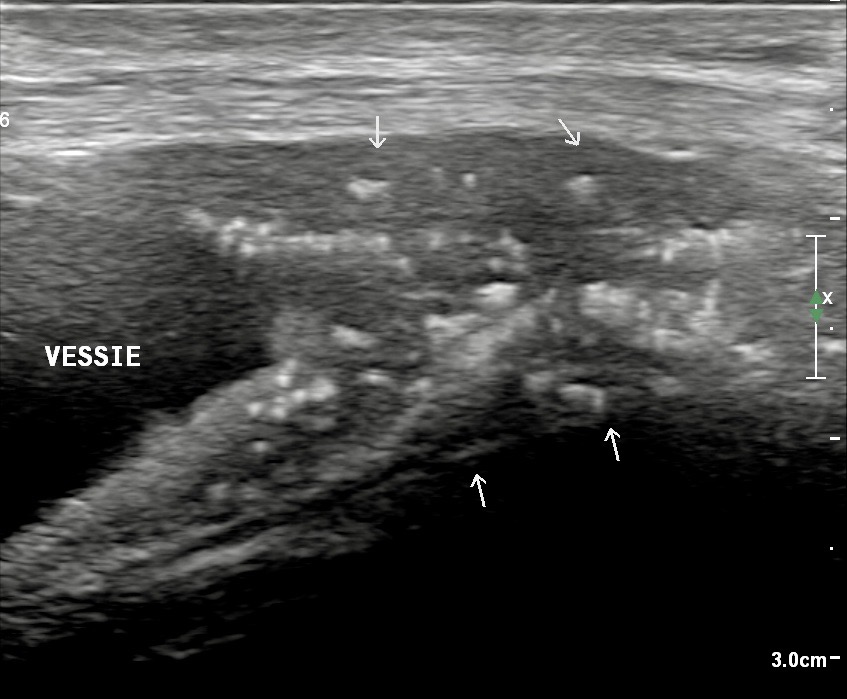

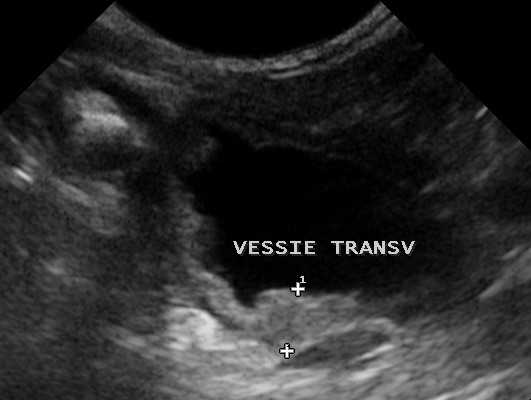

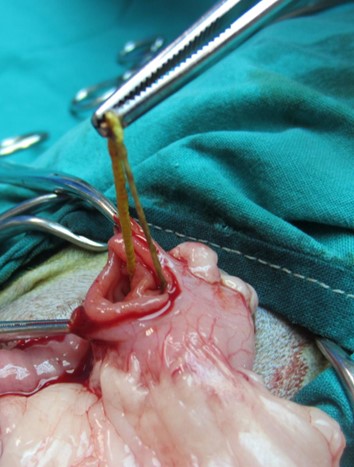

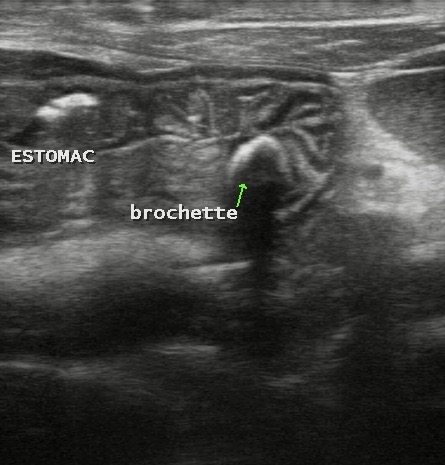

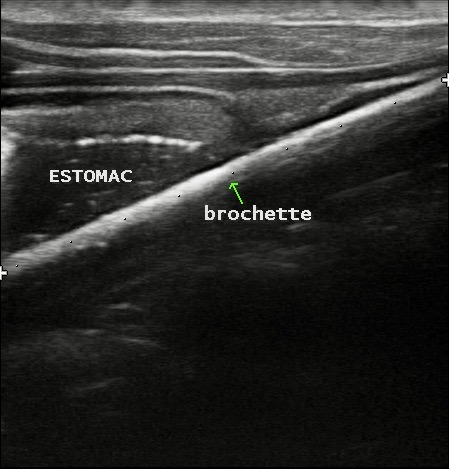

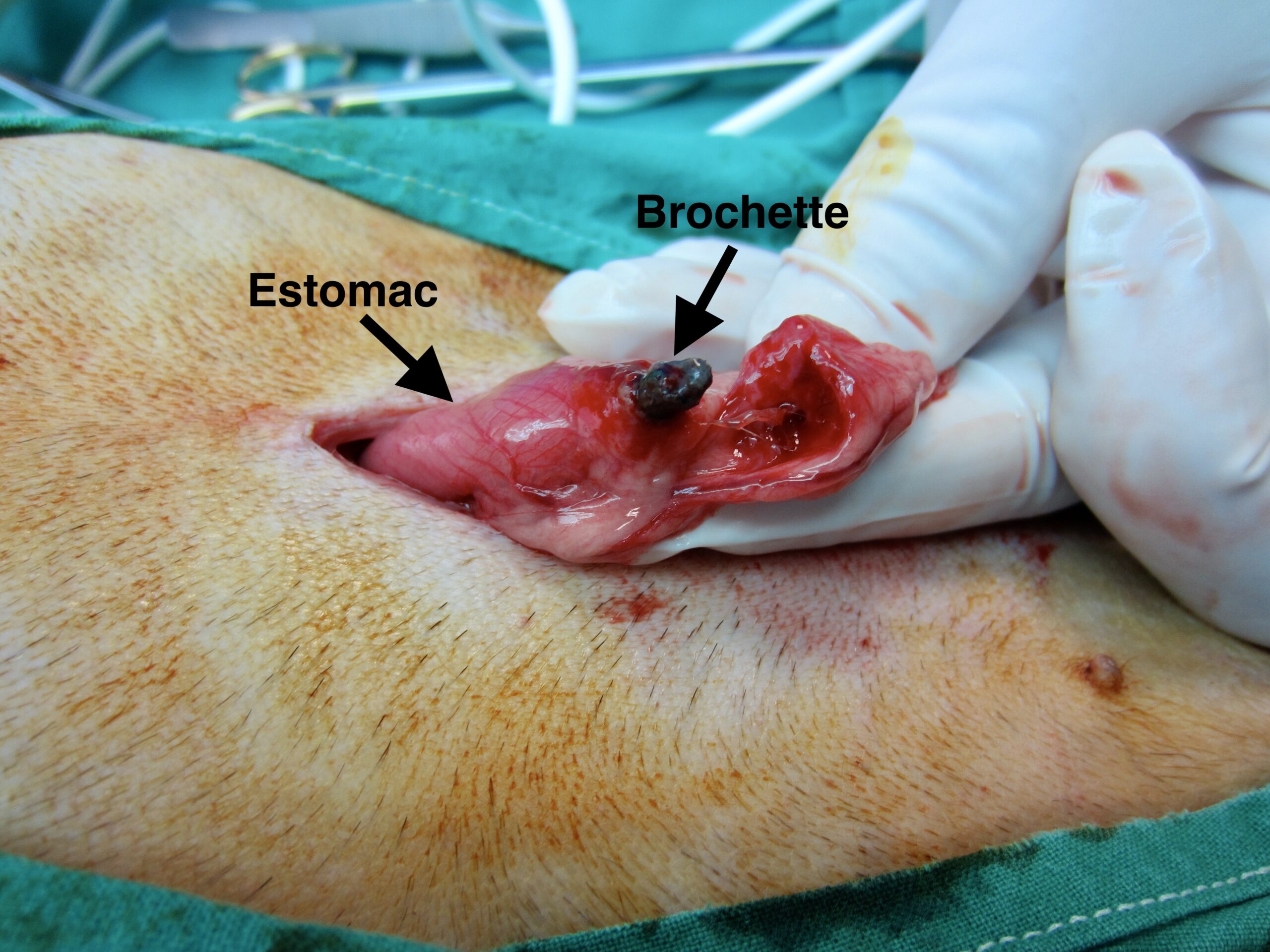

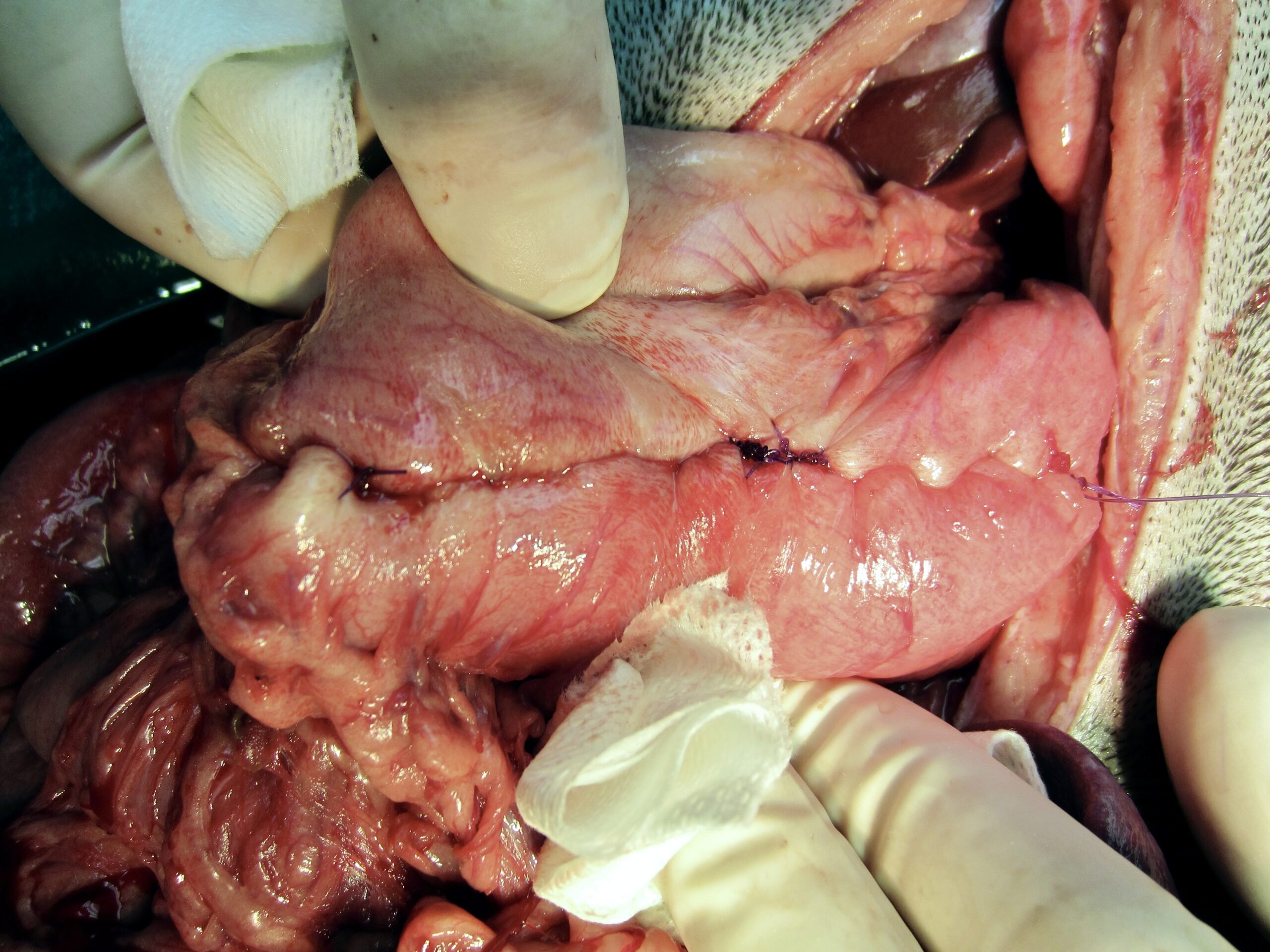

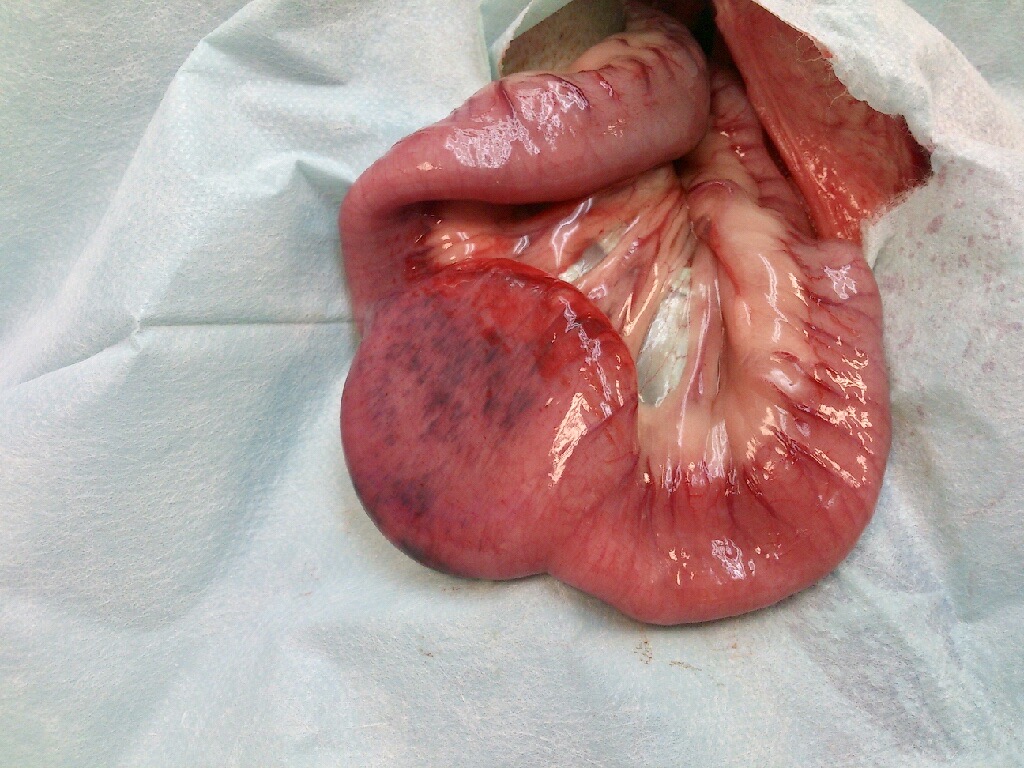

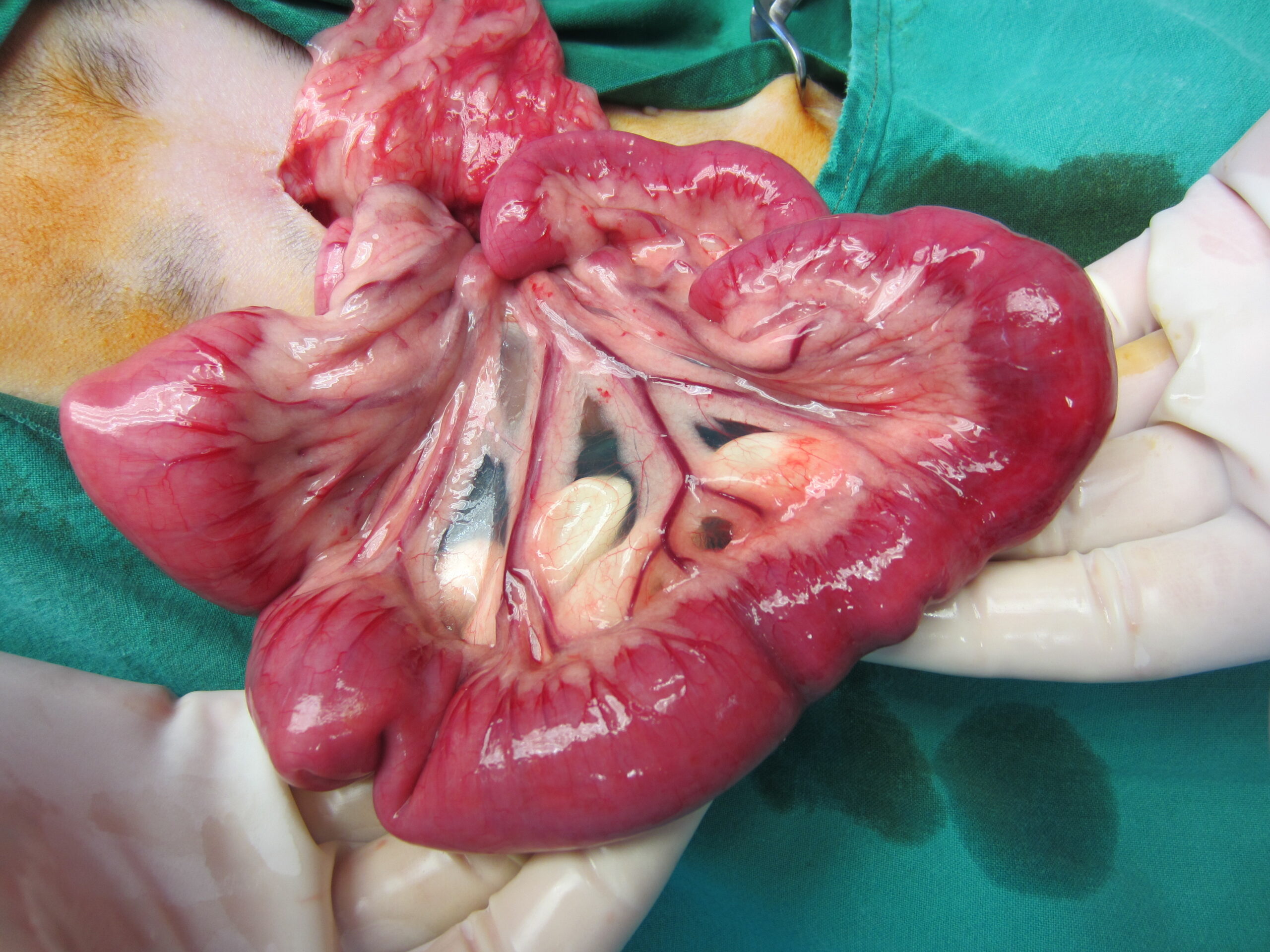

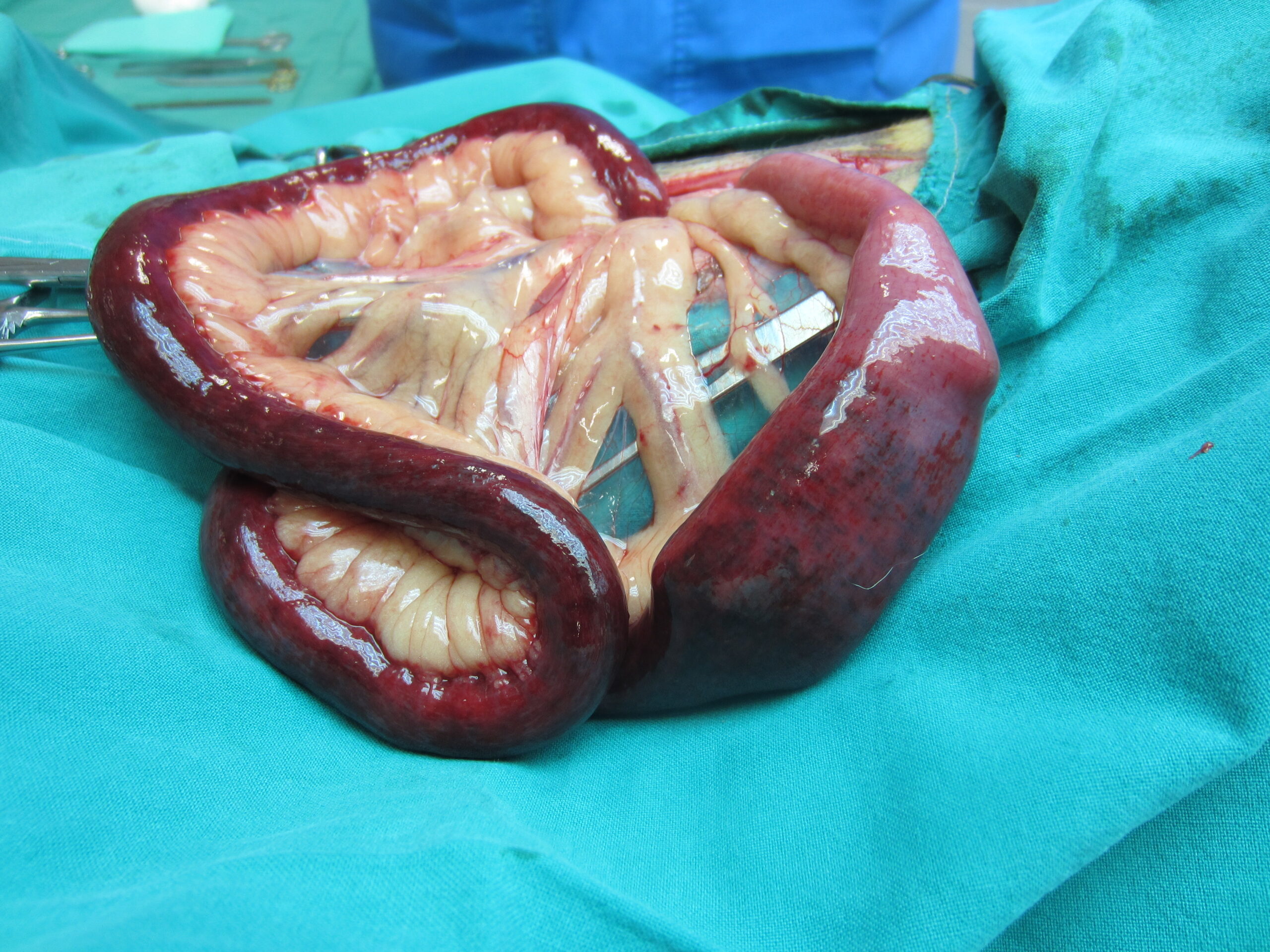

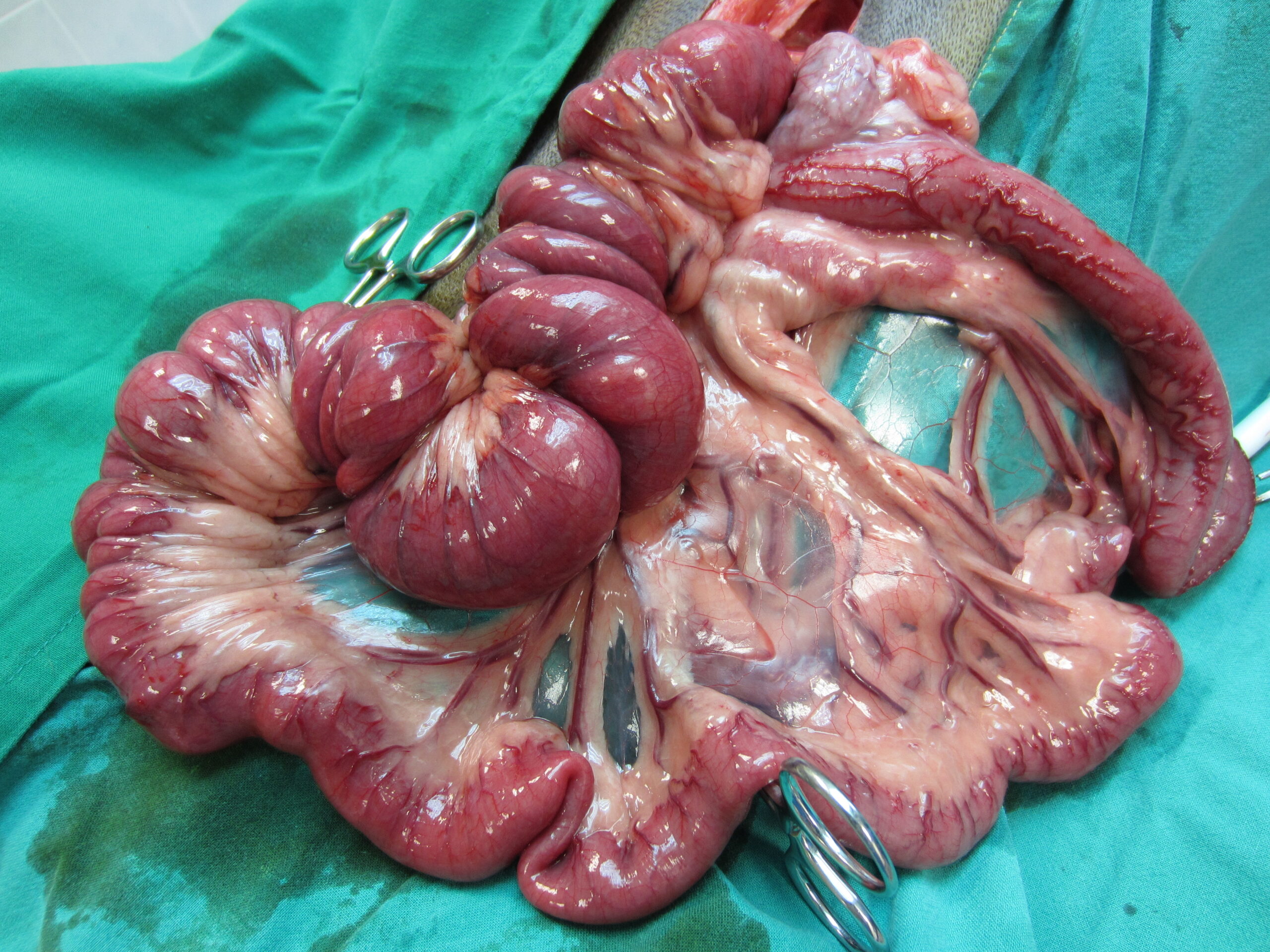

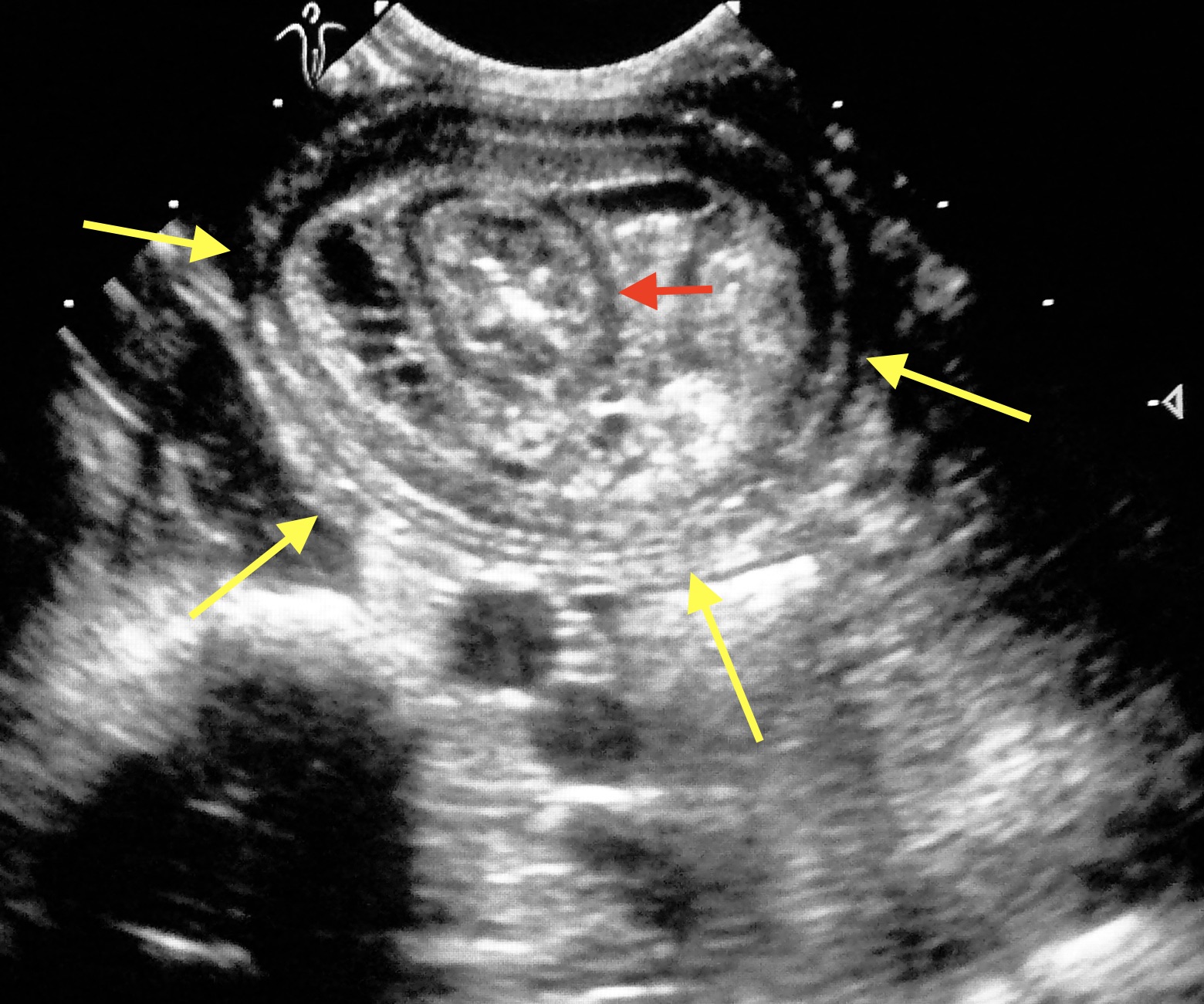

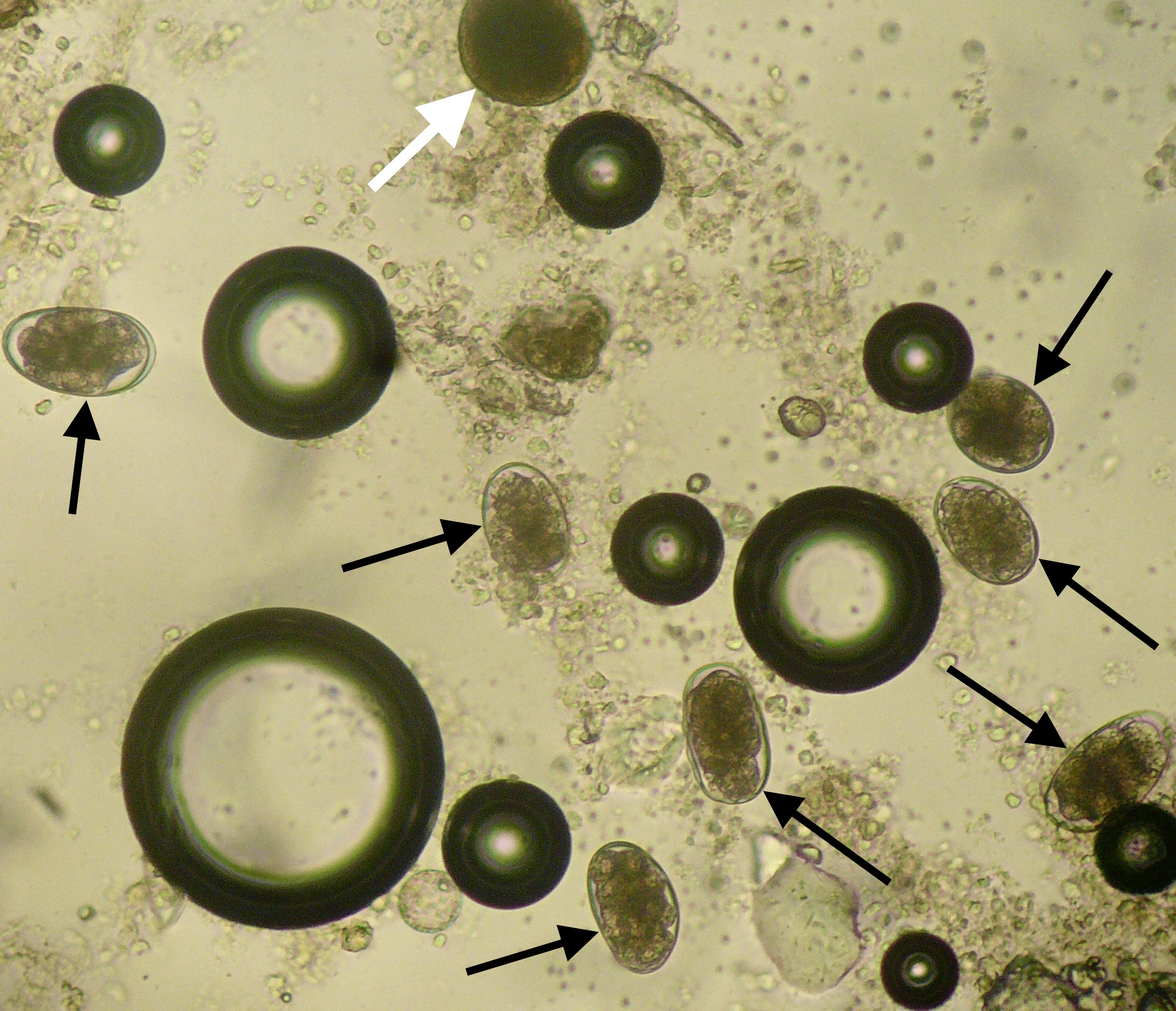

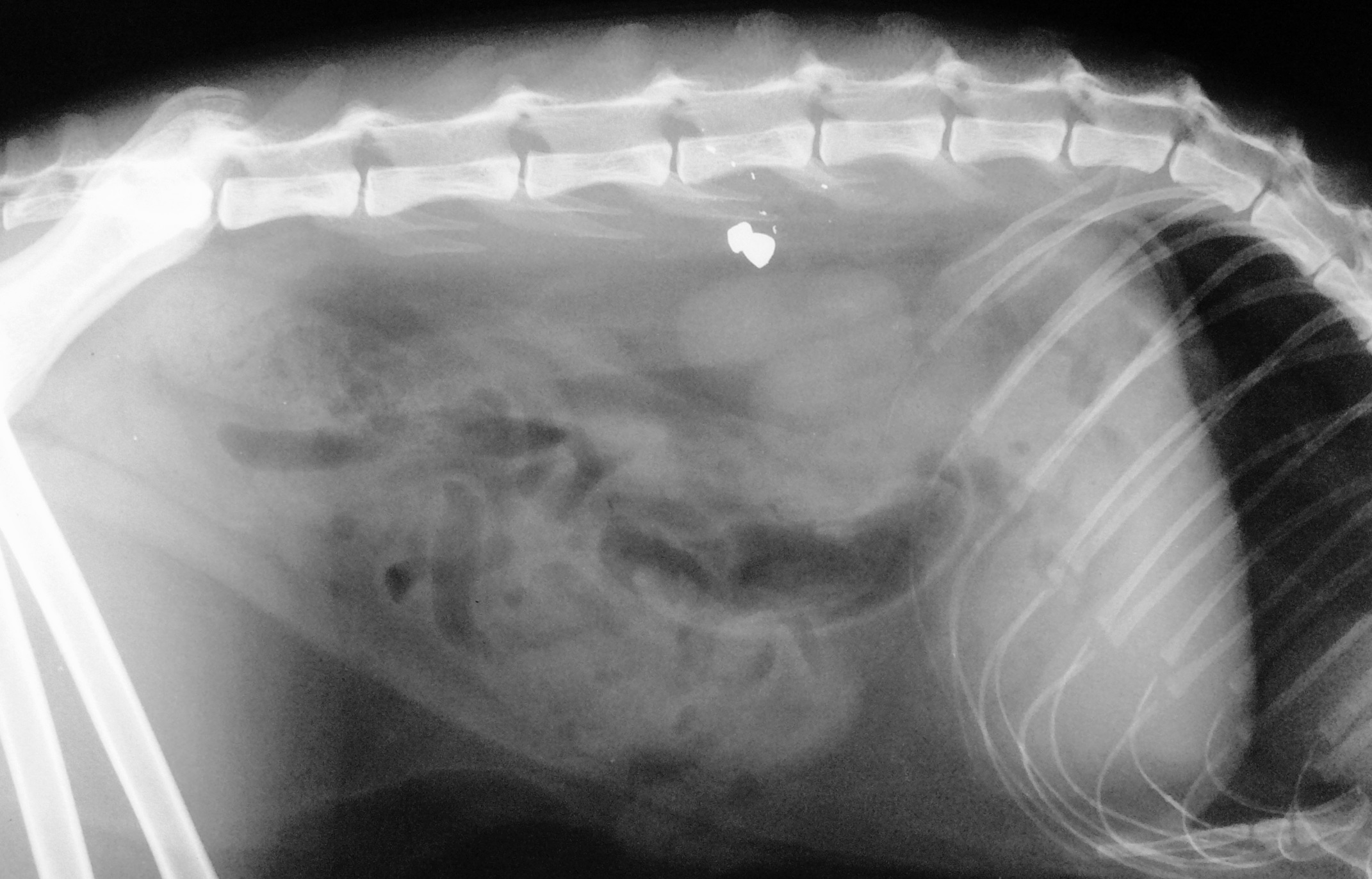

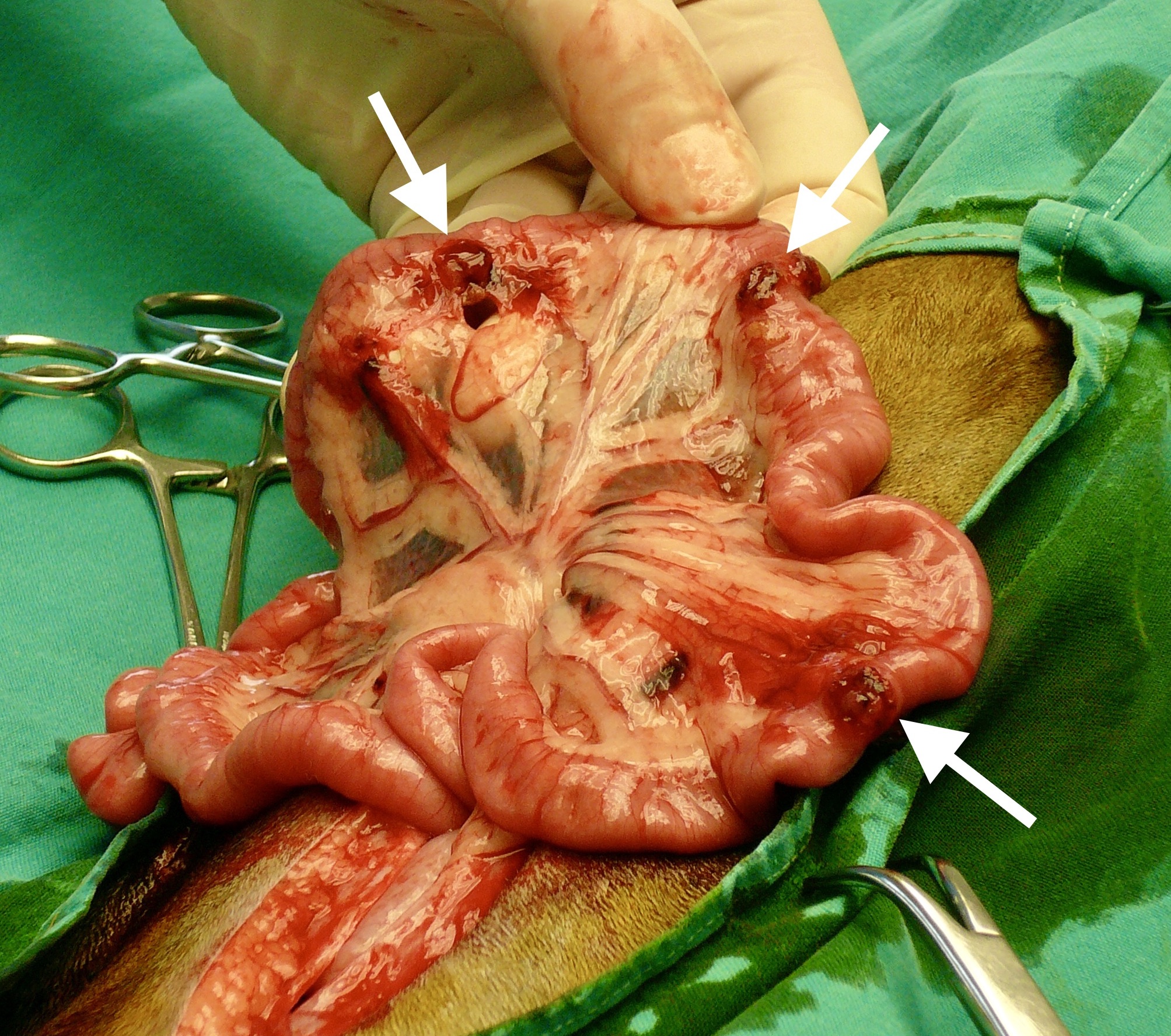

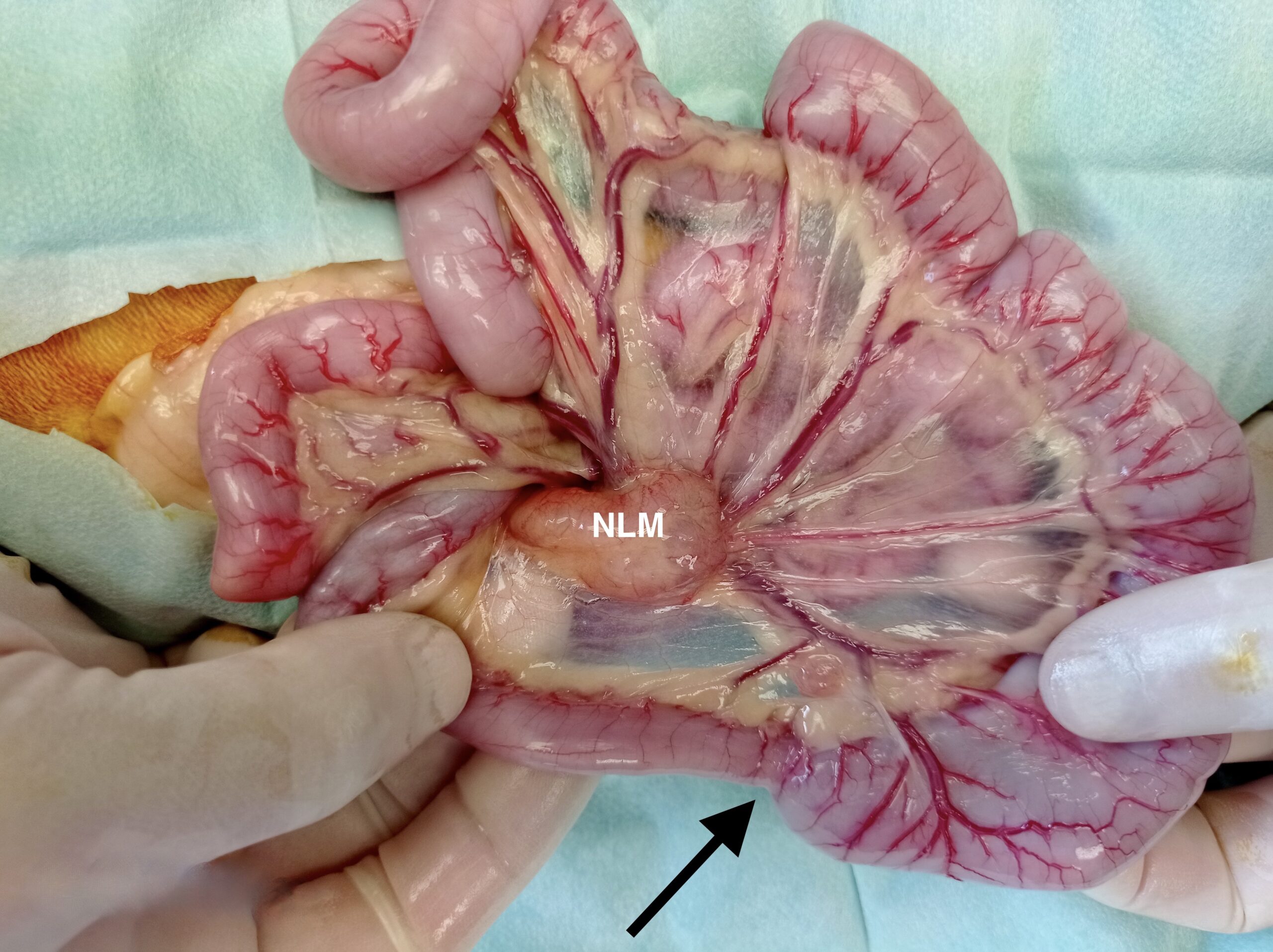

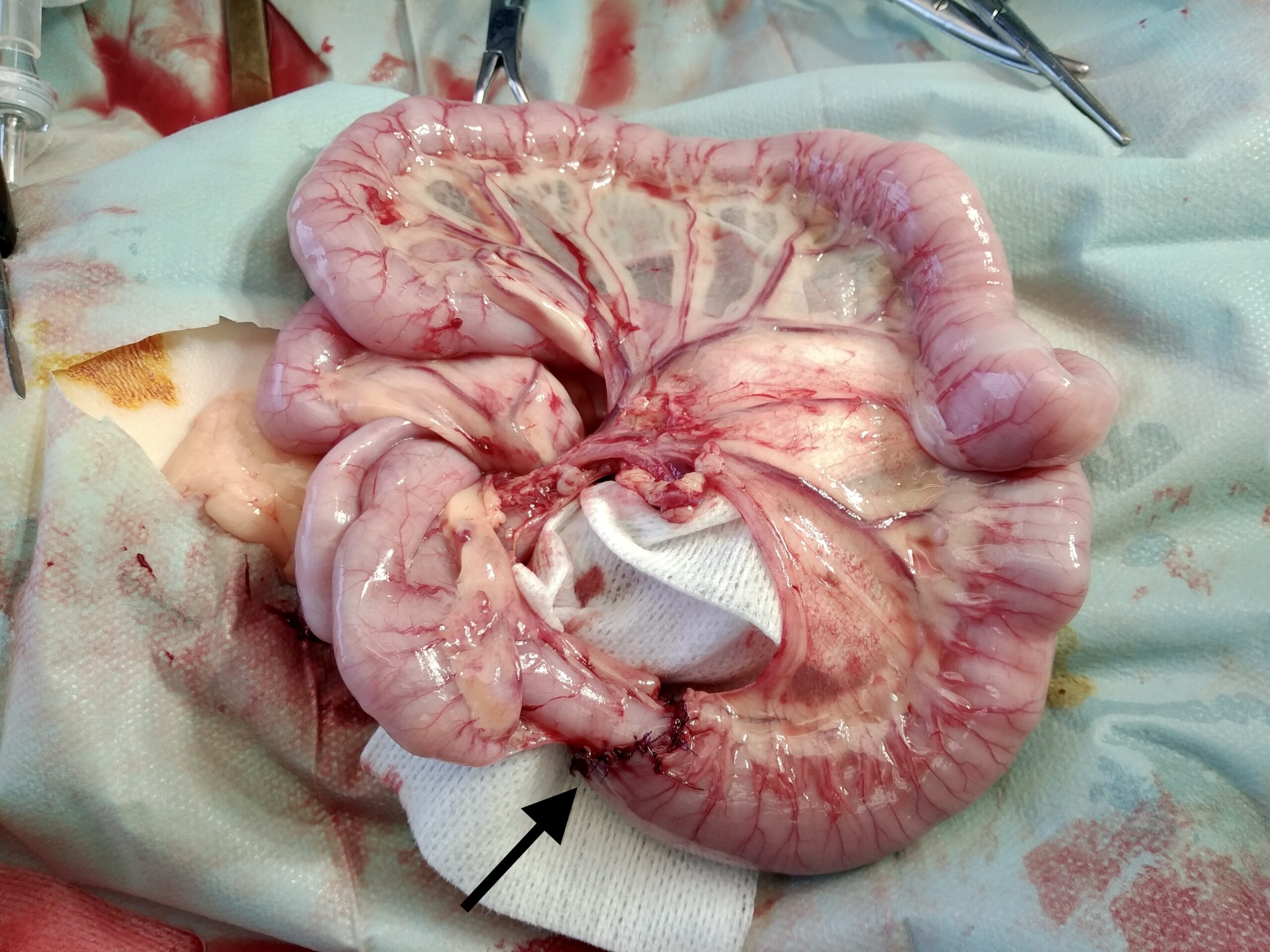

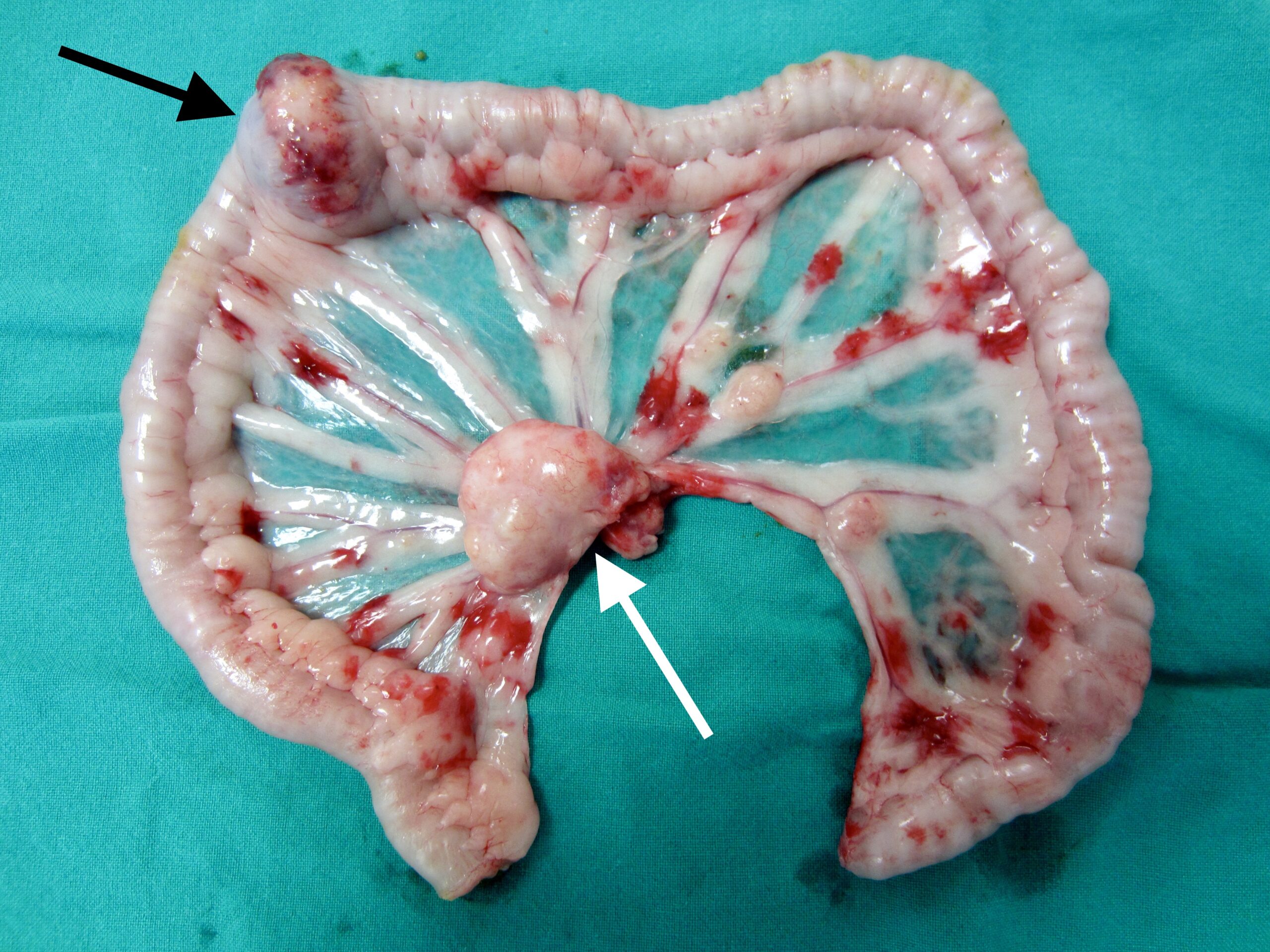

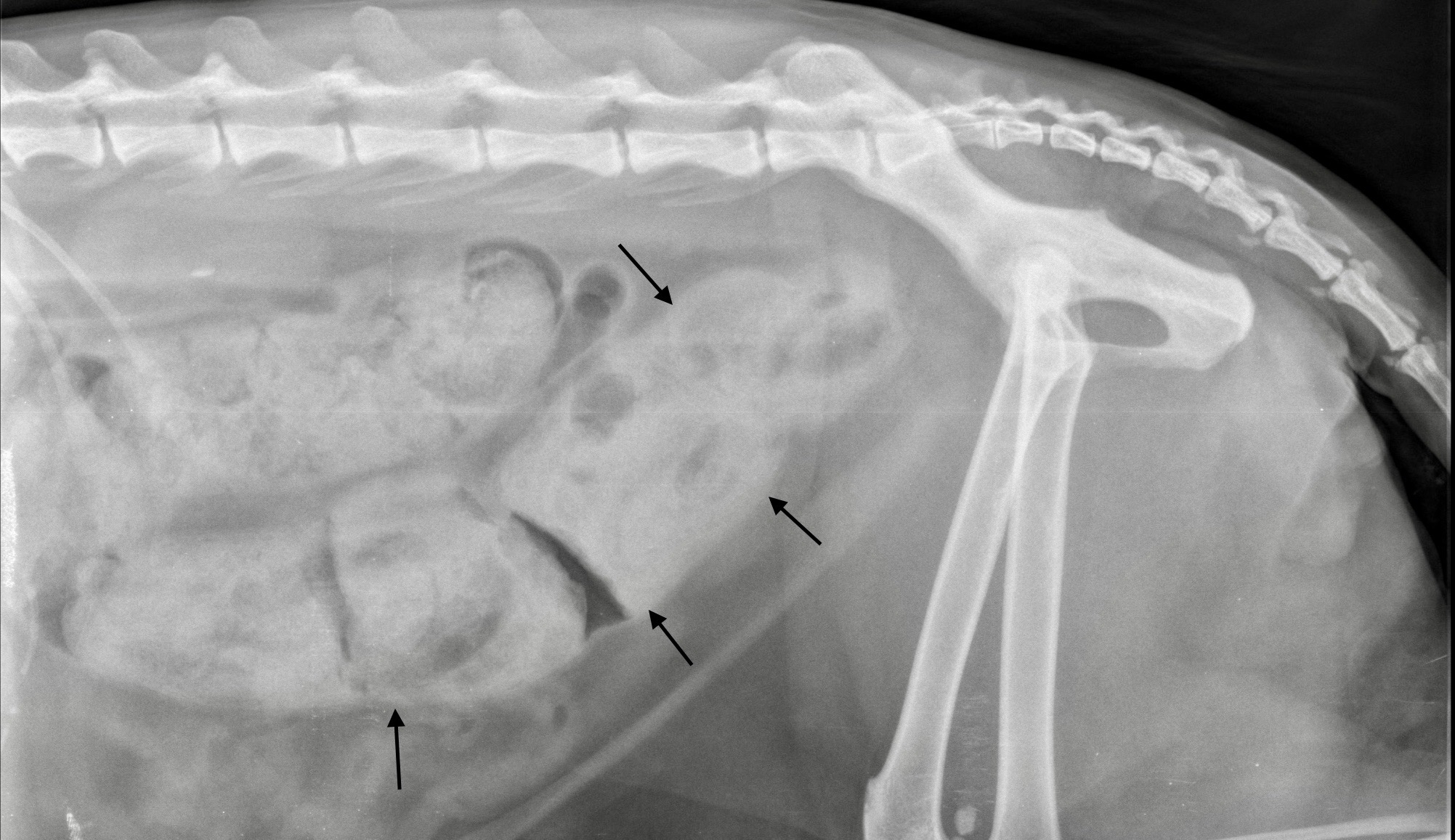

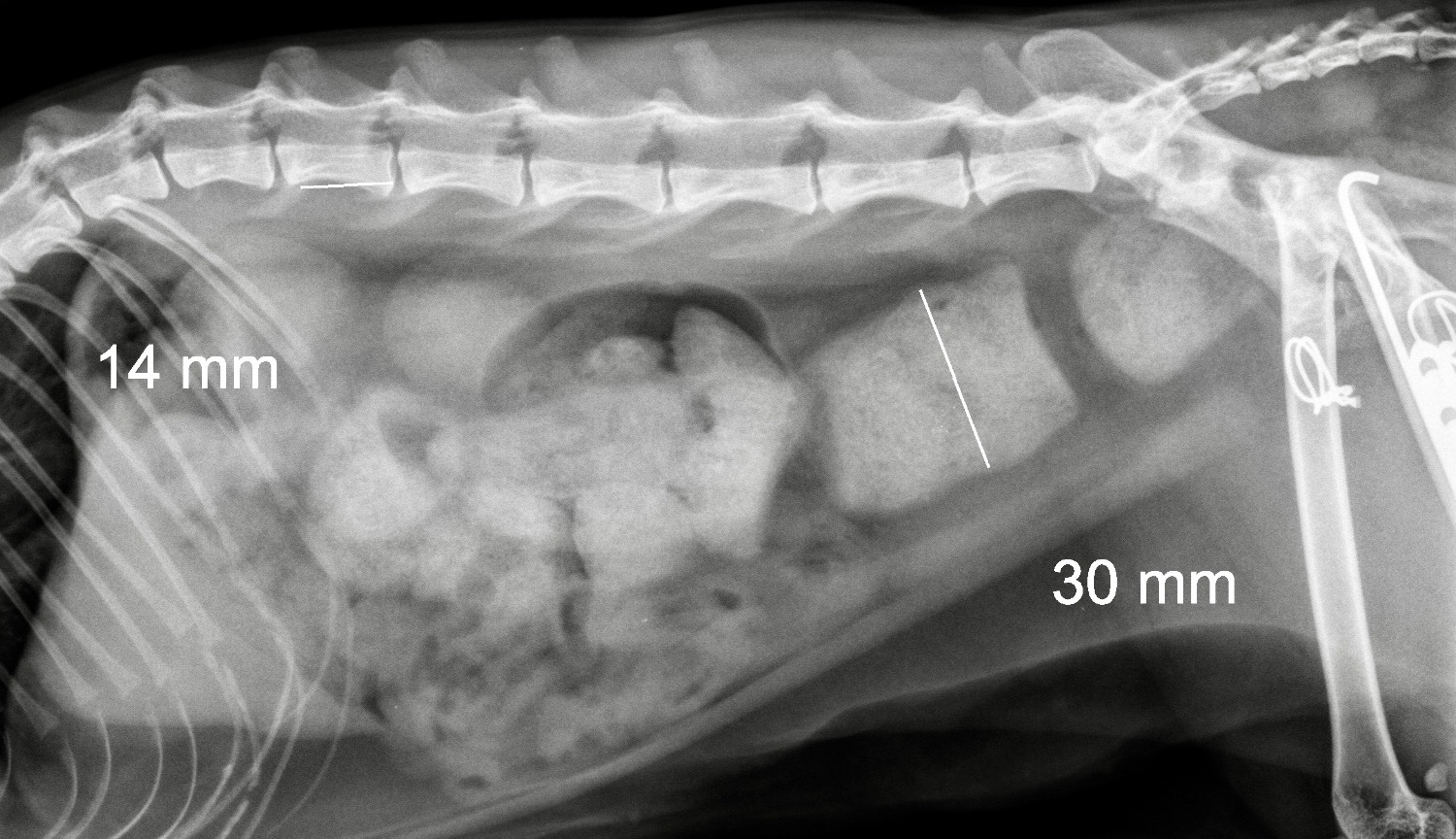

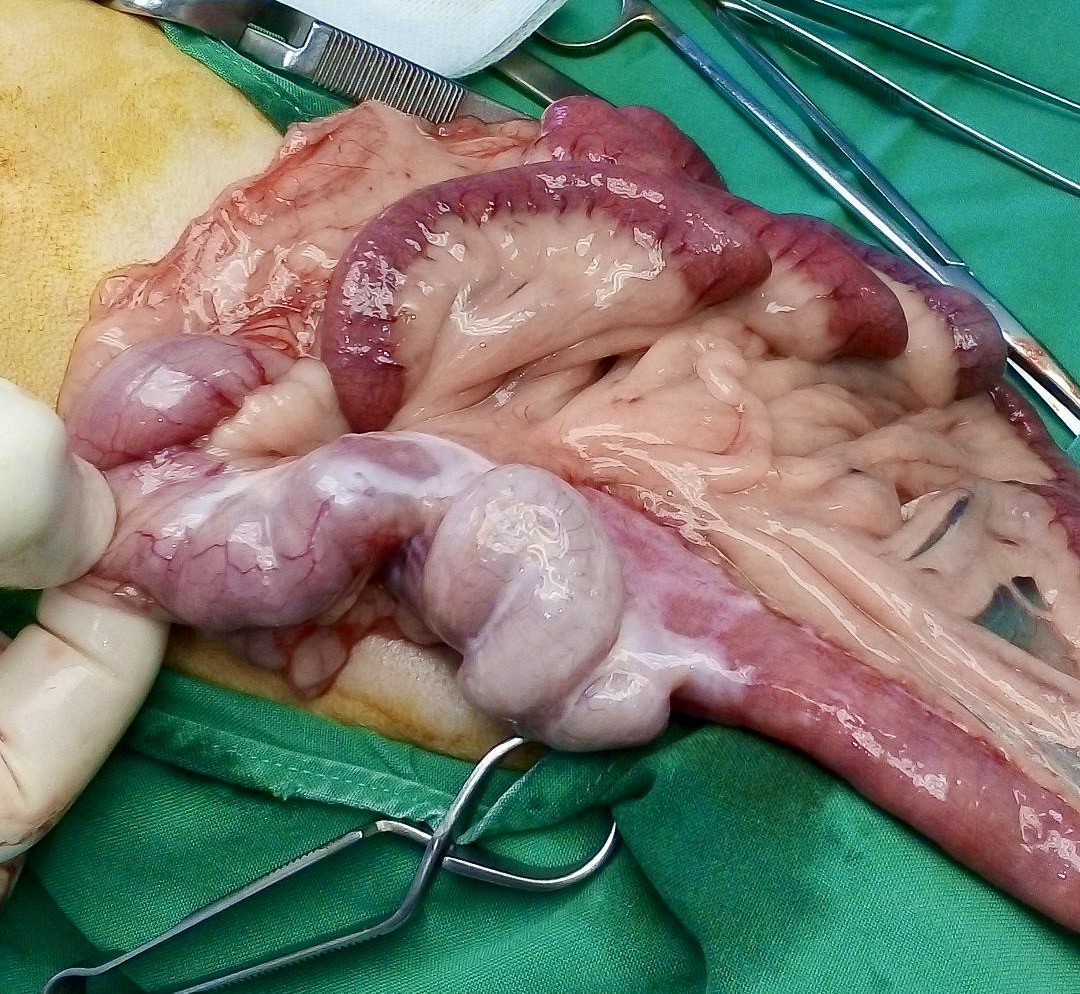

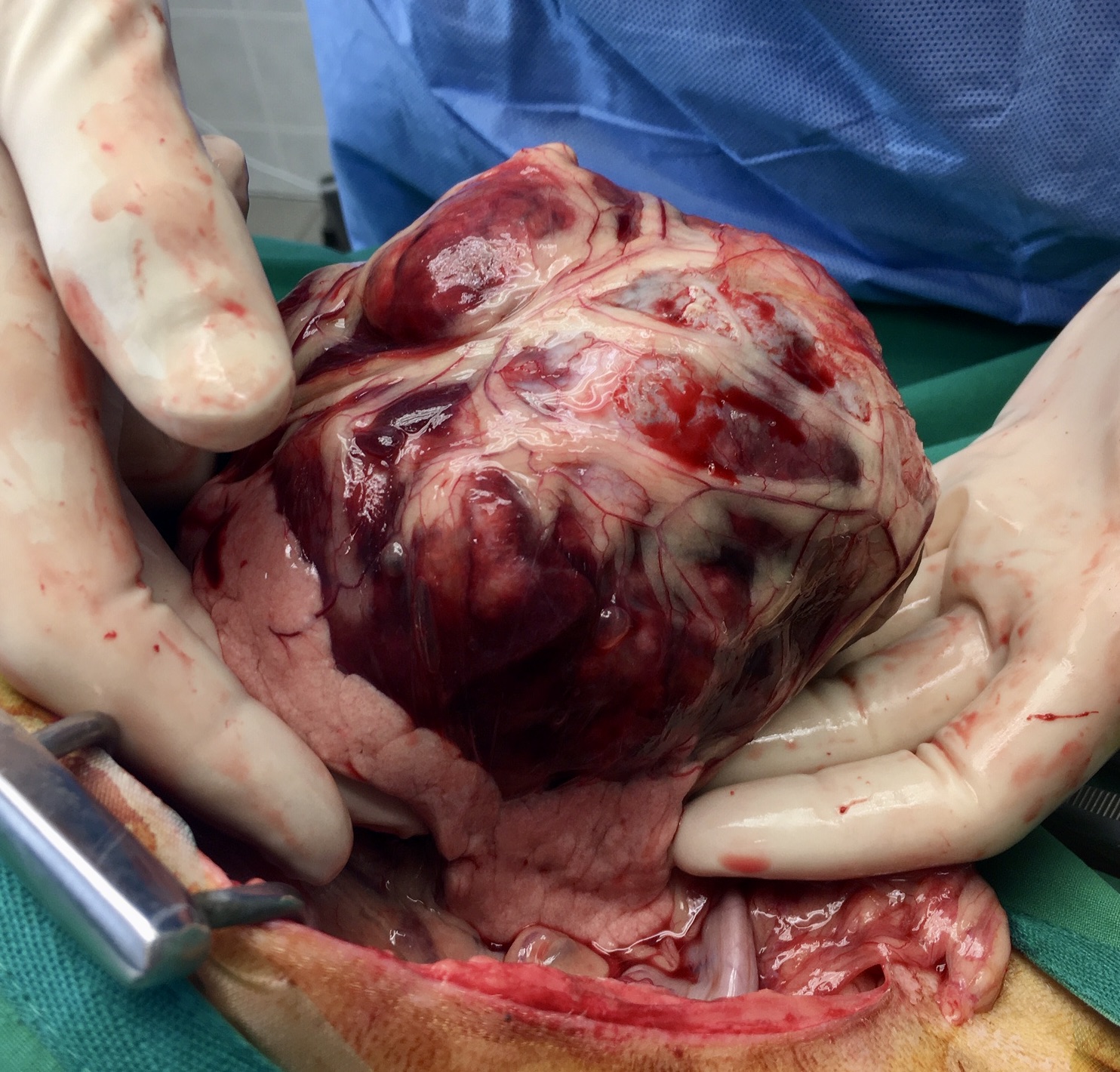

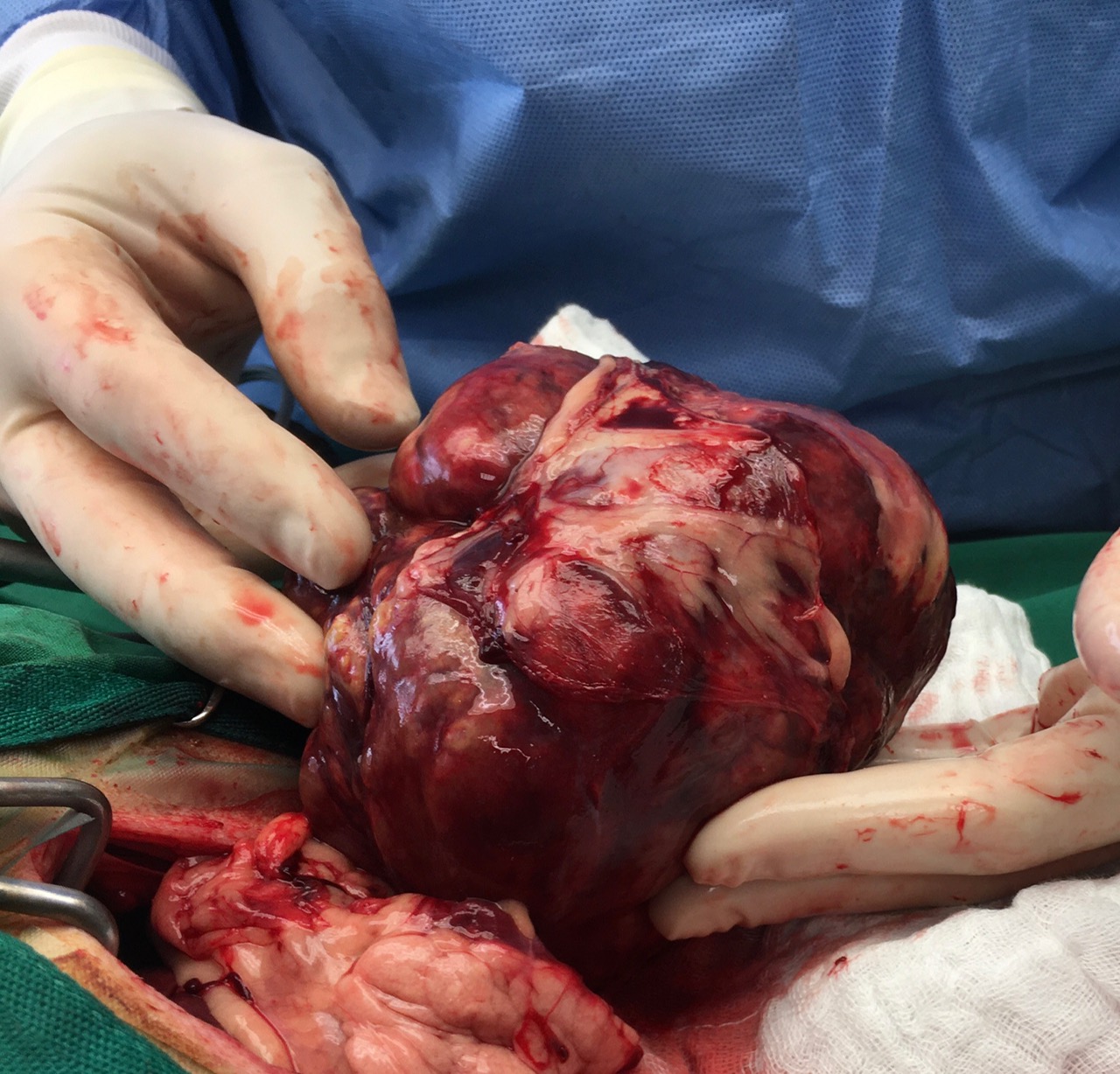

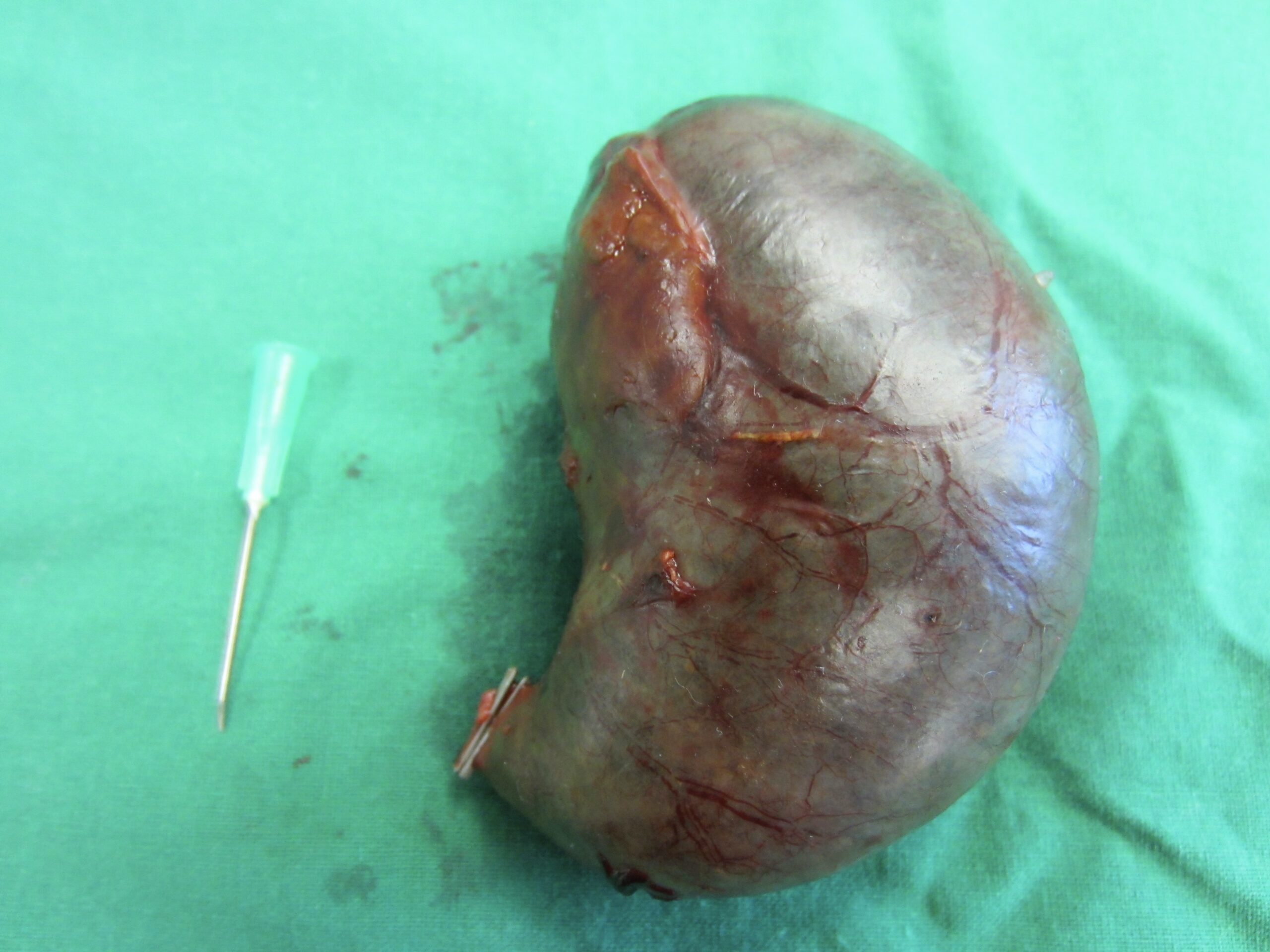

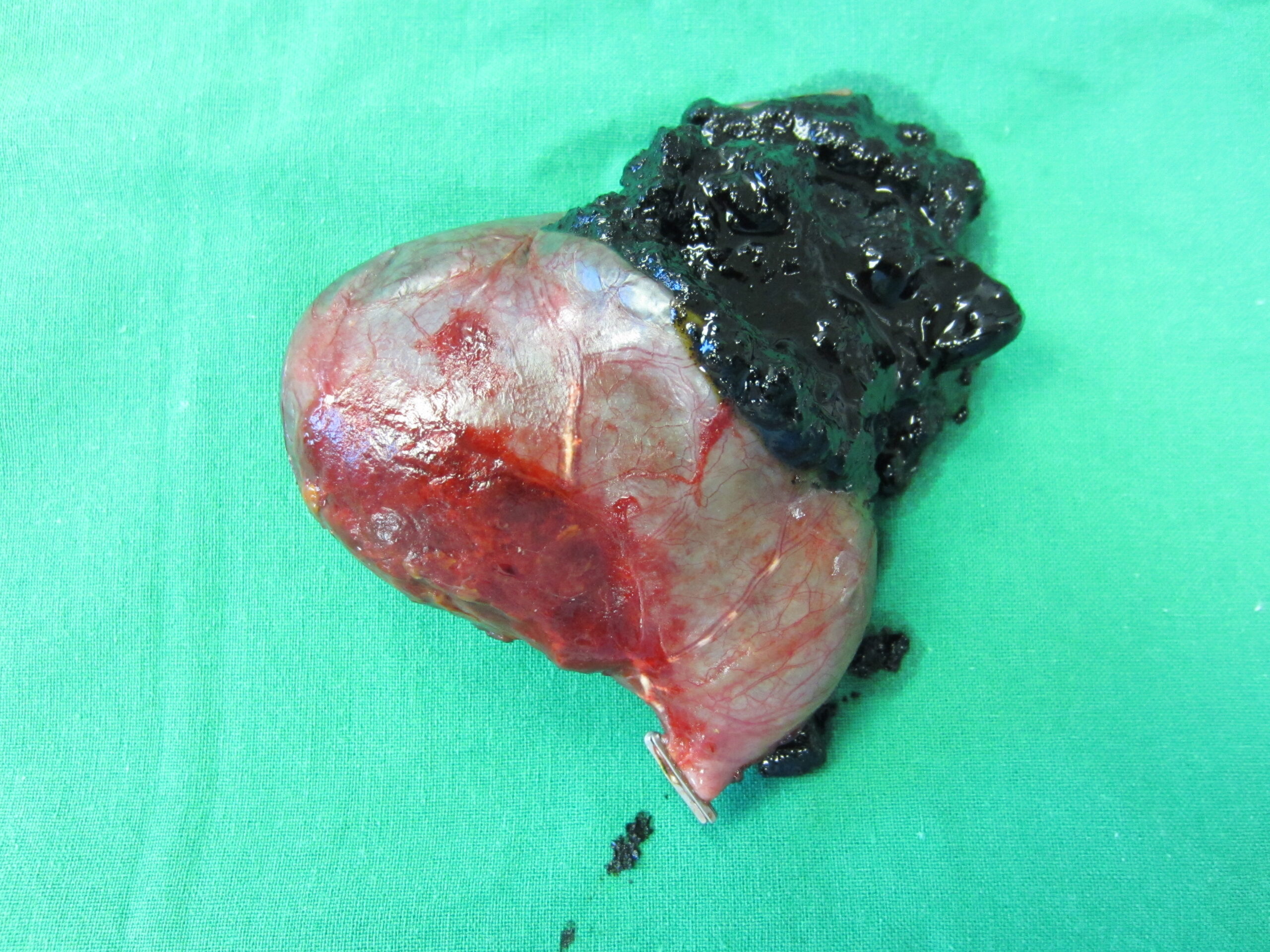

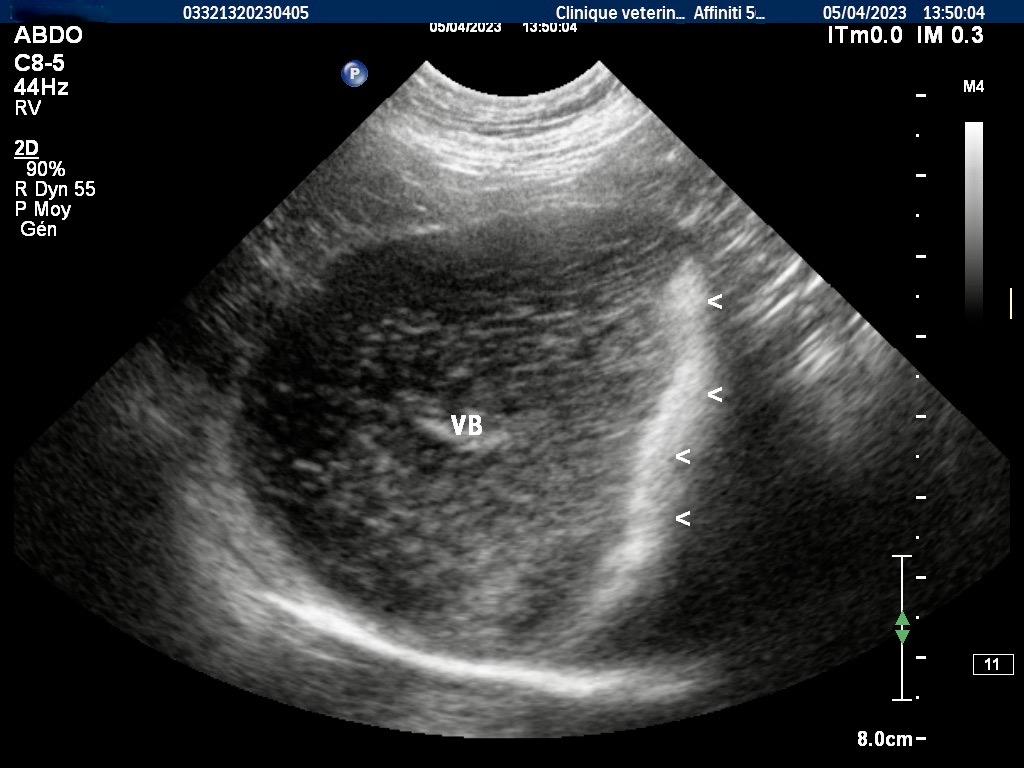

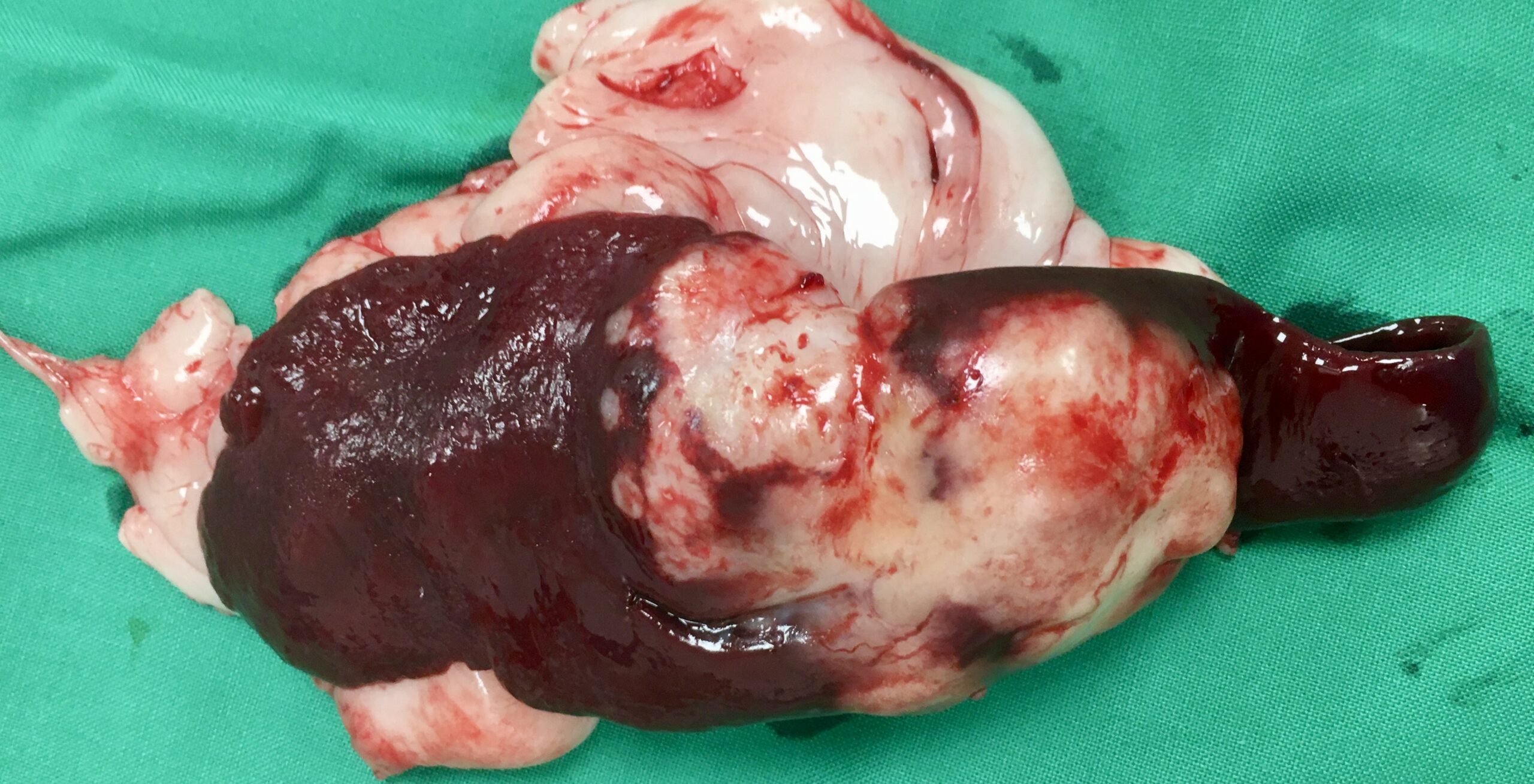

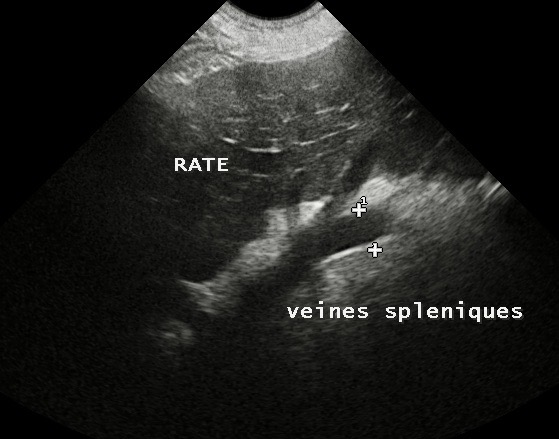

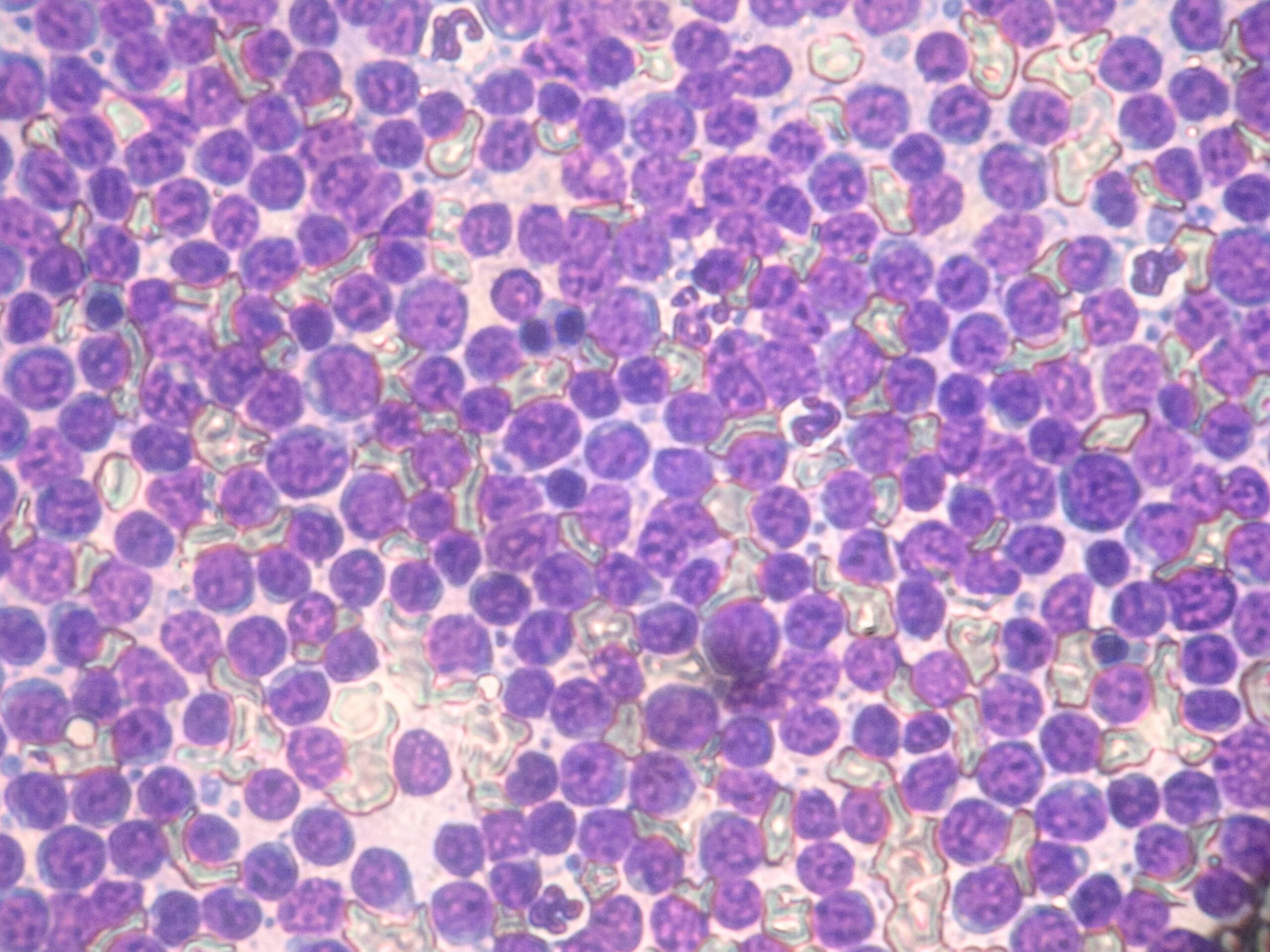

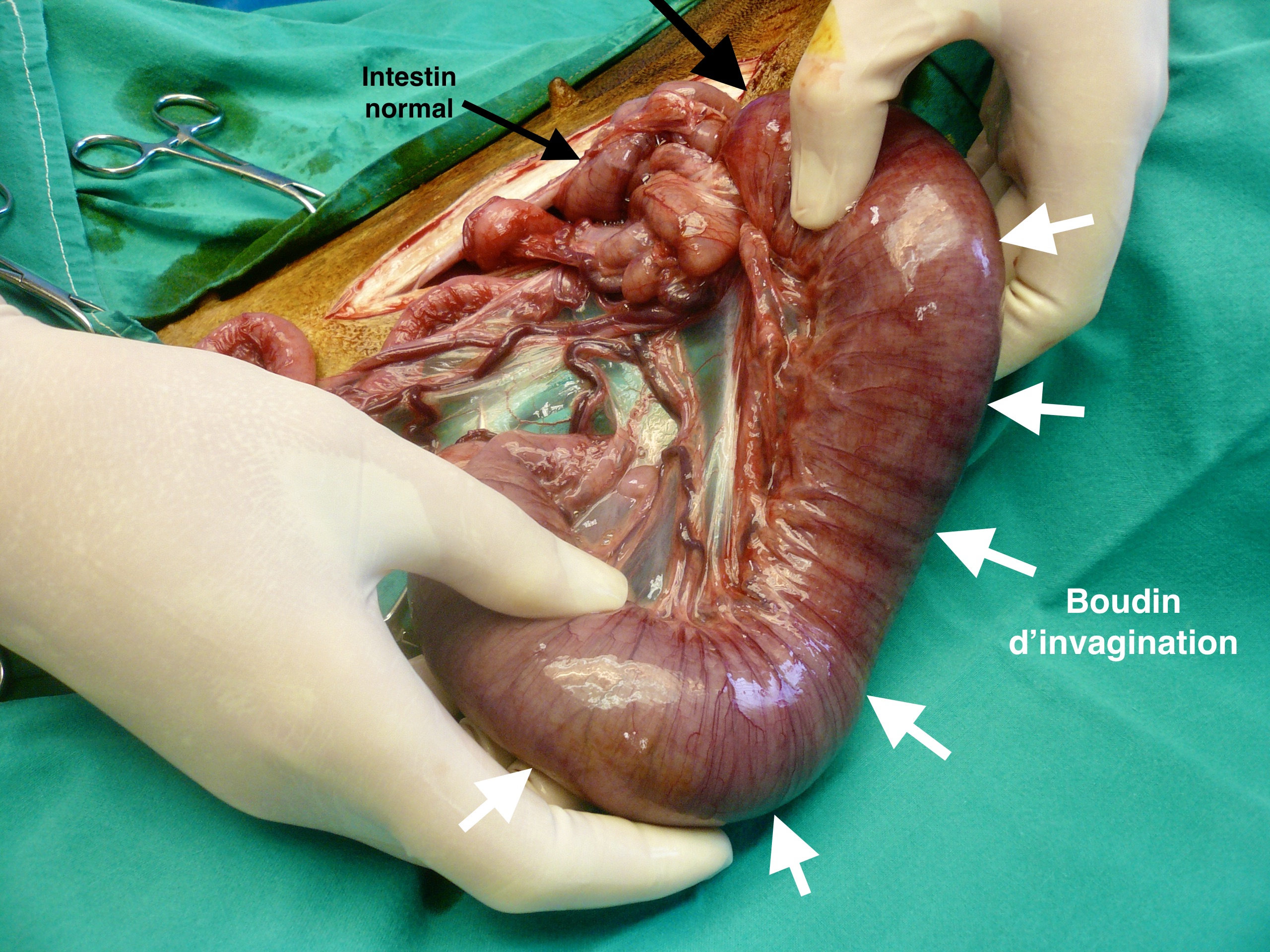

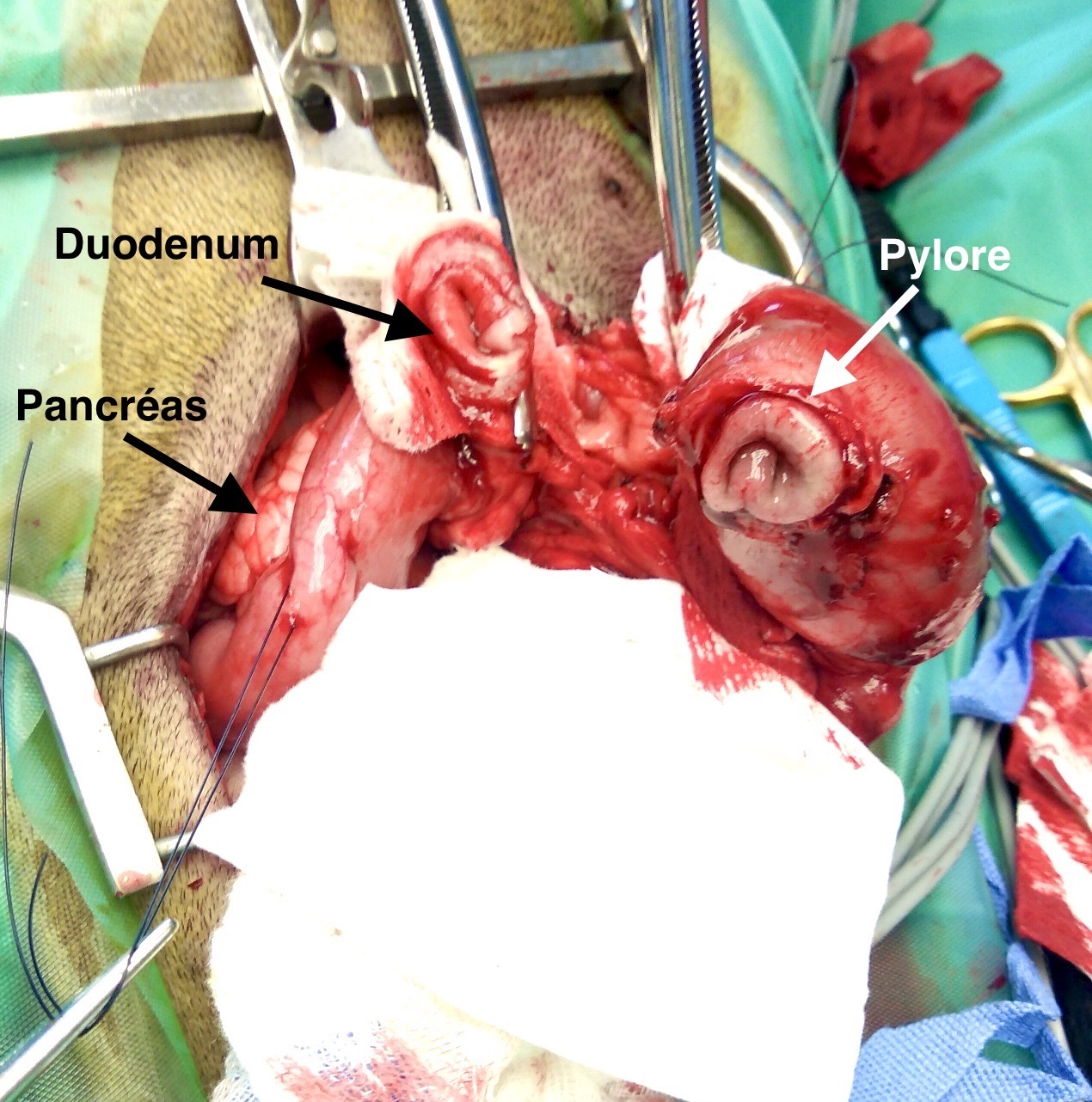

Parmi les chirurgies des tissus mous, les interventions dans l’abdomen occupent une place importante en chirurgie vétérinaire. En effet, parmi les premières interventions pratiquées, on trouve les stérilisations des chiennes et des chattes (ovariectomies), le retrait des ovaires s’accompagnant parfois du retrait de l’utérus (ovario-hystérectomie) en cas d’infection de ce dernier (métrite ou pyomètre). D’autres interventions se font également en routine : exérèse de la rate (splénectomie), le plus souvent à cause d’une tumeur ; ouverture de la vessie (cystotomie) pour retirer des calculs ; ouverture de l’intestin (entérotomie) pour en extraire un corps étranger, voire résection d’un segment d’intestin (entérectomie), par exemple en cas de tumeur, d’intussusception (l’intestin se retourne « en doigt de gant »), ou de lésion majeure et irréversible de la paroi, du fait du passage d’un corps étranger.

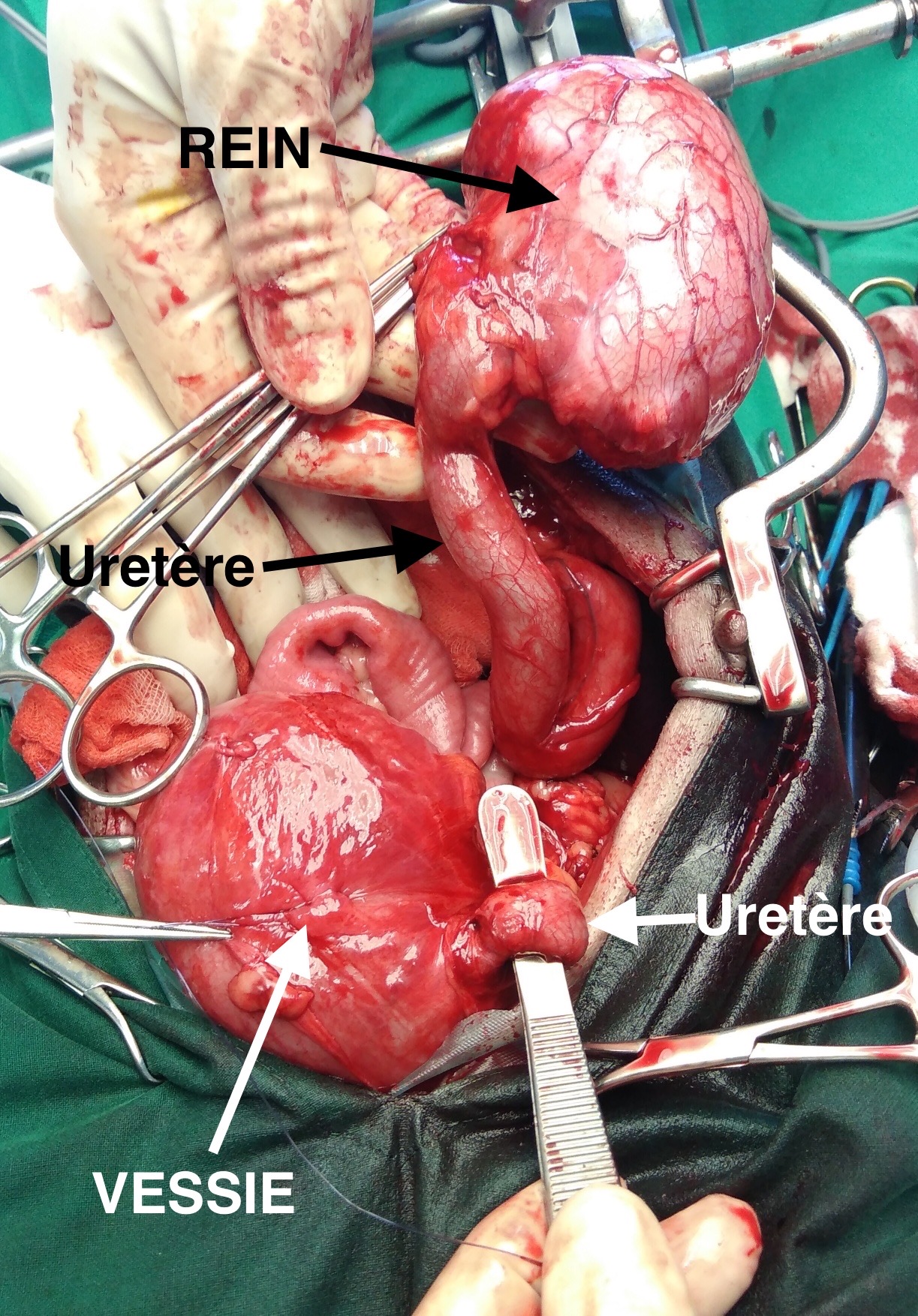

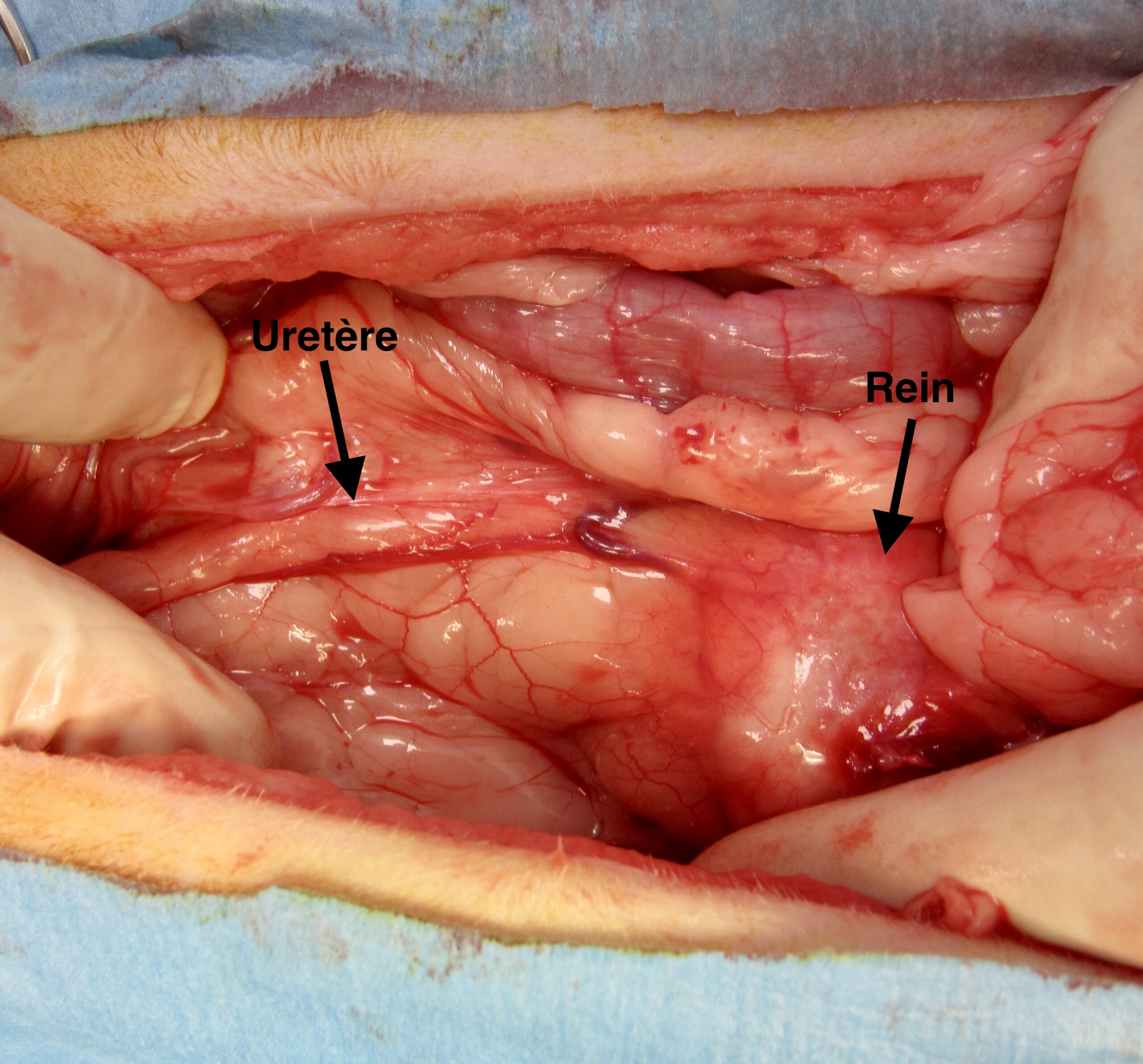

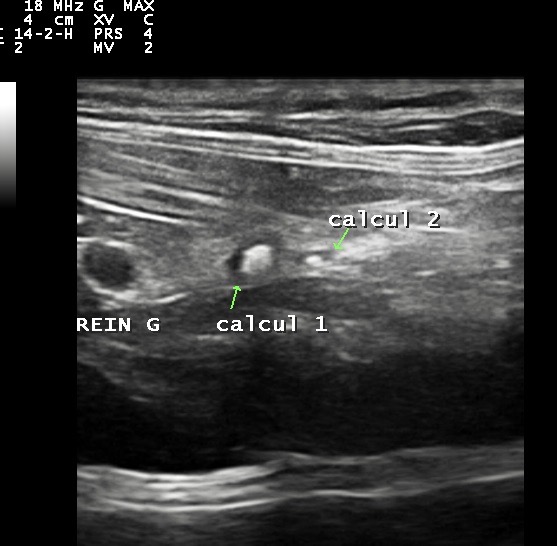

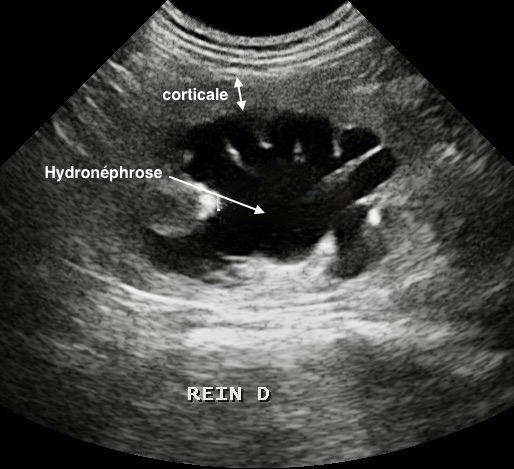

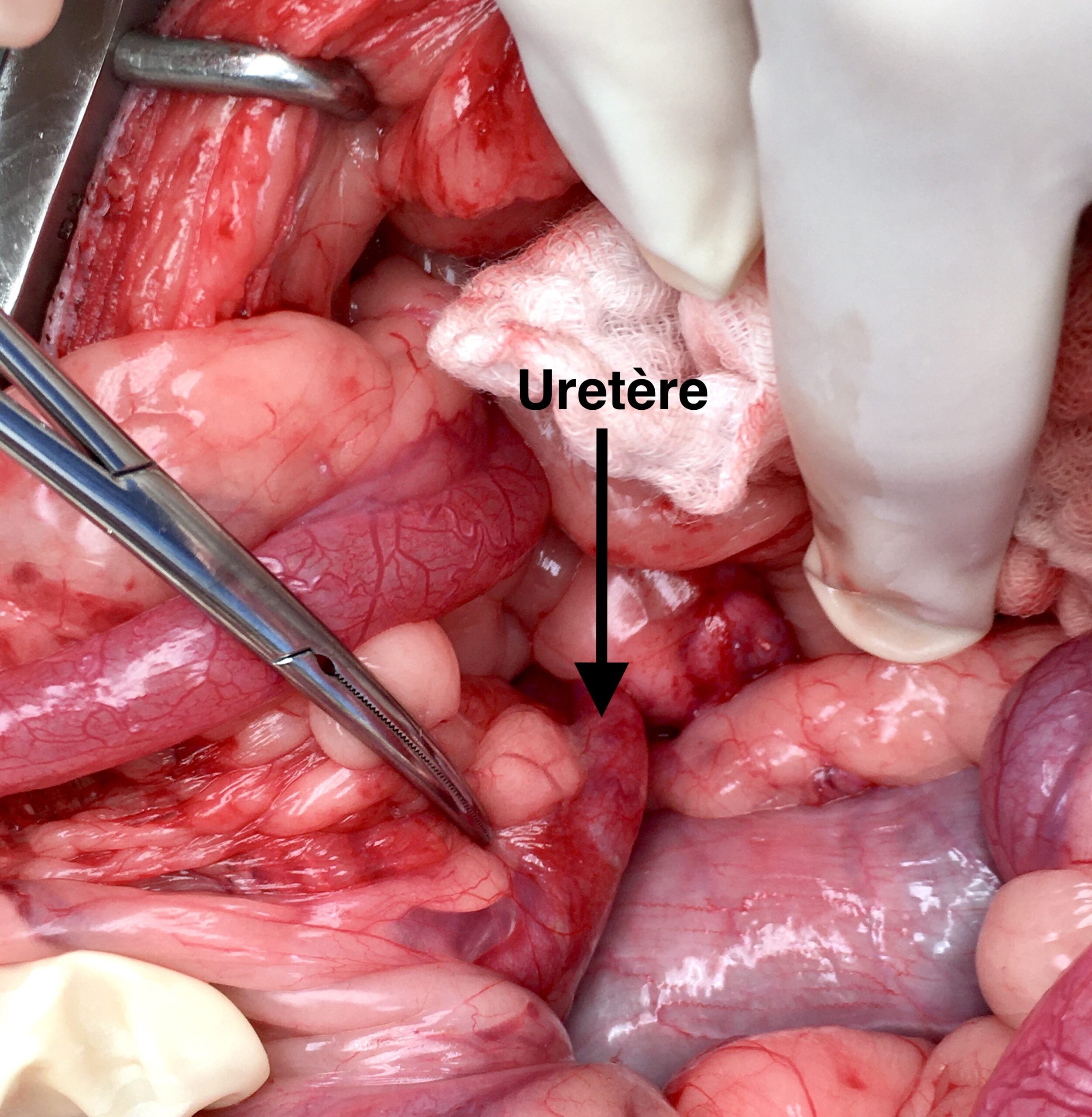

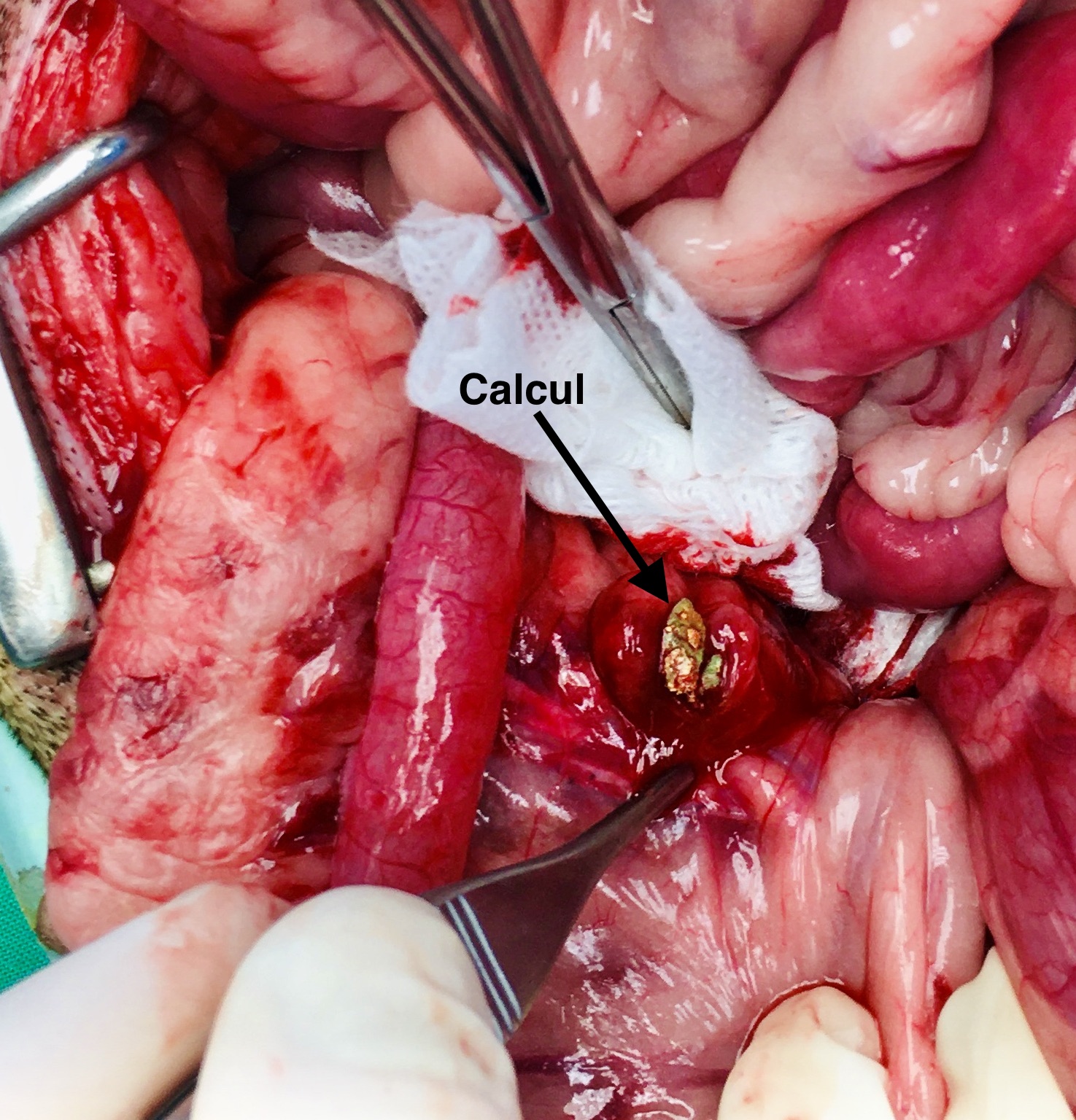

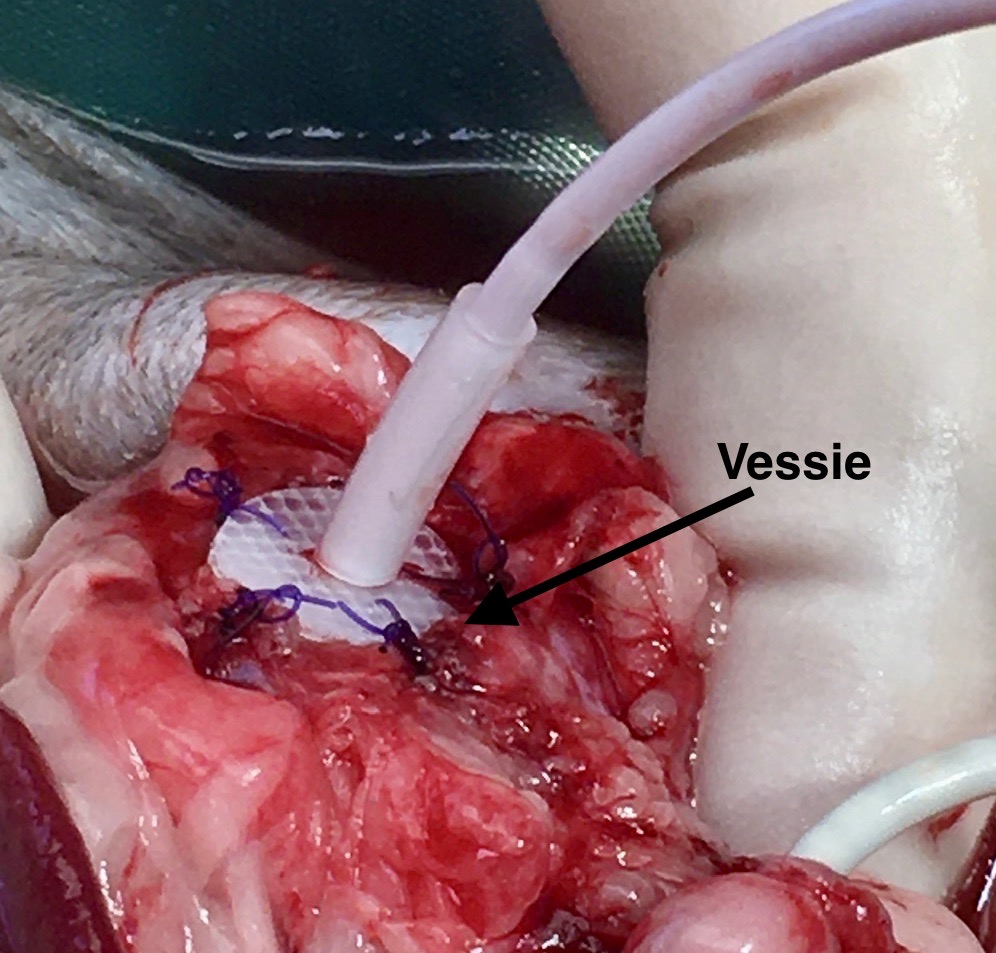

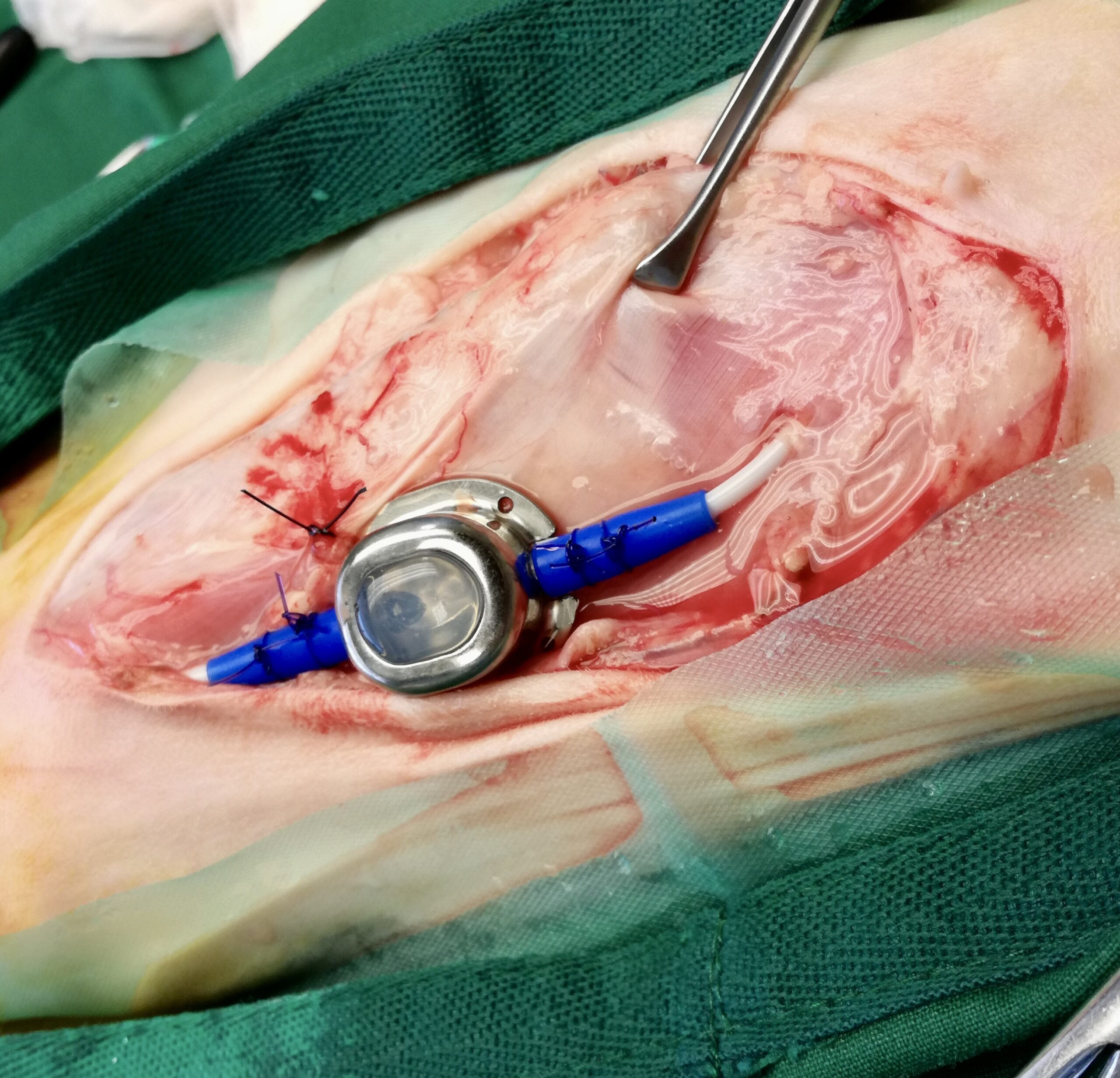

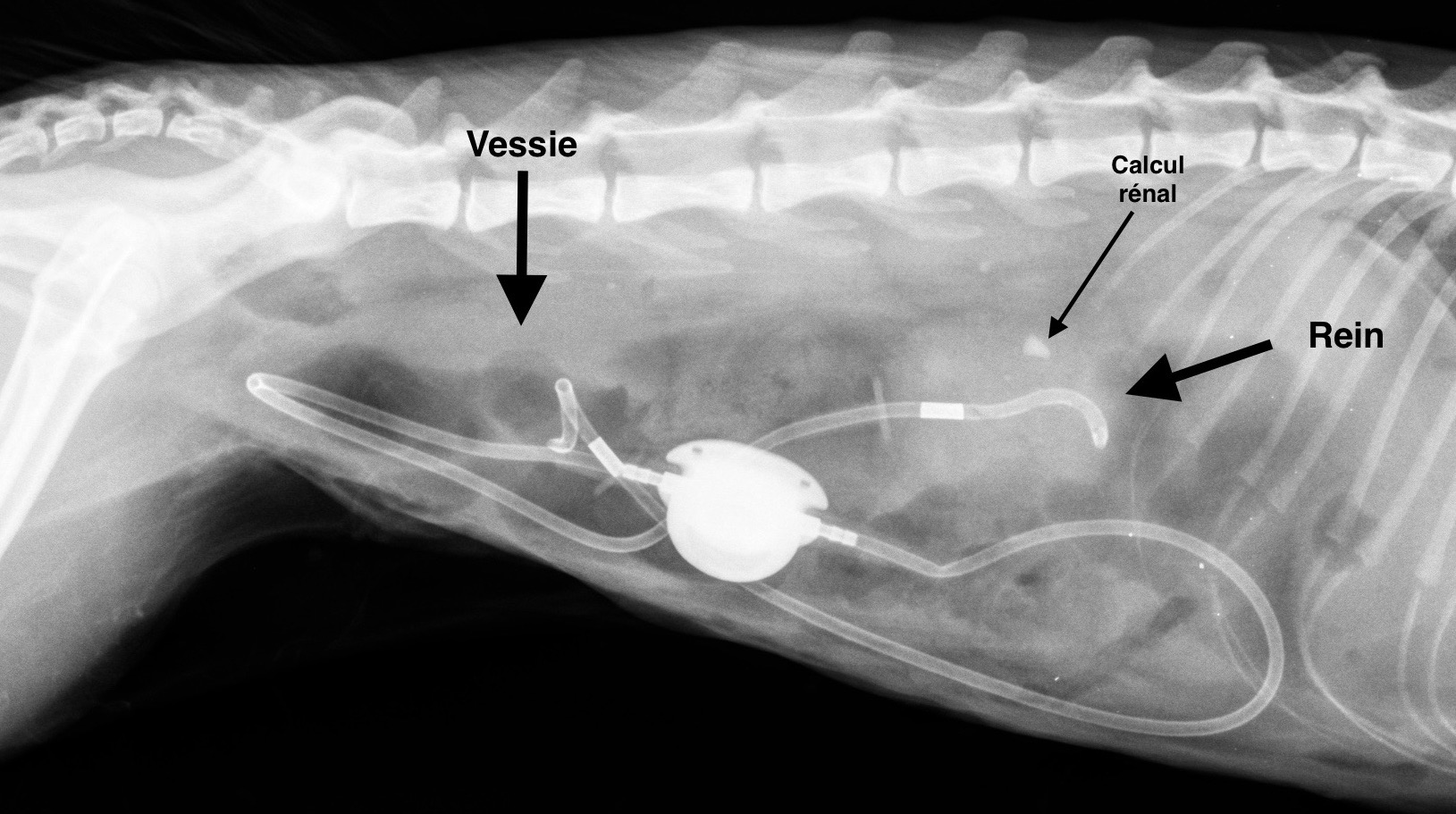

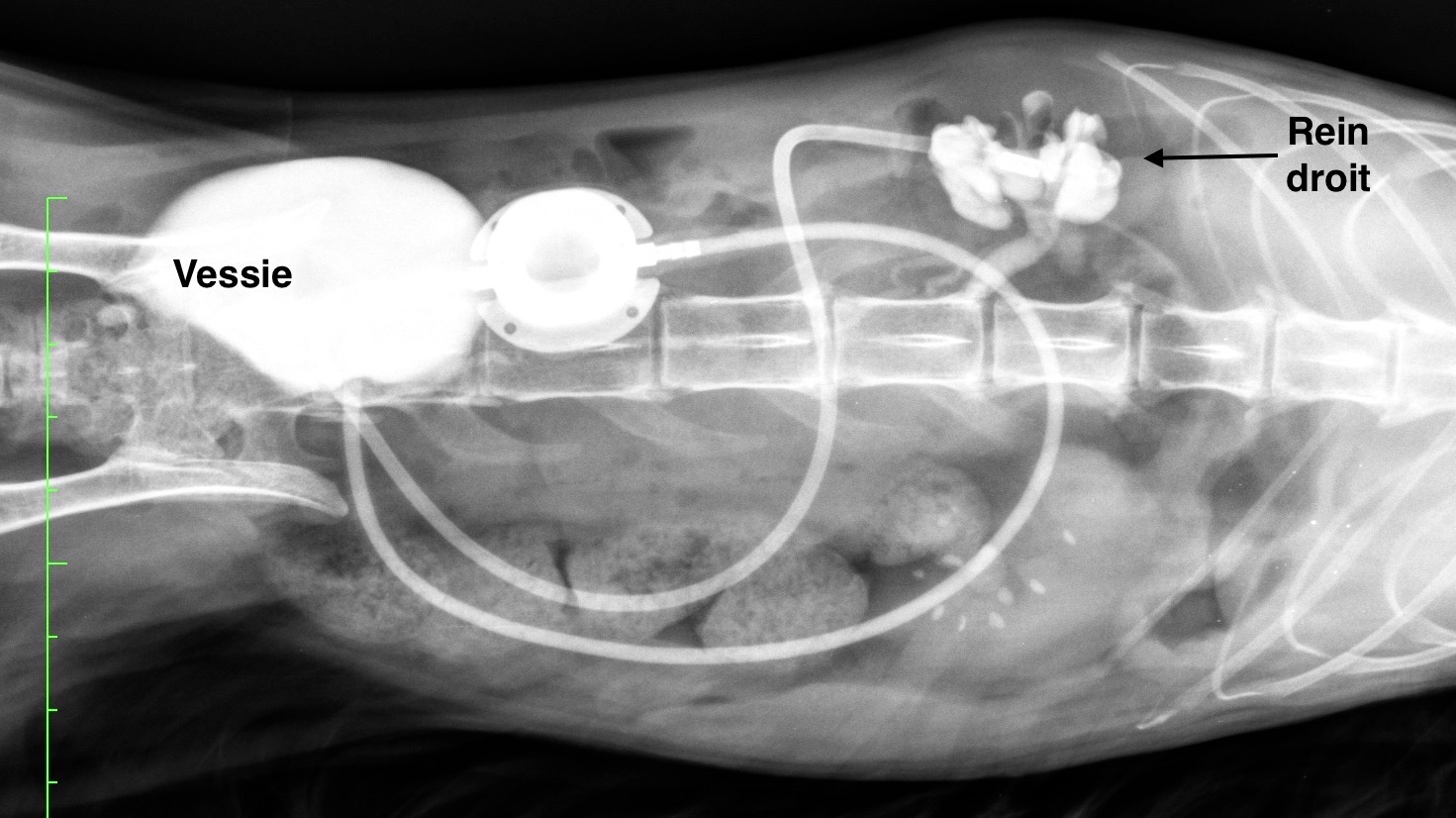

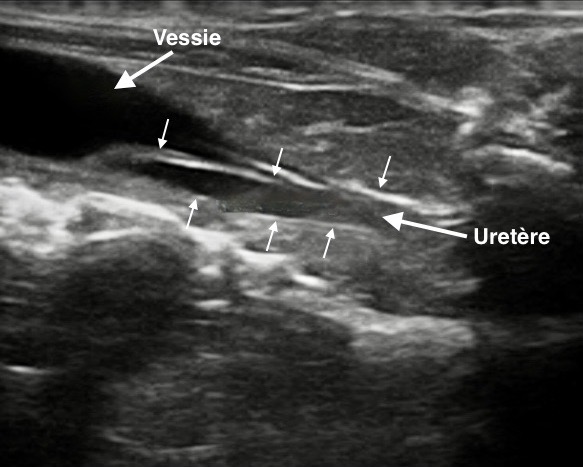

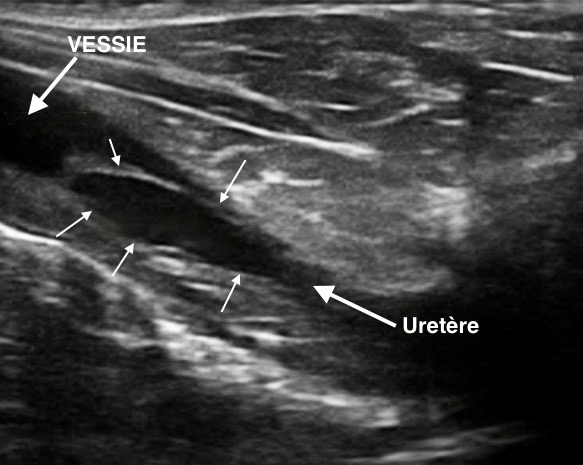

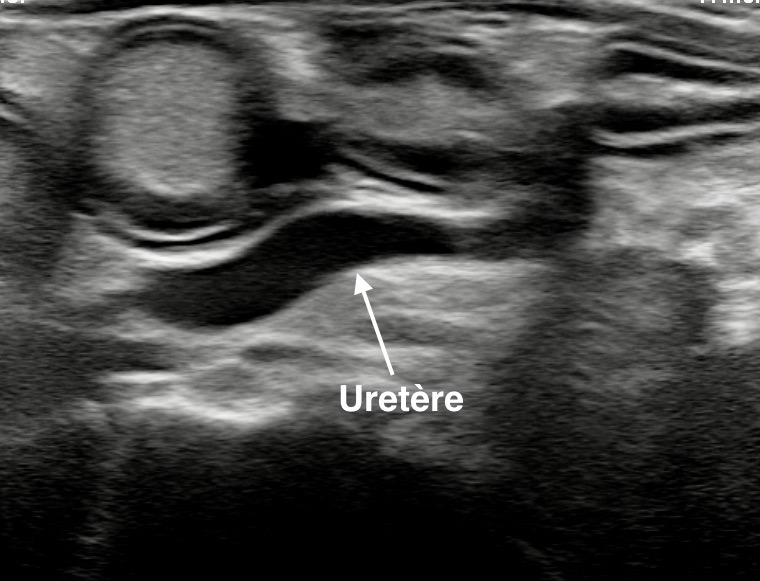

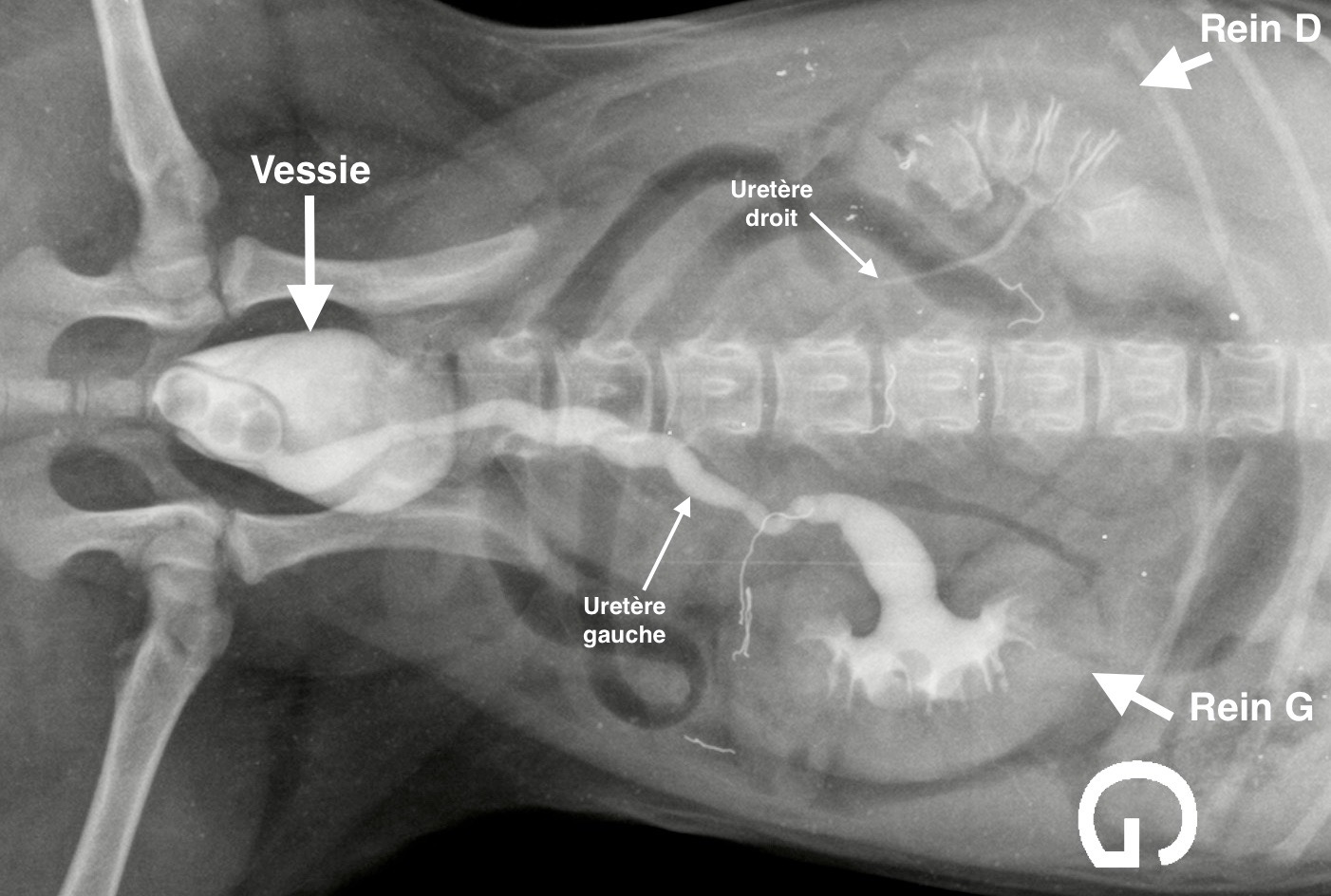

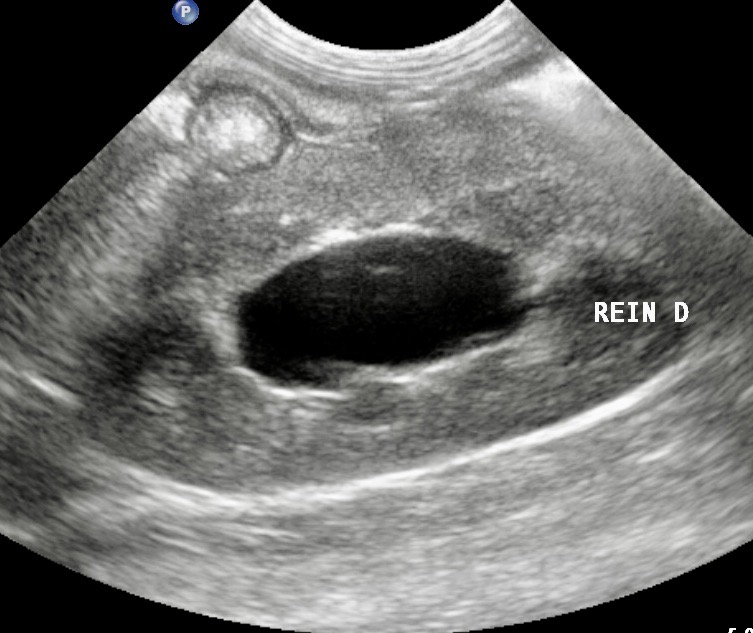

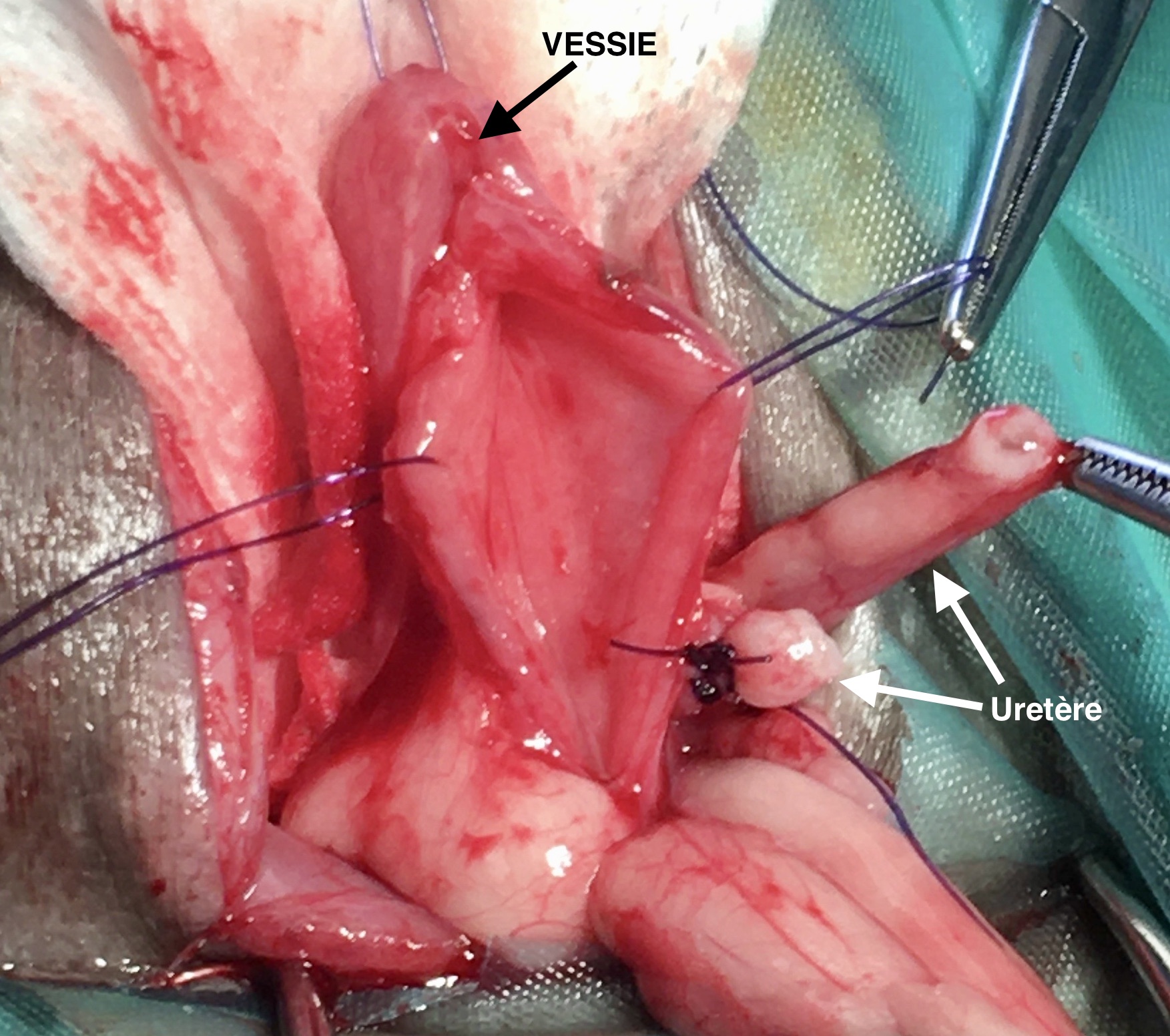

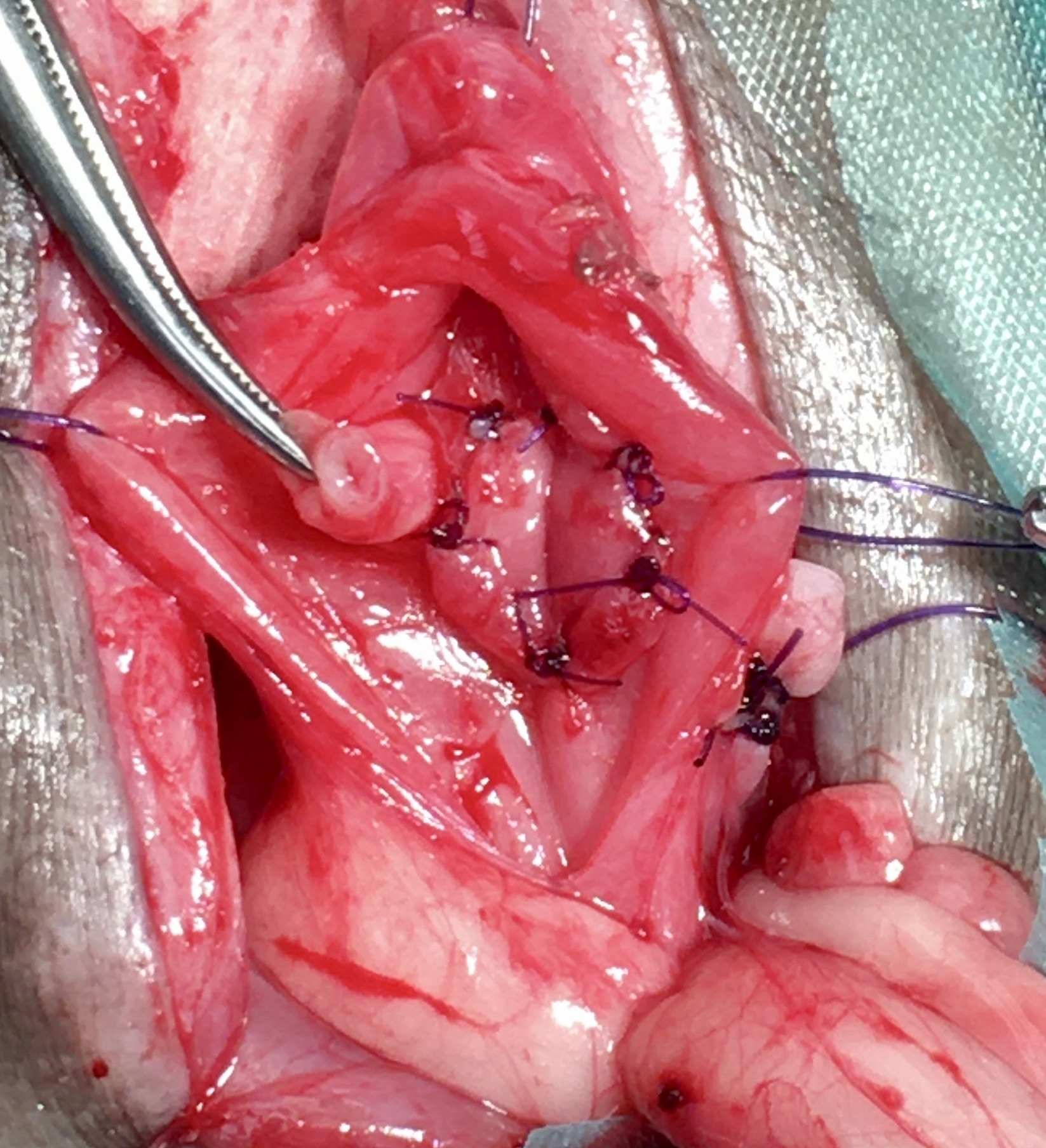

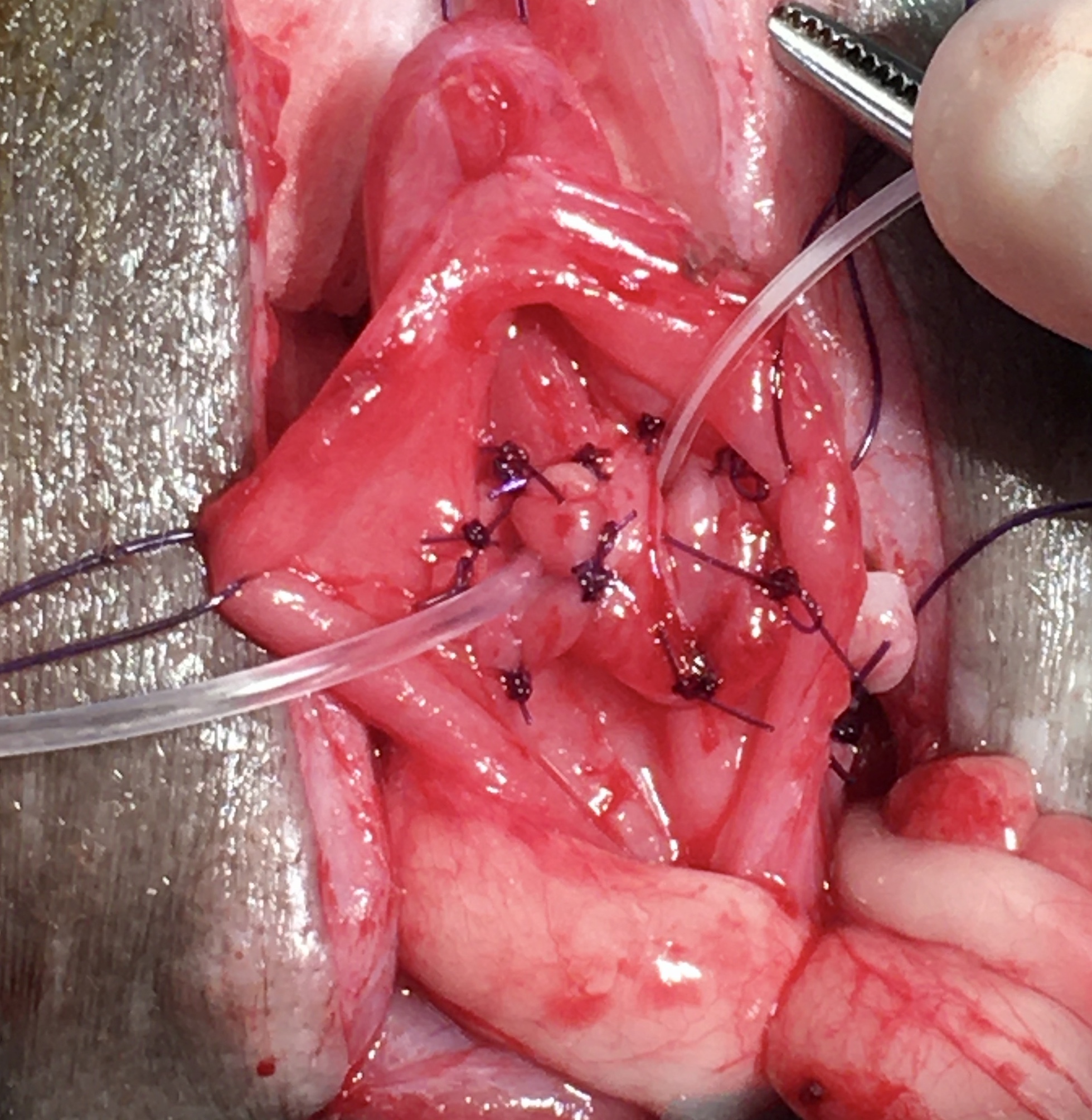

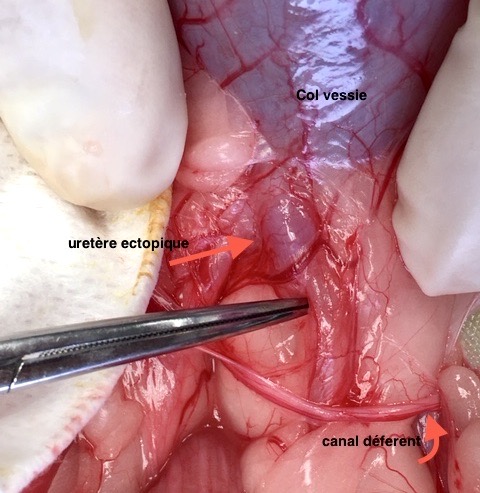

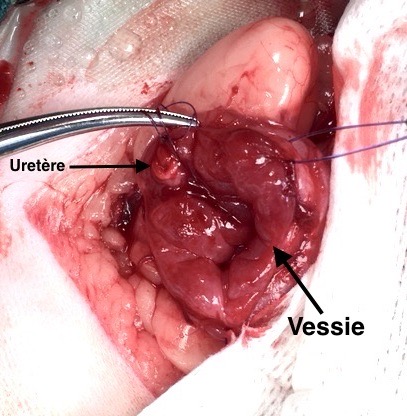

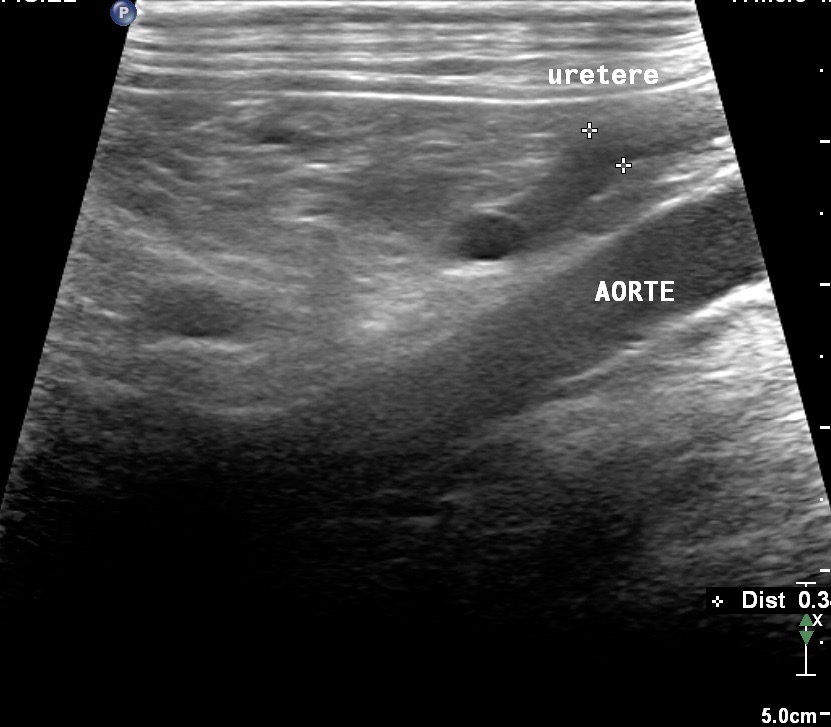

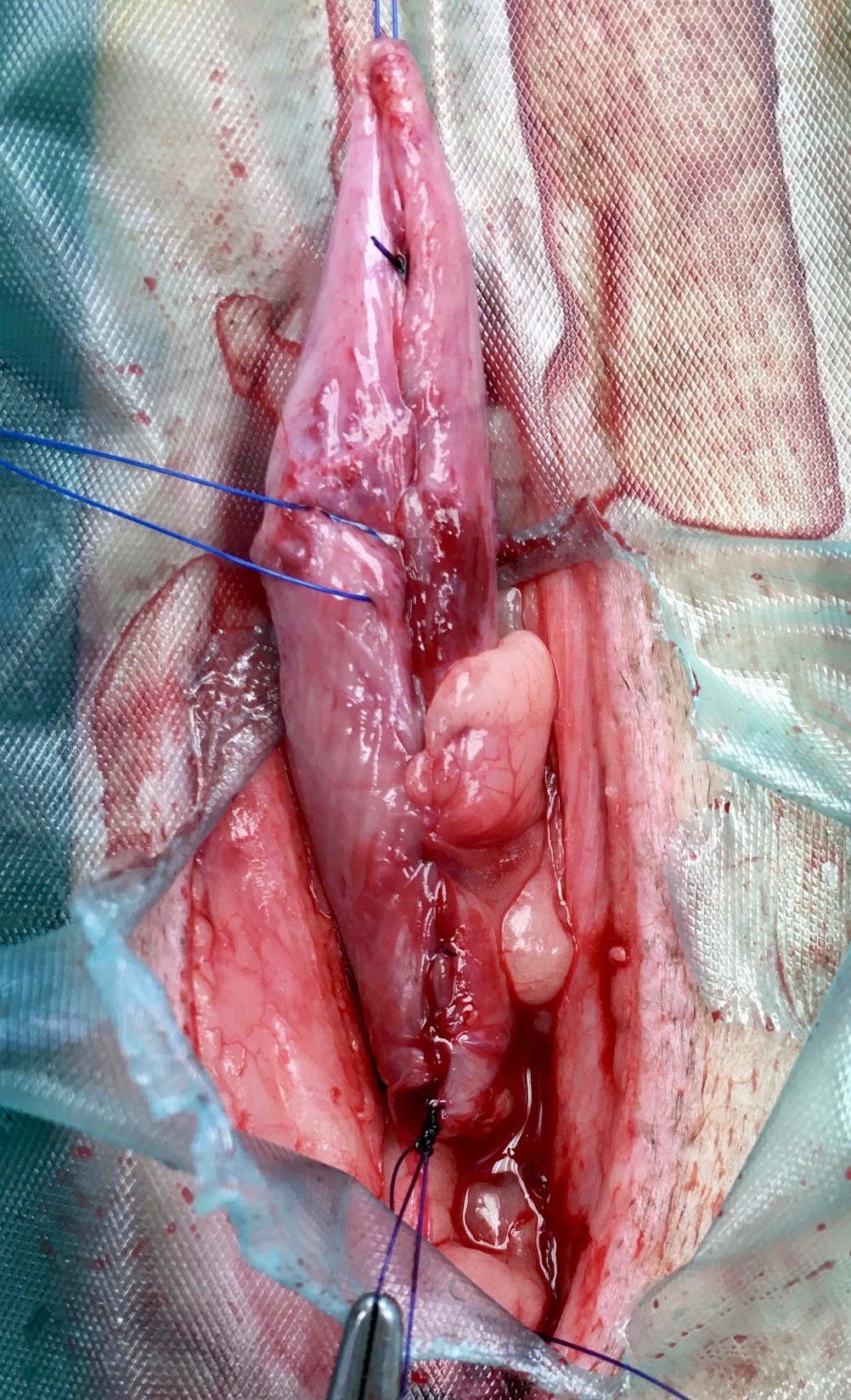

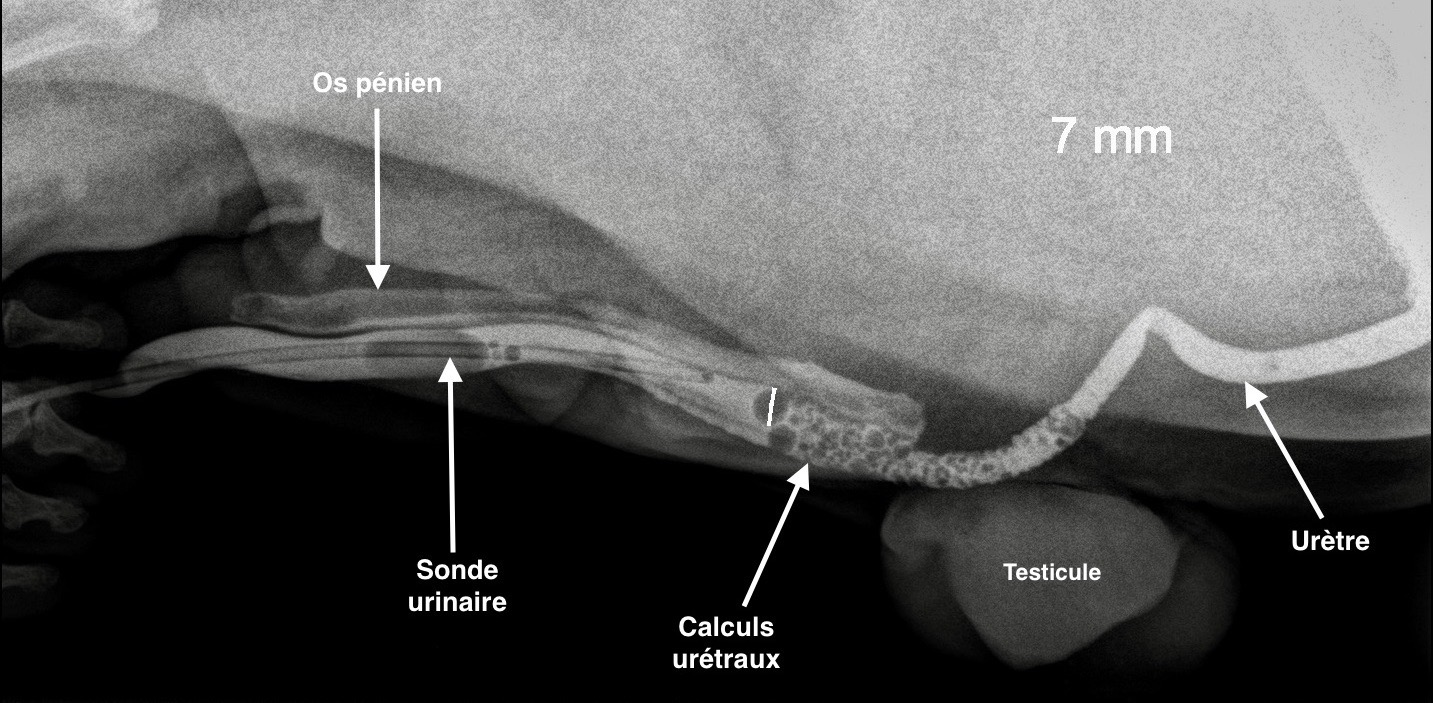

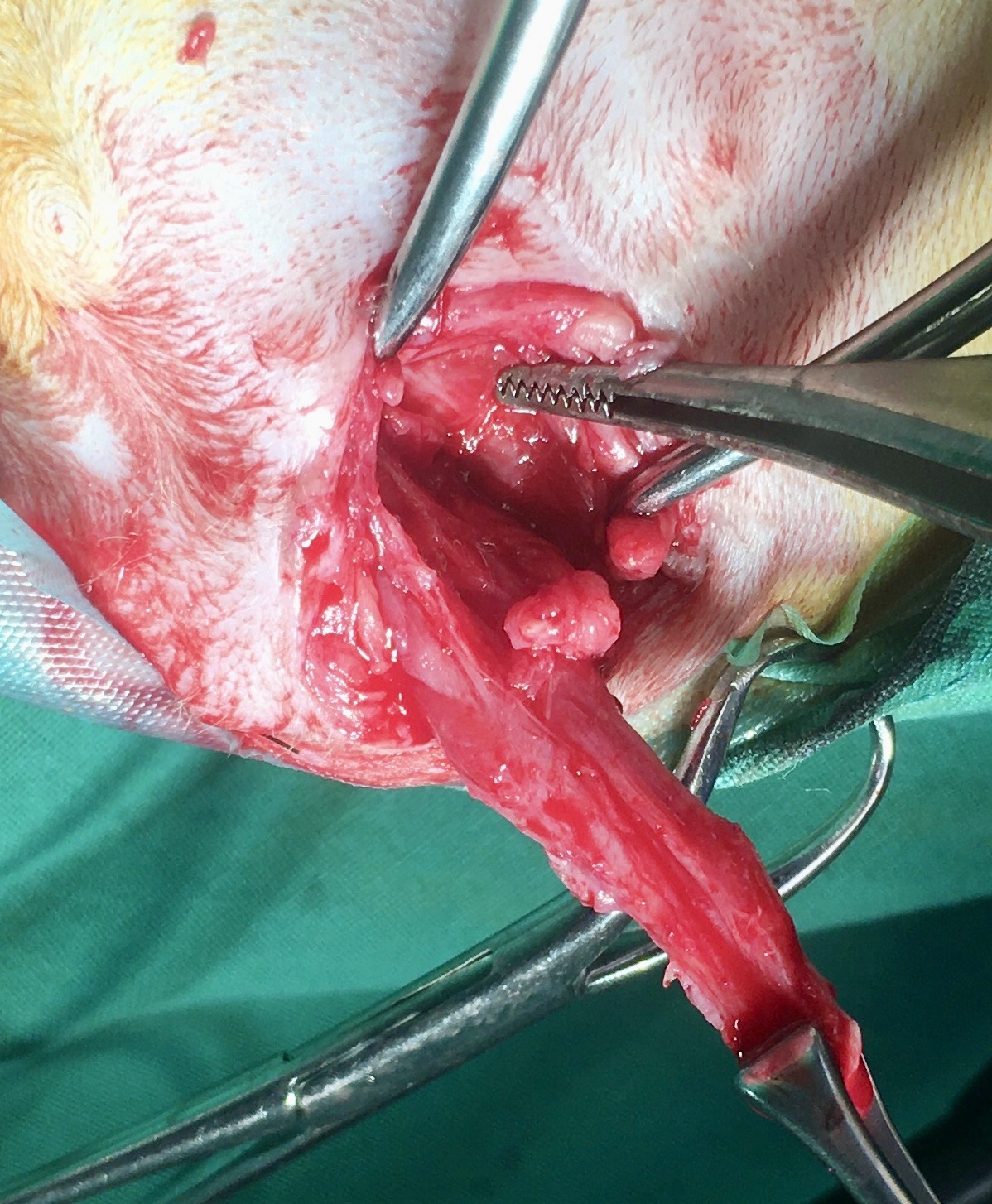

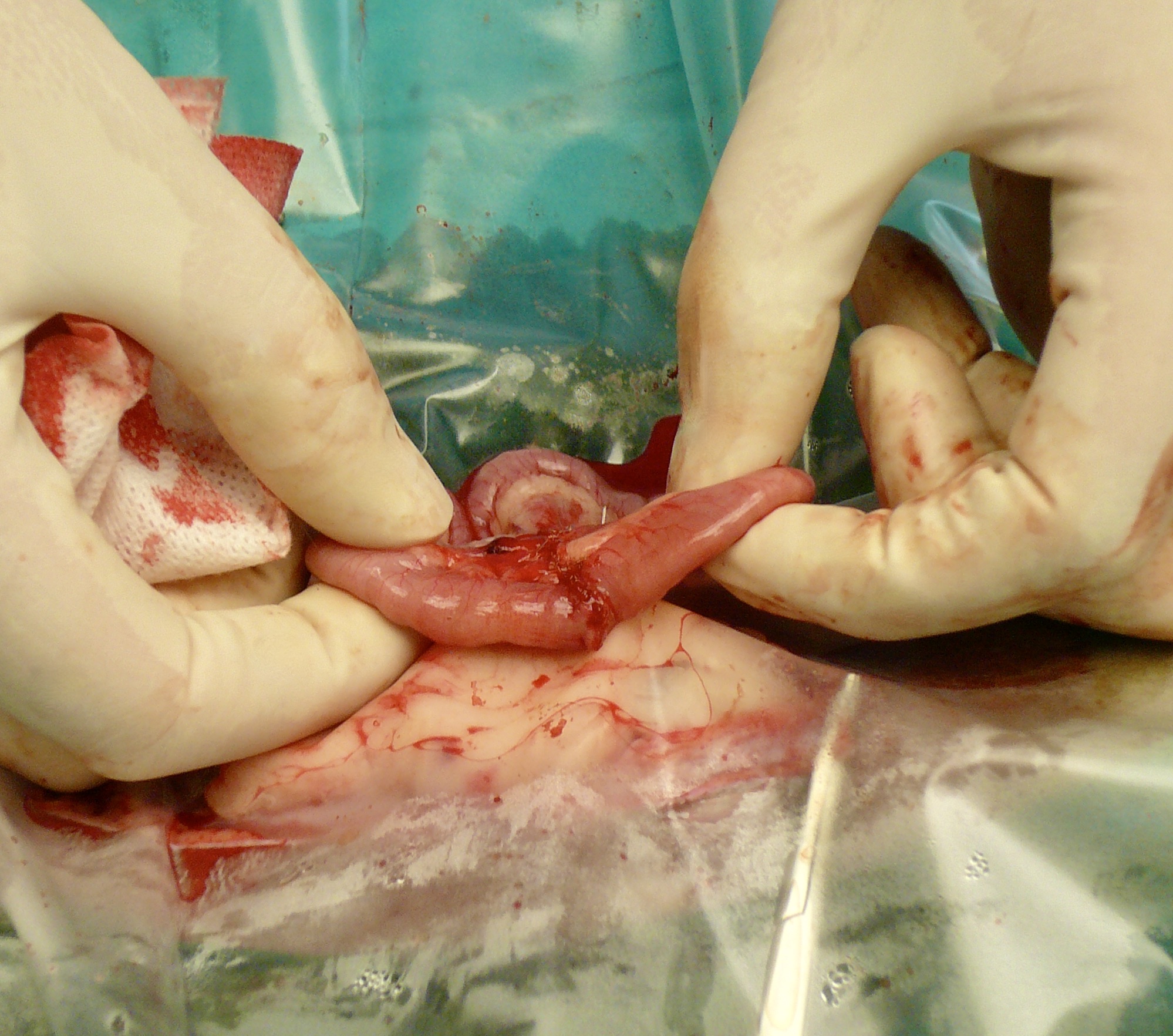

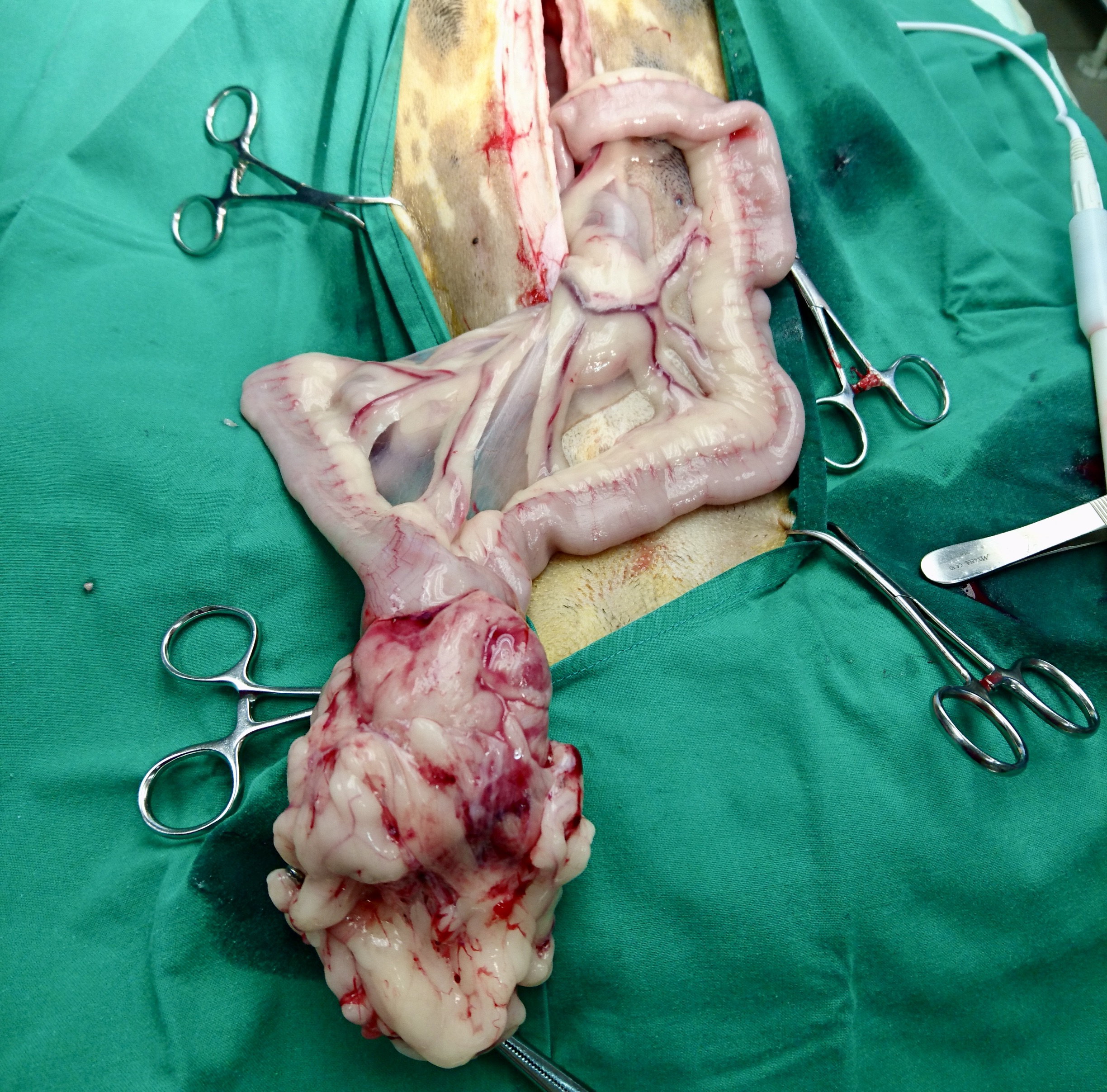

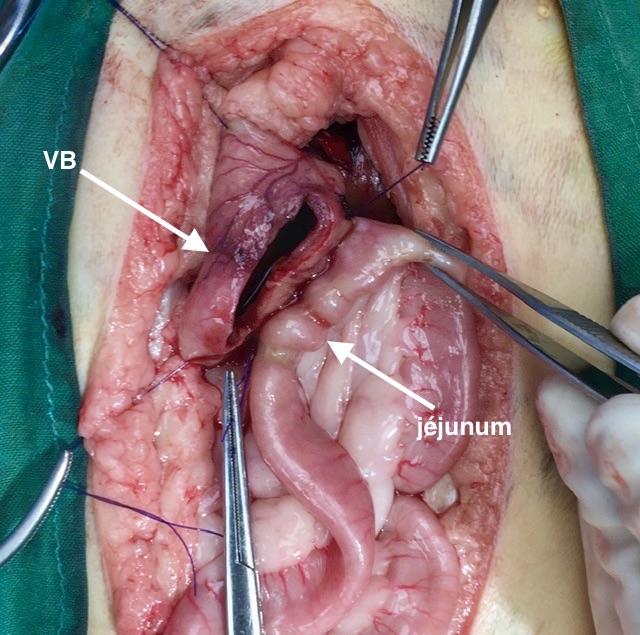

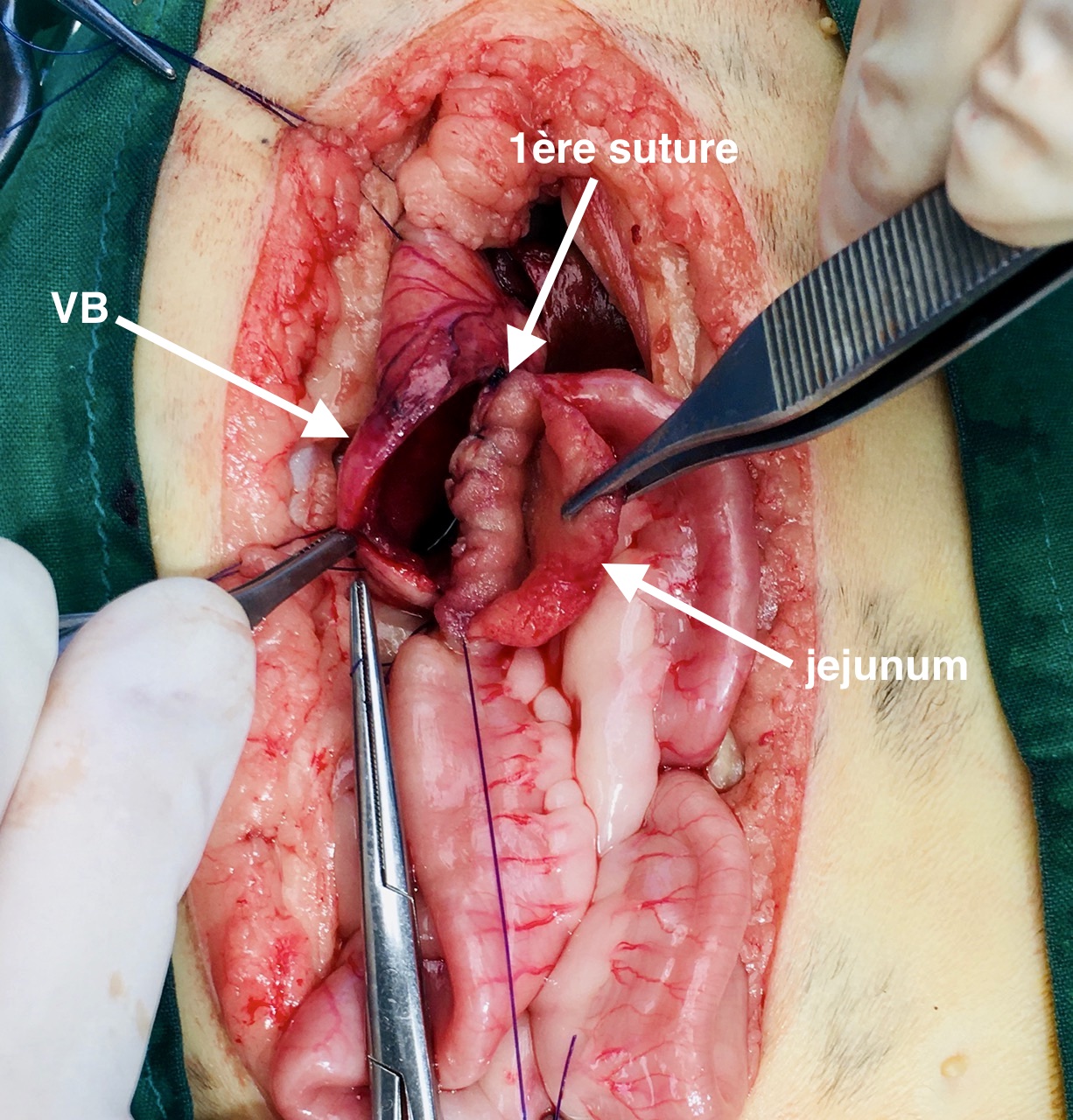

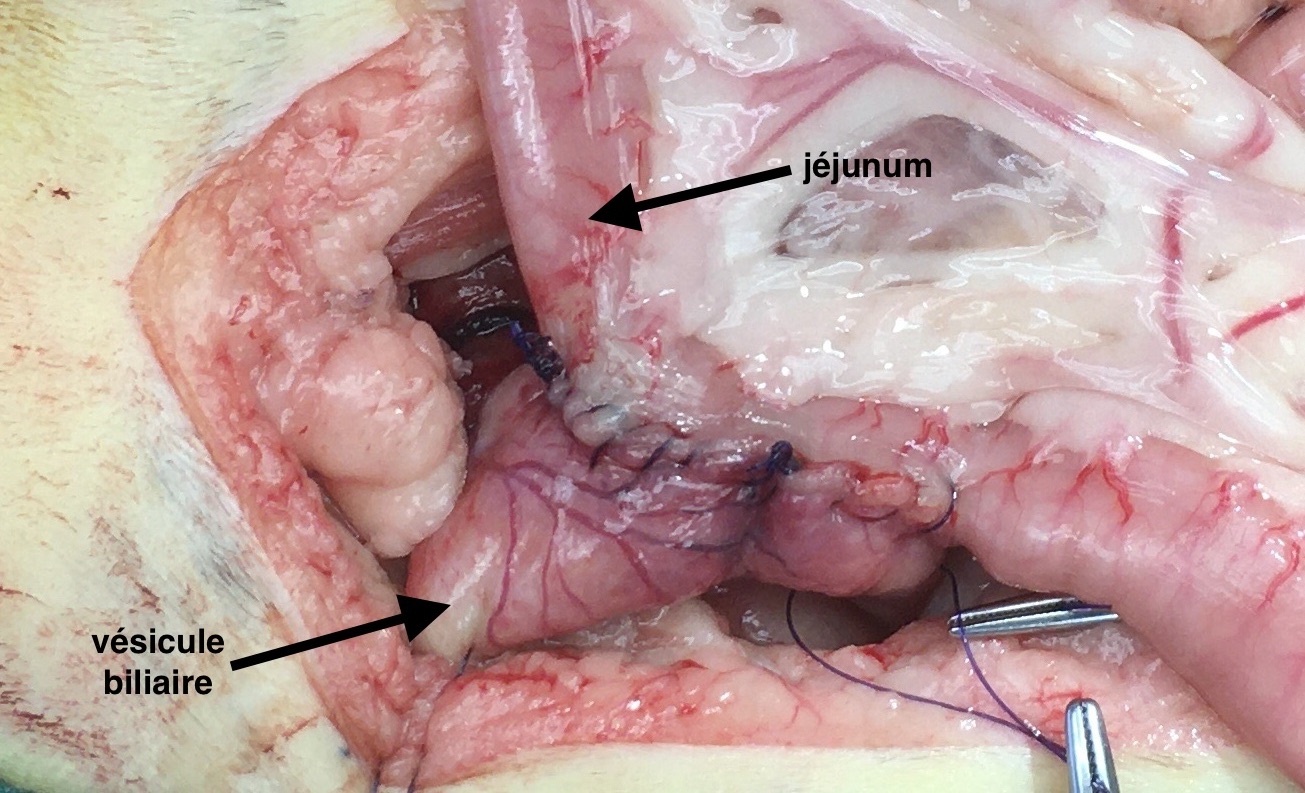

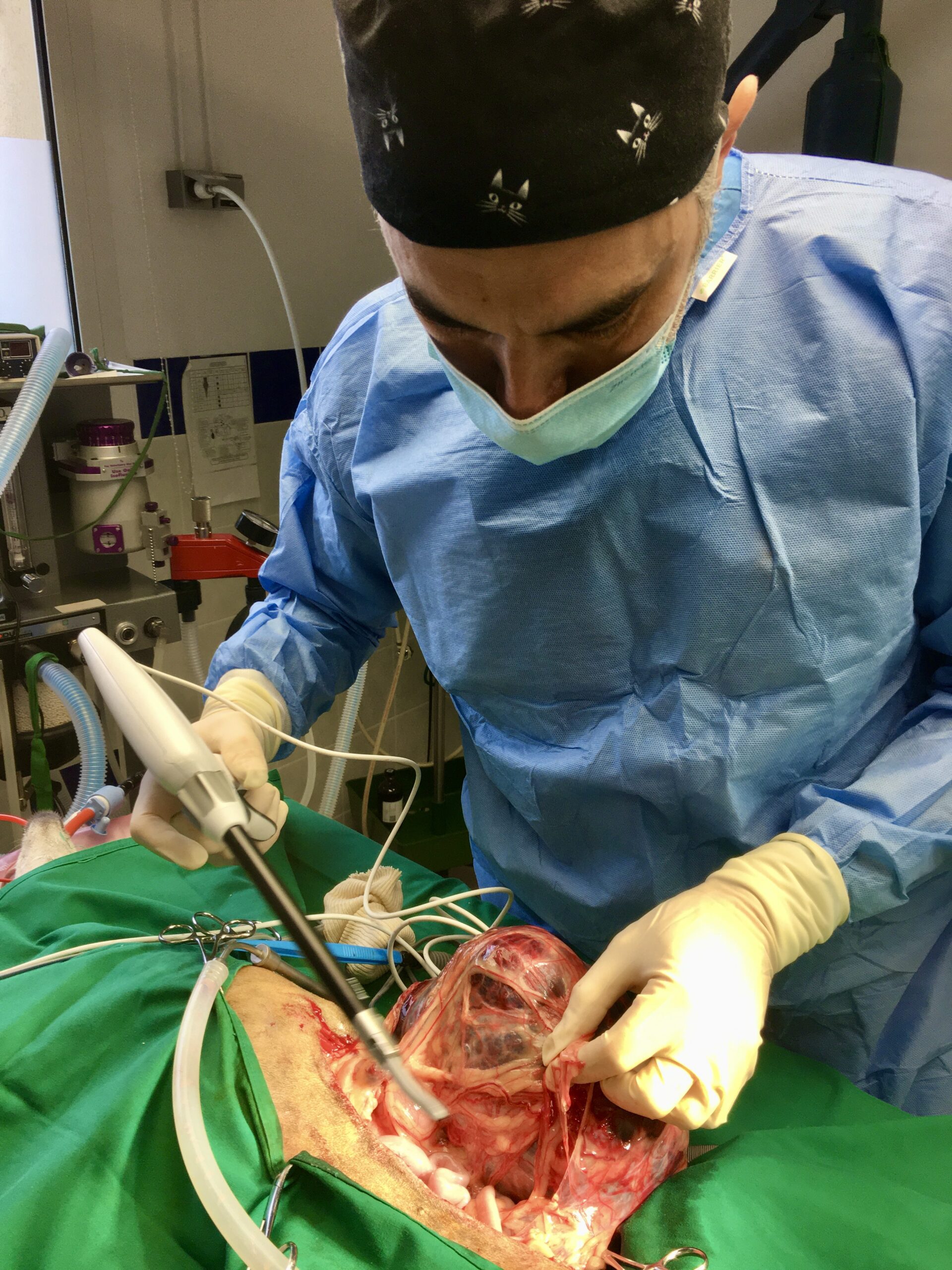

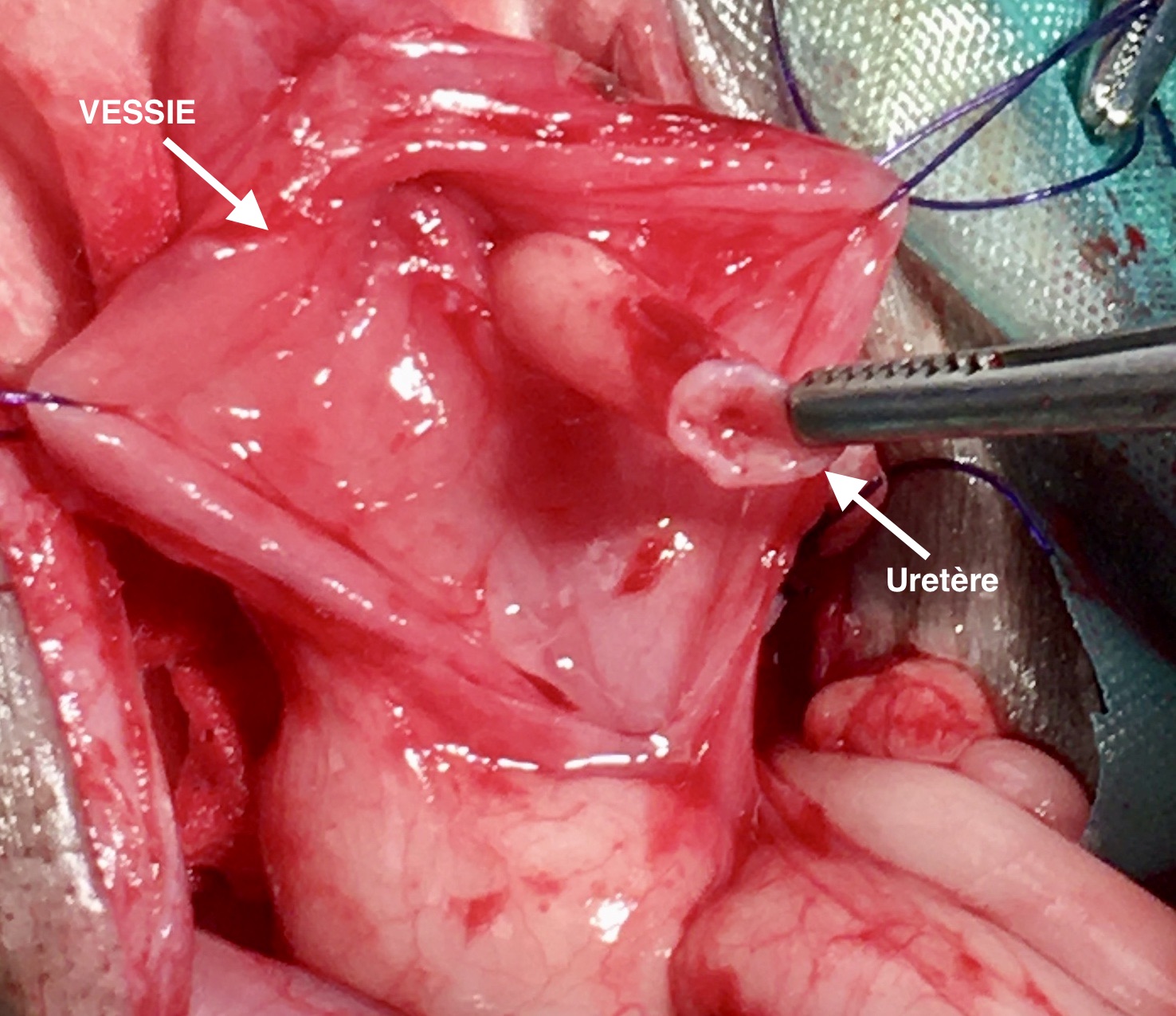

Et puis il y a des interventions plus spécialisées : exérèse de la vésicule biliaire (cholécystectomie), exérèse d’un ou plusieurs lobes du foie, notamment en cas de tumeur, correction d’un shunt porto-systémique (un vaisseau anormal « court-circuite » le foie), mise en place d’une dérivation (SUB) en cas d’occlusion d’un uretère par des calculs, ou encore repositionnement d’un uretère ectopique.

Bon, on ne va pas tout voir, sinon, comme il a été dit plus haut, on ne s’en sortira pas. On se contentera de donner quelques exemples, appareil par appareil. Allez, on y va.

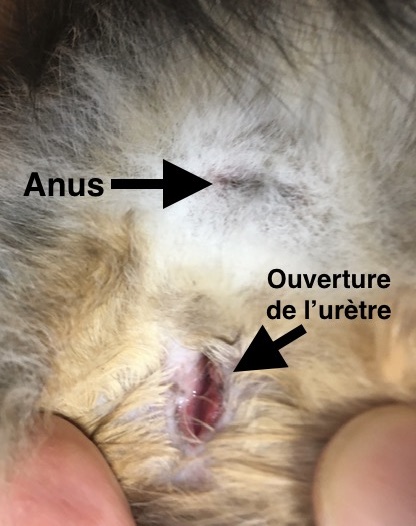

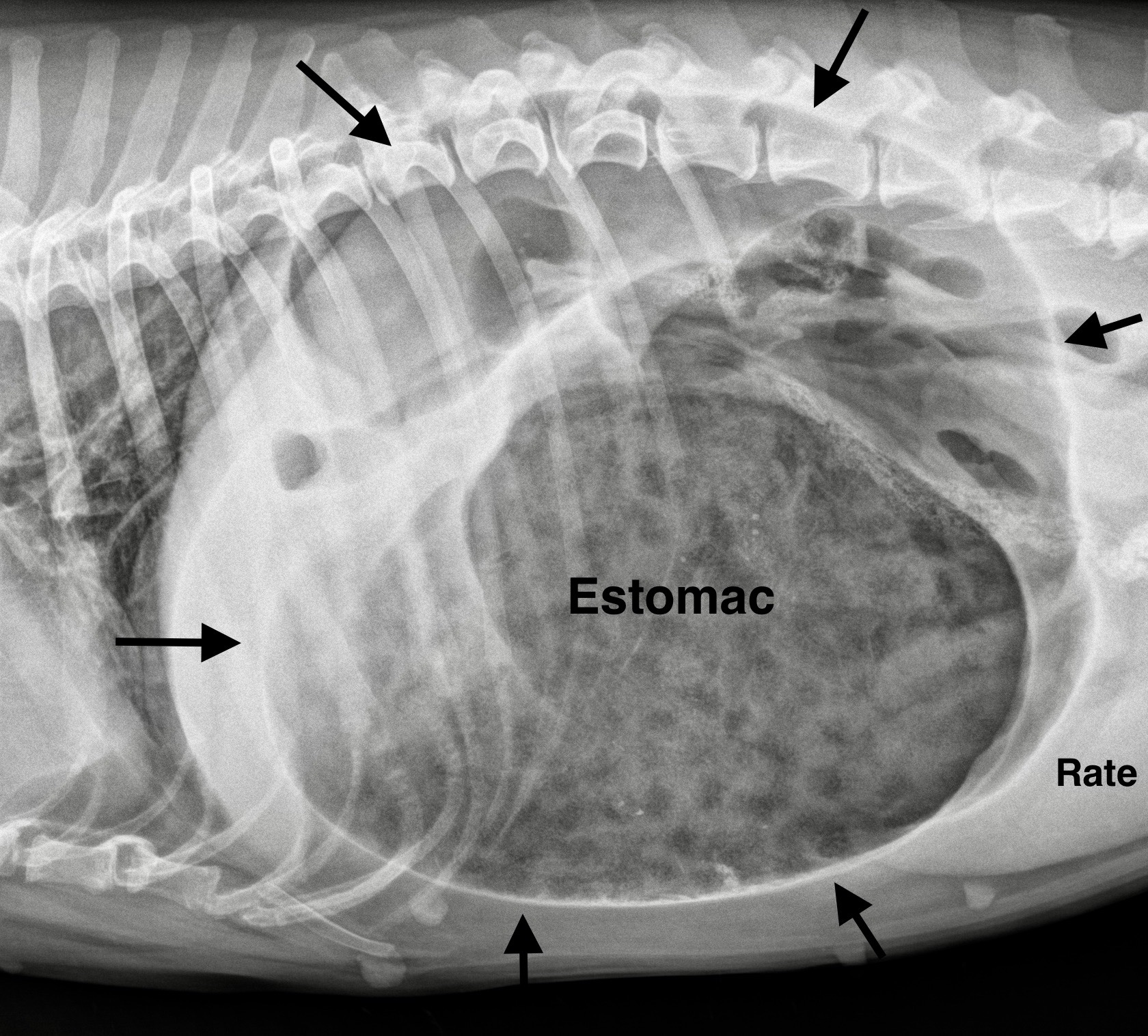

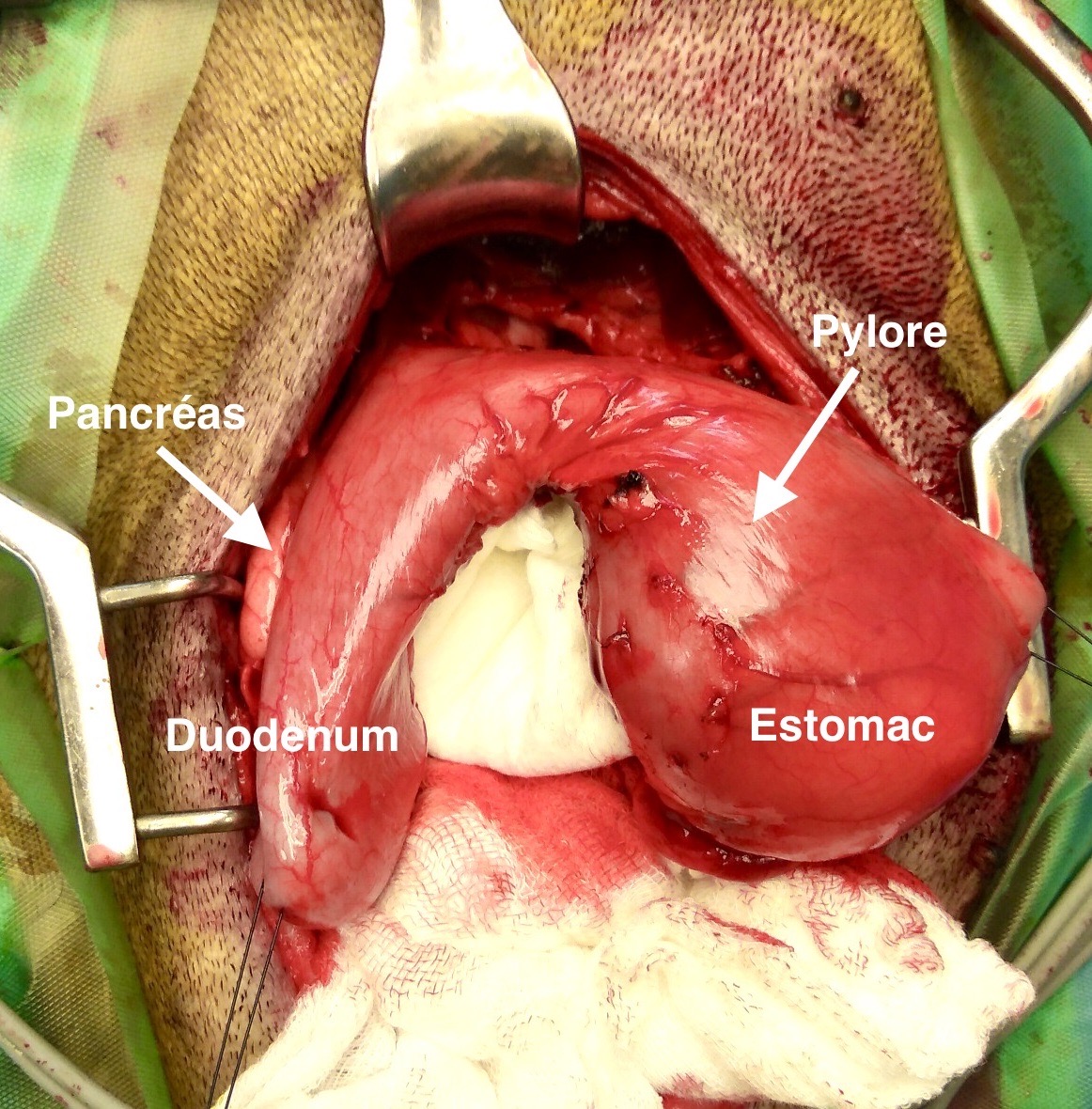

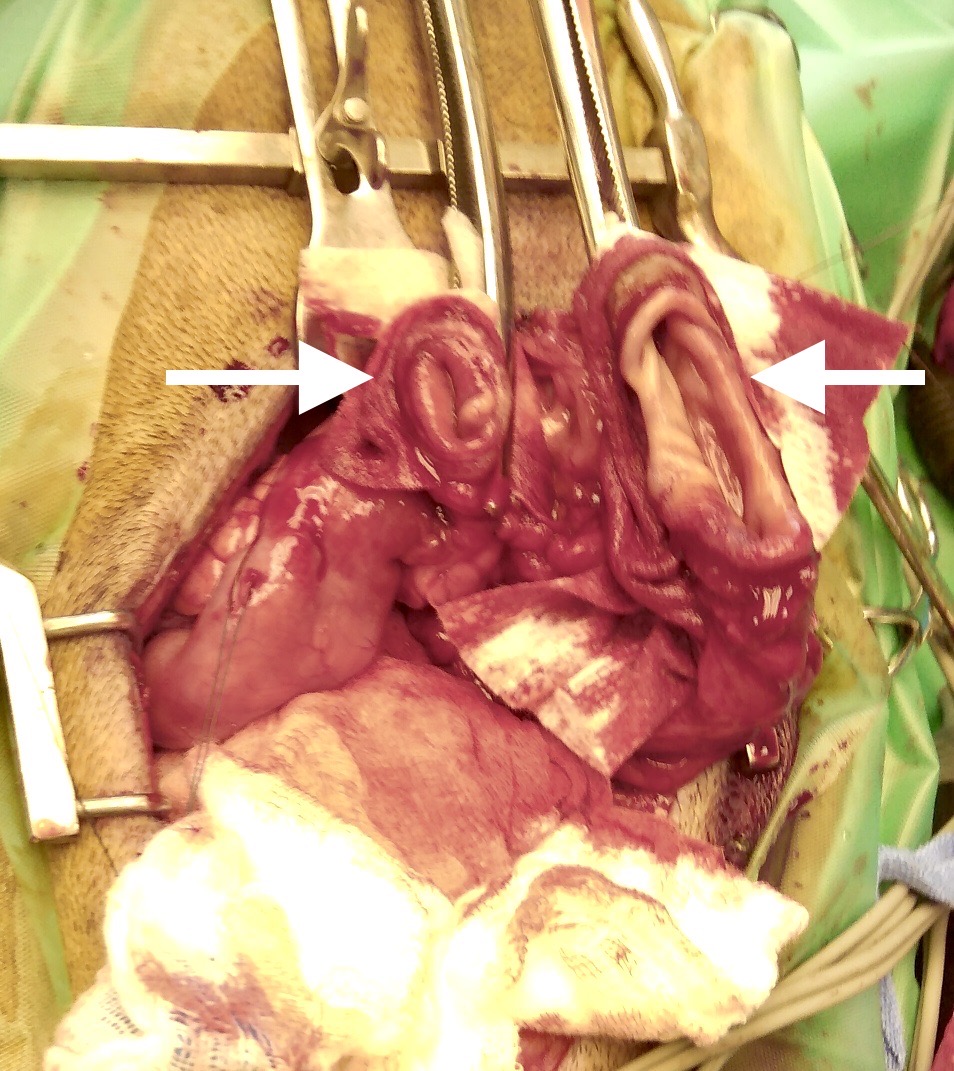

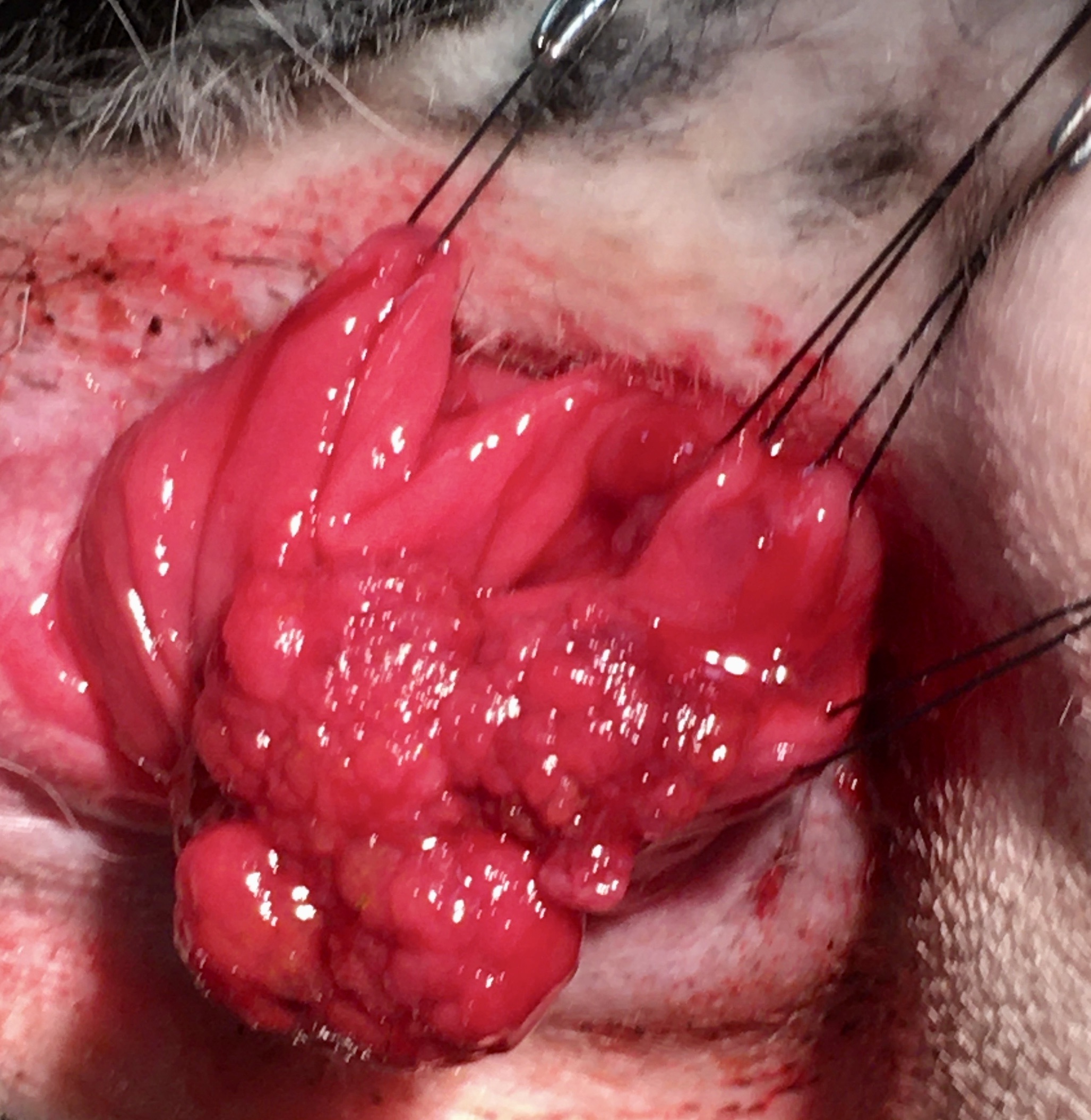

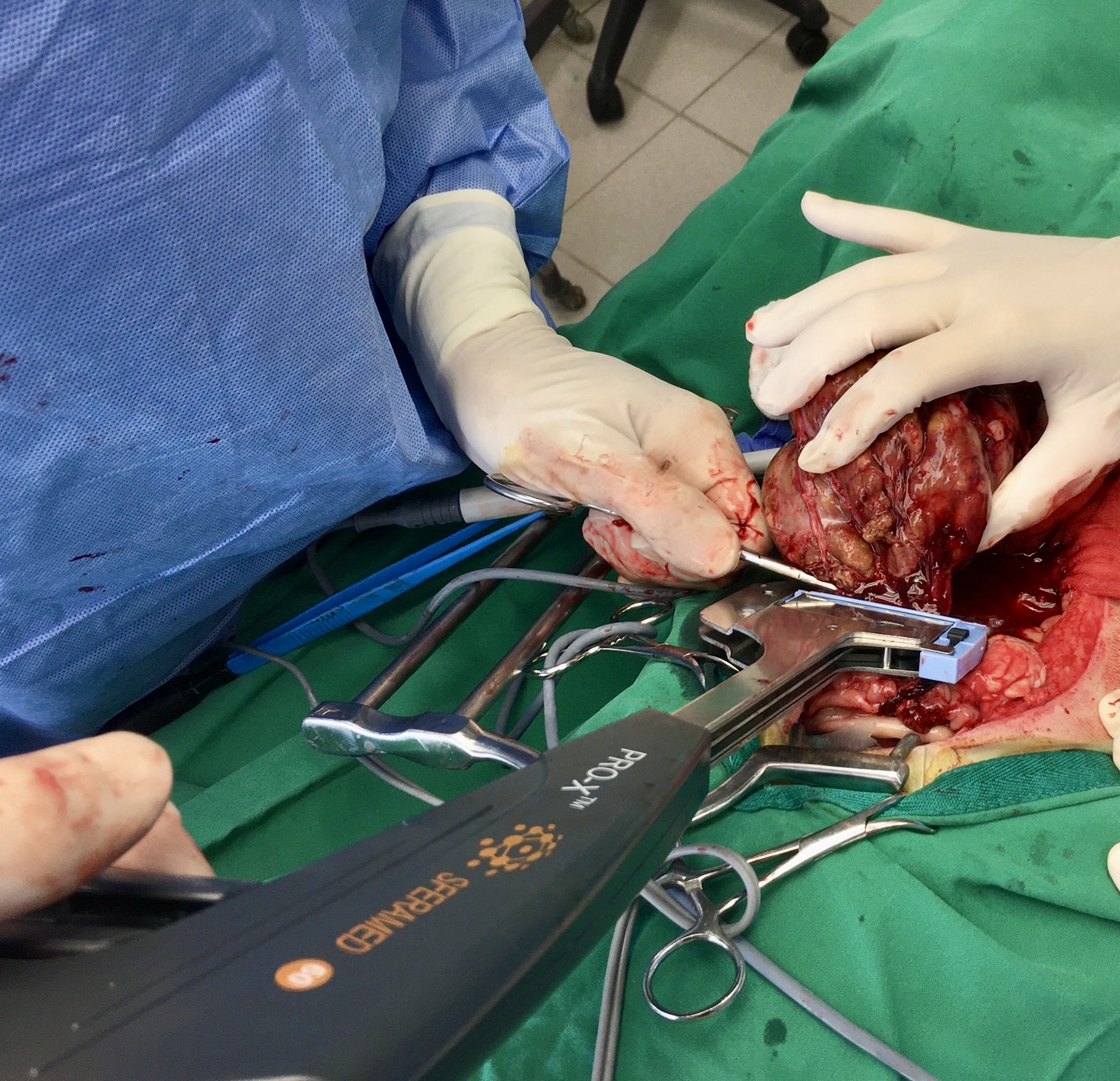

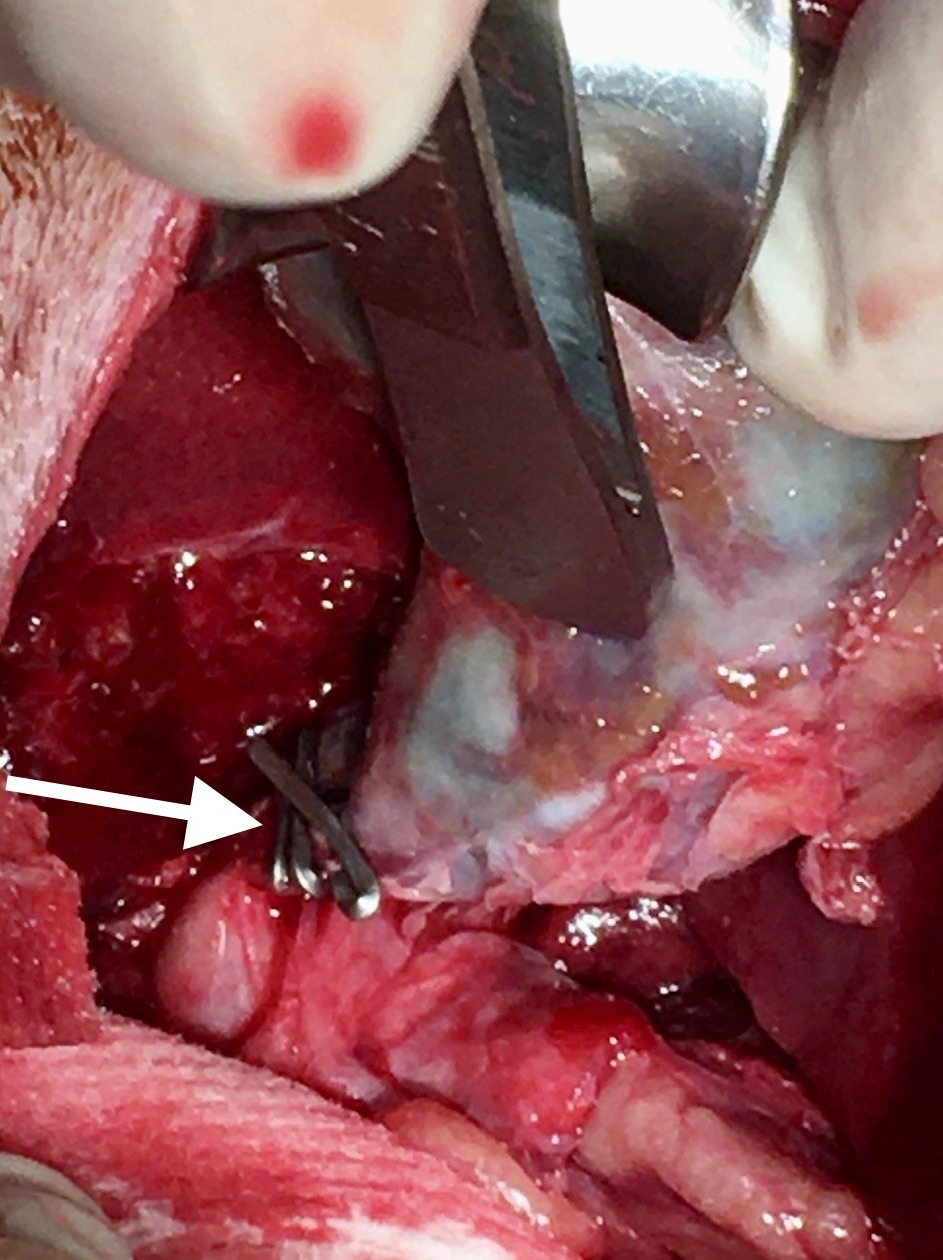

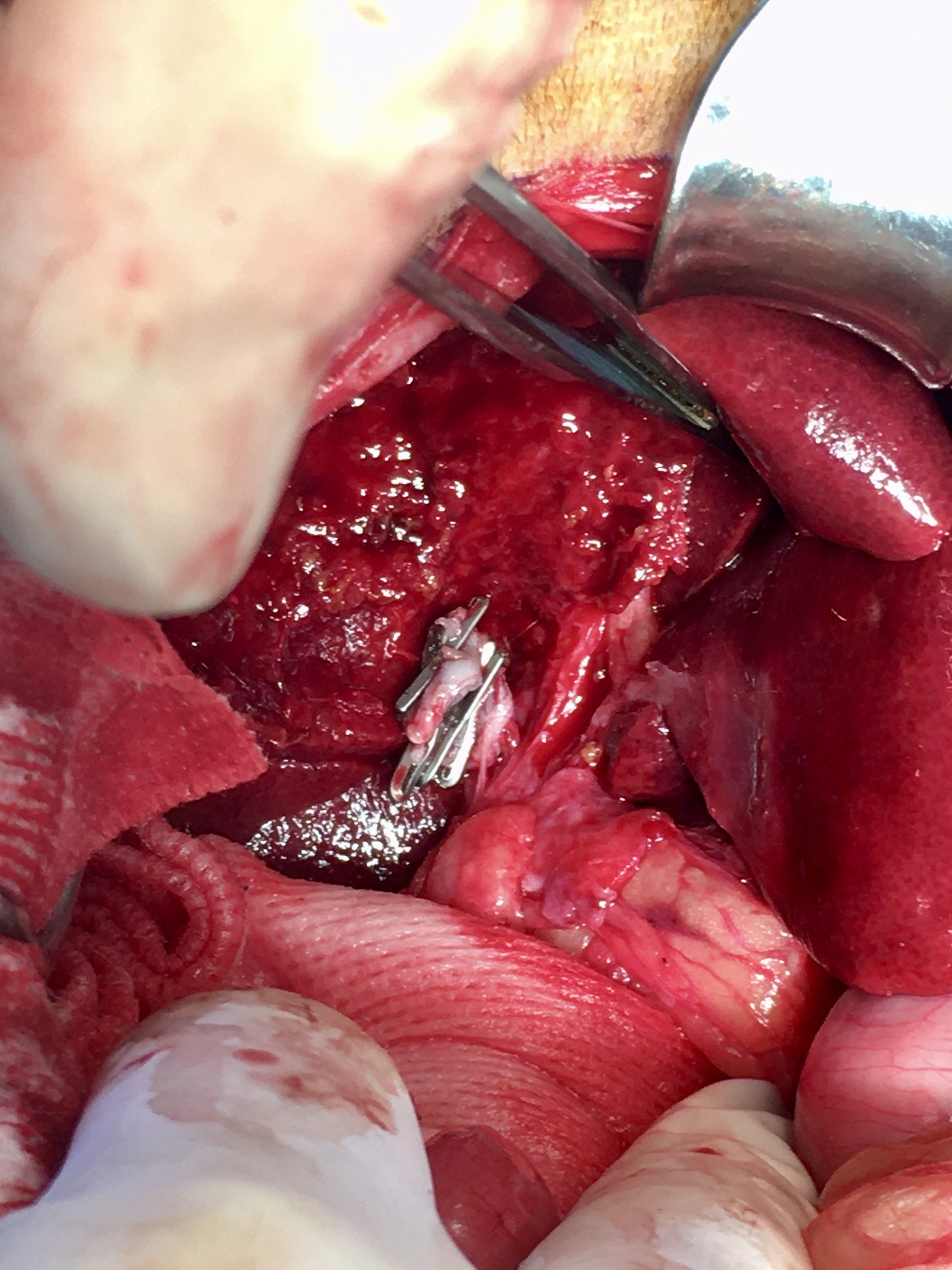

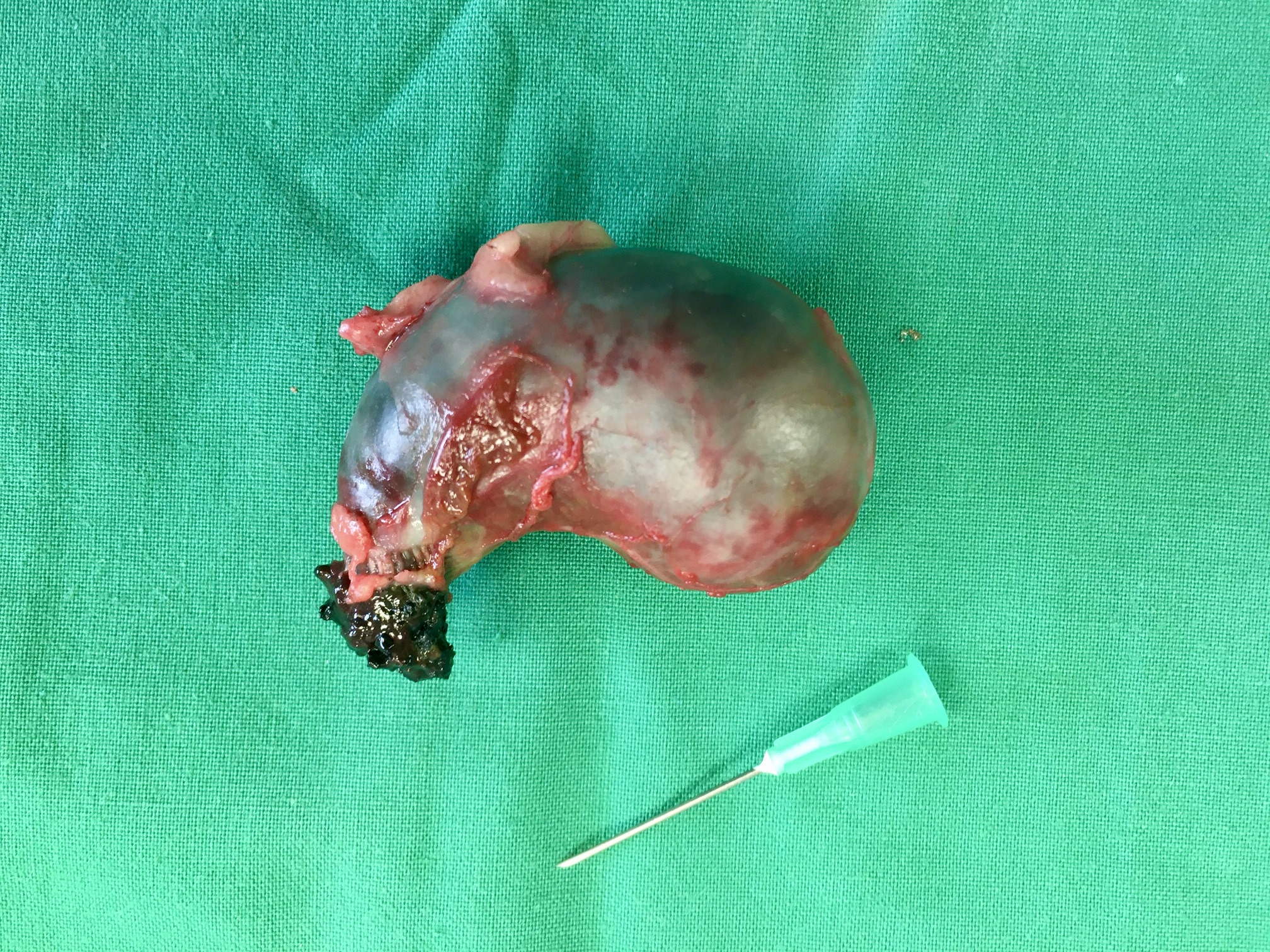

De gauche à droite et de haut en bas : intussusception intestinale, qui va donner lieu au retrait d’une bonne partie de l’intestin grêle, suivi d’une plicature d’une bonne partie de l’intestin restant ; gastrectomie (type Billroth) chez une petite bouledogue souffrant d’une gastropathie hypertrophique chronique du pylore ; exérèse d’une tumeur hépatique à l’aide d’une pince TA ; et transposition d’un uretère ectopique chez une jeune chienne qui semait des urines un peu partout dans la maison.

Il y a plein plein plein de choses à dire sur les chirurgies thoraciques, du coup ça prend plein plein plein de temps pour les écrire. Mais patience, ça arrive !

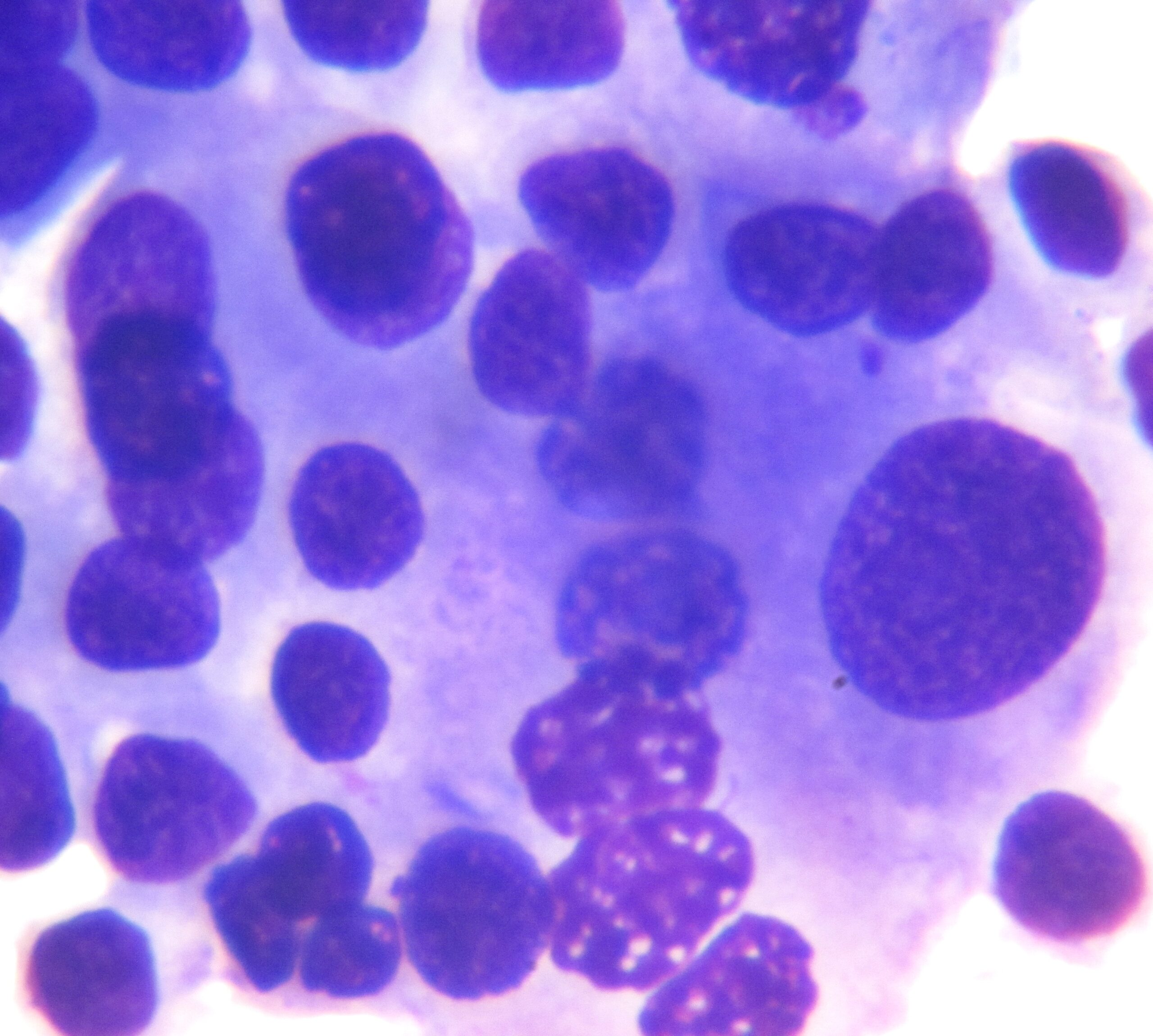

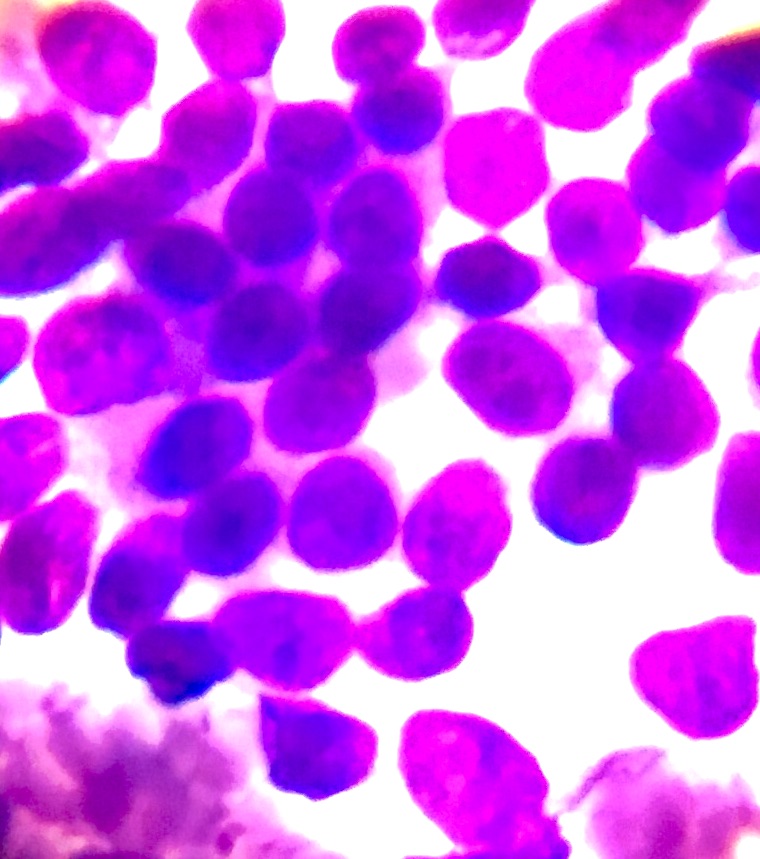

La chirurgie est finie, le dernier point de suture posé. Dans certains cas, les problèmes ne sont malheureusement pas terminés, par exemple lorsque l’intervention consistait à retirer une tumeur et que le laboratoire nous apprend quelques jours plus tard que celle-ci était maligne et qu’il faut s’attendre à une récidive, ou se préparer à entreprendre une chimiothérapie. D’autres patients auront un post-opératoire compliqué, du fait du la gravité du problème initial, ou parce que ce type d’intervention nécessite un suivi rigoureux : plaies multiples et profondes avec pose de drains, pose d’un SUB chez un chat avec des calculs urétéraux…

Dans la plupart des cas, heureusement, le plus dur est effectivement derrière nous. Alors, comment va se passer la suite ?

Le patient est amené en salle de soins où plusieurs personnes sont présentes en permanence et remarqueront tout de suite si quelque chose ne va pas. Chez les chiens, ainsi que chez les chats endormis pour des interventions longues, le sommeil a été entretenu par un gaz anesthésique, qui se dissipe rapidement dès qu’on cesse de l’administrer ; les premiers signes de réveil (clignement des yeux, tentatives pour expulser la sonde…), surviendront donc en quelques minutes, et après une demi-heure maximum, l’animal sera sur ses pattes et prêt à retourner dans son box en marchant. Les chats endormis pour des interventions simples et assez courtes (castrations, ovariectomies, petites sutures…), le sont généralement par une injection intra-musculaire, qui garantit un réveil tranquille et plus progressif. Malgré tout, si quoi que ce soit d’inquiétant se produisait (par exemple, une anomalie sur le tracé ECG pendant l’intervention), l’injection d’un « antidote » du produit utilisé en pré-anesthésie produirait un réveil quasiment immédiat – quoiqu’un peu agité.

Exemple de réveil d’anesthésie : Ina, sept mois, trottinant dans la clinique de Villevieille, moins de trois heures après la fin de sa stérilisation. A droite : la même, faisant des léchouilles à l’appareil photo.

Notre patient est maintenant bien réveillé dans son box. Si sa chirurgie était une intervention « de convenance » (stérilisation…) ou de courte durée (petite plaie…), si son état général était bon avant l’intervention… alors la sortie se fera le soir même. De toute façon, ne sortent le soir de l’intervention que les animaux parfaitement réveillés, qui se déplacent, montrent de l’intérêt pour la nourriture, et aucun signe de douleur. En revanche, les chiens, chats ou NAC ayant subi une intervention plus lourde (ovario-hystérectomie pour retirer un utérus plein de pus, entérotomie pour extraire un corps étranger de l’intestin…), même s’ils sont bien réveillés et manifestent bruyamment leur désir de rentrer à la maison, resteront hospitalisés jusqu’au lendemain. Troisième catégorie : ceux qui sont arrivés en mauvais état, par exemple avec une péritonite, suite à une perforation de l’intestin. S’ils sont arrivés couchés sur le côté et à moitié comateux, même si le problème a été réglé chirurgicalement, et que l’état de choc et la douleur ont été pris en charge, ils ne vont pas faire des saltos arrières dès le réveil. Ceux-là resteront donc hospitalisés, à la fois pour continuer à recevoir les soins qu’ils ne pourraient recevoir à la maison, (soins de drain, mise sous oxygène…), et dans l’attente d’un retour à un état général correct, estimé à la fois d’après l’état clinique (incluant la reprise de l’appétit), et si nécessaire par des examens complémentaires (normalisation de paramètres sanguins, contrôle échographique du site chirurgical dans l’abdomen…)

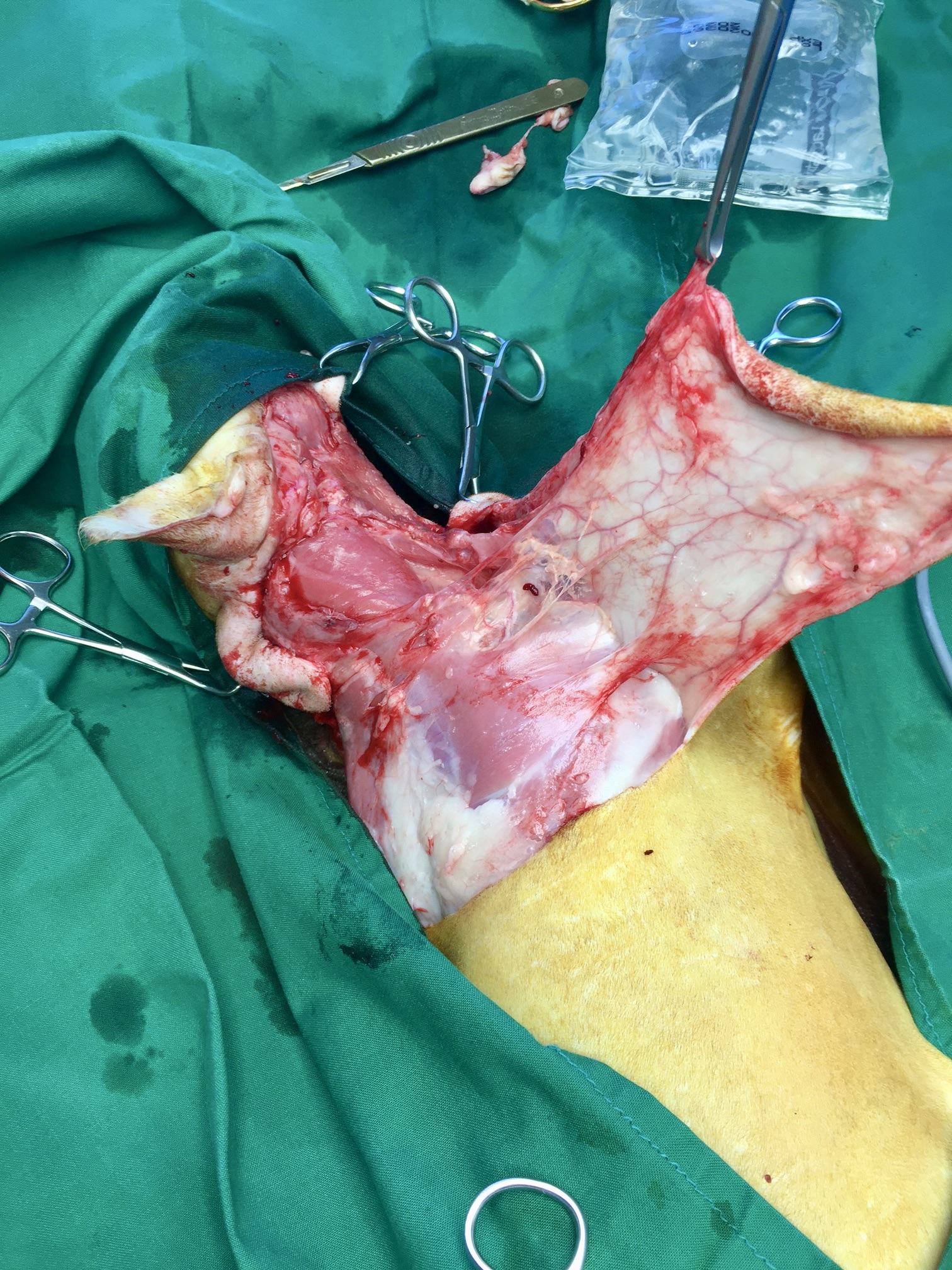

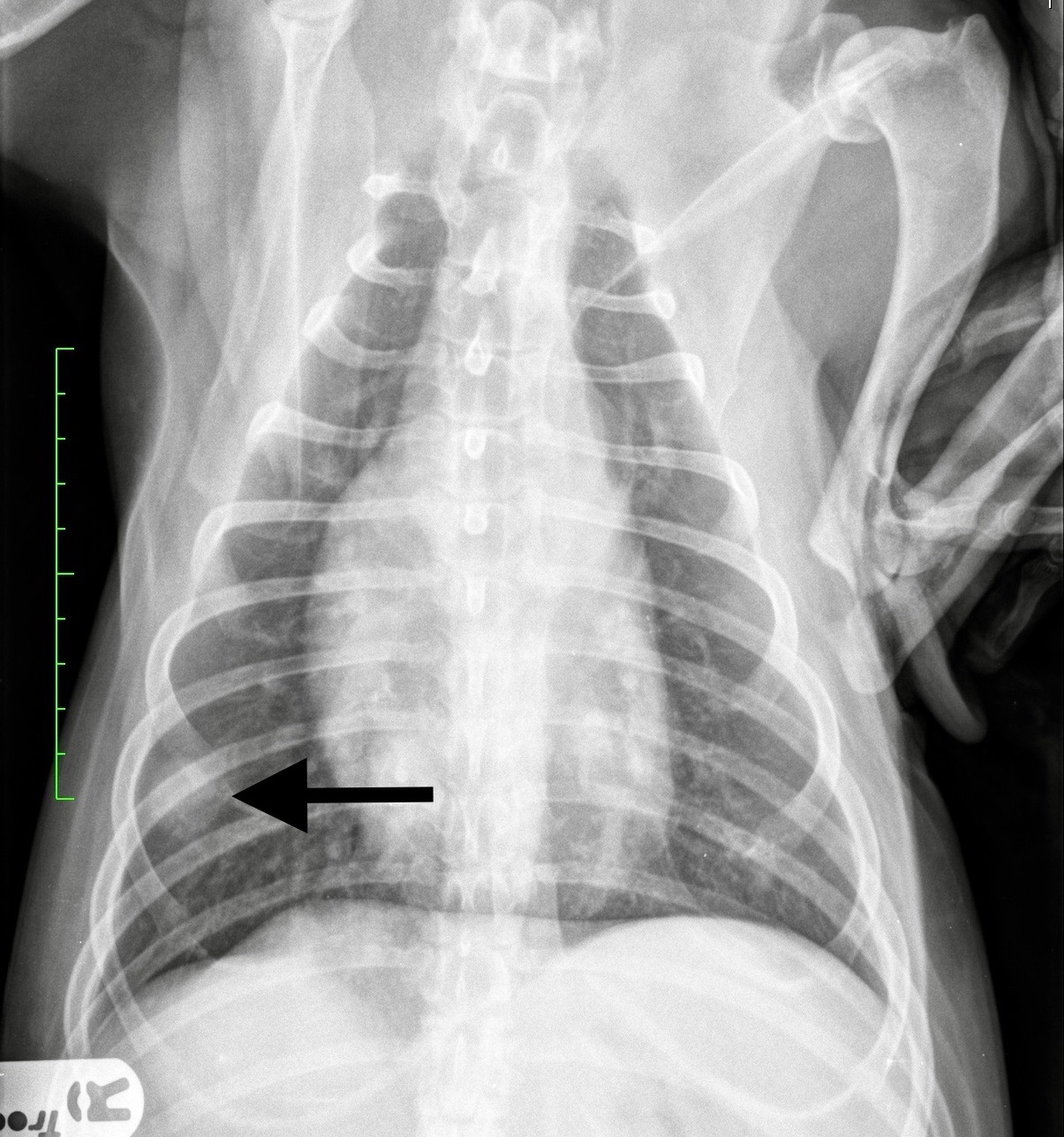

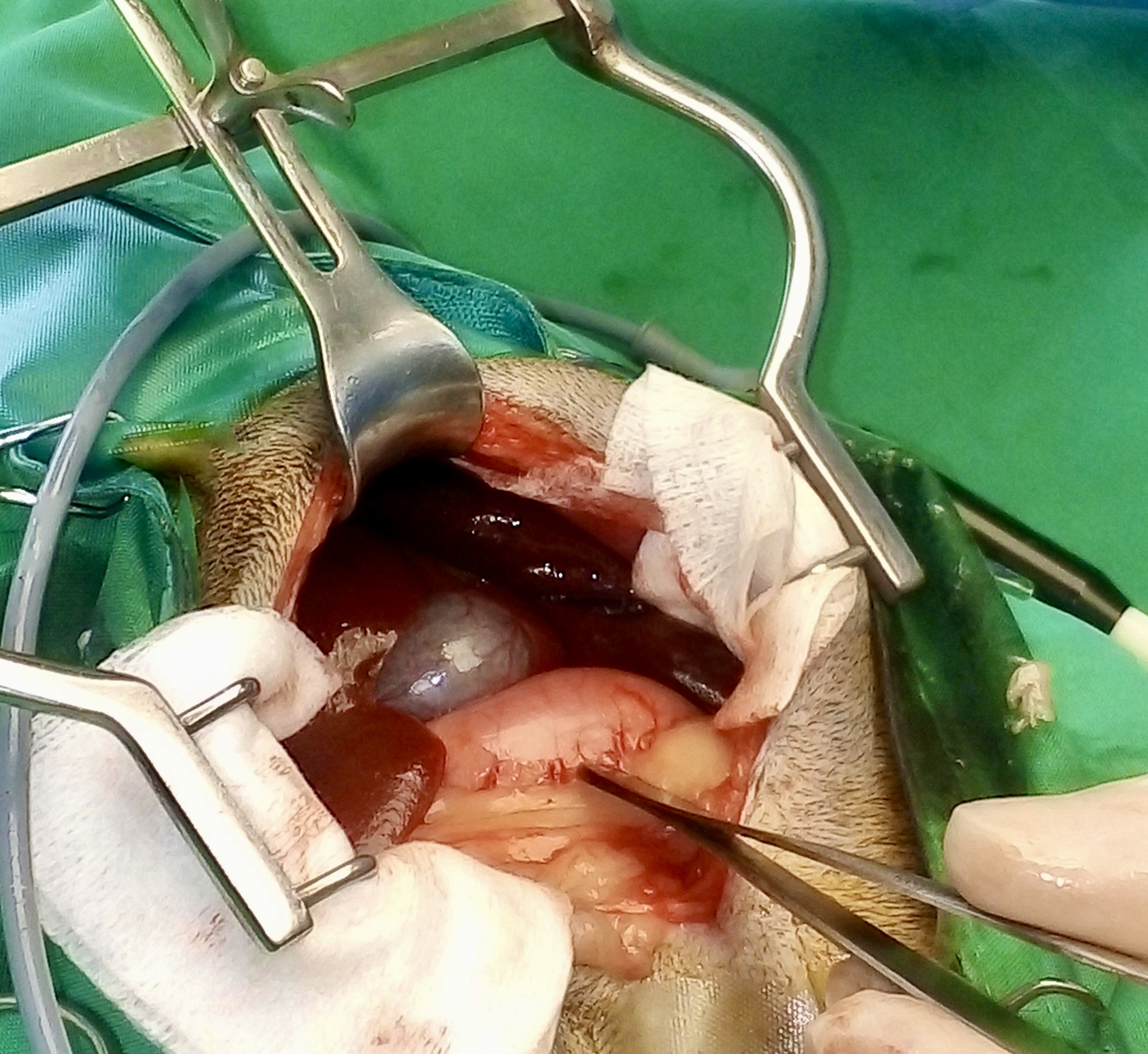

Cette minette est en phase de réveil après une grosse intervention pour une hernie diaphragmatique, c’est à dire que son diaphragme (la membrane qui sépare le thorax de l’abdomen), s’est déchiré, (la cause en est, le plus souvent, traumatique), et que des lobes du foie ou l’intestin sont allés se promener entre le cœur et les poumons, ce qui n’est évidemment pas idéal pour respirer. Sur la photo de gauche, on est dans l’abdomen et pourtant, un beau lobe pulmonaire bien rose est visible, soulevé par une pince, en haut et à gauche de l’image. A droite : l’intervention est terminée, mais on ne va pas se contenter d’un retour au box, comme après une simple castration ! La chatte est ici dans une cage à oxygène, toujours sous perfusion, et avec une lampe à infra-rouge pour éviter l’hypothermie.

A la sortie, des médicaments seront prescrits… ou pas. D’abord, des anti-inflammatoires et/ou antalgiques, pour les patients ayant subi des interventions pouvant générer des douleurs pendant plusieurs jours. Comme pour tout traitement, il faut évaluer le rapport bénéfices/risques, la prise d’anti-inflammatoires n’étant pas quelque chose d’anodin – même si ceux que nous utilisons aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec ceux dont nous disposions il y a vingt ou trente ans. C’est ainsi que pour un chat qui vient d’être castré, une injection unique juste avant l’intervention sera suffisante pour assurer l’absence de manifestations de douleur. En revanche, une chienne stérilisée aura droit à quelques jours d’anti-inflammatoires, tandis qu’un chat opéré, par exemple, pour une péritonite, sortira avec des antalgiques administrés à la fois en patch et par voie orale. Concernant les antibiotiques, le nombre croissant de bactéries résistantes aux traitements conduit à les utiliser de la manière la plus rationnelle possible… et à ne pas les prescrire s’il n’y en a pas besoin. (Vous savez, « les antibiotiques, c’est pas automatique… »). Donc, notre petit chat à castration, dont l’intervention parfaitement stérile n’aura pas duré longtemps, se passera d’antibiotiques, pour son bien à lui, et le bien du reste de l’humanité. En revanche, le même chat avec un horrible abcès plein de pus qui lui déforme la joue, rentrera chez lui avec sa plaquette d’antibiotiques !

![IMG_20200603_162800[1] copie](https://www.veterinaire-calvisson.fr/wp-content/uploads/2024/07/IMG_20200603_1628001-copie-1-scaled.jpg)