Dents blanches, haleine fraîche ! Ici, juste à la fin d’un détartrage (le gros tuyau orange en plein milieu, c’est la sonde trachéale utilisée à la fois pour l’anesthésie, et pour éviter les fausses déglutitions). Bon, l’idéal serait de conserver une bouche (presque) aussi belle sans jamais avoir à la détartrer : c’est l’objectif de l’hygiène dentaire dont nous allons parler dans cet article. Bonne lecture !

Pourquoi une hygiène dentaire ?

D’abord, et ce n’est pas rien, parce que ça se passe chez le chien exactement comme chez nous : sans hygiène dentaire, on se retrouve vite avec l’haleine du chacal et ça, ce n’est pas supportable bien longtemps, surtout si Youki adore faire des léchouilles sur la bouche (oups !) et dort la tête sur l’oreiller, entre ses deux propriétaires – une cause de divorce, assurément. Donc rien que pour ça…

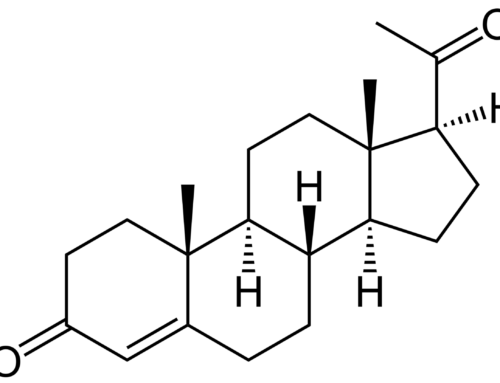

Bon, pour être un peu plus scientifique : contrairement aux humains, (enfin, la plupart d’entre eux), les chiens ne se brossent pas les dents le soir, avant d’aller se coucher. La conséquence en est la formation d’une plaque dentaire à la surface de l’émail des dents. Cette plaque dentaire est constituée d’une matrice de glycoprotéines et de polysaccharides, avec des bactéries à l’intérieur (on parle de biofilm bactérien). La multiplication de ces bactéries entraîne progressivement la minéralisation de la plaque dentaire, donnant ainsi naissance au tartre. A partir de là, la maladie parodontale est lancée ; en fait, il ne s’agit pas d’une, mais de deux maladies : la gingivite, (une inflammation des gencives, réversible), et la parodontite, (un décollement des gencives avec constitution de poches, où les bactéries se multiplient et produisent des toxines à l’origine de la destruction de l’os alvéolaire). La parodontite est irréversible, et aboutit au déchaussement, puis in fine à la chute de la dent. Cerise sur le gâteau, bactéries et toxines ne resteront pas toujours sagement confinées dans leurs alvéoles, et iront parfois s’aventurer ailleurs dans l’organisme, notamment du côté du cœur, où elles seront à l’origine d’endocardites. Pour les propriétaires, on l’a vu, le seul effet perceptible de tout cela se limite longtemps à la mauvaise haleine que Youki leur souffle à la figure quand il leur fait des léchouilles, mais les conséquences de la maladie parodontale pour le chien dépassent donc de loin un simple problème d’odeur.

Autre chose à savoir : ce n’est pas un scoop, la vie est injuste et tous les chiens ne sont pas égaux devant l’accumulation de tartre et la maladie parodontale (MP).

Le principal facteur favorisant est la taille. Vous avez peut-être eu l’occasion de vous en rendre compte, mais les chiens qui sentent mauvais de la bouche sont plus souvent des Yorks que des Bergers allemands. Une étude menée aux Etats-Unis à partir de trois millions de dossiers médicaux, avec soixante races représentées, a confirmé cette constatation. Les grands vainqueurs (ou les grands perdants ?) en matière de maladie parodontale sont les chiens de races naines (< 6,5 kg), avec 4,4 fois plus de risques d’être diagnostiqués avec une maladie parodontale que les chiens de grande race (> 25 kg). Parmi les races naines, le York se distingue particulièrement, suivi de près par le Bichon maltais, le Caniche miniature, le Papillon, le Loulou de Poméranie et le Caniche toy, tandis que Pékinois, Shih tzu et Pinscher miniature sont moins concernés : à l’âge de 60 mois, un York a ainsi un risque de présenter une MP trois fois plus élevé qu’un Pékinois.

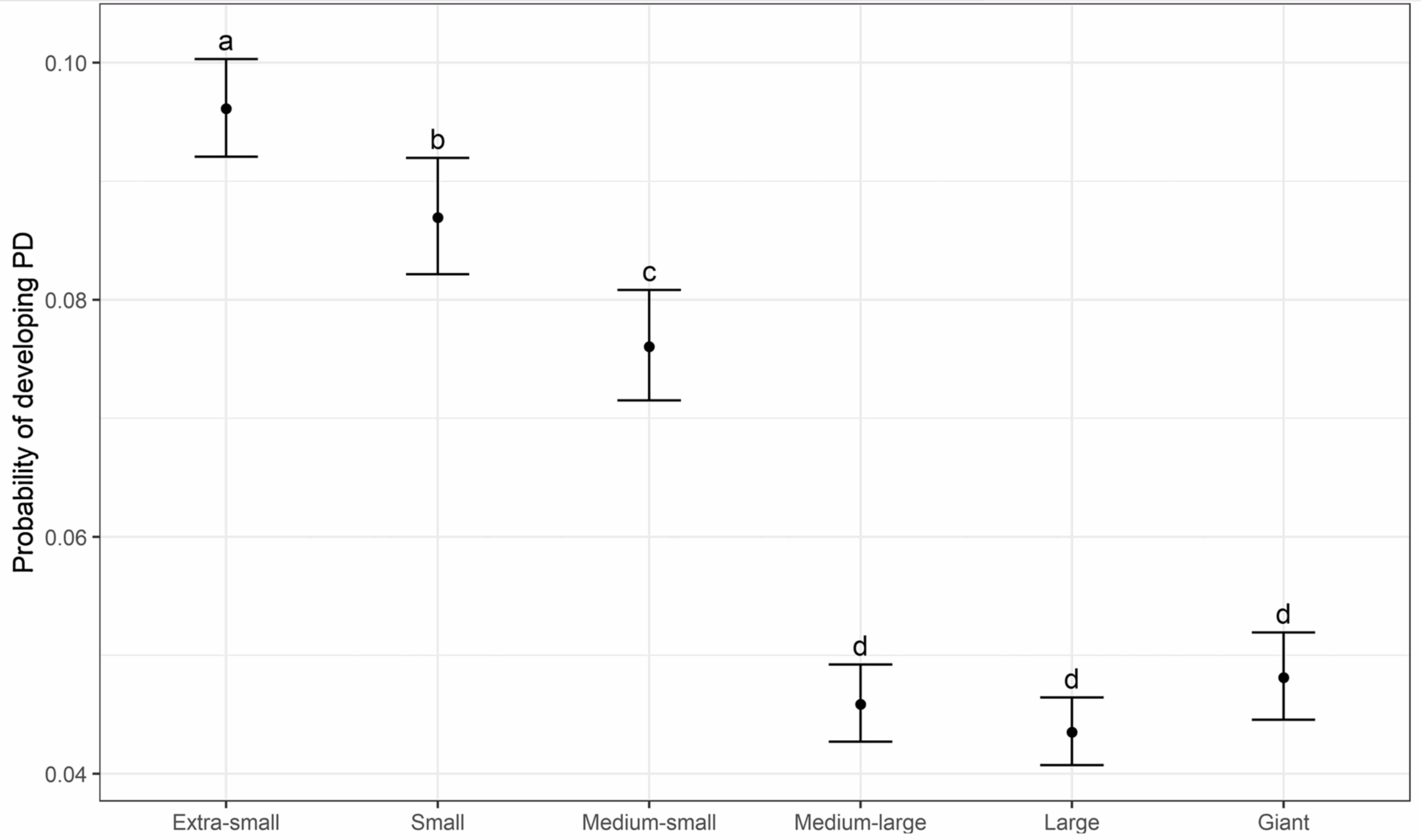

Globalement, les chiens les plus à risque de présenter une maladie parodontale sont donc, par ordre décroissant, les chiens de races naines (< 6,5 kg), petites (6,5-9 kg) et moyennes-petites (9-15 kg), très loin devant les races moyennes-grandes (15-30 kg), grandes (30-40 kg) et géantes (> 40 kg), entre lesquelles il n’existe pas de différence significative.

Tableau ci-dessus : probabilité de développer une maladie parodontale à l’âge de 60 mois, en fonction des races classées par catégorie de taille. Publié dans : C. Wallis & Coll : Association of periondotal disease with breed size, breed, weight, and age, in pure-bred client-owned dogs in the United-States. The Veterinary Journal, 2021, Sep : 275.105717.

Quelques particularités dans chaque catégorie : les Jack Russels sont les moins à risque dans la catégorie Petites races (2,5 fois moins de risque que les teckels, qui remportent la palme) ; dans la catégorie Moyens-petits, les Cavaliers King Charles, (qui cumulent, les pauvres, en plus de leurs fréquents problèmes cardiaques), sont 8 fois plus à risque que les Bouledogues français, pour une fois plutôt épargnés ; dans la catégorie Moyens-grands, la palme revient au Basset-Hound, suivi de peu par le Caniche moyen, avec un risque 10 fois supérieur au Bouledogue anglais ; et parmi les Grandes races, une curieuse prédominance des Greyhounds, avec un risque de 14 et 35 fois supérieur à celui des autres chiens de sa catégorie… voire de chiens de beaucoup plus petit format ! Mais l’auteur de l’étude insiste sur le fait que la population de Greyhounds étudiée est assez particulière, dans la mesure où il s’agissait essentiellement de chiens retraités des champs de course nord-américains, ayant donc connu un mode de vie, un régime alimentaire… différents de la plupart des chiens. Concernant les races les plus épargnées, toutes catégories confondues, on trouve les Border Collies, Bergers allemands, Labrador Retrievers, et Staffordshire Bull Terriers.

Liée d’une certaine manière à la race, la forme de la bouche joue un rôle dans l’entartrement des dents et le développement de la maladie parodontale. C’est ainsi que les chiens de petite race ont proportionnellement des dents plus grandes que les chiens de grande taille, avec comme conséquence plus de place occupée par les dents dans la bouche, donc une plus grande surface pour le dépôt de plaque dentaire, et une plus grande surface de contact entre les dents et les gencives, ce qui augmente le risque et les conséquences d’une inflammation. En plus, toujours du fait de leurs dents proportionnellement plus grosses, les petits chiens ont moins d’os alvéolaire que les chiens de grande race, la destruction de l’alvéole n’en étant donc que plus facile. Par ailleurs, si les petits chiens ont des dents proportionnellement plus grandes, ils ont aussi une mandibule proportionnellement plus petite (moins haute), alors logiquement, une inflammation plus forte sur un os plus petit aura plus de répercussions, pouvant aller jusqu’à la fracture le la mandibule ! Bon, tout cela incite quand même à surveiller la bouche de son petit chien.

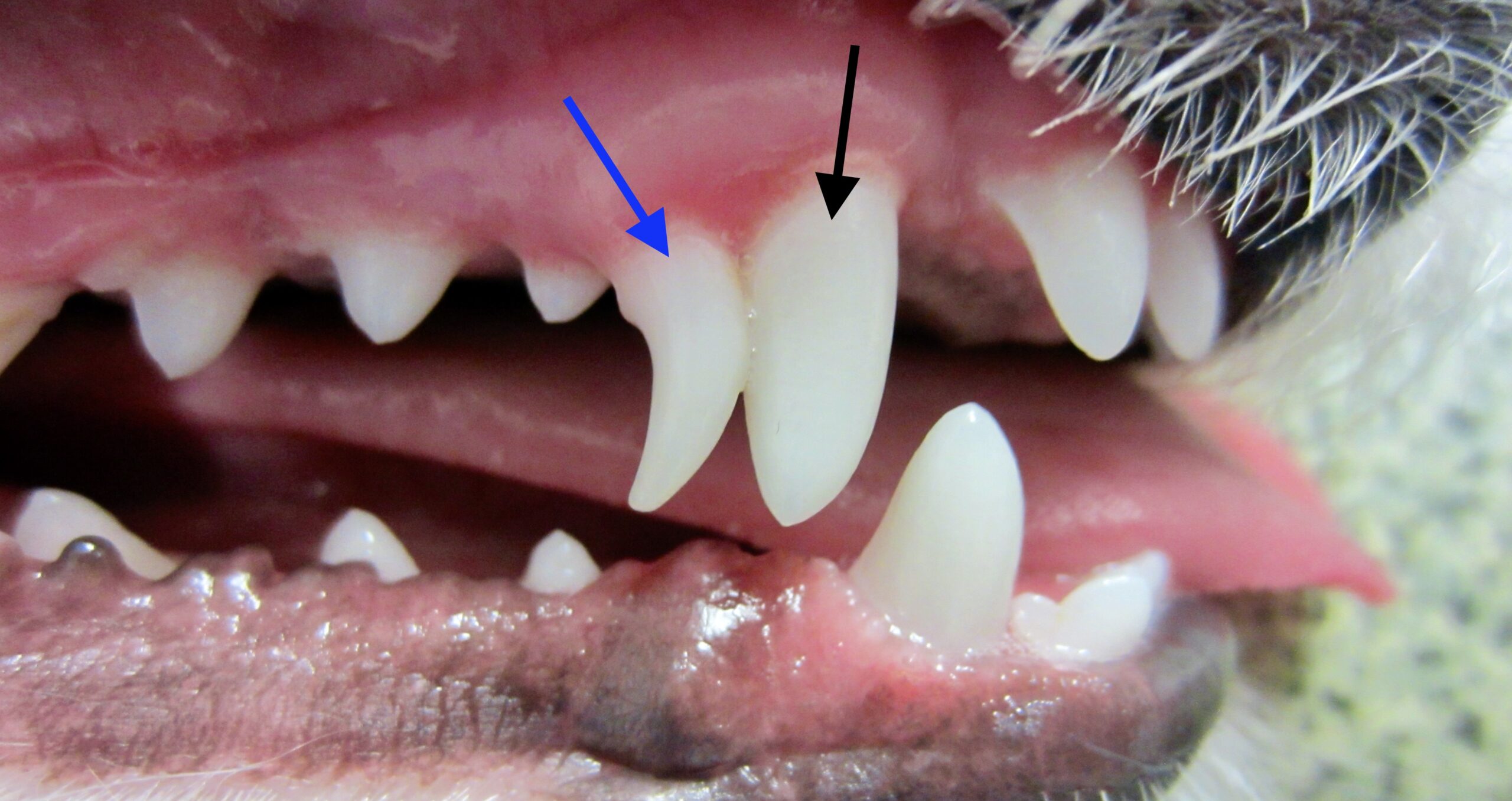

Autres anomalies de forme de la bouche, pouvant favoriser tartre et maladie parodontale, les malocclusions : comme les dents s’imbriquent mal quand le chien mâche, la plaque dentaire est moins bien éliminée. D’autre part, à chaque mastication, les dents mal positionnées viennent heurter les dents d’en face, et ces ébranlements/traumatismes répétés peuvent finir par léser le parodonte. On peut aussi mentionner la persistance des crocs de lait, avec une accumulation précoce de débris alimentaires et parfois de poils entre la dent de lait et la dent définitive, le tout vite transformé en un magma purulent un peu répugnant. (Voir la photo ci-dessous, avec une bouche encore propre… mais qui, si on ne fait rien, ne le restera pas très longtemps !). Et pas de chance, décidément, ce sont les chiens de races petites ou naines qui présentent le plus souvent malocclusions et persistance des crocs de lait !

Une douleur dans la bouche, quelle qu’en soit l’origine, en empêchant le chien de mastiquer correctement, est un autre facteur de risque.

L’alimentation joue bien sûr un rôle, mais on en reparle plus loin.

Enfin, le surpoids et l’âge interviennent aussi dans le développement du tartre et de la maladie parodontale : c’est comme ça, plus on est vieux et gros, plus le tartre s’accumule et les dents se déchaussent…

Un exemple de persistance des crocs de lait : celui-ci (flèche bleue), aurait dû tomber, mais il est toujours solidement accroché à son maxillaire, alors que le croc définitif (flèche noire) est déjà entièrement sorti. Là, il n’est pas inutile de brosser, parce qu’outre l’intérêt de commencer à habituer le chiot à cette manipulation, le tartre commence à s’installer très précocement dans ce cas de figure. Et si on ne fait rien, (en l’occurrence extraire le croc de lait), cette bouche toute jolie et ses dents encore bien blanches ne le resteront pas très longtemps !

Voilà, maintenant qu’on a vu comment ça fonctionne, nous avons tous les éléments théoriques pour mettre en place une bonne hygiène dentaire – parce qu’évidemment, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. A commencer dès le plus jeune âge… ou tout de suite après un détartrage, s’il a fallu en passer par là. Bien penser à ce sujet que la plaque dentaire commence à se redéposer huit heures à peine après le détartrage, donc si on ne fait rien, en six mois, la bouche sera revenue dans le même état qu’avant ! Concrètement, l’hygiène dentaire fera appel aux brossages (surtout !), à l’alimentation, (aliments durs ou mous, os ou pas os… on va en parler), aux produits d’hygiène dentaire, aux antiseptiques buccaux… A noter que cette page reprend, (avec quelques suppléments), toute la partie prévention de la « Fiche maladies » consacrée à la maladie parodontale, où vous trouverez, en outre, la description des mécanismes, des symptômes, et le traitement de cette affection. Nous ne décrirons ici que la partie « Hygiène », pour conserver, (idéalement), d’aussi belles dents que sur la photo en tête d’article !

Pour avoir une petite idée d’à quoi ressemble une maladie parodontale : à gauche, des dents recouvertes de tartre, déchaussées, avec une nappe de pus qui sourd de l’espace sous-gingival (flèche)… en plus, on distingue un épillet au milieu. A droite, un croc largement déchaussé. La gencive est très enflammée, la base du croc couverte d’une substance pâteuse et suppurée, et on devine le départ d’une poche entre la gencive décollée et la racine du croc. Et accessoirement, là aussi, un épillet émerge de derrière la dent ! Quand on voit ces images, on comprend aisément que des bactéries puissent partir dans la circulation pour essaimer à distance, et que tout cela puisse libérer quelques toxines !

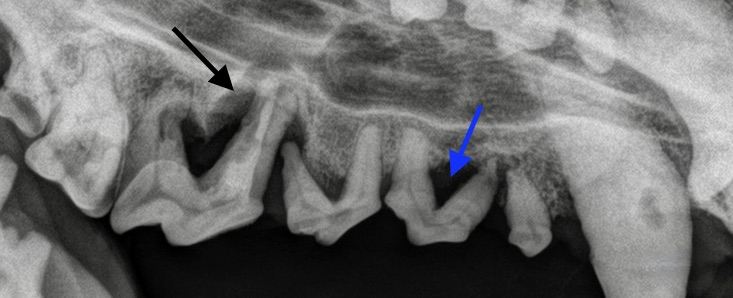

Sur cette radiographie dentaire, la lyse de l’os alvéolaire est particulièrement visible autour de la racine la plus craniale de la carnassière supérieure (= la 4ème prémolaire), sous la forme de cette cavité noire ou gris foncé dans laquelle flotte littéralement la racine (flèche noire). Les deux prémolaires juste en avant (à droite sur la radio) sont également bien déchaussées. Normalement, il ne devrait pas y avoir ce triangle noir entre les deux racines (flèche bleue) : l’os devrait venir jusqu’en haut de ces dernières. Bref, toutes ces dents ne tiennent plus que par quelques millimètres à l’extrémité de leurs racines, et sont mûres pour tomber !

Brossages, brossages, brossages !

Il n’y a pas de secret : s’il existait un meilleur moyen d’entretenir nos dents que de les brosser plusieurs fois par jour, du genre une pastille miracle à prendre une fois par semaine, ça se saurait, et les industriels s’y seraient déjà jetés dessus. Mais la pastille miracle n’existe pas, donc, il faut se faire à l’idée : pour l’instant du moins, on n’a pas trouvé mieux que le brossage, et chez le chien, c’est pareil.

Une étude a montré une réduction de près de 50 % de la plaque dentaire, chez des beagles dont les dents étaient brossées quotidiennement avec un gel dentaire contenant de la chlorhexidine. La probabilité pour un chien de rencontrer des problèmes buccaux est de 16 % chez ceux qui bénéficient d’un brossage de dents quotidien, contre 37 % de ceux qui ne reçoivent aucune hygiène dentaire.

Alors évidemment, je vous entends d’ici : mais comment diable vais-je m’y prendre pour brosser les dents à Youki ? Quelques éléments de réponse ci-dessous :

Avec quel dentifrice ? Il existe des dentifrices pour chien, alors autant les utiliser, et on n’écrit pas ça pour faire plaisir aux fabricants. D’abord, les dentifrices pour chien ont un goût… qui plaît aux chiens, genre poulet, alors que si on essaye de leur brosser les dents avec un dentifrice bio à la menthe haleine fraîche… pas sûr qu’ils apprécient. Et si on doit brosser les dents de son chien régulièrement, c’est mieux qu’il voie arriver le tube en se léchant les babines, plutôt qu’il parte en courant, sinon on ne tiendra pas le rythme bien longtemps.

Autres raisons d’utiliser un dentifrice spécifique : le chien, il ne va pas se gargariser, bien se rincer la bouche et recracher dans le lavabo : il va tout avaler ! Et le fluor avec, si c’est un dentifrice au fluor – ce qui n’est pas forcément idéal. Par ailleurs, les dentifrices pour chien sont plus abrasifs que les nôtres, parce qu’on dira ce qu’on voudra, on ne croise pas beaucoup de gens avec des paquets de tartre comme sur les photos qu’on a vues plus haut, donc on a intérêt à être énergique sur la plaque dentaire. Et puis pas mal de dentifrices vétérinaires contiennent de la chlorhexidine, un antiseptique qui permettra une diminution de la plaque dentaire – donc de la maladie parodontale – en réduisant le nombre de bactéries.

Avec quelle brosse ? Là, pas de réponse scientifique : c’est la brosse que le chien préfère, ou celle qui vous semble la plus pratique. En général, il y a une brosse fournie avec chaque boîte de dentifrice, donc on peut déjà commencer avec celle-là. Il existe aussi des doigtiers, qu’on trouve également dans la plupart des boîtes de dentifrice avec la brosse, et qui sont souvent plus faciles d’emploi, surtout au début, quand le chien n’est pas encore habitué. Si le doigtier est tout lisse ou presque, forcément, ce ne sera pas très efficace. Plutôt privilégier un doigtier avec des petites pointes souples, ou des petites aspérités, ce qu’on appelle « brosse à doigt », ou « brosse à dents à doigt ». Pour un tout petit chien, on peut se procurer une brosse à dents pour bébé. Après, vous pouvez essayer de mettre votre brosse à dents électrique dans la bouche de Snoopy, mais ça risque d’être un peu rock’n roll.

Un dernier point : il vaut mieux éviter de recycler pour le chien la vieille brosse à dents usagée qu’on s’apprêtait à jeter à la poubelle ! elle ne doit plus brosser grand chose et en plus, elle est sans doute pleine des bactéries récoltées derrière nos dents du fond, qu’on va peut-être éviter de refiler à Youki.

Un exemple de kit de brossage de dents, avec une brosse, et un doigtier pour les chiens qui auraient du mal à tolérer la brosse (surtout au début).

Comment on s’y prend ? Règle numéro 1 : on se facilite la vie : pas de brossage de dents à quatre pattes par terre, au milieu du couloir, cramponné à une créature qui essaye de s’enfuir ! Si vous pouvez poser le chien sur une table non glissante, ou éventuellement sur vos genoux, c’est mieux. Bon, évidemment, si c’est un dogue allemand… ce sera par terre. Règle numéro 2 : le brossage est inclus dans un rituel : toujours au même moment de la journée, si possible en association avec d’autres activités auxquelles le chien est déjà habitué : avec le brossage, après le repas, (comme chez nous !), avant ou après la promenade… Pour le chien, ce ne sera qu’une extension du rituel, et pour vous, cela vous évitera d’oublier ! Evidemment, le brossage est suivi d’une récompense : caresses, jeu, barre à mâcher… Concernant le brossage lui-même, eh bien on fait un peu comme pour nous : des mouvements de haut en bas (plutôt sur les dents de devant) ou circulaires (c’est plus facile sur les dents du fond), surtout sur la face externe des dents, et si le chien est bien habitué (voir plus loin, l’intérêt de commencer jeune), on peut passer aussi sur la face interne. Le frottement répété de la langue sur la face interne des dents fait que celle-ci est généralement moins entartrée que la face externe, donc si on n’arrive pas à la brosser, ce n’est quand même pas trop trop dramatique mais si on peut, c’est mieux ! Avant de commencer, penser à faire pénétrer le dentifrice entre les poils de la brosse, parce que si on se contente d’en déposer un petit tortillon à la surface des poils, il va tout de suite tomber et/ou être avalé, et ça ne servira à rien.

La plupart des kits de brossage des dents se composent d’un dentifrice adapté aux chiens, (voir le texte ci-dessus), d’une brosse à dents, et d’un doigtier, pour les chiens chez qui l’usage de la brosse à dents est encore difficile. Nous voyons ici le tout premier brossage de dents de Leïka : un peu compliqué au début, mais après quelques minutes, la petite chienne tolère déjà mieux la manipulation. Aujourd’hui, le brossage de dents est devenu une routine parfaitement acceptée… voire même attendue !

Tous les combien on fait ça ? Tous les jours ! Beeuuuh, ne faites pas cette tête-là… Allez, si c’est vraiment compliqué, un jour sur deux (ou trois fois par semaine), ce sera déjà pas mal. Mais une seule fois par semaine, genre brossage de dents du dimanche matin, ça ne suffit pas. Et si le chien a déjà eu des problèmes qui ont justifié un détartrage, des extractions… alors là, c’est obligatoirement tous les jours !

Et on commence quand ? On a intérêt à prendre les bonnes habitudes jeune, chez le chiot – et ce n’est pas vrai que pour le brossage des dents. Vous me direz que ça ne sert à rien de brosser des dents de lait, puisqu’elles vont tomber ! Oui, mais il est bien qu’un chien s’habitue très tôt à être manipulé ; ouvrir la bouche, regarder les oreilles, chatouiller entre les doigts, soulever la queue… évidemment, toujours dans des conditions agréables, et on l’a vu plus haut, avec un renforcement positif derrière : jeu, promenade, récompense… ou les trois à la fois.

Et donc, plus spécifiquement pour le brossage de dents, on ne va pas faire un brossage complet faces internes/faces externes des dents pendant dix minutes, chez un chiot de deux mois ! On commencera par lui frotter les dents avec le doigt, juste un petit coup de chaque côté, et puis pareil, mais avec un peu de dentifrice au bout du doigt, et puis une fois qu’il sera habitué, on passera au doigtier, etc. Petite précision quand même : si on n’a pas commencé les brossages de dents chez le chiot et qu’on veut s’y mettre chez l’adulte, il ne faut évidemment pas s’en priver !

L’alimentation

Elle peut être industrielle (croquettes, pâtée), ou ménagère (par exemple : viande / riz / légumes). Plusieurs enquêtes de grande ampleur ont montré que la formation de la plaque dentaire était nettement plus importante, et la maladie parodontale plus fréquente, chez les chiens consommant des aliments mous, par rapport à ceux nourris avec des aliments secs et fibreux, dont l’ingestion demande une activité masticatoire (broyage et découpe). La probabilité pour un chien de rencontrer des problèmes de bouche est de 41 % chez les chiens nourris avec une alimentation ménagère, contre 22 % pour ceux nourris avec des aliments secs (croquettes).Afin d’augmenter encore l’abrasion mécanique des dents lors de la mastication, les fabricants de croquettes ont étudié la taille, la forme et la texture de ces dernières, particulièrement celles destinées à prévenir la formation de la plaque dentaire. Il a été montré qu’une augmentation de 50% de la taille des croquettes réduisait de 42% la formation de tartre. Cette réduction était encore majorée par l’incorporation d’additifs comme le tripolyphosphate de sodium qui, ajouté à la surface des croquettes, se lie au calcium et en limite ainsi l’intégration dans la plaque dentaire, dont la minéralisation est alors freinée.

Deux exemples de grosses croquettes spécialement conçues pour réduire la formation de la plaque dentaire ; sur la photo de gauche, le stylo n’est là que pour donner une idée de la taille des croquettes.

Peut-on donner des os à son chien ? Il nous a longtemps semblé, de façon purement empirique, que les chiens rongeant régulièrement des os avaient moins de tartre que les autres, mais ce n’était vraiment pas du tout du tout scientifique, comme affirmation ! Cela dit, vu ce que nous venons d’écrire sur l’abrasion mécanique des dents, ça semblait logique. Des études récentes ont finalement montré que la réponse est oui ! Dans une étude de 2016 réalisée chez des beagles de 10-15 kg, la surface couverte par le tartre a été réduite de 70 % en 12 jours de distribution d’un os de 125 grammes par jour, et de 88 % en 3 semaines, à raison d’un os de 240 grammes par jour. Tous les éléments et explications nécessaires en suivant ce lien. Mais alors par contre, attention, attention, attention ! Parce que des morceaux d’os qui provoquent une occlusion ou une perforation de l’intestin, voire qui se coincent dans l’œsophage, on en a vu et on n’a pas fini d’en voir ! Donc ok pour les os, mais des gros, genre os à moelle (idéalement fémur) de bœuf, bien durs, l’idée étant que le chien les mâchouille et joue avec pendant plusieurs jours, mais ne puisse pas les avaler, que ce soit entiers ou après en avoir cassé des morceaux. Et pas non plus d’os spongieux que le chien pourrait grignoter dans la journée : là, pas de risque d’occlusion, mais ça plus la ration normale de croquettes, ça finirait par faire beaucoup !

Oh ben alors là, pour un bel os, c’est un bel os ! Le tout sera de ne pas se le faire piquer par les copains.

Les produits d’hygiène dentaire

Alors là, on a de tout, de toutes compositions et de toutes textures : os, bâtonnets ou lamelles à mâcher, qui se mangent ou qui ne se mangent pas, avec ou sans enzymes ou autres agents chimiques, vegans ou en peau de buffle, voire simples jouets en plastique… Il suffit de faire un tour en animalerie ou de taper quelque chose comme « hygiène dentaire chien mastication » sur votre moteur de recherche favori pour voir l’avalanche de produits disponibles. Donc là, on ne pourra pas mieux dire que « Demandez conseil à votre vétérinaire ».

Ces produits sont à donner en entretien une fois par jour, après le repas. Les plus sophistiqués contiennent des composants qui vont ralentir chimiquement l’avancée du tartre, et maintenir une bonne hygiène buccale. Ils sont moins efficaces que le brossage des dents ou les croquettes spéciales, mais des études ont tout de même montré que des barres à mâcher de bonne qualité, données quotidiennement, ralentissent significativement le retour de la plaque dentaire et du tartre sur les prémolaires et les molaires : moins 17 % de dépôt de plaque dentaire et moins 40 % de dépôt de tartre durant 70 jours à 4 mois selon les études, ce qui n’est tout de même pas si mal ! Les bâtonnets à mâcher peuvent donc constituer donc une alternative au brossage des dents, pour les chiens qui ne tolèrent vraiment pas cette manipulation. Attention toutefois aux « oreilles de cochon » ou « os en peau de buffle », non seulement peu efficaces, mais aussi non traités, et qui peuvent transmettre une salmonellose ou d’autres infections bactériennes. Ajoutons que pour que ces produits soient efficaces, il faut que le chien les mâche assez longuement, et ne les avale pas tout rond en deux bouchées, faute de quoi ça n’aura pas grand effet (photo ci-dessous).

L’os, (à gauche), a tenu longtemps. La barre à mâcher, (à droite)… 30 secondes ? Allez, une minute !

Antiseptiques et antibiotiques

Il n’y a vraiment rien à faire : votre vieux fox terrier acariâtre ne se laisse pas brosser les dents (et même, il grogne quand il vous voit approcher avec la brosse), votre bichon boude obstinément vos grosses croquettes et considère vos barres à mâcher d’un air outragé : il vous reste la possibilité de diluer dans leur eau de boisson une solution antiseptique à base de chlorhexidine, dont nous avons vu plus haut l’intérêt dans la lutte contre les bactéries de la plaque dentaire. (NB : attention, une solution antiseptique spécialement conçue pour la bouche du chien, pas celle qu’on utilise pour se désinfecter quand on s’écorche un doigt !). Bon, cela évitera de suffoquer quand votre bichon chéri viendra vous faire de grosses léchouilles, et ce sera toujours ça de gagné. Maintenant, c’est sûr que ça ne vaut pas la bonne vieille action mécanique du brossage !

Un peu dans le même esprit, si votre chien a des dents et des gencives en mauvais état, et parfume la pièce dans laquelle il se trouve dès qu’il ouvre la bouche, il se peut que votre vétérinaire vous prescrive un antibiotique ayant une bonne élimination par la salive. Comme le produit précédent, cet antibiotique aura le mérite d’assainir l’haleine de votre chien. Il aura en outre l’avantage de décimer les cohortes de bactéries qui grouillent dans le pus présent sous le tartre et les gencives décollées (voir le début de cet article), et d’éliminer ainsi un foyer d’infection de l’organisme de votre animal. Mais lui non plus ne fera pas disparaître le tartre déjà installé, n’en ralentira pas les dépôts ultérieurs… et n’empêchera pas les bactéries de revenir ! Et puis, si on peut limiter l’usage des antibiotiques… c’est toujours mieux.