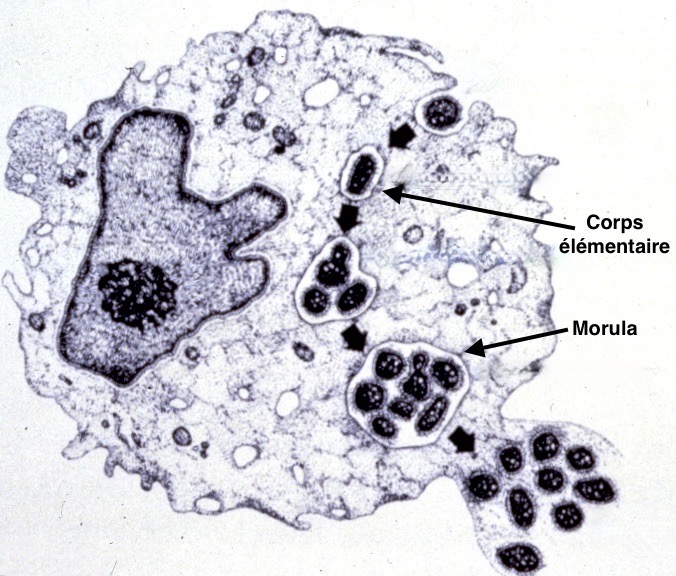

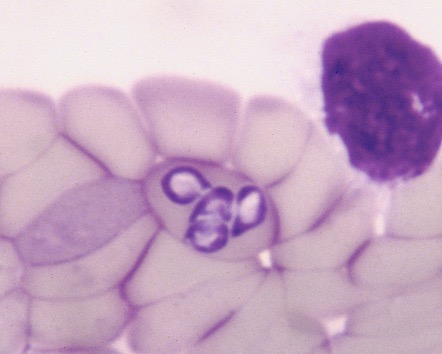

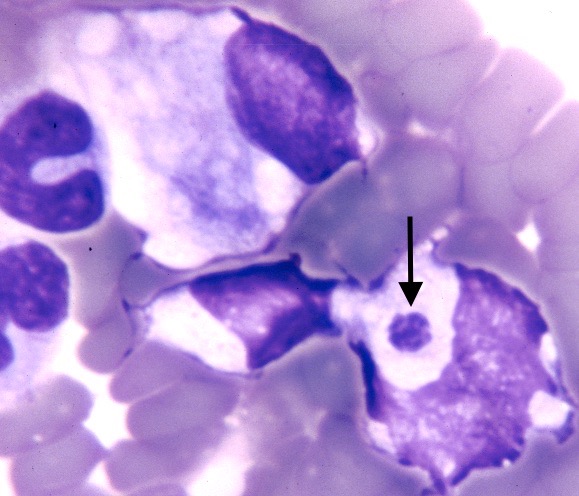

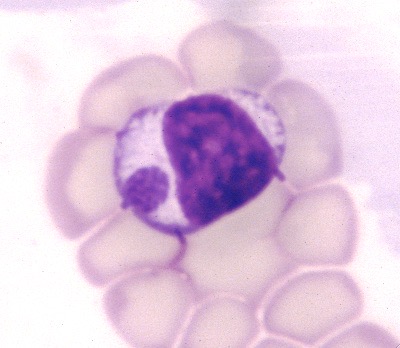

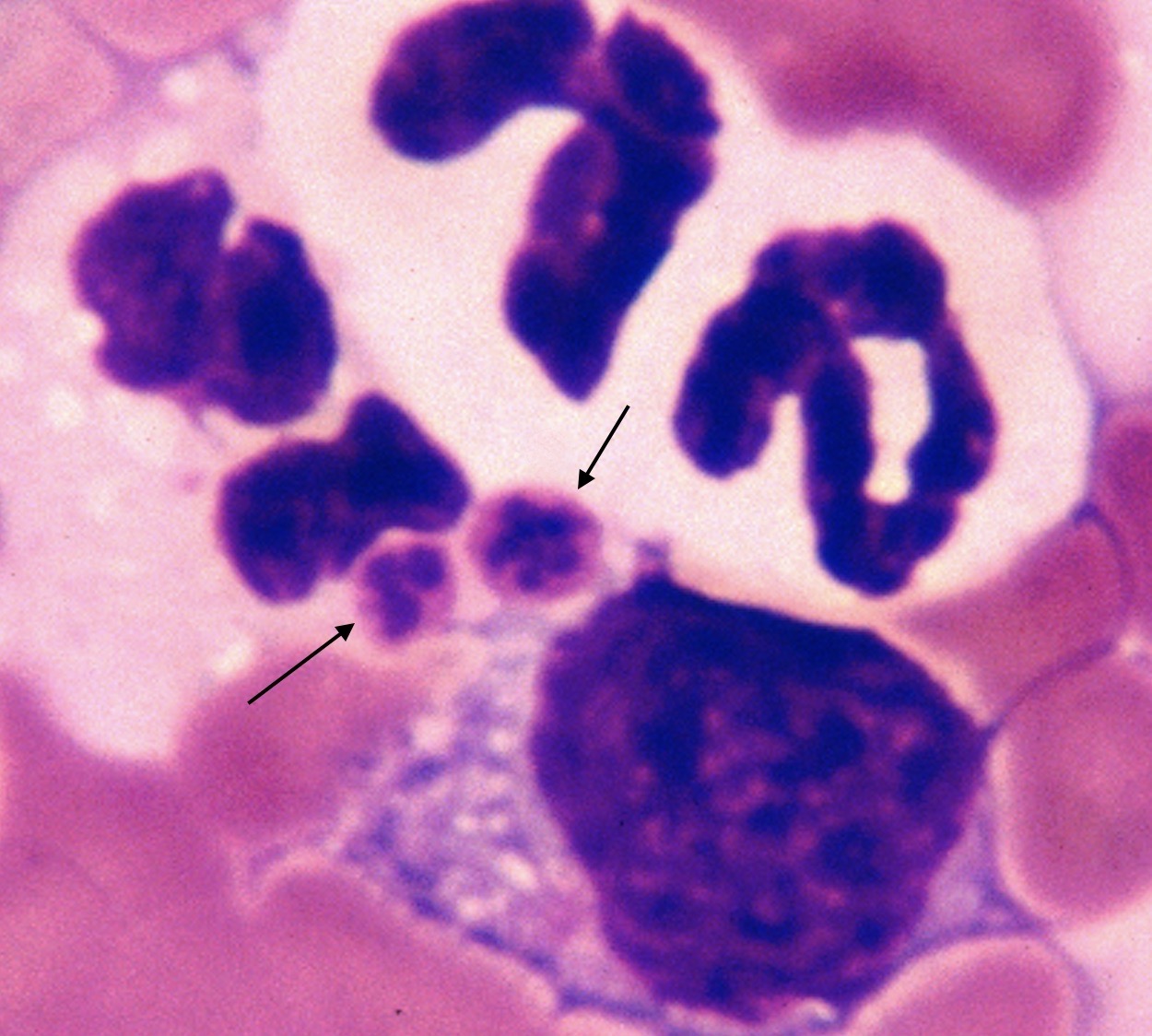

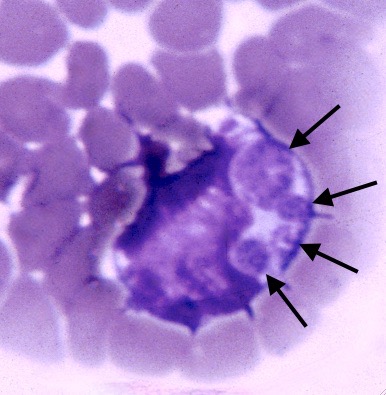

Une superbe morula d’Ehrlichia canis dans une cellule mononucléée : à gauche, l’Ehrlichia, à droite, le noyau de la cellule. On appelle ça une « morula », parce qu’avec tous ses petits grains, elle ressemble à une petite mûre !

Parmi les maladies transmises par les tiques, la plus connue est sans doute la babésiose, ou piroplasmose, qui fait l’objet d’un article à part dans ce site. Mais il n’y a pas qu’elle : ehrlichioses, anaplasmoses, hépatozoonose, voire mycoplasmose et éventuellement maladie de Lyme, ne doivent pas être oubliées pour autant. Nous nous limiterons dans cet article à l’ehrlichiose monocytaire canine (EMC) due à Ehrlichia canis, et plus succinctement, à deux de ses petites cousines.

Pour faire un bref historique accompagné d’un grand cocorico, Ehrlichia canis (nommée à l’époque Rickettsia canis), a été découverte en 1935 en Algérie par les Français Donatien et Lestoquard. En 1936, ces mêmes auteurs ont identifié la tique Rhipicephalus sanguineus (la même que pour la piroplasmose) comme vecteur de l’infection, et en 1937, la maladie a été mise en évidence en France, à Montpellier et à Marseille. Après ça, on a un peu oublié l’ehrlichiose, considérée comme une maladie relativement bénigne, jusqu’à la fin des années 60 / début des années 70 et le décès de centaines de chiens militaires américains stationnés dans le sud-est asiatique. Il fallut plusieurs années aux chercheurs pour découvrir que cette affection dramatique, (baptisée “pancytopénie tropicale canine”), était en fait une forme particulière d’ehrlichiose. Par la suite, la maladie a été mise en évidence un peu partout dans le monde et pour ce qui nous concerne, essentiellement dans le sud de l’Europe (Espagne, Italie, Grèce, Turquie…), en Afrique du nord et au Moyen-Orient. Deux évènements ont provoqué un regain d’intérêt pour ces micro-organismes à partir des années 1990 : la mise en évidence d’infections humaines dues à différentes Ehrlichiae, (évidemment, tout de suite, ça stimule la recherche, mais pas de panique, ça reste plus qu’exceptionnel, on en reparlera), et l’application à ces organismes de techniques de biologie moléculaire qui ont entraîné une refonte de la classification, et ont permis d’importants progrès dans les domaines de l’épidémiologie, du diagnostic, du suivi de l’infection, entre autres.

L’agent infectieux

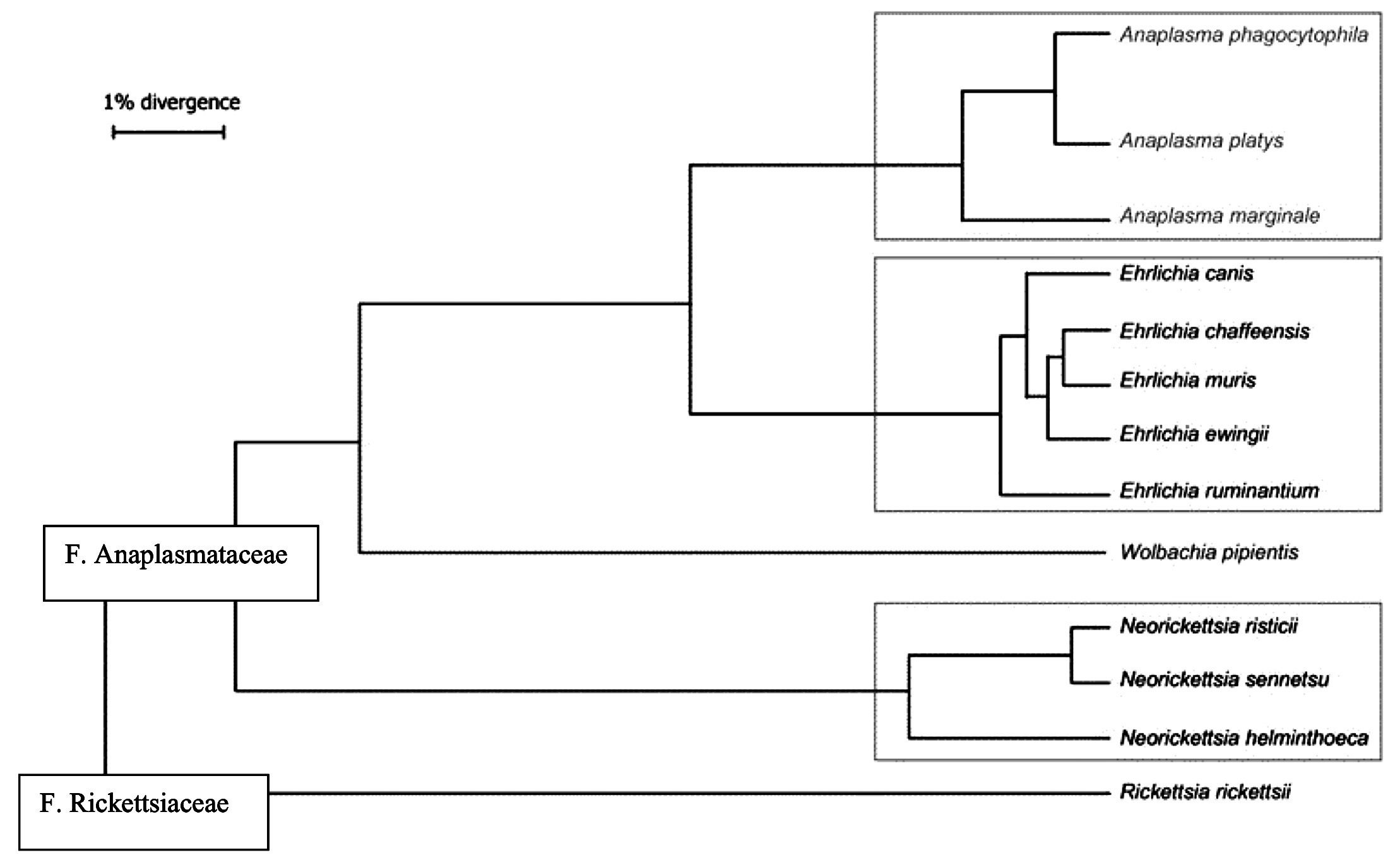

Quelques éléments de systématique (= de classification) pour commencer ; Ok, ce n’est pas très sexy, mais c’est quand même intéressant, et ça peut toujours être utile par la suite pour savoir de quoi on parle. Après, ceux que ça n’intéresse pas peuvent zapper, ils comprendront quand même la suite. Donc, Ehrlichia canis appartient à l’Ordre des Rickettsiales, qui a été profondément remanié ces dernières décennies pour tenir compte des nouvelles connaissances génétiques concernant ces organismes. On pourrait dire que les Ehrlichia, c’est un peu comme les serial killers : avant, pour identifier ces dernier, on utilisait un portrait-robot, et on étudiait leurs déplacements et leur mode opératoire (comment ils tuent). Pour les bactéries, on se basait sur leur morphologie, leur transmission, et leur mode d’action (comment elles rendent malades, et comment éventuellement elles tuent). Aujourd’hui, on utilise l’ADN, et c’est sûr que ça change tout. On s’est ainsi aperçu que certaines bactéries qui se ressemblaient, sont en fait très éloignées les unes des autres, et inversement, que certaines qui n’avaient a priori pas grand chose à voir appartiennent en fait à la même espèce. L’Ordre des Rickettsiales englobe à présent les familles des Rickettsiaceae et des Anaplasmataceae. Les différentes tribus (dont celle des Ehrlichieae), ont été supprimées. La famille des Anaplasmataceae comprend maintenant les deux genres qui nous intéressent en Europe en pratique courante, (Ehrlichia et Anaplasma), ainsi que Wolbachia et Neorickettsia. Des micro-organismes infectant le chien, jusque-là rattachés au genre Ehrlichia, ont ainsi changé d’identité : si Ehrlichia canis, E. ewingii et E. chaffeensis demeurent inchangés, en revanche Ehrlichia equi, Ehrlichia phagocytophila et l’agent de l’ehrlichiose granulocytaire humaine (HGE) ont fusionné pour ne plus constituer qu’une seule espèce : Anaplasma phagocytophilum. Ehrlichia platys devient Anaplasma platys, tandis qu’Ehrlichia risticii et E. sennetsu deviennent respectivement Neorickettsia risticii et N. sennetsu, Neorickettsia helminthoeca ne changeant pas. On pourrait ajouter à cela que si l’on compare génétiquement des Ehrlichia entre elles, on s’apercevra que chaque espèce animale dans chaque petit coin de la planète a sa propre Ehrlichia (on exagère à peine), et que telle Ehrlichia canis trouvée chez un loup en Europe centrale n’est identique qu’à 99 et quelques pour cent à une autre Ehrlichia canis trouvée chez un chacal en Afrique.

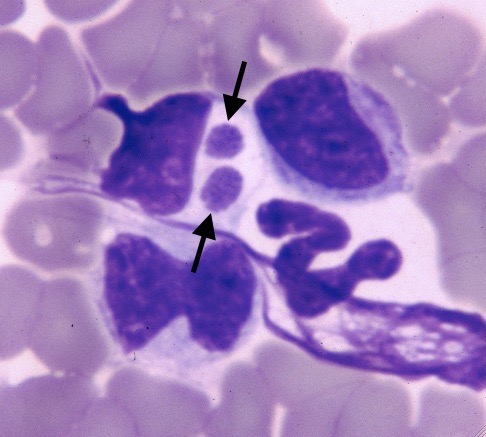

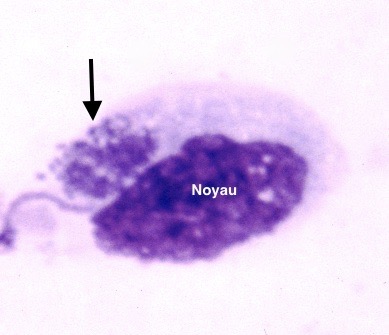

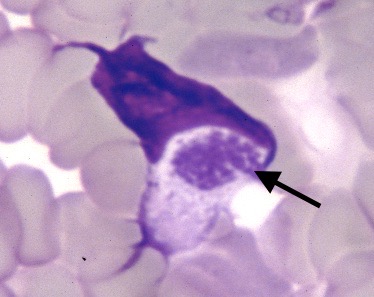

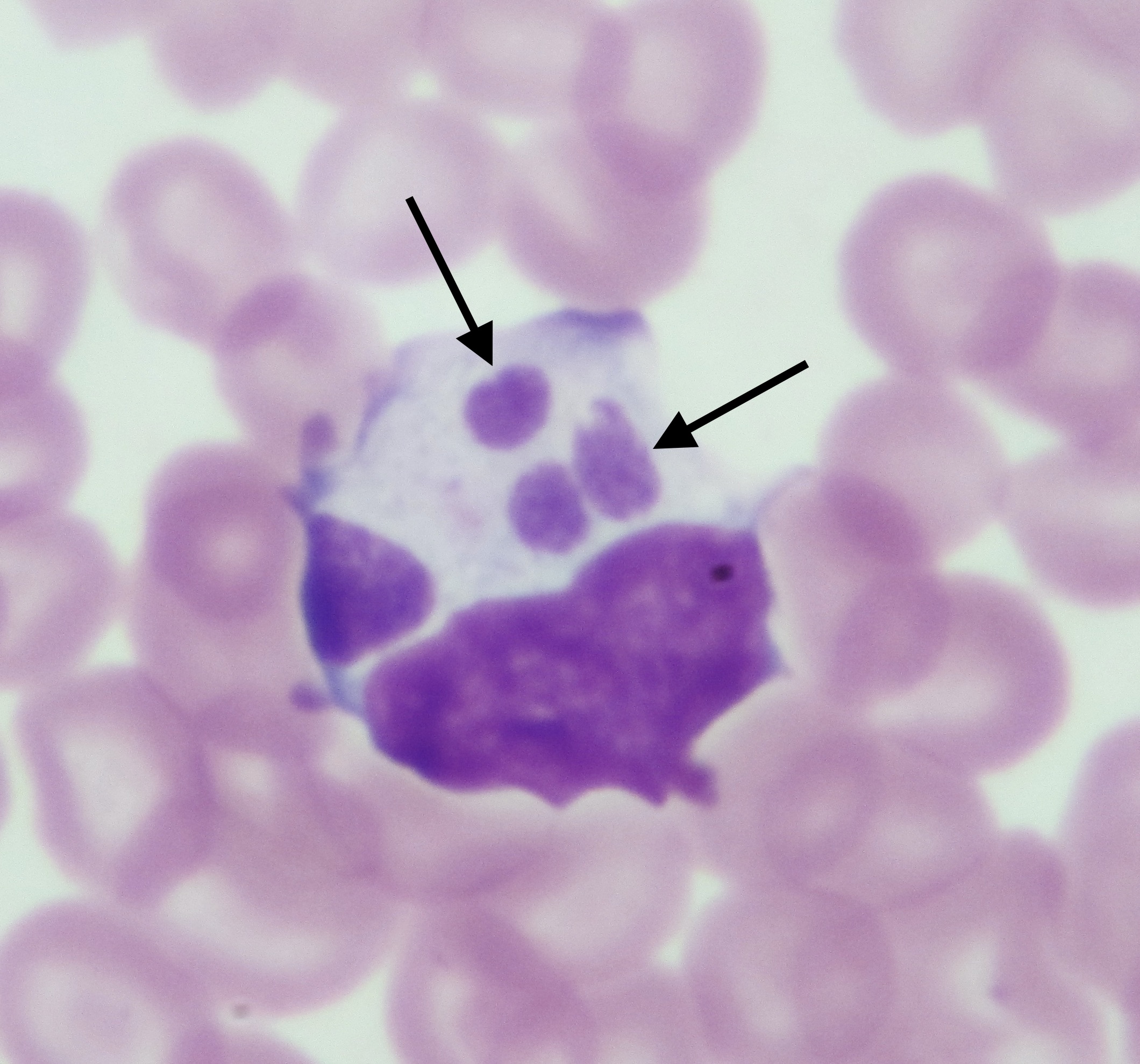

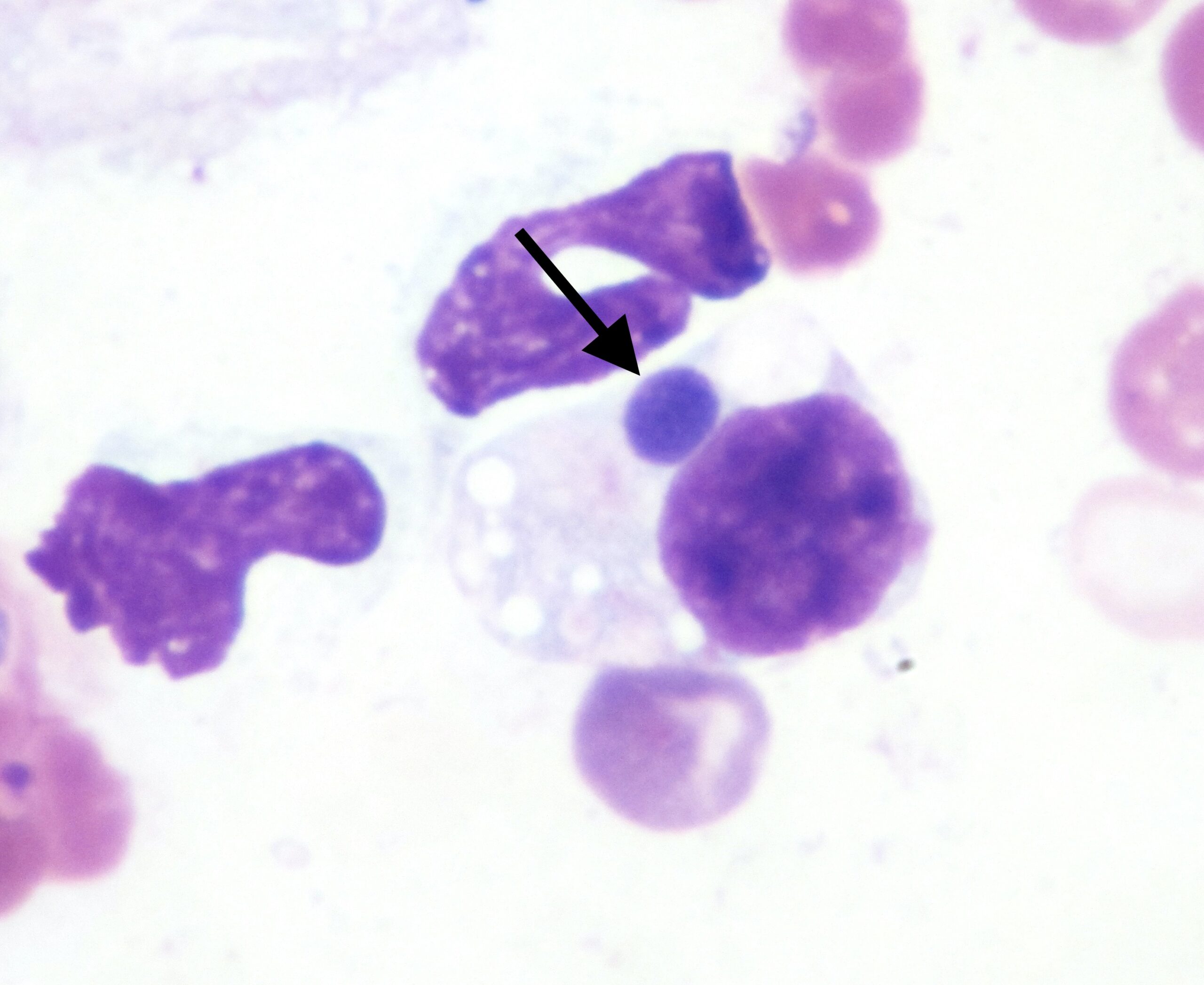

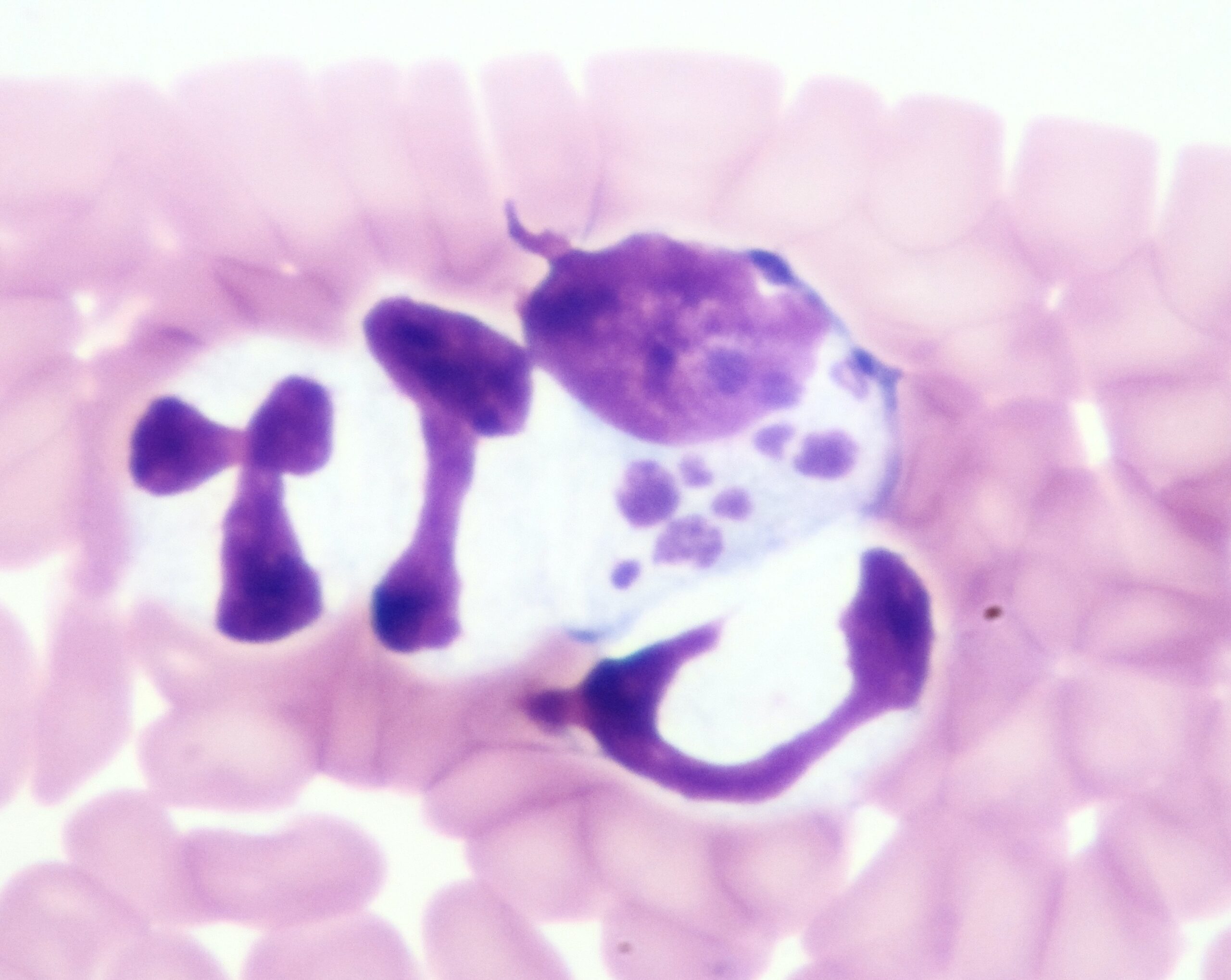

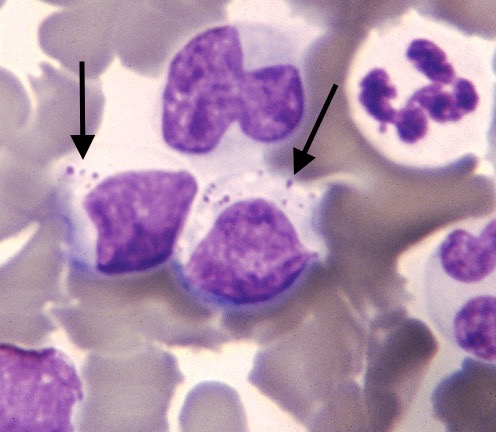

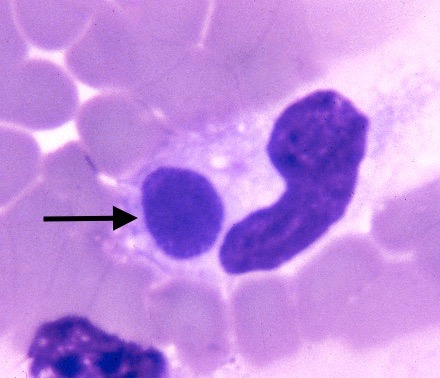

Dans le bon vieux temps, (comprenez : avant l’arrivée de l’ADN), ces trois bestioles appartenaient à la même espèce = Ehrlichia : ci-dessus à gauche : deux morulas d’Ehrlichia canis (flèches) dans le cytoplasme d’un lymphocyte ; ci-dessus à droite, une morula d’Ehrlichia equi (ou phagocytophila, on sait aujourd’hui que c’est pareil ; flèche blanche), devenue Anaplasma phagocytophilum, ici dans le même granulocyte qu’un gamétocyte d’Hepatozoon canis (flèche jaune) ; et ci-contre, des morulas d’Ehrlichia platys, (devenue Anaplasma platys), dans deux plaquettes sanguines. Les Anaplasma seront traitées dans un autre article de ce site.

Bon, ce point étant réglé, on va pouvoir se recentrer sur l’essentiel, à savoir Ehrlichia canis et la maladie dont elle est responsable : l’ehrlichiose monocytaire canine (EMC) qui, comme son nom l’indique, infecte les cellules mononucléées (monocytes et lymphocytes) du chien – et de quelques autres canidés. On dira aussi un mot (mais alors vraiment juste un mot) d’Ehrlichia ewingii, qui infecte également le chien, mais envahit, cette fois, les granulocytes (une autre catégorie de globules blancs) et d’Ehrlichia chaffeensis. Quant à Anaplasma platys et Anaplasma phagocytophilum, tous deux importants pour le chien, on en parlera dans un autre article. Allez, un petit tableau ci-dessous (D’après Y. Rikihisa, 2001) pour avoir les idées plus claires, et on pourra passer aux choses sérieuses.

Ehrlichia canis, donc : c’est une bactérie intra-cellulaire stricte, qui infecte les cellule mononucléées (= avec un seul noyau : monocytes ou lymphocytes) du sang, de la moelle osseuse… et d’un peu partout ailleurs. On l’a vu sur les photos ci-dessus et en tête d’article, elle se présente sous la forme d’une morula (= petite mûre, en latin) d’environ 4 µm de diamètre, composée de quelques dizaines de corps élémentaires, et quand la petite mûre est bien mûre (si l’on ose dire), elle éclate, et libère tous ses corps élémentaires qui vont aller infecter chacun une nouvelle cellule, et s’y multiplier, donnant ainsi naissance à de nouvelles morulas.

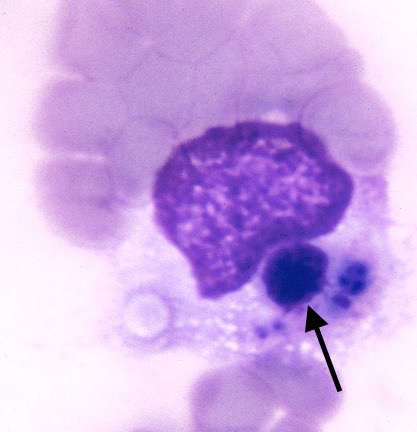

Image de gauche (modifié d’après Nyindo & coll) : un corps élémentaire provenant de l’éclatement d’une morula pénètre dans une cellule, et s’y multiplie pour donner à son tour naissance à une morula qui éclatera quand elle sera bien mûre, libérant plein de petits corps élémentaires qui pénètreront à leur tour dans une cellule, etc. A droite, la même chose en vrai, avec une morula (dans le cytoplame d’un monocyte) en train d’éclater (flèche), et de libérer tous ses petits granules.

La transmission : qui, où, quand, et comment ?

Qui ?

Où ?

Ehrlichia canis est largement répandue dans le monde, sur tous les continents (essentiellement dans les régions tempérées et chaudes où l’on trouve la tique Rh. sanguineus : Europe du sud, États-Unis, Afrique, Moyen-Orient, Asie…). En Europe, on la trouve un peu partout autour du bassin méditerranéen, (mais pas que, elle est bien décrite en Allemagne), et en France, surtout dans le sud-est. L’ehrlichiose peut évoluer sur un mode enzootique (limité à une région, voire un chenil), où il est parfois difficile de trouver des chiens indemnes (bon, ça, ce n’est quand même pas le cas chez nous). Elle peut aussi se répandre sous forme d’épizooties (on pourrait dire de flambées), notamment quand des animaux “neufs” sont introduits en zone d’enzootie, comme ce fut le cas pour les chiens militaires américains à leur arrivée au Viet-Nam, dans les années 1960-70. Enfin, l’apparition de cas sporadiques est favorisée par un déficit immunitaire ; c’est le cas, par exemple, chez un chien déjà porteur d’une des autres affections transmises par la tique Rhipicephalus sanguineus (babésiose, hépatozoonose… on en parle juste après), ainsi que de la leishmaniose : sur une série de 34 chiens ehrlichiens testés, nous en avons ainsi trouvé 11 positifs pour la leishmaniose.

Quand ?

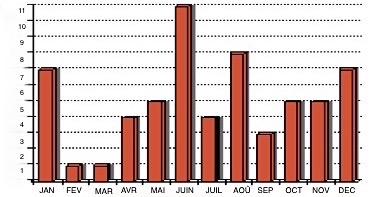

Nous avons observé des cas tout au long de l’année, mais logiquement, on en trouve plus quand il fait beau, qu’il y a des tiques, et que les chiens passent leurs journées à batifoler dans l’herbe. A une époque où nous avions fait des statistiques sur nos cas d’ehrlichiose, près de la moitié avaient été diagnostiqués entre mai et août, et 18% pour le seul mois de juin.

Gardons-nous cependant d’exclure la possibilité d’une ehrlichiose au motif qu’il fait froid : on notera sur le graphique ci-contre, qui représente la répartition mensuelle de 61 de nos cas d’ehrlichiose, que près de 40% d’entre eux nous ont été présentés entre octobre et janvier !

Deux raisons à cela : d’abord, parce que des maladies transmises par les tiques, on peut en voir toute l’année : il nous est arrivé de trouver des piroplasmoses (dont l’incubation n’est habituellement que de quelques jours), au mois de janvier. De plus, dans le cas particulier de l’ehrlichiose, les symptômes peuvent se manifester des mois après la morsure de la tique (on en parle un peu plus loin). Donc, ce n’est pas parce qu’on trouve un chien fiévreux en décembre qu’il faut exclure la possibilité d’une ehrlichiose !

D’un point de vue annuel et non plus saisonnier, au niveau très local, nous avons rencontré de nombreux cas d’ehrlichiose des années 1980 au début des années 2000, mais très peu depuis. Cela va avec la diminution générale de toutes les maladies parasitaires (parasites sanguins, intestinaux, externes…) que nous constatons depuis quelques dizaines d’années, probablement du fait des changements de vie de nos animaux domestiques, et de l’utilisation de plus en plus généralisée d’anti-parasitaires efficaces.

Comment ?

On l’a déjà mentionné, les ehrlichioses sont transmises par morsure de tique. Concernant Ehrlichia canis, sa transmission est assurée, en France, par la tique brune du chien, Rhipicephalus sanguineus, (aussi appelée « tique des chenils »), lors de son repas sanguin. Une autre tique, Dermacentor variabilis peut aussi transmettre l’infection, mais seulement dans des conditions expérimentales. Il se trouve que les résultats d’une enquête menée dans le Gard entre janvier 2010 et mai 2012 (M. René-Martellet & coll, 2015) ont montré que les tiques collectées sur les chiens dans des cliniques vétérinaires du département étaient à 100% des Rh. sanguineus. (Damned !)

Le réservoir d’agents infectieux est constitué par les chiens et les carnivores sauvages en phase aiguë d’ehrlichiose, et par la tique elle-même (chez qui E. canis peut passer l’hiver, restant capable d’infecter un chien après 155 jours passés chez la tique). Le rôle des chiens en phases sub-clinique ou chronique, qui hébergent très peu d’E. canis en circulation dans le sang périphérique, est probablement beaucoup moins important.

Donc, notre Rhipicephalus sanguineus est juchée sur son brin d’herbe, et attend sa proie. Lorsque celle-ci se présente, (de préférence un chien, les larves et les nymphes pouvant se satisfaire de rongeurs et autres petits mammifères), la tique lui grimpe dessus, cherche le lieu adéquat, puis perce la peau avec ses pièces buccales, et commence son repas sanguin qui va durer entre trois et sept jours, avec une alternance de phases d’aspiration et d’émission de salive. Ce faisant, elle s’infecte en aspirant le sang si le chien était porteur d’Ehrlichia, et elle infecte le chien avec sa salive, si elle-même en était porteuse. Attention, contrairement aux Babesia (ou piroplasmes) qui ne sont injectées dans le chien que deux à trois jours après la fixation de la tique, ce qui laisse tout de même le temps de se retourner, les Ehrlichia, elles, sont transmises dans les trois heures suivant la morsure de Rhipicephalus sanguineus ! Le repas terminé, la tique se détache, tombe par terre, et commencera bientôt à pondre des milliers d’œufs après quoi… elle meurt. Et pouf. Quelques jours ou semaines plus tard, les œufs éclosent, et il en sort des larves qui partiront à leur tour à la recherche d’un hôte à qui pomper le sang, puis les larves mueront pour donner des nymphes, et enfin les nymphes, des adultes. A noter qu’il y a chez la tique transmission trans-stadiale d’E. canis, ce qui veut dire que si une larve s’infecte sur un chien porteur, les Ehrlichia passeront chez la nymphe, puis chez la tique adulte, au moment des mues. En revanche, la transmission trans-ovarienne est considérée comme improbable : le portage s’arrêtera donc avec la mort de la tique adulte. Il peut y avoir trois ou quatre cycles de ce genre par an, et plus il fait chaud, plus ça va vite ! Signalons qu’une tique adulte peut rester plus d’un an sans manger – ce qui laisse tout de même rêveur.

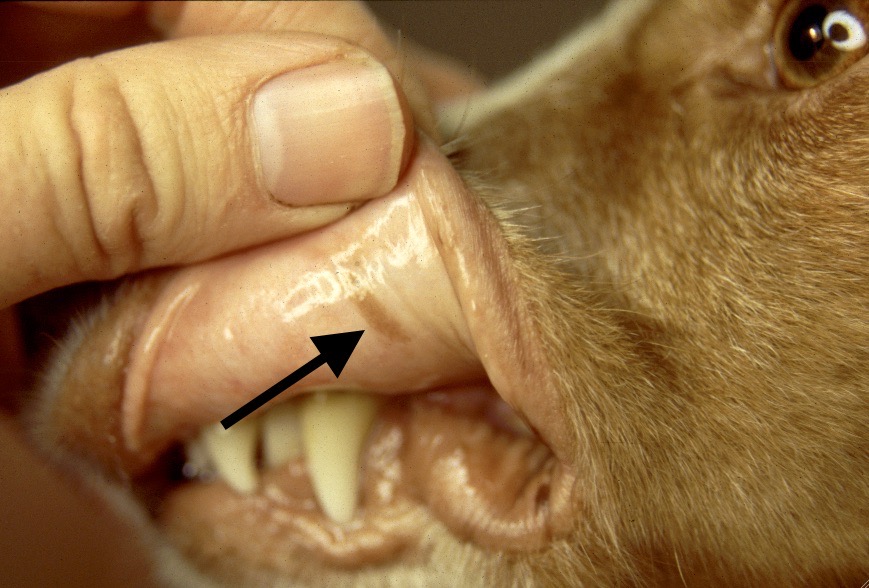

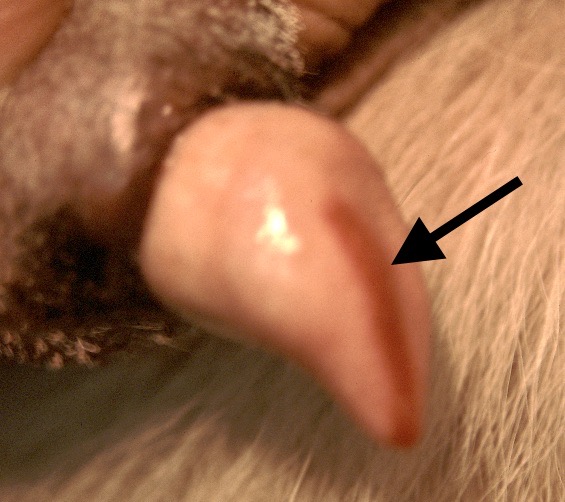

Photo de gauche : toute une famille de tiques Rhipicephalus sanguineus bien gorgées, dans l’oreillon (ou zone de Henry) d’un chien : il s’agit d’un petit pli de peau à la base du pavillon de l’oreille, une des cachettes préférées des tiques ! Ci-dessus : gros plan sur une femelle Rhipicephalus sanguineus adulte et gorgée.

Parmi les modes de transmission, n’oublions pas de mentionner la transfusion sanguine : ce n’est pas le mode de contamination le plus fréquent, mais juste histoire de rappeler que ça vaut le coup de tester les chiens donneurs de sang.

Et dernière précision : il n’y a pas que les Ehrlichia qui se font transporter par Rh. sanguineus : la tique peut aussi transmettre au chien des piroplasmes, Anaplasma platys qui fera l’objet d’un chapitre à part, Hepatozoon canis, plus quelques autres… et parfois tout cela à la fois !

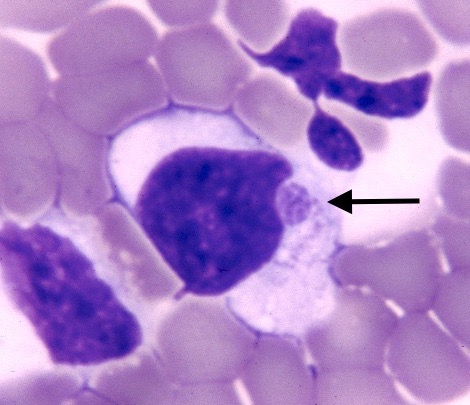

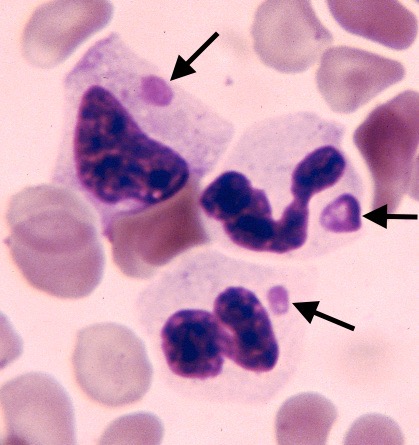

Une morula d’Ehrlichia canis dans un lymphocyte (photo de gauche ; flèche), et quatre jolis piroplasmes dans un globule rouge (à droite), sur le frottis sanguin d’un même chien : les deux agents pathogènes sont transmis par Rhipicephalus sanguineus. Après, dans le cas présent, on ne saura jamais si c’est la même tique qui a tout inoculé, ou si elles s’y sont mises à plusieurs !

Au-delà d’illustrer la transmission des deux agents infectieux par une même population de tiques, ce cas pose la question des co-infections, particulièrement dans l’ehrlichiose, qui provoque une baisse des défenses immunitaires du chien : une première infection, en diminuant l’immunité de l’animal, peut favoriser l’installation d’un deuxième (et pourquoi pas d’un troisième, d’un quatrième…) agent pathogène. On en a parlé dans un autre article avec les co-infections ehrlichiose – leishmaniose, et on aura l’occasion d’en reparler plus loin.

Comment ça marche ? La pathogénie

La pathogénie de l’EMC est complexe. On ne va pas tout détailler parce qu’on aurait vite fait d’écrire cinquante pages sur le sujet, mais il est intéressant d’en dire quelques mots pour comprendre cette maladie.

L’ehrlichiose évolue classiquement en trois phases successives : après une incubation de 8 à 20 jours, commence une phase aiguë au cours de laquelle E. canis se multiplie dans les cellules mononucléées du sang et de nombreux organes (foie, rate, ganglions poumons…). Les chiens qui ne succombent pas à la phase aiguë, mais ne se débarrassent pas pour autant de l’infection, entrent dans une phase subclinique qui peut durer de 1 mois à plus de 5 ans (!), au cours le laquelle la persistance de l’Ehrlichia se traduit par une augmentation progressive des gamma-globulines sériques (qui jouent un rôle délétère plus que protecteur, on en parle plus loin), et des anticorps anti-E. canis. Sous l’effet de facteurs déclenchants tels que la race du chien, un stress, une maladie intercurrente, le statut immunitaire, la souche (plus ou moins virulente) d’E. canis et des réinfections répétées, apparaît enfin une phase chronique, bénigne ou sévère avec, dans ce dernier cas, destruction de la moelle osseuse. Celle-ci fabriquant les globules du sang, on assiste alors le plus souvent à une mort rapide par anémie (chute des globules rouges), hémorragies (chute des plaquettes) ou infections secondaires par manque de globules blancs.

Le statut immunitaire joue un rôle important dans la pathogénie de l’ehrlichiose : tandis que l’immunité à médiation cellulaire semble avoir une action protectrice chez les chiens infectés, et permettre une certaine prémunition vis à vis des infections ultérieures, l’immunité à médiation humorale (les anticorps) est non seulement inefficace pour combattre l’infection, mais peut avoir des effets délétères : on constate que les plus fortes gammaglobulinémies (une catégorie d’anticorps) s’observent chez les animaux les plus atteints : l’hypergammaglobulinémie correspond donc à une réponse immunitaire prolongée, exagérée, et inappropriée. Comme dans la leishmaniose (voir cet article), les chiens dont l’immunité cellulaire est prépondérante seront moins exposés aux formes graves que les chiens chez qui domine une immunité humorale.

Photo ci-contre : on l’a vu un peu plus haut, les bergers allemands (ci-contre, la belle Patella), développent souvent une forme d’ehrlichiose sévère, du fait d’une immunité à médiation cellulaire réduite par rapport à d’autres races. D’où l’importance de lutter particulièrement contre les tiques dans cette race (et dans les autres aussi, cela dit).

Quels symptômes ?

Une première précision, histoire de réduire à néant tous les efforts de lecture qu’on vient de fournir sur la pathogénie de l’ehrlichiose : il est bien difficile, dans la vraie vie, de savoir si ce chien qu’on nous présente est en phase aiguë, en phase subclinique mais quand même avec un petit quelque chose, ou bien en phase chronique bénigne ou sévère. Il est certain que si un chien arrive couvert de tiques et fiévreux depuis la veille, on pensera plutôt à une forme aiguë, alors que s’il arrive couché sur le côté, complètement anémié et saignant de partout, on sera plutôt sur une phase chronique sévère. Mais en dehors de cas aussi extrêmes, impossible de trancher. Nous présenterons donc les symptômes globalement, sans tenir compte de la phase de la maladie dans laquelle pourrait se trouver le chien. Et pas de regret pour le temps passé à lire le paragraphe sur la pathogénie, c’est toujours utile pour comprendre ce qui se passe, et savoir de quoi on parle.

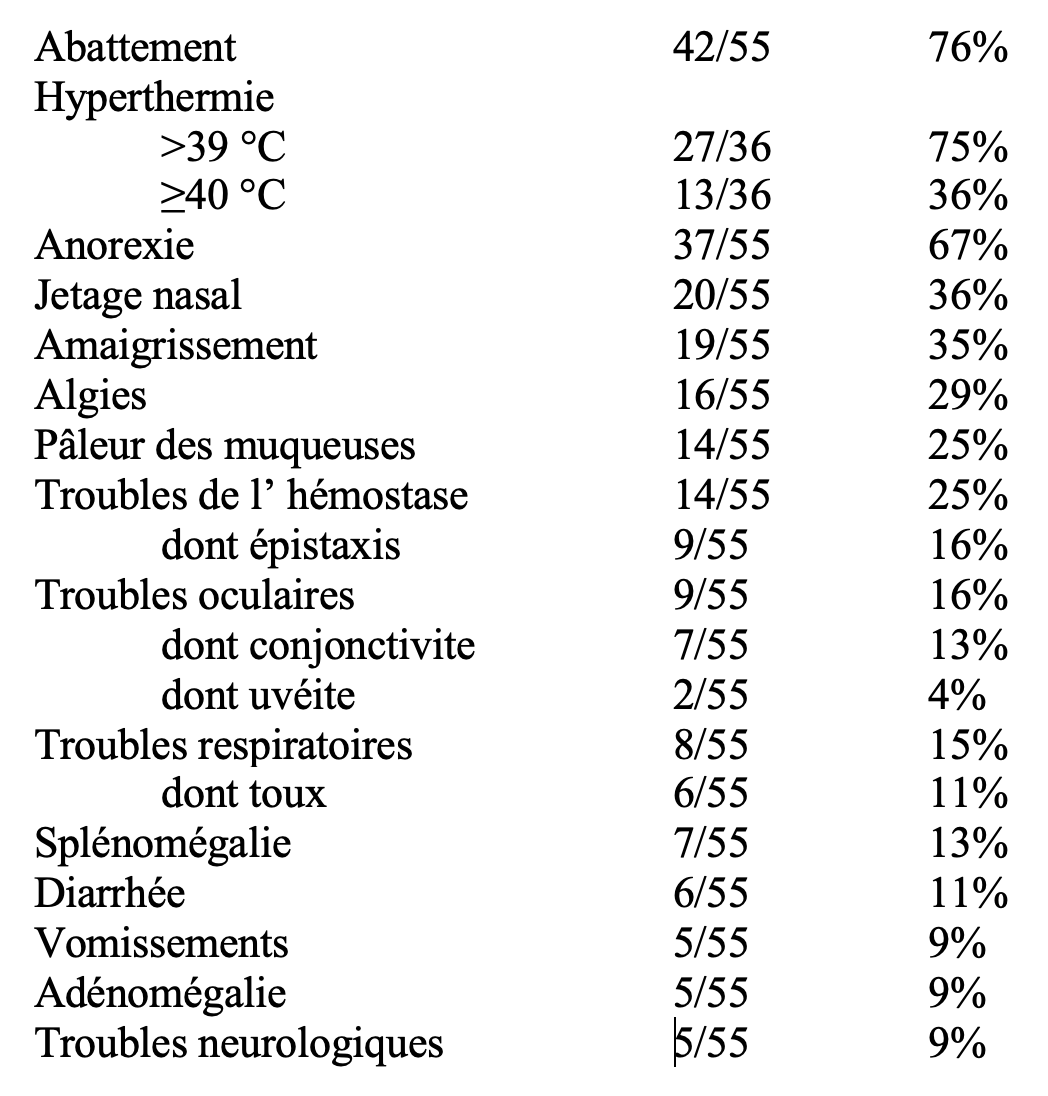

Donc, nous avons recensé les symptômes rencontrés chez 55 chiens atteints d’ehrlichiose monocytaire, diagnostiqués dans nos cliniques de Villevieille et de Calvisson (tableau ci-dessous). Les plus fréquents étaient désespérément peu spécifiques : abattement (76% des cas), hyperthermie (75%), anorexie (67%), à quoi s’ajoute l’amaigrissement (35%) dès que ça commence à durer un peu. Autant dire qu’avec ça, on n’est pas sortis de l’auberge côté diagnostic, vu qu’abattement-anorexie-amaigrissement, c’est ce qu’on trouve chez à peu près tous les chiens malades.

Atteinte de l’état général chez deux chiens infectés par Ehrlichia canis : outre l’abattement et l’anorexie, l’amaigrissement est net dans les deux cas. L’épagneul sur la photo de droite présente en outre de sévères douleurs musculaires et/ou articulaires.

D’autres symptômes sont plus évocateurs, comme le jetage nasal sous toutes ses formes, (séreux, muqueux, purulent, hémorragique)(36% des cas dont 16% pour l’épistaxis = saignement de nez) ; les douleurs, boiteries, arthrites (des membres, de la mâchoire…) pouvant toucher successivement plusieurs articulations ou groupes musculaires (29%) ; et les troubles de l’hémostase, (pétéchies, épistaxis, hématurie, hémorragies post-chirurgicales…) (25%).

16% de nos chiens présentaient des troubles oculaires : conjonctivite surtout, et uvéite dans deux cas. Des œdèmes cornéens et des anomalies du fond d’œil (infiltration, hémorragie) pouvant aller jusqu’au décollement de rétine sont décrits dans la littérature.

Deux exemples de pétéchies (= petites lésions hémorragiques, ici sous les muqueuses), chez deux chiens infectés par Ehrlichia canis et présentant des troubles de l’hémostase : ci-dessus, au niveau de la muqueuse buccale, et à droite, à l’extrémité du pénis.

Jetage nasal (la truffe est toute croûteuse) et oculaire (forte conjonctivite), chez un caniche infecté par Ehrlichia canis.

Le temps de saignement à l’oreille est allongé, chez ce petit chien infecté par Ehrlichia canis : après plusieurs minutes, la minuscule incision réalisée en face interne du pavillon continue de saigner, et on peut voir que le sang n’est pas bien rouge, témoignant d’une anémie assez marquée. A droite : jetage nasal séro-hémorragique chez le même chien. A noter qu’ici, les écoulements séreux sont juste un peu teintés de sang, mais le plus souvent, quand il y a saignement de nez (= épistaxis) dans l’ehrlichiose, (comme dans la leishmaniose, d’ailleurs)… on a du sang plein la pièce !

Dans une étude, 37% des chiens ayant fait l’objet d’un diagnostic d’ehrlichiose présentaient des signes ophtalmologiques, toujours bilatéraux : décollement de rétine, uvéite, névrite du nerf optique ou saignements oculaires. Pour les deux-tiers d’entre eux, ces signes étaient isolés, sans autre manifestation générale.

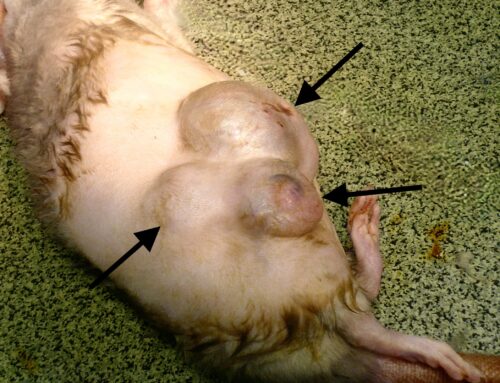

Plus rarement, nous avons observé une splénomégalie (= une grosse rate, que l’on peut palper ou voir à l’échographie), une adénomégalie (= de gros ganglions), des troubles digestifs (diarrhée, vomissements), nerveux (tremblements, clonies, crises épileptiformes, tétraparésie…), et des signes respiratoires (toux, essoufflement…).

Même chien que celui présenté ci-dessus (celui avec le temps de saignement prolongé et le jetage nasal). Le ventre est déformé du côté gauche par une splénomégalie marquée, que l’on retrouve à la palpation abdominale. A droite : aspect du frottis sanguin de ce chien, avec trois morulas bien caractéristiques dans un monocyte.

Parmi les symptômes rares décrits dans la littérature (que nous n’avons que très rarement ou jamais observés), citons l’hépatomégalie (= un gros foie), l’ictère (= jaunisse), les œdèmes du scrotum ou des membres, les avortement ou mortinatalités, et les polymyosites.

Après, tout cela varie beaucoup d’une publication à l’autre : dans une étude, 34% des chiens seulement étaient anorexiques, 31% abattus, et 17% hyperthermiques. En revanche, 60% présentaient des troubles de l’hémostase et 16% des troubles neurologiques.

Quelles anomalies biologiques ?

L’anomalie biologique majeure lors d’EMC est la baisse, souvent importante, du taux de plaquettes sanguines (= thrombo(cyto)pénie). Elle est présente dans 82 à 100 % des cas, notamment en phase aiguë. Dans une étude, 1,4% seulement des chiens non thrombopéniques (> 200.109 plaquettes/litre de sang) étaient positifs en PCR vis à vis d’E. canis, contre 21% des chiens modérément thrombopéniques (100-200.109 pl/l) et 63,1% des chiens franchement thrombopéniques (< 100.109 pl/l. Donc, globalement, la thrombopénie constitue un bon signe d’appel, mais elle n’est pas systématique. Dans une autre étude réalisée sur 226 chiens thrombopéniques, E. canis a été trouvée, par PCR, dans le sang d’un peu moins d’un tiers d’entre eux. La thrombopénie est due le plus souvent à une destruction des plaquettes par les défenses immunitaires du chien malade, mais elle peut aussi venir d’un arrêt de leur fabrication lorsque la moelle osseuse cesse de fonctionner (aplasie médullaire dans les formes chroniques sévères de l’ehrlichiose), et là, c’est très très embêtant. Mais il n’y a pas que le nombre qui intervient : des cas d’épistaxis ou d’autres troubles de l’hémostase sont décrits chez des chiens ayant un taux de plaquettes normal, voire élevé. Le saignement est alors dû à un défaut de fonctionnement des plaquettes (= thrombopathie) et non à une diminution de leur nombre.

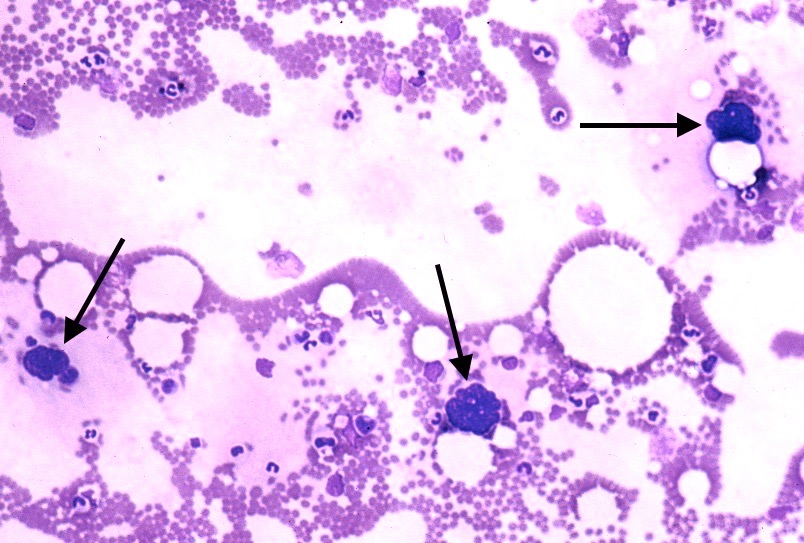

Aspect de la moelle osseuse (à gauche) et du frottis sanguin (à droite) chez un chien en phase aiguë d’ehrlichiose : la thrombopénie est due ici à une destruction des plaquettes et non à un défaut de fabrication par la moelle osseuse, ainsi qu’en témoigne la présence de nombreux mégacaryocytes (les cellules géantes à l’origine de la formation des plaquettes sanguines). Conséquence de la stimulation réactionnelle de la thrombopoïèse (= fabrication de plaquettes) : la présence dans le sang de nombreuses plaquettes géantes.

Les autres anomalies hématologiques courantes sont une anémie, souvent peu régénérative et, de façon plus inconstante, une neutropénie avec monocytose ou lymphocytose, au moins relatives. La lymphocytose peut s’accompagner de la présence de granulations azurophiles dans le cytoplasme des lymphocytes, on en reparle plus loin.

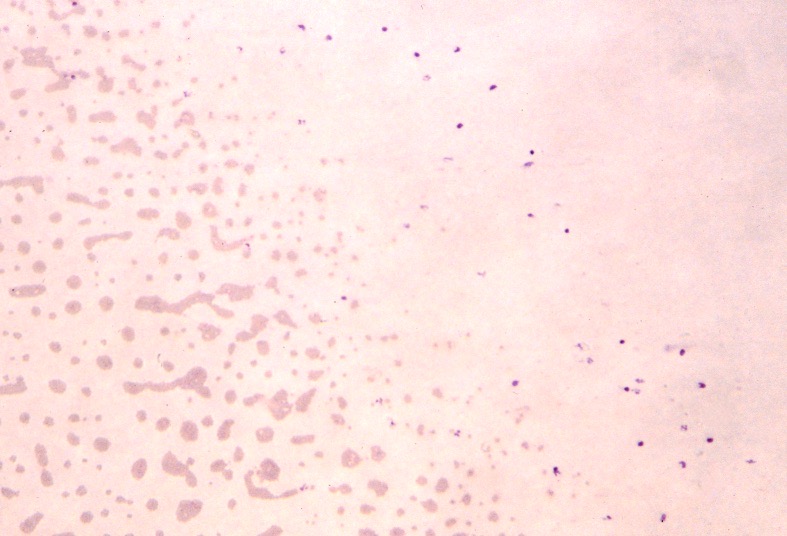

Photo ci-dessus : extrémité du frottis sanguin d’un chien en phase aiguë d’ehrlichiose canine : il n’y a quasiment que des globules rouges sur ce frottis (toute la partie gauche), les globules blancs (en violet à droite) sont très peu nombreux, et il s’agit essentiellement de cellules mononucléées (quasi absence de granulocytes).

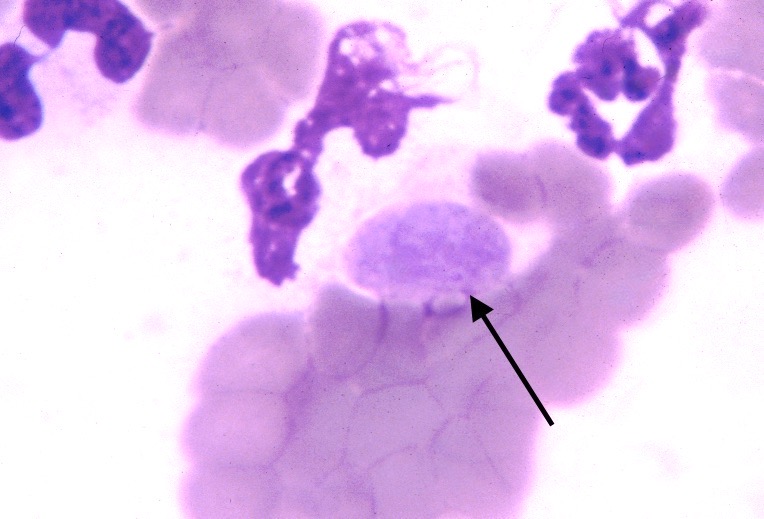

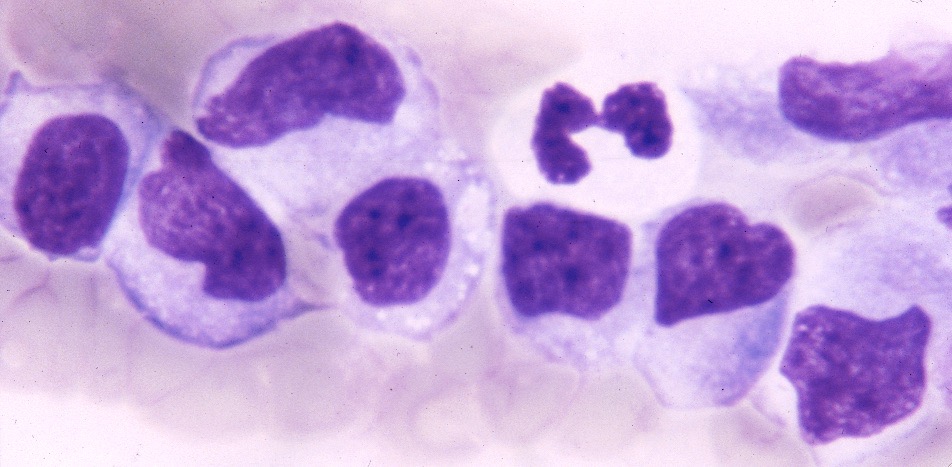

Les globules blancs de ce chien infecté par Ehrlichia canis sont essentiellement des cellules mononucléées (monocytes ou lymphocytes). Les cytoplasmes des cellules sont colorés (basophiles) et vacuolés, et des nucléoles sont bien visibles dans les noyaux, montrant que ces cellules sont activées.

La moelle osseuse est souvent hyperplasique en phase aiguë, (il faut bien remplacer rapidement les globules ou les plaquettes détruits), hypo ou aplasique en phase chronique sévère. On observe parfois l’atteinte sélective d’une ou plusieurs lignées cellulaires (la lignée plaquettaire, par exemple).

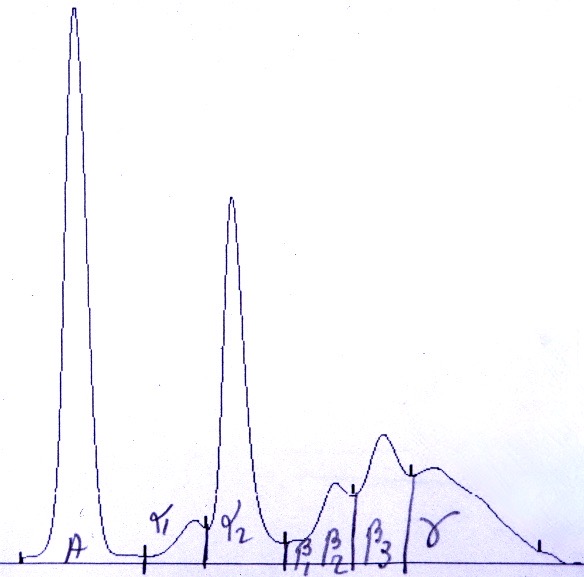

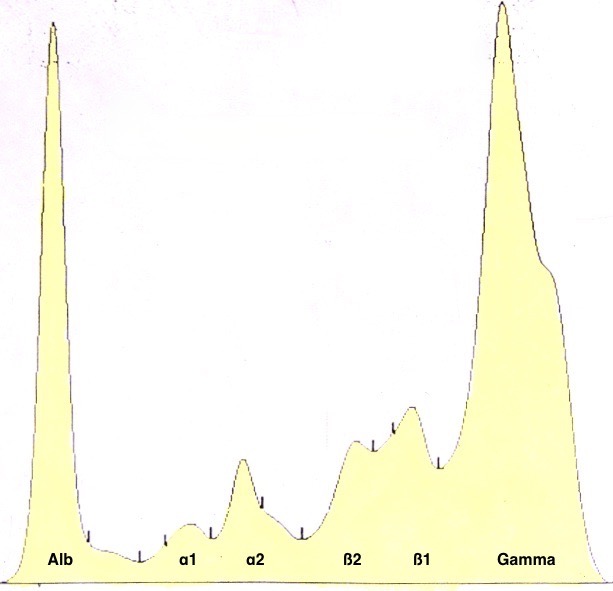

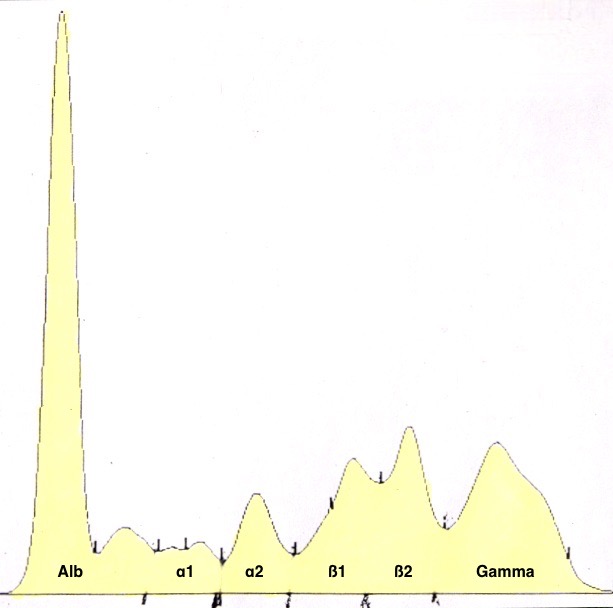

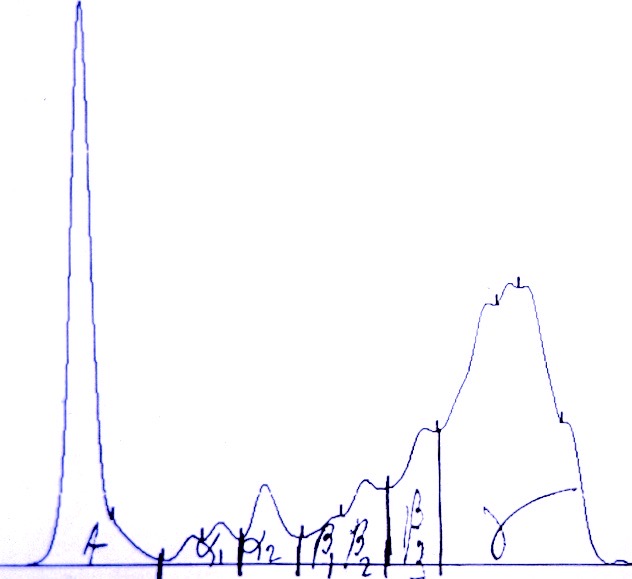

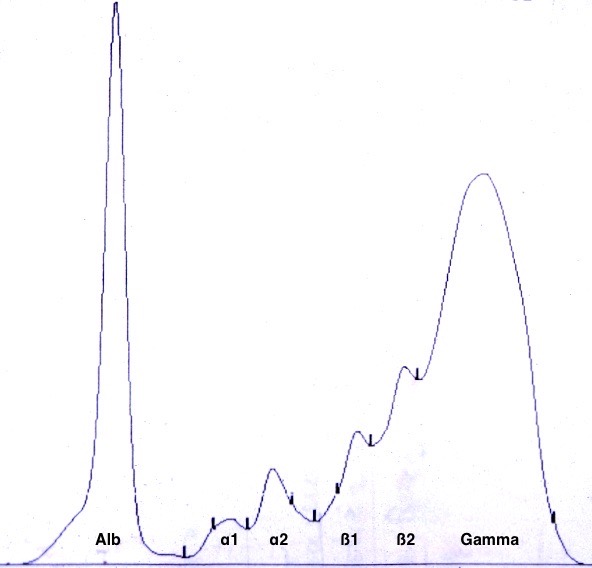

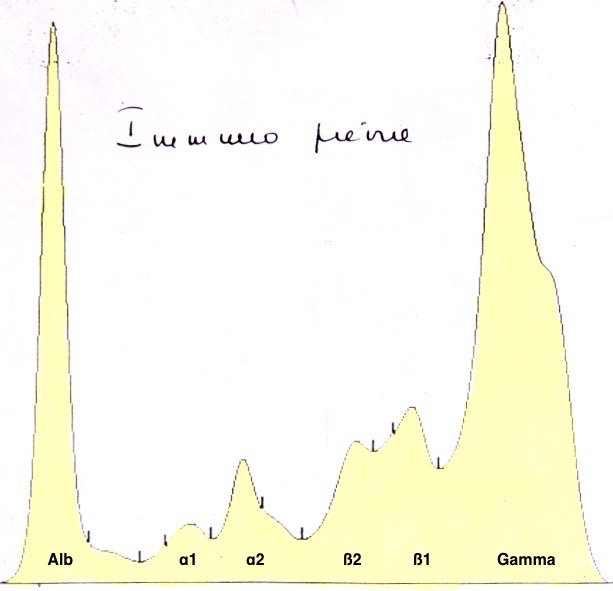

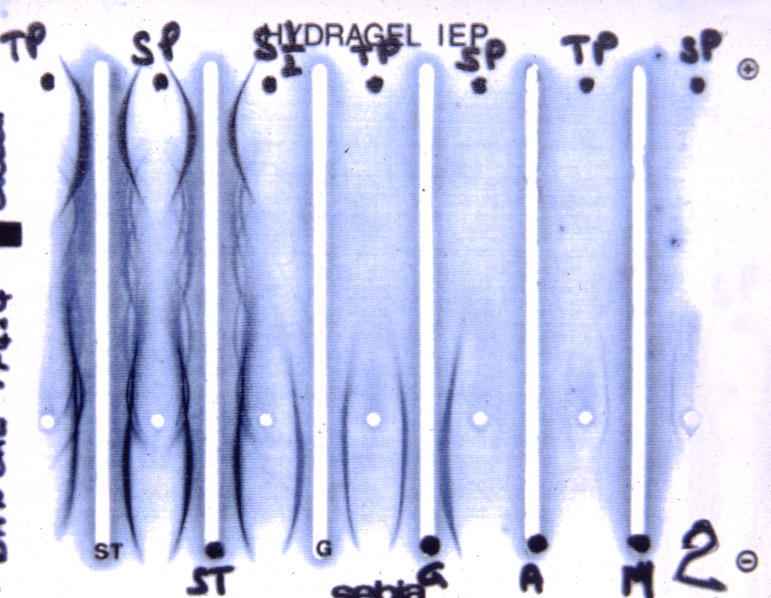

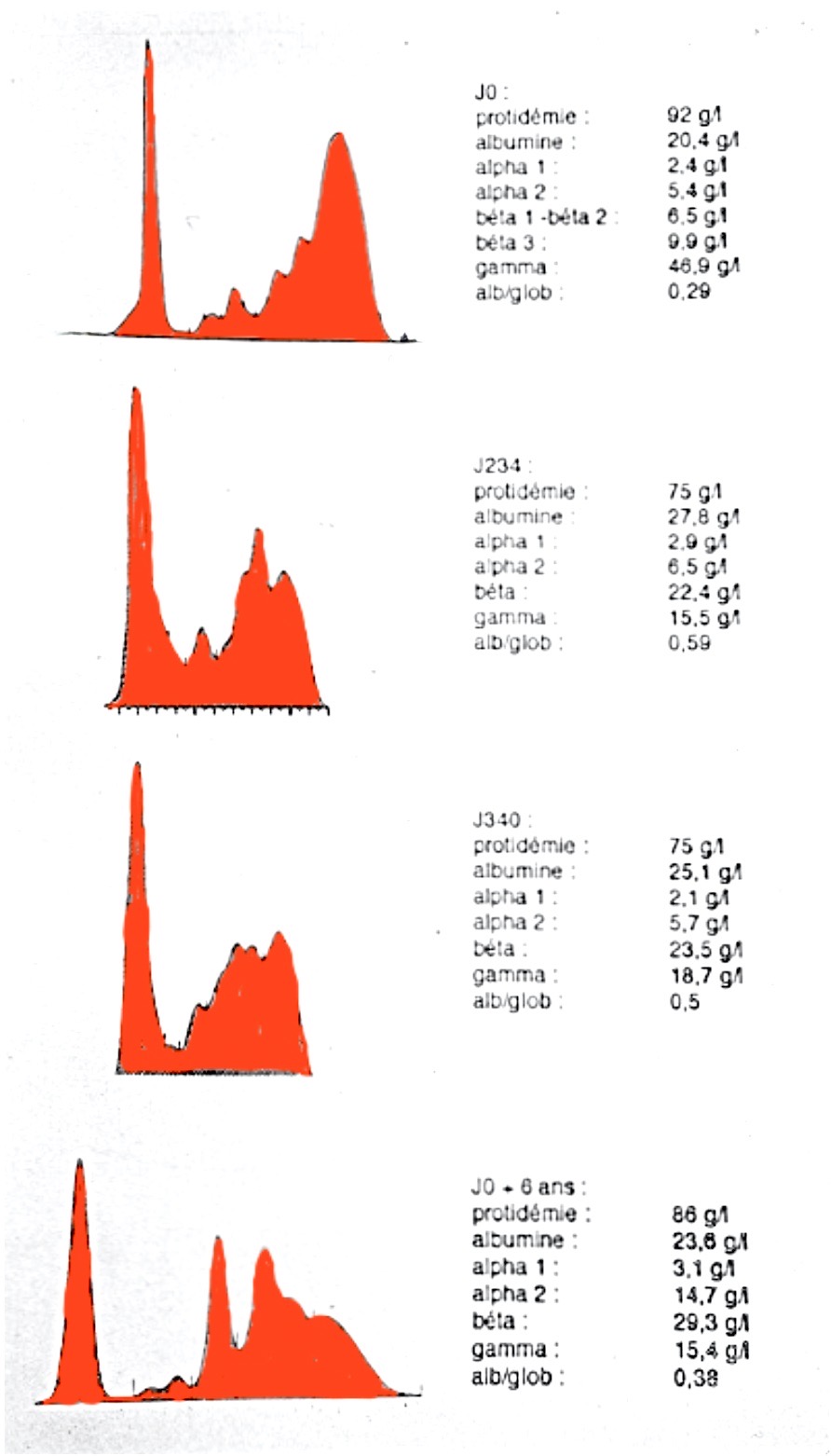

Les modifications biochimiques les plus caractéristiques concernent en premier lieu les protéines du sérum (hyperprotidémie), dont on peut interpréter l’augmentation par l’électrophorèse des protéines sériques. On en a déjà parlé dans le paragraphe consacré à la pathogénie : l’immunité humorale (les anticorps) est peu efficace pour lutter contre l’ehrlichiose, voire délétère. L’organisme du chien fabrique des globulines bêta et gamma dans l’espoir de se défendre, et puis les Ehrlichia sont toujours là, alors l’organisme en fabrique encore plus, et les Ehrlichia n’ont toujours pas diminué, etc. On a le même mécanisme avec la leishmaniose. Tout cela se lit sur l’électrophorèse : à l’élévation des globulines alpha 2 en pic pendant la phase aiguë, (normale dans toute inflammation), succède rapidement une augmentation des globulines bêta et surtout gamma, qui se développe parallèlement à une baisse de l’albumine, au fur et à mesure de l’évolution de la maladie vers les phases subclinique et chronique. On rencontre parfois des gammapathies monoclonales à Ig G (un petit groupe de cellules de la moelle osseuse sécrète en grande quantité un seul type de protéine, d’où un aspect en pic (= bande étroite) sur l’électrophorèse), qu’il faudra distinguer de ce qu’on rencontre dans certains cancers (myélome multiple…). L’électrophorèse est intéressante pour le diagnostic, et aussi pour le suivi du traitement (on en reparle plus loin) : une fois la bactérie éliminée, l’hypergammaglobulinémie semble disparaître plus rapidement, (tout est relatif), que les anticorps utilisés pour le diagnostic sérologique (IFA test), ces derniers pouvant persister jusqu’à dix-huit mois après guérison.

Electrophorèses des protéines, chez deux chiens infectés par Ehrlichia canis : à gauche, une forme aiguë, avec un important pic en alpha 2 indiquant une inflammation aiguë ; l’albumine est peu diminuée, et les globulines bêta et gamma peu augmentées. A droite : électrophorèse d’une Jack Russel de 10 ans, très positive pour E. canis (IFA test positif au 1/640) et négative pour la leishmaniose et la dirofilariose : les globulines alpha 2 sont toujours hautes, mais les bêta et gamma sont maintenant élevées.

L’infection est plus ancienne chez ces deux chiens, ainsi qu’en témoignent les taux de protéines totales très élevés : 102 g/l à gauche, 92 g/l à droite. Dans les deux cas, le pic d’alpha 2 a disparu, et les globulines bêta et gamma sont très élevées, les gamma globulines représentant à elles seules la moitié des protéines totales.

L’électrophorèse de ce chien montre non seulement une augmentation des globulines bêta et gamma, mais aussi un pic (bande étroite), dans la région des gamma globulines. Cette bande étroite pourrait indiquer la présence d’un cancer (hémopathie). La réalisation d’une immunoélectrophorèse en vue d’identifier la protéine responsable du pic, permet d’éliminer un certain nombre d’hypothèses : une immunoglobuline A (IgA) serait en faveur (entre autres) d’un myélome, une IgM d’une maladie de Waldenström. Il s’agissait ici d’un pic polyclonal à IgG, donc plutôt de type réactionnel, faisant suite à une inflammation. On verra, dans la partie traitement, l’évolution de cette électrophorèse. A noter que : 1) dans ce cas, la relative largeur du pic émergeant de globulines bêta et gamma globalement augmentées était plutôt en faveur d’un pic polyclonal d’origine inflammatoire… mais on ne sait jamais ! 2) Cet examen a été réalisé pour intérêt scientifique et non facturé au propriétaire de l’animal, dans la mesure où, lorsqu’on trouve une ehrlichiose ou une leishmaniose associées à une bande étroite, il est probable que cette anomalie soit liée à l’infection plutôt qu’à une éventuelle hémopathie associée. Cela dit, si la bande est vraiment étroite et qu’il n’a pas été identifié de maladie chronique concomitante, l’immunoélectrophorèse garde tout son intérêt.

Et puis il ne faudrait jamais oublier de jeter un petit coup d’œil aux urines : dans l’ehrlichiose, on y trouve souvent une quantité anormale de protéines (protéinurie), due à une atteinte des glomérules des reins. On peut aussi trouver une hématurie, (présence de sang due à la thrombopénie et/ou à la thrombopathie), ou une hémoglobinurie (hémoglobine libérée suite à l’éclatement de globules rouges, d’origine immunitaire).

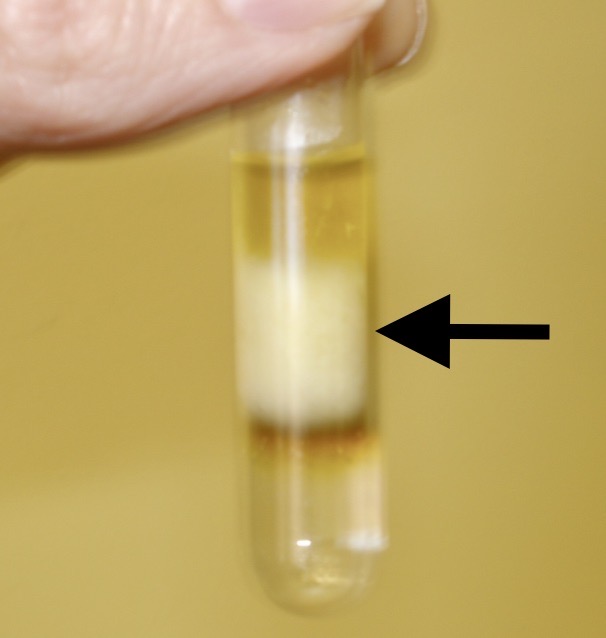

A gauche : Test de Heller chez un chien leishmanien (voir cet article), mais ça marche pareil chez tous les chiens qui ont des protéines dans les urines. Le test de Heller n’est peut-être plus tellement utilisé aujourd’hui, vu que nous disposons de moyens beaucoup plus sophistiqués pour reconnaître et chiffrer une fuite protéique, avec notamment le rapport protéines/créatinine urinaires (RPCU). Néanmoins, une petite bandelette urinaire ou un test de Heller sont quand même bien utiles en dépistage, pour savoir s’il y a ou non protéinurie, et s’il est nécessaire ou pas d’engager les frais d’un RPCU. En l’occurrence, on verse quelques gouttes d’acide nitrique dans les urines d’un chien, et s’il y a des protéines (qui n’ont aucune raison d’être là), on a une sorte de nuage blanc qui apparaît à l’interface entre urines et acide. Ce test est très sensible, il détecte toutes les protéines, et on peut déjà avoir une idée de l’importance de la protéinurie en fonction de l’épaisseur de l’anneau – protéinurie que l’on peut ensuite chiffrer avec un RPCU. Photo de droite : bon, là, on n’a pas besoin d’une bandelette urinaire pour détecter une forte hématurie (= sang dans les urines) chez le chien dont nous avons vu le pénis un peu plus haut (celui avec une pétéchie à l’extrémité).

Le diagnostic

Suspicions clinique et biologique

Un chercheur nord-américain a écrit il y a quelques années que dans l’ehrlichiose, la seule constante est l’inconstance – ou quelque chose comme ça. Ce qui est vrai, même si, à bien y réfléchir, c’est un peu le cas dans beaucoup de maladies. Ceci pour dire que les symptômes, voire les signes biologiques, quand ils ne sont pas parfaitement non spécifiques (abattement, anorexie, fièvre…), seront souvent suffisamment déroutants pour conduire le praticien sur toutes sortes de fausses pistes. Tout au plus dira-t-on qu’un chien couvert de tiques, fiévreux, qui saigne du nez, avec des plaquettes basses et des protéines hautes, est fortement suspect d’ehrlichiose, mais il pourrait aussi bien avoir une leishmaniose (ou les deux !). Donc, pour le diagnostic, il va falloir trouver autre chose que l’examen clinique !

Cytologique

Bon, les morulas, vous commencez à savoir ce que c’est, vous en avez déjà vu pas mal dans les paragraphes précédents : ces inclusions en forme de mûre (d’où le nom de morula), dans le cytoplasme d’une cellule mononucléée (lymphocyte ou monocyte).

Qu’est-ce qu’on n’a pas encore dit ? Que leur couleur peut varier du rose au pourpre, différente de celle du noyau de la cellule infectée, et que tous les colorants classiques, (y compris les colorants rapides, bien pratiques en consultation), permettent de les mettre en évidence. En général, on les trouve sur frottis sanguin, mais aussi parfois sur ponctions de moelle osseuse, de rate, de ganglion… Allez, juste pour le fun, on vous en met quelques-unes de plus !

Photo ci-contre : la photo est ancienne et de qualité moyenne, (c’est le scan d’une diapo argentique)… mais ce n’est pas tous les jours qu’on trouve quatre grosse morulas dans un seul monocyte !

C’est le frottis sanguin du petit chien qu’on a vu un peu plus haut, avec le nez qui goutte (un peu de sang), et une grosse rate. A gauche : une belle morula. A droite, on n’a pas jugé utile de mettre des flèches, il y a huit morulas dans le cytoplasme de ce lymphocyte ! Et on n’en mettrait pas sa main à couper, mais on se demande même s’il n’y en a pas une ou deux de plus, superposées au noyau !

On dit que c’est mignon quand c’est petit, et que quand c’est grand, c’est charmant : un bon exemple avec ces trois morulas trouvées chez le même chien. Les deux ci-dessus sont toutes petites, mais on voit très bien les granules qui composent la structure en mûre. Ci-contre : là, pour le coup, c’est vraiment une grosse morula ! Noter la prépondérance des cellules mononucléées sur les trois photos.

Des corps d’inclusion sont également décrits dans le cytoplasme des cellules mononucléées de chiens ehrlichiens ; il s’agit probablement de corps élémentaires isolés ou déjà agglutinés pour former des corps initiaux, en tout cas n’ayant pas encore atteint le stade morula. Ils se présentent sous forme de granules sphériques mesurant 0,2 à 1,5 µm de diamètre et de couleur variant également du rose au pourpre. Dans une étude, ces corps d’inclusion ont été observés chez 220 chiens (88%) parmi les 250 ayant fait l’objet d’un diagnostic d’ehrlichiose. 9 (4%) seulement de ces 220 chiens présentaient aussi des morulas, ce qui illustre l’intérêt de savoir identifier ces corps d’inclusion pour réaliser un diagnostic cytologique d’EMC. A noter que parmi les chiens chez qui nous avons diagnostiqués une ehrlichiose, certains présentaient des corps d’inclusion (photos ci-dessous), mais pas 88% !

Corps d’inclusion dans les lymphocytes d’une chienne infectée par Ehrlichia canis, et également leishmanienne.

Le problème avec ce mode de diagnostic, c’est qu’en général, les morulas, il n’y en a pas beaucoup (moins de 1% des cellules sanguines – au mieux – en hébergent), et aussi qu’il faut avoir suffisamment l’habitude d’en voir pour 1) les reconnaître, et 2) ne pas les confondre avec autre chose, notamment des images d’érythrophagocytose comme on en rencontre dans la babésiose, ou encore des inclusions de maladie de Carré (photos ci-dessous). Donc, si on trouve une belle morula bien typique sur un frottis sanguin, on sait que c’est une ehrlichiose, si on n’en trouve pas ou qu’on a seulement des images douteuses, on ne peut rien conclure. A noter qu’il y a quelques années, on pouvait passer des heures sur un frottis, ou utiliser des techniques de concentration des globules blancs (buffy-coat) pour augmenter ses chances de trouver une Ehrlichia. Aujourd’hui, on cherche un petit moment et puis si on ne trouve pas, on passe aux techniques suivantes, sérologie ou PCR.

A ne pas confondre avec des Ehrlichia : à gauche, une image d’érythrophagocytose (un globule rouge en train de se faire manger !), chez un chien atteint de piroplasmose. Quelques résidus de piroplasmes, eux aussi en cours de digestion, sont d’ailleurs visibles de part et d’autre de la flèche. Le diagnostic différentiel entre les deux types d’inclusion est d’autant plus crucial que les deux maladies sont transmises par la même tique, peuvent donner les mêmes symptômes… et qu’on peut avoir les deux à la fois ! A droite : plus rare, mais ça se rencontre quand même de temps en temps : des inclusions de maladie de Carré. Plusieurs différences avec les Ehrlichia : on en trouve dans tous types de cellules, et surtout, il n’y a pas l’aspect granuleux des petites mûres.

Sérologique

On ne parlera ici que du test d’immunofluorescence indirecte (IFA test). (Il existe aussi des tests ELISA, western blot… mais beaucoup moins utilisés par les laboratoires). Ce test est très spécifique, mais des réactions croisées sont possibles avec des organismes proches génétiquement d’E canis, particulièrement E chaffeensis, E ewingii et même des Anaplasma. (Cela dit, s’il est intéressant d’un point de vue fondamental et théorique de connaître le nom de l’Ehrlichia qu’on a, savoir que le chien est porteur d’une Ehrlichia, c’est déjà pas mal, d’autant qu’elles se traitent toutes avec la même molécule).

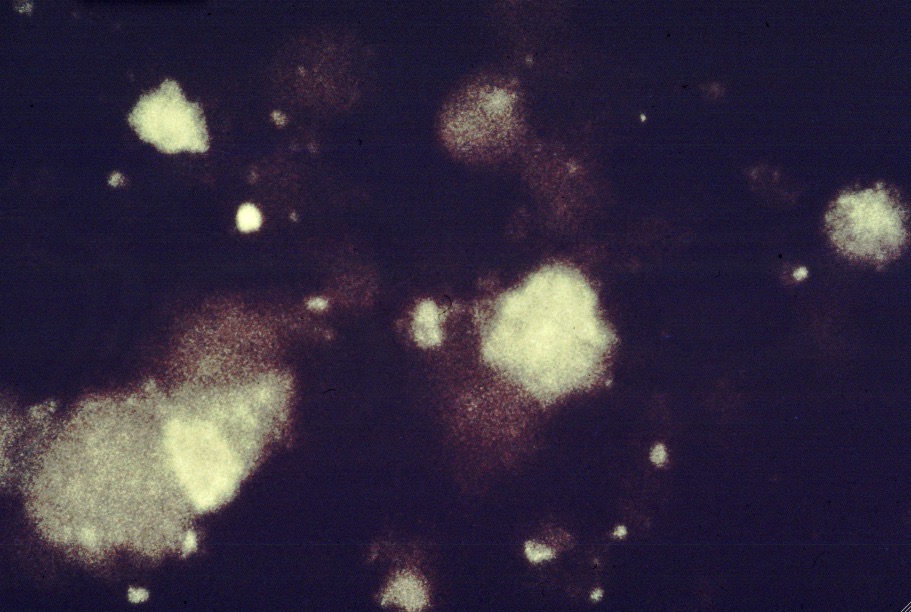

La séroconversion (= quand la sérologie devient positive) se fait généralement sept à vingt jours après l’infection. Le taux et son interprétation peuvent varier d’un laboratoire à l’autre, mais une positivité au 1/80 est généralement considérée comme significative. En dessous, ou en cas de doute, on peut toujours retester quelques semaines plus tard, ou demander une PCR. Et si le taux augmente significativement entre deux prises de sang, cela nous confirme qu’on est bien sur une infection récente et active. Photo ci-contre : image d’IFA test (Source : Dr D. Fritz, que nous remercions).

Les taux restent le plus souvent positifs tant que l’infection persiste, ce qui est logique, mais il faut savoir qu’après guérison, la sérologie peut demeurer positive plusieurs mois, et jusqu’à plus de deux ans chez des chiens initialement très positifs ! Du coup, c’est un peu embêtant pour le suivi : si un chien se négative après traitement, on est content, ça veut dire qu’il est guéri, (on peut, par précaution, le retester deux ou trois fois à quelques mois d’intervalle pour s’assurer qu’il est toujours négatif). En revanche, s’il reste positif… eh bien là, on ne sait pas si c’est parce qu’il est toujours infecté, ou s’il est guéri mais avec une sérologie qui tarde à se négativer. Autre conséquence : si on nous présente un chien malade et qu’on le trouve séropositif, ça peut être la trace d’une ehrlichiose ancienne aujourd’hui guérie, alors que le chien est malade de tout à fait autre chose.

Plusieurs tests de diagnostic rapide utilisables par le praticien « au chevet du patient » ont été développés : là, pour le coup, on a de l’ELISA, de l’immunochromatographie… Ces tests présentent l’avantage d’être très spécifiques et de donner un résultat en quelques minutes. Ils présentent l’inconvénient de ne pas donner un résultat quantitatif, (c’est embêtant pour le suivi), et d’être parfois négatifs pour des sérums à titre d’anticorps faible.

Moléculaire

La PCR (polymerase chain reaction) permet l’amplification du gène codant pour l’ARNr 16S d’E canis : la positivité signe donc la présence d’un fragment de gène d’E canis dans le prélèvement testé, pas comme les anticorps qui, on l’a vu, peuvent persister plusieurs mois chez un chien guéri. Cette technique est très sensible et très spécifique. Réalisée sur le sang, elle se positive généralement entre 7 et 10 jours après inoculation, donc le plus souvent, avant la sérologie, ce délai dépendant de la sensibilité de la technique utilisée, et de la quantité d’E. canis inoculée. Le séquençage du fragment de gène ainsi amplifié permet ensuite de comparer génétiquement différentes souches ou espèces d’Ehrlichia.

On peut réaliser une PCR sur du sang, ou sur d’autres prélèvements : moelle osseuse, rate, ganglion… A noter qu’une étude a montré que chez des chiens infectés depuis plusieurs mois, la PCR sur sang s’était négativée (les Ehrlichia y étaient devenues trop peu nombreuses pour être détectables), alors que les PCR sur ponction de moelle osseuse, et surtout de rate, étaient toujours positives. Donc dans un suivi, notamment après traitement, la PCR sur sang peut se négativer alors qu’il y a encore des Ehrlichia qui traînent dans la rate ou la moelle osseuse.

A noter que chez les chiens infectés simultanément par plusieurs espèces d’Ehrlichia ou d’Anaplasma, ce qui ne semble pas rare, la PCR permet de mettre en évidence les différentes espèces présente, se montrant en cela supérieure à la cytologie ou à la sérologie.

Le traitement

Alors attention, attention, attention : on le dit à chaque fois, mais le traitement, il se décide au cas par cas… et dans l’ehrlichiose particulièrement. Déjà, dans toute maladie, votre vétérinaire choisira le protocole le mieux adapté en fonction de l’état de l’animal, des résultats d’analyses, d’éventuelles maladies associées, et aussi de sa propre expérience, des dernières données de la science, etc. Mais en plus, dans le cas de l’ehrlichiose, il se trouve que sauf dans les formes les plus graves, les traitements sont généralement efficaces pour supprimer les symptômes, mais pas toujours pour éliminer l’Ehrlichia. La décision de prolonger le traitement, et pendant combien de temps, et avec quelle(s) molécules(s)… sera alors vraiment à discuter au cas par cas.

La doxycycline

Les tétracyclines constituent la classe antibiotique de choix dans le traitement de l’ehrlichiose. Parmi celles-ci, c’est la doxycycline qui est la plus classiquement employée, car plus lipophile et atteignant des concentrations intra-cellulaires plus élevées que l’oxytétracycline. La dose traditionnellement recommandée pour la doxycycline est 10 mg/kg et par jour en une prise, mais il semble qu’une dose de 5 mg/kg chaque 12 heures serait mieux tolérée d’un point de vue digestif (vomissements, anorexie), qu’une prise unique de 10 mg/kg/24 heures. Selon certaines publications, il semblerait en outre que les chiens recevant deux prises quotidiennes de doxycycline se négativent plus rapidement en PCR, avec une remontée durable du taux de plaquettes sanguines, peut-être parce qu’une seule administration journalière ne suffirait pas à assurer une concentration bactériostatique pendant 24 heures – mais des études portant sur d’avantage de cas seront nécessaires avant d’être affirmatif sur ce dernier point.

Concernant la durée du traitement, un consensus dans les publications récentes semble se faire autour d’une durée de 28 jours, mais… ce n’est évidemment pas si simple. Différentes études ont montré que des traitements de 7 jours, 21 jours, voire six semaines pouvaient ne pas être stérilisants, particulièrement dans les formes chroniques. Sur 86 chiens infectés naturellement par E. canis et traités par la doxycycline, (24 pendant 1-2 mois, 28 pendant 3-6 mois, 16 pendant 7-12 mois, 7 pendant 13-24 mois, et 11 pendant plus de 2 ans (!)), environ 50% étaient encore positifs par PCR réalisée sur un prélèvement de sang, à l’issue du traitement. Une publication de 1991 conseillait un mois de traitement en phase aiguë, deux mois en phase chronique. Dans des articles plus récents, les chiens ont reçu de 21 à 630 jours de doxycycline (moyenne 210 jours). Dans ces différents articles, les raisons qui ont conduit les auteurs à traiter plus ou moins longtemps n’ont pas toujours été précisées, mais on peut penser qu’ils se sont appuyés sur la négativation (ou non) de la PCR et/ou de la sérologie, et sur l’évolution des données hématologiques et biochimiques – on en parle un peu plus loin.

Illustration de tout celà ci-dessus à droite, avec le suivi sur six ans de Fidélio, adorable croisé berger présenté à J0 pour deux épisodes d’épistaxis en un mois. La sérologie ehrlichiose est très positive (1/640), la sérologie leishmaniose négative, et les taux de protéines et de gammaglobulines, comme on pouvait s’y attendre, sont très augmentés, témoignant d’une infection ancienne. Le chien reçoit deux mois de doxycycline, et non seulement les épistaxis disparaissent, mais Fidélio retrouve une forme qu’il avait perdue depuis longtemps, cette baisse d’activité ayant été attribuée au vieillissement – en fait non, elle était due à l’évolution chronique de l’ehrlichiose.

Maintenant, on s’accroche : Après ses deux premiers mois de doxycycline, Fidélio est retesté à J+123 : sérologie toujours positive, mais seulement au 1/160, donc c’est beaucoup mieux, on prescrit juste 40 jours de doxycycline supplémentaires, histoire d’obtenir une guérison complète, avec élimination des Ehrlichia. A J+172, la sérologie n’est plus positive qu’au 1/80, limite de positivité. Donc, on se dit que c’est bon, Fidelio doit être guéri, c’est juste que comme on l’a vu ci-dessus, la sérologie peut être un peu longue à se négativer.

Contrôle à J+234, pour vérifier que Fidélio soit bien négatif, et pouf ! Positif au 1/320, et une électrophorèse qui va dans le même sens, toujours en faveur d’une inflammation chronique. Ce coup-ci, on y met les moyens : on repart pour trois mois de doxycycline. A J+340, la sérologie est toujours positive au 1/160, et l’électrophorèse toujours modifiée. Devant les échecs répétés de la doxycycline à éliminer l’infection, (parce que cliniquement, tout va bien !), on essaye l’imidocarb dipropionate, deux fois à une semaine d’intervalle. (On considère aujourd’hui que l’efficacité de cette molécule est insuffisamment documentée (voir plus loin), mais à l’époque de ce cas, plusieurs publications décrivaient de bons résultats obtenus avec l’imidocarb). Quoi qu’il en soit, à J+522, la sérologie était revenue à son point de départ, positive à 1/640. Le chien étant tout à fait en forme, et devant l’inefficacité des différents traitements à éliminer l’agent infectieux, la décision est prise de ne plus traiter. A J+6 ans, la sérologie est toujours positive au 1/640, avec une électrophorèse confirmant la persistance de l’infection. Fidélio est décédé quelques temps plus tard, à un âge très vénérable, sans avoir présenté de nouveaux symptômes d’ehrlichiose. Cet exemple est une parfaite illustration de ce que peut (parfois) être l’évolution après traitement d’une ehrlichiose, notamment chronique : une disparition durable des symptômes, même si des rechutes sont toujours possibles, mais une persistance de la bactérie chez le chien.

En conclusion : un consensus sur la doxycycline, mais concernant la dose, la fréquence et la durée d’administration, la décision se fera au cas par cas en fonction de nombreux critères comme le caractère aigu ou chronique de l’infection (si toutefois on peut le déterminer), l’état du chien, l’évolution de la sérologie, de la PCR et des paramètre biologiques, etc.

Deux recommandations concernant l’administration du traitement : surtout chez les petits chiens, il est toujours bien de faire avaler un peu d’eau après la prise des comprimés pour éviter que ceux-ci puissent entraîner des lésions de l’œsophage (ce n’est quand même pas bien fréquent, mais ça a été décrit, surtout chez le chat) ; et comme l’absorption des cyclines (la doxycycline un peu moins que les autres) peut être diminuée par chélation avec le calcium, il vaut mieux éviter de donner les comprimés dans un morceau de fromage ou de faire boire du lait au chien tout de suite après. Bon, ça aussi, ça joue sans doute à la marge, mais ça fait quand même partie des recommandations.

Les principaux effets secondaires de la doxycycline sont de possibles vomissements. Les lésions de l’émail dentaire décrites en cas d’administration d’oxytétracycline à un jeune chien qui n’a pas encore sa dentition adulte, ne se produisent pas avec la doxycycline.

L’imidocarb dipropionate et l’enrofloxacine

Un mot rapide pour tordre le cou à deux autres molécules souvent citées dans le traitement de l’ehrlichiose : l’imidocarb dipropionate, utilisé dans le traitement de la piroplasmose, classiquement administré deux fois à 15 jours d’intervalle, et l’enrofloxacine, qui appartient à une famille d’antibiotiques actifs sur certaines Rickettsies en médecine humaine. Un article de synthèse datant de novembre 2022 indique que l’imidocarb n’est plus recommandé pour le traitement de l’ehrlichiose, car son efficacité n’est pas documentée. Quant à l’enrofloxacine, un support génétique à la résistance aux fluoroquinolones (famille d’antibiotiques à laquelle appartient l’enrofloxacine), a été mis en évidence chez les membres du génogroupe Ehrlichia canis : ces bactéries sont donc considérées comme naturellement résistantes à l’enrofloxacine qui, de ce fait, ne présente aucun intérêt dans cette indication. Voilà voilà… Ajoutons en outre que l’enrofloxacine est un antibiotique réservé à la santé humaine, et ne devrait donc pas être utilisé chez l’animal, sauf dans certaines circonstances bien précises.

Les traitements adjuvants

Des traitements adjuvants seront bien sûr utilisés selon l’état du chien : perfusions chez un animal choqué ou en insuffisance rénale, transfusion en cas d’anémie marquée, notamment s’il y a aplasie médullaire…

L’utilisation des corticoïdes par voie générale est discutée, mais peut se justifier notamment en cas de thrombopénie importante : nous avons vu que de nombreux mécanismes à médiation immune interviennent dans la pathogénie de l’ehrlichiose. Il ne semble pas que l’utilisation de corticoïdes, même administrés à doses immunosuppressives, provoque l’aggravation d’une ehrlichiose si l’animal reçoit aussi de la doxycycline.

Dans le même ordre d’idée, étant donné le rôle de la rate dans la pathogénie de la maladie, (production d’anticorps, persistance d’Ehrlichia alors qu’on n’en détecte plus dans le sang ni dans la moelle osseuse…), certains auteurs recommandent la splénectomie (= retrait chirurgical de la rate) chez les chiens ehrlichiens présentant des troubles à médiation immune, réfractaires au traitement médical. Mais cela est bien sûr à envisager avec précautions !

Et puis après, bien sûr, il y a tous les traitements dirigés contre les symptômes, notamment oculaires en cas d’uvéite, avec des collyres pour dilater la pupille (mydriatiques) et pour le coup, des corticoïdes, à la fois par voies locale et générale.

Le contrôle du traitement

Déjà, parlons du plus important : la réponse clinique. Parce que c’est bien beau de regarder comment évoluent les anticorps ou les plaquettes, mais il faut avant tout arrêter l’incendie. Cette réponse est généralement bonne en phase aiguë, plus inconstante en phases subclinique et surtout chronique, très mauvaise en cas d’aplasie médullaire. Si l’on reprend l’exemple de notre chien qui arrive couvert de tiques, et fiévreux et abattu depuis la veille, donc visiblement en phase aiguë, il doit aller beaucoup mieux dans les trois jours maximum après le début du traitement de doxycycline, sinon, c’est qu’il y a anguille sous roche, et il faut réévaluer, en recherchant une maladie associée, notamment une des autres transmises par les tiques (piroplasmose, hépatozoonose…). Evidemment, dans le cas d’une forme chronique, avec un chien très dégradé, l’amélioration ne se fera sans doute pas en trois jours.

Parallèlement à une amélioration de l’état général, évolution de la couleur des urines dans les 48 heures suivant le début d’un traitement par la doxycycline, chez un berger allemand positif au 1/160 pour E. canis, présenté avec de multiples saignements (dans l’abdomen, la paroi de la vessie + hématomes dans la prostate, le rein droit, la rate…), consécutifs à une forte thrombocytopénie (38 000 plaquettes / µl de sang).

Maintenant, prenons le cas (quand même le plus fréquent), où notre chien a bien répondu au traitement, et se porte maintenant tout à fait bien. Qu’est-ce qu’on fait ? comment sait-on s’il est vraiment guéri, et quand on pourra arrêter le traitement ? Autant le dire tout de suite, ce n’est pas simple.

La sérologie : Comme on l’a vu plus haut, l’IFA test peut rester positif plusieurs mois, voire plusieurs années, alors que le chien est débarrassé de l’Ehrlichia. Une étude montre qu’après traitement par la doxycycline, sur 80 chiens encore positifs avec l’IFA test, 43 seulement étaient positifs en PCR (qui est quand même un meilleur marquer de la persistance de l’infection – quoique : on en parle tout de suite après). Donc, lorsqu’un chien traité se négative en sérologie, on pourra par précaution le retester quelques mois plus tard, mais il est quand même probable qu’il soit biologiquement guéri. En revanche, s’il reste positif, il sera impossible de dire s’il s’agit d’un échec du traitement, ou seulement de la persistance d’une réponse immunitaire de la part d’un chien pourtant débarrassé de ses Ehrlichia : dans l’étude citée ci-dessus, c’est grosso modo du 50-50.

La PCR est très intéressante pour le suivi après traitement, dans la mesure où elle met en évidence la présence même d’E. canis, (du moins de son ADN), et non une production d’anticorps qui ne reflète qu’indirectement de la présence du germe. Mais comme toujours, les choses ne sont jamais aussi simples qu’on le voudrait : dans une étude portant sur quatre chiens infectés par E canis, des prélèvements de rate des quatre chiens ont été trouvés positifs en PCR, 34 mois après l’infection, alors que les prélèvements de sang et de moelle osseuse n’étaient plus positifs que chez deux de ces chiens. Dans une autre étude portant sur des chiens en phase aiguë d’EMC traités par la doxycycline, la PCR sur sang s’est négativée alors que la PCR sur rate était encore positive. Enfin, chez un chien infecté chronique, la PCR sur sang s’est négativée après 4 semaines de traitement par la doxycycline, avant de redevenir positive 6 semaines après la fin du traitement, suggérant qu’E. canis se « cachait » dans d’autres organes que le sang, notamment la rate, avant de ressortir une fois qu’on l’aurait oubliée. Il est donc à craindre qu’une PCR réalisée sur un prélèvement sanguin ne permette pas de détecter tous les chiens porteurs d’E canis après traitement, et comme on ne va pas ponctionner en routine la rate des chiens pour savoir où ils en sont de leur infection… Pour que la guérison biologique d’un chien soit considérée comme probable, il est actuellement admis qu’une PCR réalisée sur le sang devrait être négative 15 jours après la fin du traitement, et à nouveau négative 2 mois plus tard.

Les signes indirects : électrophorèse et thrombocytopénie : A défaut de détecter la présence de l’Ehrlichia, voyons comment évoluent les anomalies biologiques qu’elle a provoquées;

L’électrophorèse des protéines, on l’a vu plus haut, est très modifiée par la présence d’E. canis : elle devrait donc se normaliser une fois la bactérie partie… mais si la disparition progressive de l’hyperglobulinémie sur une période de 6 à 9 mois suggère l’élimination de l’Ehrlichia, on sait que cette hyperglobulinémie peut parfois persister 6 à 18 mois ou plus, même après un traitement efficace. Donc, on n’est pas beaucoup plus avancés avec l’électrophorèse qu’avec la sérologie. En plus, les modifications de l’électrophorèse ne sont pas spécifiques : elles indiquent juste la présence d’une infection chronique. Donc, l’ehrlichiose peut être guérie depuis longtemps, mais pour peu qu’on ait une vieille maladie chronique associée qu’on n’a pas forcément détectée, l’hyperglobulinémie persistera et on se dira que cette ehrlichiose ne guérit décidément pas vite.

On a déjà vu un peu plus haut l’électrophorèse de ce berger allemand de 9 ans, avec sa bande étroite (ci-dessus à gauche). Le chien était infecté à la fois par Ehrlichia canis et par Babesia canis (l’agent de la piroplasmose). Il a reçu 40 jours de doxycycline pour l’ehrlichiose, et une injection d’imidocarb dipropionate pour la piroplasmose. Sept mois plus tard, la sérologie ehrlichiose s’est négativée, et l’électrophorèse est quasiment normalisée (image de droite) : on peut donc dire qu’il y a de très fortes chances pour que le chien soit définitivement guéri de son ehrlichiose.

Concernant la baisse du nombre de plaquettes (= thrombocytopénie), et plus généralement du nombre de cellules sanguines (= cytopénies) : celles-ci sont fréquentes dans l’ehrlichiose canine : dans une étude portant sur 93 chiens infectés par E. canis, 8 seulement ne présentaient pas de cytopénie. La thrombocytopénie est la cytopénie la plus fréquente mais, on l’a vu, anémie (= baisse des globules rouges) et, à un degré moindre, leucopénie (= baisse des globules blancs), se rencontrent également. Le taux de plaquettes, en particulier, semble être un indicateur important pour le suivi : si tout va bien, il doit commencer à remonter 24-48 heures après le début du traitement, et il est habituellement dans les limites usuelles en 14 jours. Une remontée des plaquettes qui persiste un ou deux mois après la fin du traitement est bien corrélée avec la PCR pour témoigner de la disparition d’E canis.

Bon, alors su coup, qu’est-ce qu’on fait ? Eh bien on essaye de combiner tout ça. Si le chien va bien, que les plaquettes sont remontées, que l’électrophorèse est normalisée, et que PCR et sérologie se sont négativées, un contrôle quelques mois plus tard est tout de même conseillé, mais on peut être à peu près sûr que l’animal est guéri. Malheureusement, tous ces indicateurs ne sont pas toujours aussi cohérents entre eux : que faire dans le cas d’un chien qui va très bien, dont la PCR s’est négativée, mais dont la sérologie reste positive et l’électrophorèse modifiée, un ou deux ans après l’infection ? Quelle décision prendre dans le cas de Fidélio, que nous avons présenté un peu plus haut ? Est-ce qu’on arrête le traitement, et si oui, quand ? Là, c’est une question d’appréciation individuelle, de discussion avec les propriétaires, d’évaluation du rapport bénéfice / risque, etc.

Et en prévention ?

Eh ben… pas grand chose.

Déjà, pas de vaccin.

La lutte contre les tiques, bien sûr : colliers et pipettes avec effet répulsif, comprimés, épluchage manuel au retour de chaque promenade… avec cette différence par rapport à la prévention de la piroplasmose (la lutte contre les tiques est détaillée dans cet article), que dans cette dernière maladie, le parasite est injecté par la tique deux ou trois jours après la morsure, alors que dans l’ehrlichiose, c’est trois heures après – ce qui ne laisse pas beaucoup de temps aux produits pour agir, ni aux maîtres pour arracher les tiques !

Une excellente prévention a été obtenue chez des chiens militaires (bergers allemands surtout) en mission dans des zones où l’ehrlichiose est endémique, avec l’administration quotidienne de doxycycline à la dose de 100 mg par chien et par jour, soit approximativement 3 mg/kg/j : sur 614 chiens ayant passé au moins 4 mois en zone d’enzootie, aucune intolérance à la doxycycline n’a été rapportée, et mortalité et morbidité ont été nulles. 4% seulement des chiens ont fait l’objet d’une séroconversion avec des taux faibles, et une négativation s’est produite après traitement, dans la plupart des cas. Voilà, donc ça marche pas mal, ça peut être intéressant pour un chien qui va passer quinze jours avec son maître dans une zone de forte enzootie en Asie ou en Afrique, mais dans le cas d’un chien qui vit seulement à la campagne dans un département du sud de la France, il n’est évidemment pas envisageable de lui faire prendre un antibiotique tous les jours pendant ses 14 ou 15 ans de vie. En plus, ça poserait évidemment un problème de santé publique, avec création de résistances bactériennes aux antibiotiques.

Et puis à ne pas négliger : un dépistage, par sérologie et/ou PCR, devrait, bien sûr, être régulièrement réalisé chez les chiens donneurs de sang, sachant qu’une Ehrlichia reste présente et infectieuse dans du sang réfrigéré pendant 11 jours.

Quelques autres Ehrlichia

Comme E. canis, Ehrlichia chaffeensis se loge dans les monocytes. Elle a été décrite dans les conditions naturelles, d’abord chez un fort pourcentage de chiens asymptomatiques dans le sud des Etats-Unis, puis chez quelques chiens présentant des symptômes variés (fièvre, pétéchies…) et une thrombocytopénie. De l’ADN d’ Ehrlichia chaffeensis était encore détectable chez les chiens infectés, plusieurs mois après un traitement par la doxycycline.

Ehrlichia ewingii, quant à elle, est présente dans les granulocytes (ou polynuclaires, d’autres globules blancs que les monocytes). On la trouve surtout dans le sud des États-Unis, où elle est décrite depuis 1971, mais également en Afrique. Les chiens infectés présentent généralement des signes cliniques (abattement, hyperthermie) moins marqués que dans l’ehrlichiose monocytaire à E. canis, avec prédominance des symptômes locomoteurs (boiterie d’un ou plusieurs membres, raideur, dos voussé, difficultés à se lever ou à marcher, articulations enflées et douloureuses), et différents troubles neurologiques. Certains chiens peuvent être asymtomatiques. La thrombocytopénie est l’anomalie biologique la plus fréquente. Les morulas peuvent être mises en évidence dans les granulocytes du sang, mais aussi sur étalement de liquide synovial ou de liquide céphalo-rachidien, respectivement en cas de polyarthirte ou de méningite. En sérologie, E. ewingii croise avec E. canis, mais pas avec A. phagocytophilum. Le pronostic est généralement bon et la guérison, après traitement par la doxycycline, plus rapide que dans l’EMC.

Et nous, dans tout ça ?

De nombreux cas d’infection humaine à E. chaffeensis, E. ewingii et, plus exceptionnellement E. canis, ont été décrits, essentiellement aux Etats-Unis, depuis le début des années 1990. Beaucoup de ces cas ont nécessité l’hospitalisation du patient, et un faible pourcentage (1 à 3 %), s’est terminé par un décès. Comme pour les chiens, la transmission se fait par morsure de tiques : une transmission directe de ces différentes bactéries du chien ou du chat à l’Homme n’a jamais été démontrée. Tout au plus peut-on dire que des mammifères domestiques ou sauvages pourraient servir de réservoir pour les tiques… ou de sentinelle : si l’on trouve une Ehrlichia chez un animal, ça signifie, pour les humains, qu’il y a des tiques porteuses dans l’environnement !