On avait bien vu, (ou pas, d’ailleurs), que Félix commençait à avoir un peu de tartre, à sentir un peu mauvais de la bouche… et puis un jour, il s’arrête de manger, il bave, on voit qu’il a mal, alors on lui écarte (difficilement) les mâchoires… et voilà ce qu’on découvre ! Qu’est-ce que c’est que ce truc ? Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir faire ? Et est-ce qu’on aurait pu empêcher ça ? On vous dit tout dans cet article.

A noter que le versant canin est abordé dans une autre page de ce site.

Qu’est-ce que c’est, une gingivo-stomatite ?

1 – Gingivite, maladie parodontale et résorption du collet

Pour savoir de quoi on parle, on va commencer par quelques définitions, et des photos des principales lésions. Comme les chiens et contrairement aux humains, (enfin… pas tous, semble-t-il), les chats ne se brossent pas les dents pendant deux minutes, au moins deux fois par jour. La conséquence, chez certains d’entre eux, est la formation d’une plaque dentaire à la surface de l’émail des dents. Cette plaque dentaire est constituée d’une matrice de glycoprotéines et de polysaccharides, avec des bactéries à l’intérieur (on parle de biofilm bactérien). La multiplication de ces bactéries entraîne progressivement la minéralisation de la plaque dentaire, donnant ainsi naissance au tartre. A partir de là, vont se développer deux maladies : la gingivite, (une inflammation des gencives, réversible), et la parodontite, (une inflammation du parodonte, irréversible). Tout le monde sait ce qu’est la gencive, mais il sera peut-être utile de définir le parodonte : il s’agit de l’ensemble des tissus qui entourent et soutiennent la dent. (Facile : para = à côté, et odontos = la dent). A savoir l’alvéole, (la cavité osseuse dans laquelle la racine est implantée), le ligament alvéolaire, qui relie l’alvéole et la racine, le cément, qui recouvre la racine et stabilise ainsi la jonction ligament alvéolaire/racine, et finalement la gencive, que tout le monde connaît. La parodontite est donc l’inflammation du parodonte, et peut aboutir à la destruction de ces structures de soutien avec en particulier un décollement des gencives et la constitution de poches, où les bactéries se multiplient et produisent des toxines à l’origine de la destruction de l’os alvéolaire. Contrairement à la gingivite, la parodontite est irréversible, (parce que quand c’est cassé, c’est cassé), et aboutit au déchaussement, puis in fine à la chute de la dent. Cerise sur le gâteau, bactéries et toxines ne resteront pas toujours sagement confinées dans leurs alvéoles, et iront parfois s’aventurer ailleurs dans l’organisme mais ça, c’est une autre histoire.

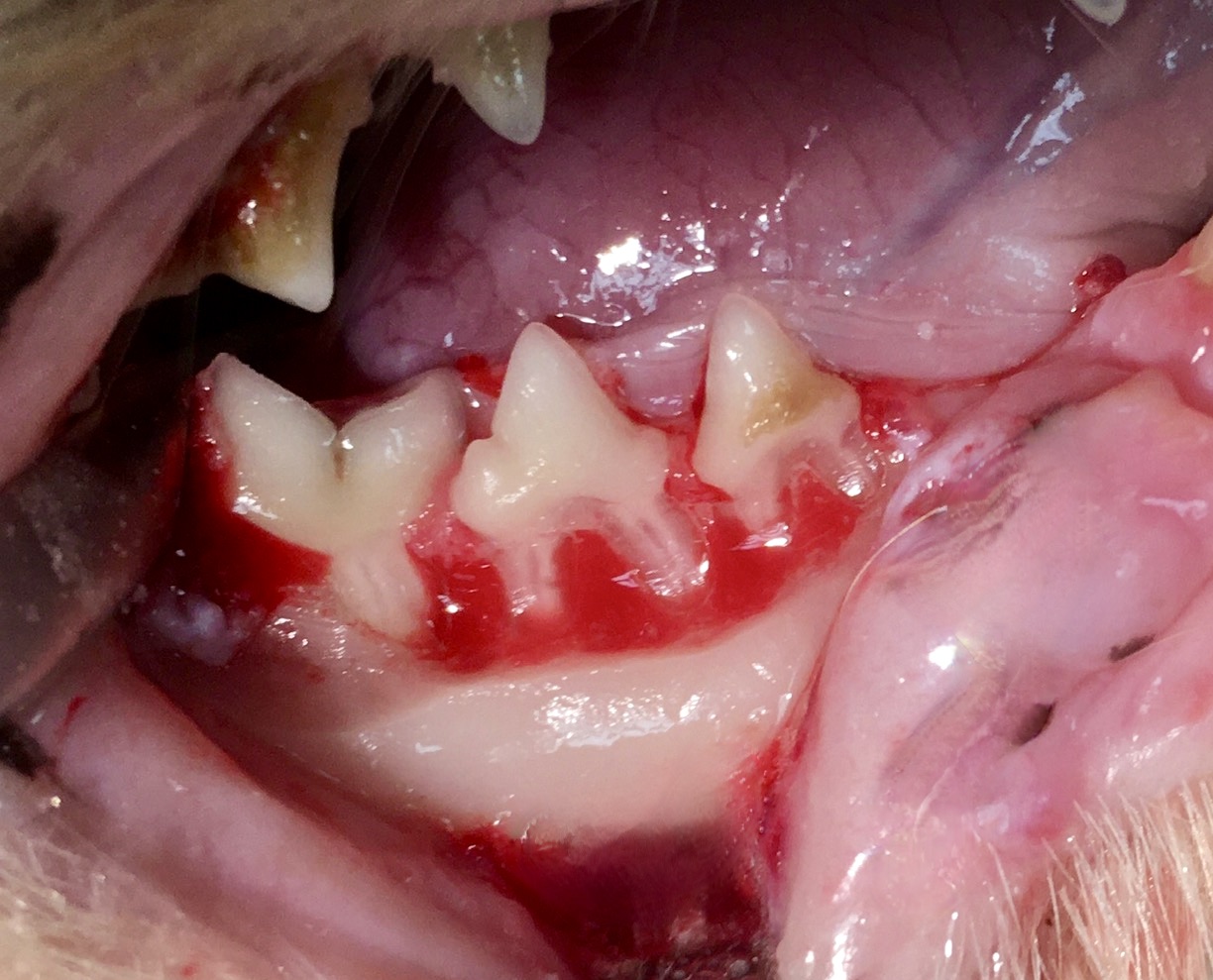

Photo du haut : parler de petite gingivite toute gentille à la base des dents du haut serait un peu exagéré, mais comparé à ce qu’on peut voir par ailleurs, ma foi… Attention quand même, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça peut finir. Photo du bas : Là, on n’est plus sur une petite gingivite toute gentille : la gencive est beaucoup plus rouge et proliférante. On est encore loin de la photo en tête d’article, mais on est déjà sur la mauvaise pente.

Après la gencive, le parodonte : sur la photo de gauche, qui montre les canines supérieure et inférieure d’un chat, on observe un décollement et une rétraction de la gencive autour du croc du bas, (croc ou canine, c’est pareil), qui laissent une bonne partie de la racine à nu. Tout en bas, on devine l’existence d’une poche entre gencive enflammée et racine, de laquelle s’écoule du pus. Encore un peu de patience, et la dent tombera toute seule… à moins qu’on ne l’aide un peu, ce qui est, de toute façon, tout ce qu’on peut encore faire pour elle. Le croc du haut est en train de suivre le même chemin, avec un temps de retard. Sur la photo de droite, on observe le décollement et la rétraction de la gencive, constituant ainsi une poche autour des racines de la dernière prémolaire supérieure, chez un chat infecté par le FIV : les bactéries se font déjà une joie de s’y multiplier, produisant des toxines à l’origine de la destruction de l’os alvéolaire, et de la résorption du collet dentaire (voir ci-dessous).

Et puis, particularité du chat : dans cette espèce, il n’y a pas que le parodonte qui est attaqué : la dent aussi, avec une résorption des tissus dentaires conduisant à la formation de véritables cavités creusées dans le cément, puis la dentine de la dent : ce sont les lésions de résorption du collet, ou « neck lesions » des anglo-saxons. Evidemment, la dent ainsi fragilisée finit souvent par se casser… et là, inutile de dire que ça fait mal ! Vous imaginez, la super-carie ? Aïe aïe aïe !

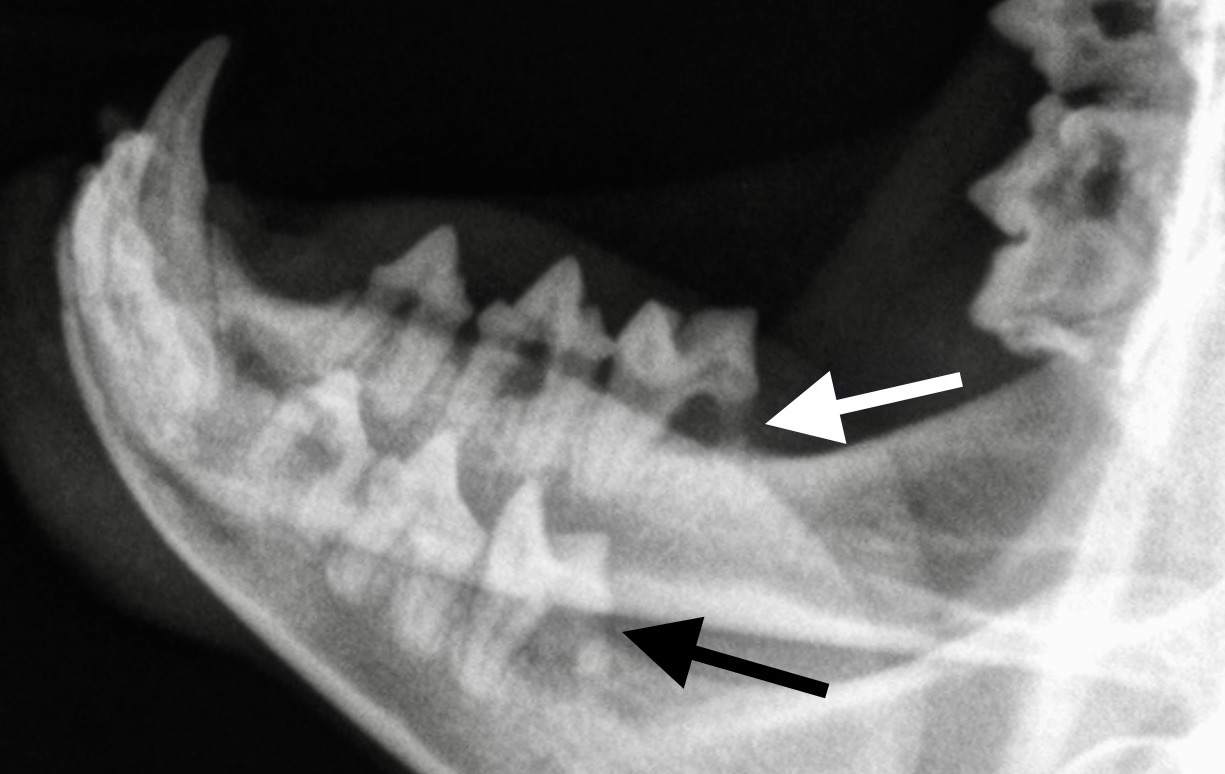

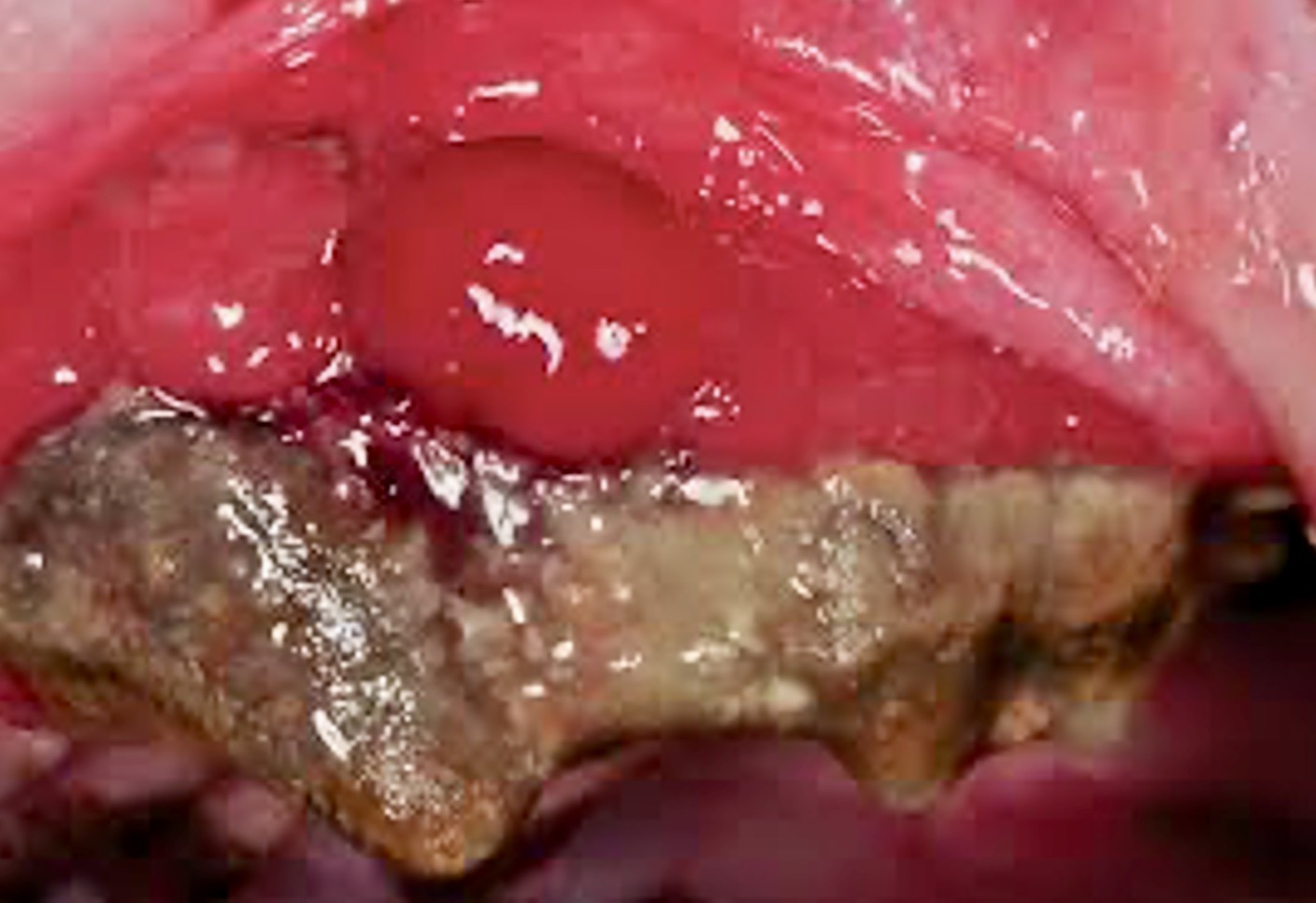

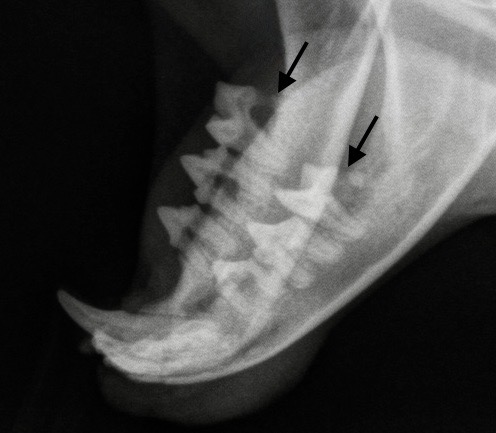

La photo de gauche montre des lésions de résorption du collet, sur une prémolaire et une molaire inférieures d’un chat en cours de détartrage : les flèches montrent la distance importante qui sépare la gencive (qui saigne au moindre contact), de la couronne de la dent : cette dernière est lysée, notamment sur la partie la plus caudale de la molaire. Photo de droite : et voilà ce que ça donne à la radio : la racine caudale des deux molaires inférieures a été rongée au point de quasiment disparaître (flèches).

2 – La stomatite caudale

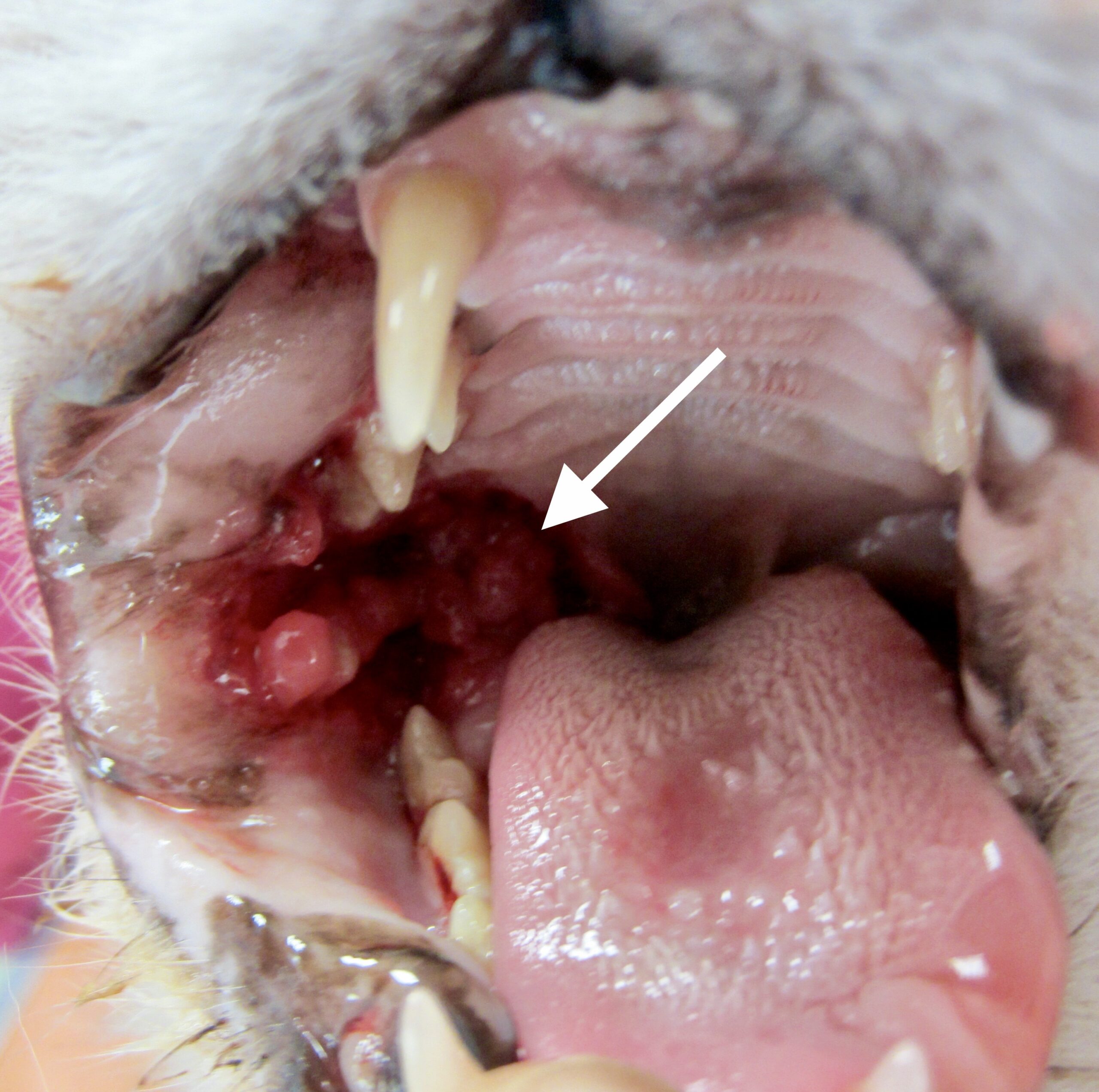

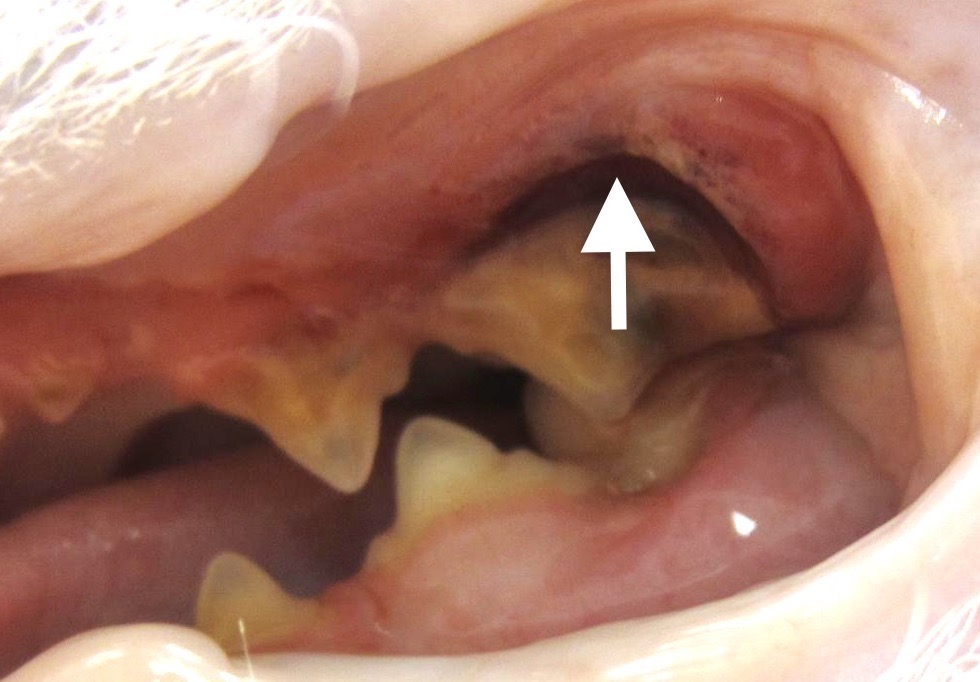

Bon, si on osait, on dirait que jusque-là, ça n’allait pas encore trop mal. (On a bien dit : si on osait). Les inflammations de la gencive et du parodonte sont bien embêtantes, mais restent à peu près localisées autour des dents atteintes ; si on ne traîne pas trop et qu’on met en place des soins dentaires et, si nécessaire, quelques extractions, on récupèrera le plus souvent une bouche saine. Le problème, c’est que le chat ne fait décidément rien comme tout le monde, et que l’inflammation peut, sous certaines conditions que nous détaillons juste après, gagner le fond de la bouche : c’est la stomatite caudale, encore appelée palatoglossite. (Glossite, c’est quand la langue est enflammée, et palato, c’est pour le palais). Et là, ça se traite beaucoup moins bien. Les photos ci-dessous montrent à quoi ça ressemble : on imagine ce que peut endurer le pauvre chat !

Bon alors là, c’est l’horreur complète, Hiroshima après la bombe. Pour ceux qui auraient du mal à s’y reconnaître, tellement c’est modifié, on a le chat en face de nous, bouche ouverte. En haut, c’est le palais, en bas, c’est la langue, de chaque côté on a les dents, et la cavité au milieu, c’est le passage pour les aliments. L’atteinte est symétrique, elle concerne tout le fond de la bouche (= stomatite caudale), en particulier l’arrière du palais, les piliers de la langue (ou piliers du pharynx), et la langue elle-même (= palatoglossite) et peut s’étendre à l’intérieur des joues. La photo de gauche a été prise chez un chat de sept ans, juste avant les extractions dentaires (on en parle plus loin, avec le traitement). À droite, la même en pire, chez une chatte Maine Coon de un an.

Et voilà, tout ce qu’on a vu, mis bout à bout, (gingivite, maladie parodontale, résorption du collet et stomatite caudale), constitue la gingivo-stomatite chronique féline (GSCF), ou complexe gingivo-stomatite lymphoplasmocytaire félin – rien que les noms, déjà, ça fait peur. On imagine sans peine ce que ça peut donner cliniquement, d’autant que le chat est un animal particulièrement sensible aux douleurs de bouche – plus que le chien, par exemple : dans un premier temps, les chats atteints hésitent à saisir leur nourriture, montrent des signes d’anxiété ou d’irritation devant leur assiette, (battements de queue, miaulements…), changent leur manière de manger (sur un seul côté de la bouche, par exemple), et lorsqu’ils se décident enfin, c’est parfois en poussant de véritables cris de douleur, avant de s’enfuir loin de leur assiette. Au fur et à mesure que la douleur augmente, le chat mange moins, puis cesse de s’alimenter, avec toutes les conséquences que l’on imagine.

Bon, maintenant qu’on a vu à quoi ça ressemble, la question est : qu’est-ce qui fait qu’on en arrive là ? quels sont les mécanismes en cause ? et puis d’abord, ça veut dire quoi, lymphoplasmocytaire ? C’est ce que nous allons découvrir dans le chapitre suivant.

A quoi c’est dû ?

Pour faire certaines choses, il faut être deux… et c’est le cas pour la stomatite caudale. En l’occurrence, un agent infectieux ne suffit pas : la participation du chat est indispensable.

1 – Des agents infectieux

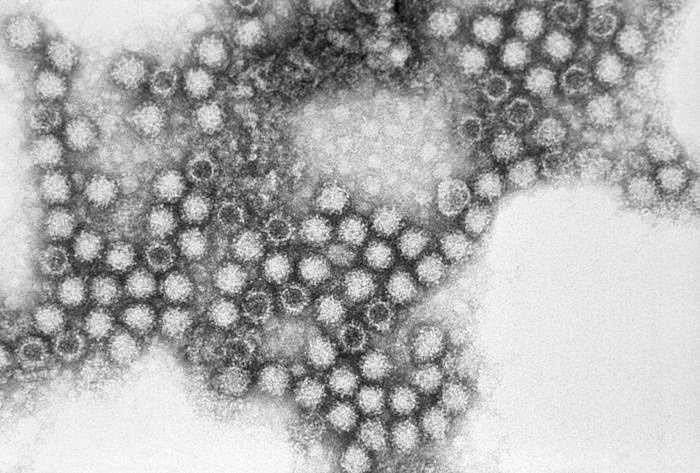

On ne s’y attendrait pas forcément, mais l’agent infectieux le plus souvent incriminé dans les stomatites caudales est le calicivirus responsable du coryza du chat. Dans une étude de 2010 (Belgard & coll), l’ARN du calicivirus félin (CVF) a été recherché par PCR (= polymerase chain reaction, un test génétique), dans des prélèvements oro-pharyngés (= du fond de gorge) chez 52 chats atteints de gingivo-stomatite chronique féline, et 50 chats en bonne santé. 53,8% des prélèvements des chats à GSCF sont revenus positifs, contre seulement 14% chez les chats ne présentant pas de symptôme, ce qui constitue une différence très significative.

Calicivirus félins vus au microscope électronique. Source : Center for Disease Control, Domaine public.

En revanche, aucune différence significative n’a été trouvée entre les deux groupes par rapport à une infection par le virus de l’immunodéficience féline (FIV), le virus leucémogène félin (FeLV), l’herpes virus félin, (également responsable de coryzas), et la bactérie Bartonella henselae. Dans une autre étude, (S. Thomas & coll, 2017), 60% d’un groupe de 25 chats atteints de GSCF présentaient une culture virale positive pour le CVF, contre 24% dans un groupe de chats sans symptômes : là aussi, la différence était significative. A noter que selon différentes études, la sévérité des lésions n’est pas liée à la charge en calicivirus : donc, ce n’est pas parce que le laboratoire nous dit qu’il y a peu de calicivirus dans le prélèvement, qu’il faut penser que ce n’est pas grave et que ça va guérir « presque » tout seul ; et inversement, ce n’est pas parce que la charge en CVF est élevée qu’il faut se dire que c’est fichu et qu’on n’y arrivera pas.

Photo ci-dessus : ce n’est quand même pas toujours aussi horrible, mais on peut en arriver là : une couche de tartre bien épaisse, du pus qui s’écoule en quantité, une affreuse inflammation de la gencive… le tout constituant bien sûr un superbe réservoir à bactéries !

Après, on l’a vu, quand un chat est atteint de gingivite, puis de maladie parodontale, ses gencives se décollent, constituant des poches autour des racines dentaires, elles-mêmes attaquées, et tout cela grouille de bactéries : on en trouve de toutes sortes, mais certains germes particulièrement pathogènes, comme Pasteurella multocida et certaines bactéries anaérobies, semblent un peu plus nombreux dans cette localisation chez les chats atteints de GSCF, que dans la bouche des chats sains. On dira donc que côté bactéries, on n’a rien d’aussi spécifique que côté virus, avec le calicivirus félin, mais que les chats atteints de maladie parodontale ont quand même de bons foyers infectieux chroniques autour de certaines de leurs racines dentaires.

Un peu moins horrible et un peu plus fréquent que l’image du dessus : on retrouve sur ces deux photos la rétraction de la gencive, la formation de poches, la lyse du collet dont on a déjà parlé, et le pus qui stagne entre la gencive et la dent couverte de tartre.

2 – L’immunité du chat

Beaucoup de chats attrapent le calicivirus félin : certains font un coryza, d’autres n’expriment pas de symptôme ; certains se débarrassent du virus, d’autres en restent porteurs. Pourtant, parmi tous ces chats, seule une petite minorité fera une stomatite caudale. Si l’on repense aux études citées plus haut, les chats « sains » étaient beaucoup moins nombreux que les chats à stomatite caudale à héberger du calicivirus, mais ils étaient quand même 14% dans une étude, et 24% dans l’autre. Concernant les bactéries, on en a tous plein la bouche, et les chats ne font pas exception à la règle. Ceux qui ont des lésions buccales, avec du tartre, une gingivite, voire une parodontite… en ont plus que les autres ; pourtant, tous ne feront pas une stomatite caudale.

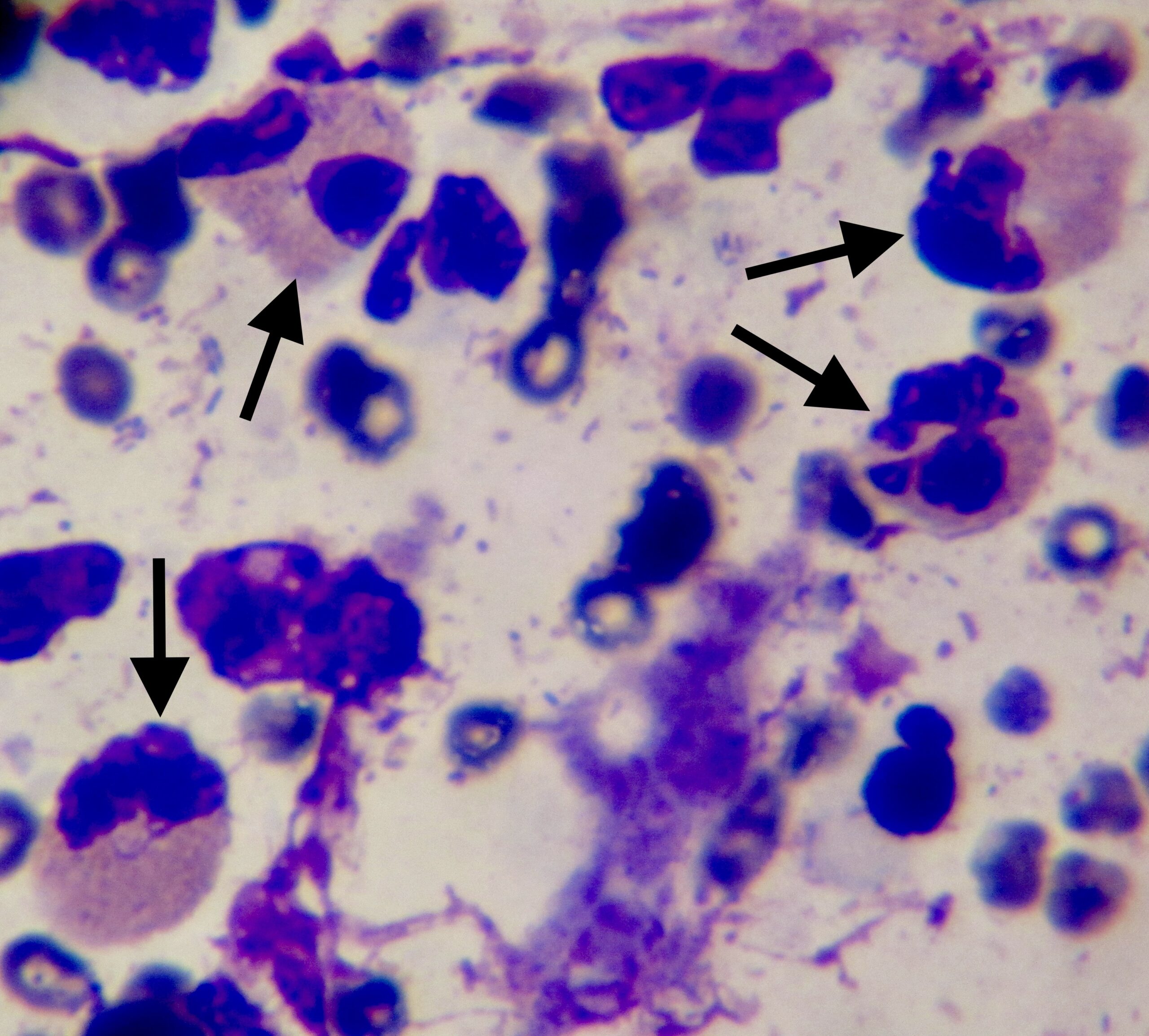

On pourrait donc dire que les agents infectieux sont (presque) toujours nécessaires, parfois suffisants, (un calicivirus peut provoquer une stomatite caudale sans l’aide de personne), mais le plus souvent, il faudra quand même que le chat y mette un peu du sien ; en l’occurrence, par l’intermédiaire d’un dérèglement de l’immunité locale, inefficace à lutter contre l’agent infectieux, mais provoquant une réaction inflammatoire chronique et disproportionnée. En témoignent la forte présence de lymphocytes et de plasmocytes (responsables de la réaction dysimmunitaire), dans le tissu buccal affecté – d’où l’appellation « stomatite lympho-plasmocytaire » que l’on a citée plus haut ; ou encore la présence, à la fois dans les lésions et dans la circulation générale des chats atteints de GSCF, de taux augmentés de lymphocytes T CD8+ (cytotoxiques), par rapport aux CD4+ (helper). (Voilà, promis, on arrête là pour les détails techniques).

Pour le dire plus simplement : le chat a un germe dans la bouche, (le plus souvent un calicivirus), ou une lésion inflammatoire, (liée par exemple à la plaque dentaire, on en parle juste après) : logiquement, son système immunitaire réagit, notamment en envoyant sur place des cellules cytotoxiques… sauf que celles-ci se montrent incapables de supprimer la cause du problème, (virus ou autre), mais qu’en revanche, elles s’attaquent aux tissus normaux de la cavité buccale – histoire de ne pas s’être déplacées pour rien ! Pendant ce temps-là, le système immunitaire, informé que le problème n’est pas réglé, s’emballe, envoie toujours plus de cellules cytotoxiques, tout aussi inefficaces que les précédentes, mais qui continuent à attaquer les tissus normaux. Et le phénomène se poursuivra aussi longtemps que le facteur déclenchant sera présent, c’est à dire… pour un bon moment, puisque personne n’est capable de l’éliminer, d’où le caractère chronique de la maladie, et l’importance des lésions auxquelles on finit par aboutir.

3 – L’inflammation parodontale et quelques autres facteurs

Chez un chat prédisposé d’un point de vue immunologique, n’importe quelle petite inflammation dans la bouche, (par exemple de petits ulcères aux abords de la plaque dentaire), peut déclencher une réaction dysimmunitaire telle que nous venons de la décrire. Une relation entre gingivo-stomatite chronique et inflammation parodontale a été mise en évidence dans une étude de 2014 (Farcas & coll), par la prise de radiographies dentaires chez 101 chats atteints de GSCF, et 101 chats souffrant d’autres affections de la bouche. Une parodontite était présente chez tous les chats atteints de GSCF, contre 76% des chats témoins. Chez les chats à GSCF, cette parodontite était semi-généralisée à généralisée dans 78% des cas (vs 28% chez les témoins), et d’intensité moyenne à sévère dans 92% des cas (vs 38% chez les témoins). Les chats atteints de gingivo-stomatite chronique présentaient en outre plus souvent une perte horizontale de l’os alvéolaire, une résorption d’origine inflammatoire de la partie exposée des racines dentaires (49% vs 25%), et la persistance de fragments de racine à l’intérieur de l’os des mâchoires (56% vs 28%). Tout ceci aura bien sûr des conséquences sur le traitement de la GSCF, dont nous parlerons plus loin !

Une association entre GSCF et d’autres affections a été mise en évidence, sans qu’il soit toujours possible de dire si l’une est à l’origine de l’autre, ou le contraire. On trouve ainsi cités, dans la littérature :

- Des virus autres que le calicivirus félin : FIV surtout, FeLV, Herpes virus félin FHV-1… Bon, allez-vous me dire, on vient de voir que le CVF est le seul à jouer un rôle dans cette histoire ! Ben oui, mais certains auteurs considèrent que la GSCF étant multifactorielle, il vaut mieux se méfier de tout le monde… ou que le FIV, en particulier, en diminuant l’immunité, peut favoriser des infections buccales (gingivite, parodontite), qui font ensuite le lit d’une « vraie » stomatite caudale… Bon…

- Un stress environnemental : une publication conclut à une association entre le nombre de chats dans une maison et le risque de développer une GSCF, chaque nouveau chat introduit en augmentant la probabilité de 70%. On peut quand même se demander si ce n’est pas surtout que plus il y a de chats dans une maison, plus le risque d’avoir du calicivirus qui circule et des réinfections à répétition augmente…

- De façon assez inattendue, une association a été trouvée entre GSCF et… œsophagites ! Dans une publication, sur 58 chats atteints de GSCF, 98% présentaient aussi une œsophagite, visible à l’endoscopie, mais sans présenter de symptôme. Et chez un nombre limité de chats suivis, les deux affections évoluaient en parallèle, c’est à dire que quand les signes de stomatite disparaissaient, l’œsophagite guérissait, et quand la stomatite rechutait, l’œsophagite faisait sa réapparition. On peut postuler que le microbiote buccal, particulièrement virulent chez les chats à stomatite, pourrait être à l’origine de cette inflammation, en descendant dans l’œsophage avec la salive.

Le diagnostic

1 – Diagnostic clinique

Bon, on a vu les photos (et allez, on en rajoute deux de plus) : le diagnostic de gingivite, de maladie parodontale et surtout de stomatite caudale (ou palato-glossite) ne pose pas trop de problème : il faut juste arriver à ouvrir la bouche du chat, qui ne se laissera pas forcément faire. Une sédation pourra donc s’avérer nécessaire… surtout que l’examen clinique aura aussi pour but de réaliser un état des lieux dent par dent en vue d’éventuelles extractions et que pour ça, il vaut mieux que Félix ne bouge pas trop ! On pourra aussi profiter de cet examen pour réaliser quelques prélèvements, dont on reparle un peu plus loin.

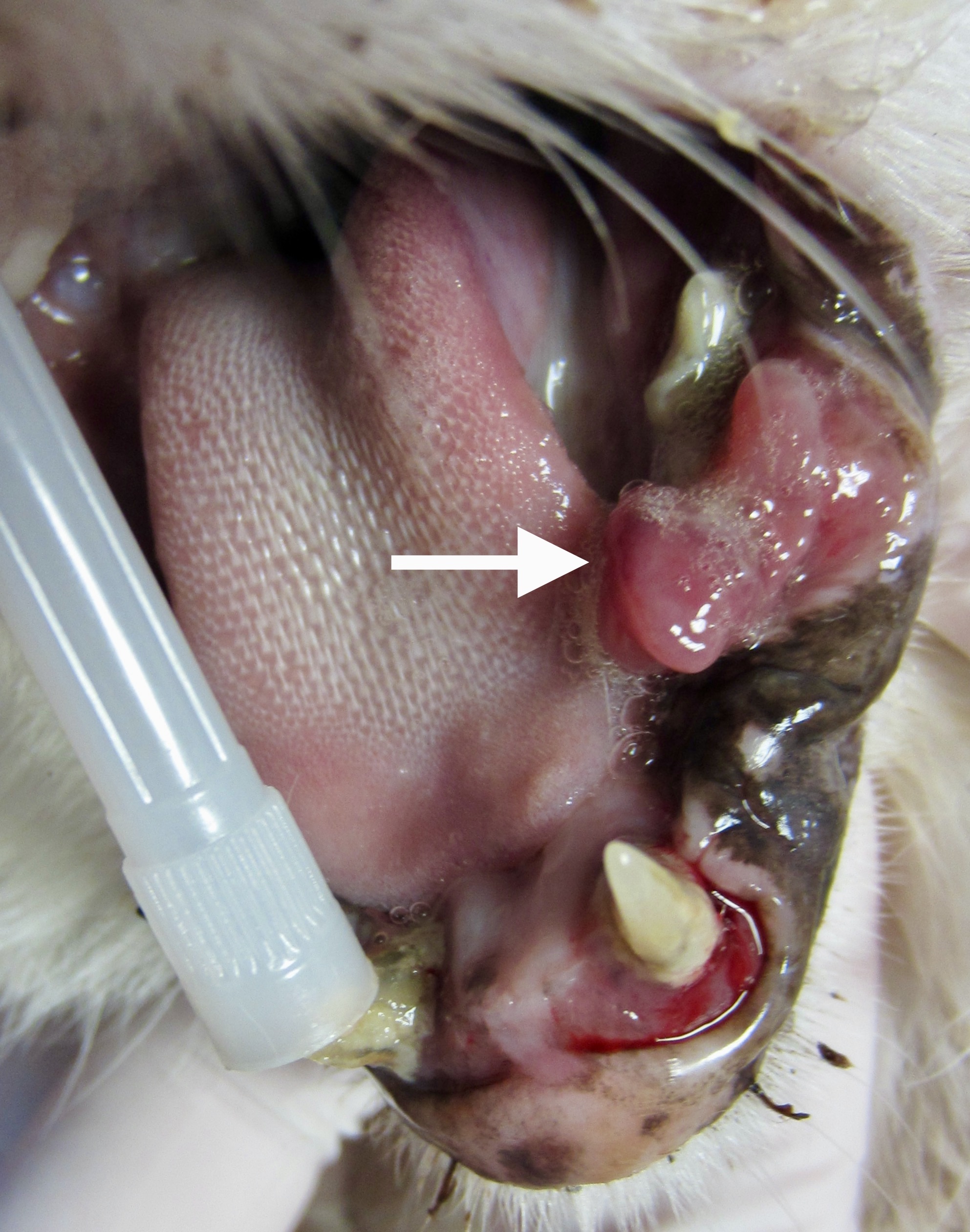

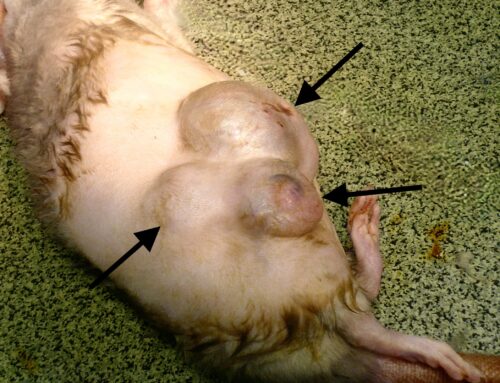

Ci-dessus : très forte inflammation des piliers du pharynx, avec une muqueuse rouge, horriblement bourgeonnante et ulcérée. Sur la photo de droite, l’inflammation touche particulièrement la langue. Dans les deux cas, les lésions sont bien symétriques… et on aura une pensée pour ces deux pauvres minous !

Il faudra quand même veiller à ne pas confondre une stomatite caudale avec d’autres affections provoquant des proliférations à l’intérieur de la bouche, notamment des tumeurs. On en montre quelques exemples ci-dessous, mais normalement, la distinction est assez facile à faire : la stomatite caudale, ça se passe tout au fond de la bouche, avec un grand placard rouge de chaque côté ; une tumeur, c’est une masse n’importe où dans la bouche, et d’un seul côté. Et si l’on a un doute, on peut toujours réaliser des cytoponctions ou des biopsies de la lésion.

Malheureusement pas trop de doute chez ces deux pauvres matous : cette masse bourgeonnante, localisée d’un seul côté de la bouche, a tout d’une tumeur et pas grand chose à voir avec une stomatite.

Un cas plus rare : cette lésion ne ressemble pas trop à une palatoglossite, (trop proliférante, présente d’un seul côté), mais sa texture, sa localisation sur l’un des piliers du pharynx… pourraient faire naître un léger doute. Doute levé par une simple cytoponction, montrant la présence de nombreux polynucléaires éosinophiles : il s’agissait d’un granulome éosinophilique dans une localisation inhabituelle, qui a bien répondu au traitement.

2 – Diagnostic radiologique

On va le voir juste après, la mesure la plus importante dans le traitement de la GSCF, ce sont les extractions dentaires – et souvent, ce sont presque toutes les dents que l’on retire. Et on a vu plus haut qu’un débris de racine qui traîne alors que le reste de la dent est parti, peut suffire à entretenir l’inflammation de la bouche. Il est donc intéressant de pratiquer des radiographies dentaires avant de s’attaquer aux extractions, afin de débusquer les racines enfouies qui pourraient passer inaperçues après un simple examen externe. (Photo ci-contre : la racine postérieure de ces deux molaires ne va pas tarder à casser, avec le risque que l’extrémité arrive à se faire oublier, bien cachée au fond de son alvéole !)

3 – Autres examens complémentaires

On l’a vu, le diagnostic de GSCF se fait dès l’examen clinique, complété si nécessaire par des radios dentaires. Les autres examens complémentaires ne sont pas nécessaires pour poser le diagnostic ; ils sont en revanche intéressants pour déterminer les causes de la stomatite, et ses répercussions sur l’organisme, ce qui influera sur le pronostic et le traitement.

Depuis le temps qu’on parle du calicivirus félin, on peut avoir envie de savoir s’il est présent ou pas. Cette recherche se fait habituellement par mise en évidence de l’ARN viral, par polymerase chain reaction (PCR). On utilise pour cela un écouvillon que l’on frotte sur les lésions buccales, avant de l’envoyer à un laboratoire spécialisé. Après, cette recherche est-elle vraiment nécessaire ? Des chats à stomatite caudale n’ont pas de calicivirus, des chats sans problème de bouche en ont, des chats avec des formes graves en ont peu, des chats à forme légère en ont beaucoup, et on verra plus loin que la quantité de calicivirus présent dans la bouche n’influe pas sur la réponse au traitement. Du coup… est-ce vraiment bien utile ? Eventuellement pour savoir si l’on doit utiliser des antiviraux ? Mais ceux-ci n’arrivent pas en première ligne dans le traitement, on en parlera plus loin. Donc, l’intérêt de cette recherche sera à discuter au cas par cas.

On en a parlé plus haut : un lien entre gingivo-stomatite et infection par les virus FIV ou FeLV n’est pas établi, mais comme l’affection est multifactorielle, et qu’avant de partir dans des soins importants, il est toujours bon d’avoir une vision complète de l’état du chat… il est classique de réaliser un test pour rechercher la présence éventuelle de ces deux virus. Celui-ci se pratique à la clinique, avec un résultat obtenu en quelques minutes. (Photo ci-contre : un test positif pour le FeLV).

Après, il est toujours intéressant de réaliser un bilan sanguin classique, avec une numération-formule sanguine et le dosage des principaux paramètres biochimiques, surtout s’il s’agit d’un chat âgé. Sachant qu’une insuffisance rénale avec augmentation de l’urée et de la créatinine peut entraîner la formation d’ulcères buccaux, qui pourraient brouiller les pistes dans l’exploration d’une gingivite… et pourquoi pas servir de point de départ pour une GSCF ; et que si un chat est insuffisant rénal, il vaut mieux le savoir avant de l’anesthésier pour des radios ou des extractions ! Même chose pour une anémie. Il y a des chances que l’on utilise des corticoïdes à un moment ou à un autre du traitement, donc il vaut mieux s’assurer avant de commencer que le chat ne soit pas diabétique ou dans un état pré-diabétique, auquel cas les corticoïdes seraient contre-indiqués. Et quand on voit un vieux chat maigrichon avec une stomatite caudale, il peut être intéressant de vérifier qu’il n’ait pas en plus une hyperthyroïdie, qui le ferait autant, voire davantage maigrir, que ses douleurs de bouche. Pour ne donner que quelques exemples…

Le traitement

Alors, un petit préambule pour ne pas paniquer tout le monde : ce qui vous lirez ci-dessous concerne essentiellement les chats présentant d’horribles lésions de stomatite caudale ; si Tigrou ou Duchesse ont la gencive un petit peu rouge, ils auront juste droit à quelques jours de comprimés et on parlera prévention ; s’ils ont déjà un peu de tartre, on discutera de l’opportunité de réaliser des soins dentaires… mais on ne va pas leur enlever toutes les dents, là, d’un coup, tout de suite !

1 – Extractions, extractions, extractions !

On a déjà un peu tué le suspense dans les paragraphes précédents : il existe aujourd’hui un consensus pour dire que le meilleur traitement d’une stomatite caudale, ce sont les extractions. Ce qui est logique, vu ce qu’on a expliqué plus haut : la GSCF est due à un système immunitaire qui a un peu perdu la tête, et qui réagit de façon totalement disproportionnée à la moindre petite stimulation locale : donc, aussi longtemps qu’on aura de la plaque dentaire avec des lésions ulcéreuses de contact, des poches sous-gingivales qui sont des nids à bactéries, a fortiori des racines dentaires rongées ou cassées dans des alvéoles pleines de pus, et on en passe… on pourra toujours administrer tous les traitements qu’on voudra, ça ne servira le plus souvent à rien, et si jamais on obtient un résultat, la rechute sera quasi systématique.

Alors, extractions, oui, mais qu’est-ce qu’on extrait ? Le plus souvent, toutes les prémolaires et molaires, plus rarement la totalité des dents. Après, toutes les options sont possibles, et ça se décide bien sûr au cas par cas. Une étude (Druet, 2017), n’a pas montré de différence significative en terme de résultat, entre les chats chez qui était pratiquée une extraction complète, (on enlève tout tout tout !), une extraction partielle ou sub-totale, (au moins toutes les prémolaires et molaires), et des extractions sélectives, à savoir uniquement les dents associées à une gencive ulcérée, une parodontite, présentant des signes de résorbtion, etc. Les dents conservées étaient évidemment rigoureusement traitées : détartrées (en supra et sous-gingival), et polies… Bon, classiquement, c’est quand même la deuxième option (extraction d’au moins toutes les prémolaires et molaires) qui est choisie (47/56 cas dans l’étude pré-citée), sachant qu’un chat se débrouille très bien sans dents, y compris pour manger les croquettes. (Soit il les avale tout rond, soit il les mâche avec ses gencives). Evidemment, pour attraper et mastiquer les souris, c’est moins pratique, surtout si l’on a enlevé aussi les crocs…

Le retrait des dents doit être particulièrement soigné : il ne s’agit pas d’y aller à la hussarde, en cassant la moitié des racines (déjà fragilisées par la maladie parodontale), dont on laisse des morceaux à l’intérieur, parce que là, tout ce qu’on aura fait n’aura servi à rien. L’extraction de l’ensemble des prémolaires et molaires est donc une intervention longue et minutieuse, qui doit être pratiquée par un praticien formé et disposant d’un matériel adapté, en l’occurrence une instrumentation manuelle, (syndesmotomes, daviers, élévateurs dentaires…), et rotative (fraises…). Inutile de préciser que la prise en charge de la douleur doit être une préoccupation constante avant, pendant et après ce type d’intervention !

On décrit les grandes lignes de l’intervention ci-dessous. Attention, il y a deux photos qui pourraient heurter les âmes sensibles, donc si c’est votre cas, zappez ce passage et allez directement au paragraphe suivant !

Donc… pour résumer, on va d’abord détacher la gencive de la dent, exposant ainsi l’os de la mâchoire (os alvéolaire). Celui-ci est abrasé avec une fraise sur la face externe de la dent, (on parle d’ostéotomie alvéolaire), ce qui a pour effet d’amoindrir l’ancrage des racines, vu qu’elles ne tiennent plus à l’os que par un seul côté : elles seront donc plus faciles à « luxer » pour les détacher. Les dents à plusieurs racines étant difficiles à retirer, on les découpe à la fraise en plusieurs fragments, chacun avec une seule racine : on parle de séparation radiculaire. Tout cela est en images ci-dessous.

Photo de gauche : l’os alvéolaire a été abrasé, les racines ne sont plus ancrées que d’un seul côté, et seront plus faciles à détacher, avec moins de risque qu’elles se cassent ; et si cela arrive malgré tout, le morceau cassé sera facile à repérer et à retirer ! A droite : toutes ces dents étaient à racine double et ont été découpées afin que chaque morceau ne soit plus relié qu’à une seule racine, plus facile à retirer intacte.

Une fois arrivés là, il n’y a « plus qu’à » retirer les dents, ce qui doit maintenant se faire « assez » facilement et sans risque d’oublier un morceau de racine. Les crêtes alvéolaires sont ensuite nivelées (on parle d’ostéoplastie) afin qu’il n’y ait pas de petite pointe qui dépasse et vienne chatouiller de l’intérieur la gencive une fois refermée, et réveiller ainsi le système immunitaire en folie ; enfin le tout est recouvert par un lambeau de muqueuse gingivale. On y revient : la douleur doit être prise en charge avant le réveil, et pendant les jours qui suivent l’intervention.

Maintenant, tout cela pour quel résultat ? Les études annoncent globalement une nette amélioration ou une guérison dans 70 à 80% des cas, et des résultats décevants dans 20 à 30% des cas. Une publication (Hennet, 2012) fait état d’une guérison chez près de 60% des chats, une amélioration significative chez 30%, et une absence d’amélioration chez 10%. Une autre étude portant sur 95 chats (Jennings, 2015), a montré une guérison complète dans 28,4% des cas, une amélioration substantielle dans 39%, une faible amélioration dans 26,3%, et une absence de résultat dans 6,3% des cas. Et allez, une dernière pour la route portant sur 104 chats (Druet, 2017) : 38 jours après les extractions, 32,1% étaient guéris et 19,6% significativement améliorés (soit 51,8% en tout). Si l’on évalue maintenant le confort du chat tel que perçu par les propriétaires, 41,1% de ces derniers ont considéré que leur chat était guéri, et 19,6% qu’il était très amélioré (60,7% en tout). Et détail important (on en a parlé plus haut) : il n’existe pas de relation significative entre la sévérité des lésions du fond de bouche, la charge en calcivirus, et la réponse après les extractions : autrement dit, un chat avec d’affreuses lésions et plein de CVF dans la bouche répondra peut-être très bien aux extractions, tandis qu’un autre avec peu de virus et une bouche pas si vilaine que ça, pourra n’être que peu ou pas amélioré.

Deux exemples d’évolution, après extractions subtotales (toutes les prémolaires et molaires ont été retirées, les canines ont été conservées) : un peu d’inflammation persiste, mais rien à voir avec les horribles images présentées un peu plus haut !

2 – Les traitements médicaux

Parmi les traitements médicaux, certains ne font qu’accompagner les extractions : antibiotiques, anti-inflammatoires, antidouleurs…, qui sont administrés en routine pendant les quelques semaines qui suivent les extractions.

D’autres médicaments, en revanche, sont prescrits sans extraction associée : en première intention, comme une alternative aux extractions, ou dans un second temps, si les extractions n’ont pas donné satisfaction.

Les extractions, on l’a vu, sont aujourd’hui considérées comme le traitement de choix de la gingivo-stomatite chronique féline, et il est recommandé d’y recourir en première intention, dès la première consultation d’un chat présentant une stomatite caudale. Mais il y a quand même des cas où cette option sera différée, voire définitivement exclue : on pense aux vieux chats porteurs d’une GSFC modérée, ou aux chats souffrant d’une affection, (une insuffisance rénale, par exemple), rendant risquée une intervention tout de même assez lourde avec une anesthésie prolongée : dans ces deux cas, le rapport bénéfice (sur la douleur, l’appétit…) / risque, devra être discuté. Certains propriétaires préfèreront essayer un traitement médical dans un premier temps, et n’en venir aux extractions qu’en cas d’échec de ce premier traitement. D’autres enfin, pour différentes raisons, excluront définitivement l’option chirurgicale.

On en reviendra aussi au traitement médical dans les 20 à 30% de cas où les extractions n’ont pas donné satisfaction : traitement important en cas d’échec complet des extractions, plus léger et/ou intermittent lorsqu’un peu d’inflammation persiste en permanence, ou qu’il s’agit juste de stopper des poussées inflammatoires ponctuelles.

Les différentes options médicales seront à discuter avec votre vétérinaire : on citera les anti-inflammatoires, non-stéroïdiens ou corticoïdes : ces derniers donnent souvent de bons résultats sur l’inflammation et la douleur… mais ces résultats ne sont malheureusement que provisoires. Avec deux inconvénients : un risque d’effets secondaires lorsqu’ils sont utilisés à répétition, (par exemple, induction d’un diabète sucré), et il semble que les extractions perdent de leur efficacité lorsqu’elles sont pratiquées après un traitement répété par les corticoïdes. Donc, un rapport bénéfice/risque à discuter.

L’interféron omega félin administré par la bouche a été utilisé pour ses actions antivirale, et immunomodulatrice directement sur les tissus de la bouche et du pharynx. Dans une étude (Hennet, 2011) portant sur 39 chats porteurs du calicivirus félin et n’ayant pas répondu aux extractions, (24 traités par interféron, 15 par corticoïdes), il a permis une amélioration des lésions dans 45% des cas, et une rémission complète dans 10% ; ce qui était mieux que pour les chats traités par corticoïdes… mais sans que la différence soit significative. Avec une exception tout de même : le score de douleur était significativement meilleur après deux et trois mois dans le groupe traité par l’interféron, ce qui n’est déjà pas si mal ! Autres intérêts d’utiliser l’interféron plutôt que les corticoïdes : le moindre risque d’effets secondaires… et la satisfaction d’administrer un produit agissant sur la cause du problème.

La ciclosporine a des effets inhibiteurs sur les lymphocytes T et B responsables de l’inflammation chez les chats à GSCF – on vous épargnera les détails ! Les études sont peu nombreuses, mais l’une d’elles (Lommer, 2013), portant sur 9 chats n’ayant pas répondu aux extractions, a montré une amélioration significative chez 77,8% d’entre eux, par rapport à un groupe témoins (14,3%). La ciclosporine a été poursuivie sur le long terme chez 11 chats, dont 45,5% ne présentaient plus de symptôme après 3 mois de traitement ou plus.

Les thérapies cellulaires à base de cellules souches mésenchymateuses autologues ou allogéniques, dérivées du tissu adipeux et injectées par voie intra-veineuse, semblent une option intéressante, mais il n’est pas (encore ?) toujours facile de s’en procurer. Là aussi, on se gardera bien de se lancer dans le détail de leur mode d’action ! On dira simplement qu’elles agissent sur les dérèglements de l’immunité locale dont nous avons parlé plus haut. La technique est récente, mais les articles commencent à arriver. Dans un étude de 2020 (Arzi & coll) portant sur 18 chats, 72% ont présenté une amélioration substantielle ou une rémission, corrélées à une amélioration histologique de la muqueuse buccale, et à une diminution des paramètres de l’inflammation.

Et bien sûr, on ne négligera pas le traitement de la douleur, la couverture des besoins alimentaires journaliers (avec notamment des stimulants de l’appétit comme la mirtazapine), la surveillance de l’état d’hydratation, et autres mesures visant à améliorer le confort et à soutenir l’état général de notre minou – ou minette, d’ailleurs. Concernant la douleur, outre les anti-inflamatoires, les morphiniques, la gabapentine… nous avons obtenu des résultats intéressants (quoiqu’inconstants) avec le SOLENSIA, un anticorps monoclonal normalement utilisé pour combattre les douleurs d’arthrose chez le chat, et qui a l’avantage de s’administrer en injection, une fois par mois.

Et en prévention ?

Alors… comment dire ?

Pas évidente, la prévention, dans la mesure où, on l’a vu, l’un des principaux facteurs à l’origine de la GSCF est un dysfonctionnement immunitaire propre à certains chats, et contre lequel on ne peut pas faire grand chose. Et la prévention des autres facteurs de risque n’est pas toujours évidente. Mais bon, il y a tout de même des choses à faire. On ne se décourage pas, et on y va !

On l’a vu, l’un des principaux facteurs de risque est le calicivirus félin : il est inclus, avec l’herpes virus félin, dans les vaccins contre le « coryza », administrés en routine à partir de l’âge de 9 semaines (à quelques jours près, selon la marque du vaccin), avec rappel annuel. Problèmes : d’abord, il existe plusieurs souches de calicivirus, et le vaccin ne protègera peut-être pas contre celle qui va justement arriver dans la bouche de votre chat ; et surtout, le vaccin n’empêchera pas Félix d’attraper le coryza : il fera moins de symptômes que s’il n’était pas vacciné, voire pas de symptôme du tout, il excrètera moins de virus dans ses sécrétions… mais ça n’empêchera quand même pas quelques CVF de venir s’installer durablement dans sa bouche. Alors oui, il faut vacciner son chat, ça l’empêchera de faire une forme grave de coryza, il sera moins contagieux pour ses copains, mais ça ne préviendra pas efficacement une gingivo-stomatite.

Après, les chats qui vadrouillent et croisent beaucoup de congénères (photo de droite), ou qui vivent en collectivité, ont plus de risques d’attraper un calicivirus, et de se retrouver avec une forte charge virale par le jeu de réinfections successives… mais là, tout dépend dans quelle mesure on peut contrôler le mode de vie de son chat !

Après le calicivirus, le deuxième grand facteur de risque est la plaque dentaire et tout ce qui en découle : gingivite, parodontite, prolifération bactérienne, etc. Et ce n’est pas anecdotique : on estime que dès l’âge de deux ans, 70% des chats (et 80% des chiens), ont déjà une forme plus ou moins avancée de maladie parodontale. Et là, on a déjà plus de moyens d’action.

- Premier outil : le brossage des dents. (On ne rigole pas, au fond !). Ce n’est pas qu’une vue de l’esprit, on peut y arriver, mais il faut quand même un chat coopératif, qui ait été habitué jeune… et des propriétaires qui ne baissent pas les bras en cours de route ! C’est sûr que brosser quotidiennement les molaires du fond de Belzébuth n’est pas la perspective la plus enthousiasmante qui soit… Mais bon, si on y arrive, c’est vraiment payant. (Voir les statistiques un peu plus loin).

- L’alimentation : certaines croquettes de bonne qualité sont conçues pour abraser la surface des dents lorsque le chat les mastique ; ça marche pas mal, et ça a l’avantage d’être très pratique, puisque l’hygiène dentaire se fait alors en mangeant. Une alimentation en croquettes vaut de toute façon toujours mieux qu’une alimentation humide (pâtées) ou faite-maison. Attention tout de même : ce qui est bon pour les dents ne l’est pas forcément pour le reste de l’organisme, en particulier l’appareil urinaire : donc, proportion d’humide et de sec dans la ration de Duchesse, à discuter avec votre vétérinaire ! Egalement dans le domaine alimentaire, donner quotidiennement des bâtonnets ou autres friandises à mâcher constitue une alternative au brossage des dents, plus agréable à la fois pour l’animal et pour ses maîtres. Cela dit, on peut faire les deux !

- Détartrages et autres soins dentaires : vous brossez les dents de votre chat, (ou pas), vous lui donnez une alimentation adaptée et des friandises à mâcher et pourtant, un jour, vous lui soulevez une babine et pouf ! la gencive fait un beau liseré rouge le long de la base des dents, ou bien les dents sont bien entartrées, ou encore ça sent franchement mauvais quand on approche le nez… ou même tout cela à la fois ! Il est temps de prendre rendez-vous chez votre vétérinaire préféré pour faire le point.

Si vous ne vous êtes aperçu de rien, (on n’ouvre pas la bouche de son chat tous les jours, non plus), ces anomalies pourront être découvertes lors d’une visite de routine, par exemple à l’occasion de la consultation vaccinale, mais celle-ci n’ayant lieu qu’une fois par an, c’est quand même bien de jeter un coup d’œil à la bouche de son chat dans l’intervalle. Le but étant de réaliser des soins dentaires (détartrage, polissage et, au passage, évaluation de l’état des dents et du parodonte), avant d’avoir atteint le stade irréversible de la maladie parodontale qui fera peut-être le lit à une stomatite caudale.

Et bien se rappeler que la plaque dentaire commence à se redéposer huit heures à peine après le détartrage. Il sera donc nécessaire de mettre rapidement en place les mesures d’hygiène dentaire dont nous venons de parler, (brossage de dents etc), faute de quoi, au bout de six mois, la bouche de Félix sera dans le même état qu’avant le détartrage !

Détartrage chez un chat : le matou est sous perfusion, sur une table baignoire pour que l’eau qui coule de la bouche s’élimine en-dessous, et intubé avec une sonde trachéale. Le rôle de celle-ci est double : assurer le passage de l’anesthésique gazeux et, en obstruant l’entrée de la trachée, empêcher le passage vers les poumons d’eau ou de débris de tartre.

Pour récapituler un peu tout ça et histoire de motiver les troupes, quelques statistiques tirées d’une vaste étude réalisée en Pologne sur 6371 chats (C. Buckley & coll, 2011) :

- Côté alimentation, un indice de santé bucco-dentaire, établi en fonction de différents critères, (tartre, état des gencives, taille des ganglions mandibulaires), a été calculé pour des chats nourris avec différents régimes, sachant qu’un indice 0 indique que tout va bien, 1-2 qu’il faudrait consulter, 3-5 qu’il y aurait un traitement à faire… et 6-8, que ça ne va plus du tout ! Les résultats ont été : 2,20 chez les chats nourris aux croquettes ; 2,68 pour un mélange sec-humide associé à du brossage ou des friandises à mâcher ; 2,97 pour les mélanges sec/humide/fait-maison ; 3,20 pour l’aliment humide, et 3,65 pour les menus faits-maison. La probabilité d’avoir un jour des problèmes de bouche était de 56% chez les chats recevant une nourriture humide, contre 24% pour une nourriture sèche.

- Côté hygiène buccale, la probabilité d’avoir des problèmes de bouche était de 12 % pour les chats dont les dents sont brossées quotidiennement, de 10 % pour les chats recevant tous les jours une friandise à mâcher, de 14 % chez les chat dont les dents étaient brossées, ou qui recevaient une friandise à mâcher de temps en temps dans la semaine, et de 44 % chez ceux qui ne bénéficiaient d’aucune hygiène dentaire. Si l’on reprend l’indice de santé bucco-dentaire défini ci-dessus, il était de 2,50 chez les chats bénéficiant d’un brossage de dents quotidien ; 2,63 pour ceux recevant quotidiennement une friandise à mâcher ; 2,64 pour quelques brossages et friandises hebdomadaires ; 3,19 pour des brossages et friandises occasionnels ; et 3,73 en l’absence de toute hygiène buccale.

En conclusion, vive les brossages de dents et/ou les friandises à mâcher, et vive les croquettes, associées tout de même à quelques boîtes de pâtée, parce qu’il n’y a pas que les dents dans la vie – et dans l’organisme. Après… pas de panique quand même : pour les raisons déjà évoquées à plusieurs reprises, (le rôle essentiel du système immunitaire), tous les chats ayant des problèmes dentaires ne développeront pas les affreuses stomatites caudales qu’on a pu voir en photo tout au long de cet article. Mais bon, même une « simple » gingivite, c’est quand même embêtant, une parodontite, encore plus, le risque que ça dégénère en stomatite caudale, n’en parlons pas, alors autant ne pas faire l’économie d’un peu d’hygiène dentaire !

Quelques références

B. Arzi, S. Peralta, N. Fiani N & coll : A multicenter experience using adipose-derived mesenchymal stem cell therapy for cats with chronic, non-responsive gingi- vostomatitis. Stem Cell Res Ther. 2020;11(1): 115.

S. Belgard, U. Truyen, JC Thibault & coll : Relevance of feline calicivirus, feline immunodeficiency virus, feline leukemia virus, feline herpesvirus and Bartonella henselae in cats with chronic gingivostomatitis. Berl Munch Tierarztl Wochenschr. 2010 Sep-Oct;123(9-10):369-76.

D. Bin Lee, FJM. Verstraete, B. Arzi : An update on Feline Chronic Gingivostomatitis : Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2020 Apr 18;50(5):973–982

F. Boutoille : La gingivo-stomatite chronique féline : état des lieux des connaissances. Bull Acad Vét France, 2022, 175 : 172-176.

C. Buckley, A. Colyer, M. Skrzywanek & coll : The impact of home-prepared diets and home oral hygiene on oral health in cats and dogs. British Journal of Nutrition, Oct 2011, 106 : 124-127

I. Druet, Ph. Hennet : Relationship between Feline calicivirus Load, Oral Lesions, and Outcome in Feline Chronic Gingivostomatitis (Caudal Stomatitis): Retrospective Study in 104 Cats. Front Vet Sci. 2017 Dec 5;4:209.

N. Farcas, MJ. Lommer, PH. Kass : Dental radiographic findings in cats with chronic gingivostomatitis (2002-2012). J Am Vet Med Assoc. 2014;244(3):339–345.

Ph Hennet : La gingivo-stomatite chronique du chat. Pratique Vét 2012, 47 : 530-533.

Ph. Hennet, GA. Camy, DM. McGahie : Comparative efficacy of a recombinant feline interferon omega in refractory cases of calicivirus-positive cats with caudal stomatitis: a randomised, multi-centre, controlled, double-blind study in 39 cats. J Feline Med Surg. 2011;13(8):577–587.

MW. Jennings, JR. Lewis, MM. Soltero-Rivera : Effect of tooth extraction on stomatitis in cats: 95 cases (2000-2013). J Am Vet Med Assoc. 2015;246(6):654–660.

MJ. Lommer : Efficacy of cyclosporine for chronic, refractory stomatitis in cats : A randomized, placebo-controlled, double-blinded clinical study. J Vet Dent. 2013;30(1):8–17.

S. Thomas, DF. Lappin, J. Spears & coll : Prevalence of feline calicivirus in cats with odontoclastic resorptive lesions and chronic gingivostomatitis. Res Vet Sci. 2017 Apr:111:124-126.